teor_ver_2008

.pdf

Примерами функций полезности, удовлетворяющих перечисленным требовани- ям, являются:

1) неоклассическая функция полезности u ( x1 , x 2 ) = x1α x 2β , где α > 0 , β > 0 ,

α+ β < 1;

2)квадратическая функция полезности

|

|

n |

n |

n |

|

|

|

|

u ( X ) = å ai xi |

+ å å bi j xi x j , |

|

||

|

|

i =1 |

i =1 |

j = 1 |

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

где матрица (bi j ) отрицательно определена и a j + å bi j xi |

> 0 для |

j = 1, ... , n ; |

||||

|

|

|

|

i = 1 |

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

3) |

логарифмическая функция полезности u ( X ) = å ai |

l o g ( xi - bi ) , где |

|||

|

|

|

|

|

i =1 |

|

ai |

> 0, xi |

> bi ³ 0 для i =1, ... , n (основание логарифма должно быть больше 1); |

||||

|

|

|

|

|

|

n |

|

4) |

функция полезности Стоуна (неоклассическая) |

u ( X ) = Õ ( xi - ai )α i , где |

|||

|

|

|

|

|

|

i = 1 |

ai |

- минимально необходимое количество i -о блага, которое приобретается в любом |

|||||

случае и не является предметом выбора (набор благ ( a1 , a 2 , ... , a n )T |

можно рассмат- |

|||||||

ривать |

как минимальную потребительскую |

корзину; для |

того |

чтобы набор |

благ |

|||

( a1 , a 2 , ... , a n )T |

мог быть полностью приобретен, необходимо, |

чтобы доход Q был |

||||||

больше |

количества |

денег, необходимых |

для покупки |

этого |

набора, то |

есть |

||

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

å pi ai £ Q ); α i |

> 0 |

- коэффициент, характеризующий относительную ценность i -о |

||||||

i = 1

блага для потребителя.

В теории потребления предполагается, что потребитель всегда стремится мак- симизировать полезность приобретаемого набора товаров u ( X ) и единственное, что

его ограничивает, - это ограниченность дохода.

Поэтому задача потребительского выбора (задача рационального поведе-

ния потребителя на рынке) заключается в выборе такого потребительского набора

X |

|

= ( x |

|

, x |

|

|

T |

, который максимизирует его функцию полезности u ( X ) при |

|||

|

1 |

2 , ... , x n ) |

|

||||||||

заданном бюджетном ограничении B ( P, Q ) , то есть |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ì u ( X ) ® m a x , |

ì |

|

|

|

|

|

|

ì u ( X ) ® m a x , |

ï u ( X ) ® m a x, |

|||||

|

|

|

|

|

ï |

ï |

n |

||||

|

|

|

|

|

í |

X Î B ( P , Q ), |

или í P X £ Q, |

или í |

å pi xi £ Q , |

||

|

|

|

|

|

î |

ï |

ï i =1 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

î X ³ 0, |

|

|

ïî xi ³ 0, i =1, ... , n.

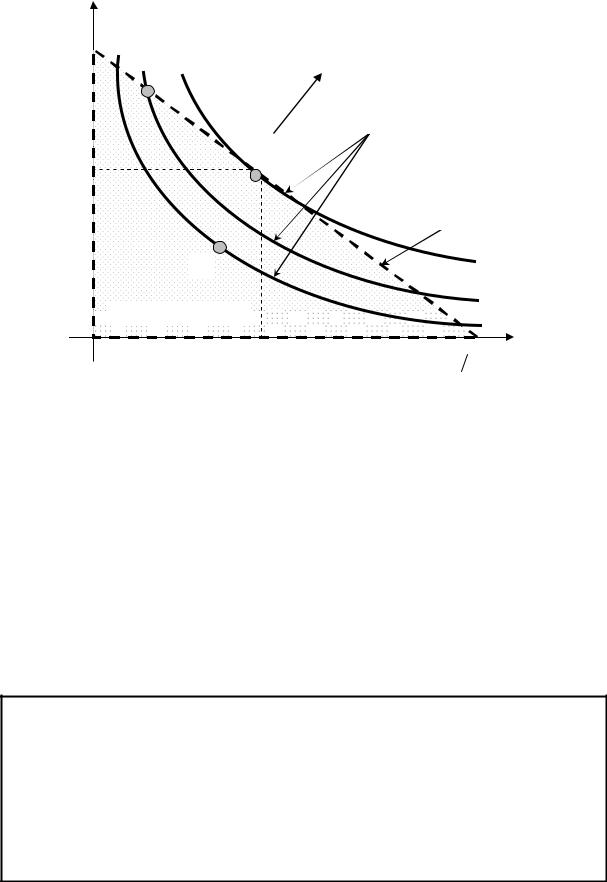

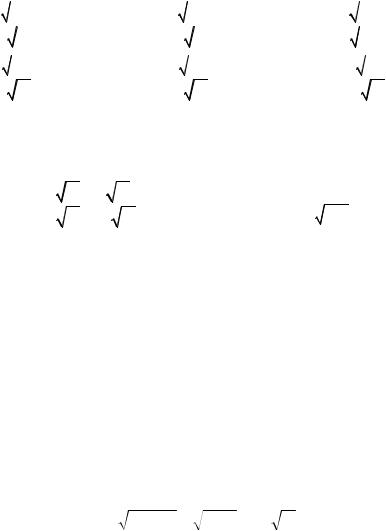

Задача потребительского выбора является задачей нелинейного программирова- ния. Решение задачи потребительского выбора двух товаров графическим методом представлено на рис. 8.

Как видно из рис. 8, максимум функции полезности достигается в точке касания верхней кривой безразличия границы бюджетного множества. Такой точкой является

точка A( x1 , x 2 ) . Точка A является точкой равновесия, в которой у потребителя нет каких-либо мотивов для пересмотра данного плана покупок.

62

x 2

Q |

|

|

|

Направление |

|

|

В |

|

|||

|

|

|

предпочтения |

||

p2 |

|||||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Кривые без-

различия

А

x 2

Граница бюджетного множества p1 x1 + p 2 x 2 = Q

С

Бюджетное множество

0 |

x1 |

Q p1 x1 |

Рис. 8. Решение задачи потребительского выбора двух товаров

графическим методом

Всякая другая точка, лежащая на границе бюджетного множества, например B , или ниже границы бюджетного множества, например C , будет находиться на более низкой кривой безразличия, с более низким уровнем полезности и не устроит покупа- теля.

Таким образом, максимум функции полезности потребителя при наличии бюд- жетного ограничения находится на границе бюджетного множества. Поэтому ограни-

n |

n |

чение å pi xi £ Q можно представить в виде å pi xi = Q . Кроме того, в экстремаль- |

|

i = 1 |

i = 1 |

ной точке |

A( x1 , x 2 ) условия xi ³ 0, i =1, ... , n , выполняются автоматически на осно- |

вании свойств функции полезности (кривые безразличия располагаются в первом квад- ранте и неограниченно приближаются к осям координат, но не пересекают их).

С учетом сделанных замечаний задачу потребительского выбора можно пред-

ставить в виде

ì u ( X ) ® m a x ,

ï n

íï å pi xi = Q. î i =1

Данная задача представляет собой задачу на условный максимум функции не- скольких переменных при одном ограничении-равенстве и решается методом множи- телей Лагранжа.

63

Система уравнений для нахождения решения задачи потребительского

выбора X |

|

|

|

|

T |

в общем виде представляет собой следующую систему |

||||

|

= ( x 1 |

, x 2 |

, ... , x n ) |

|

||||||

из ( n + 1) -о уравнения: |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

ì |

¶u ( X ) |

+ λ pi = 0, i =1, ... , n, |

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

¶ xi |

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

í |

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

å pi xi - Q = 0, |

|

|

|

||

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

î i =1 |

|

|

|

|

||

где λ - множитель Лагранжа. |

|

|

|

|

|

|||||

В задаче потребительского выбора вид бюджетного множества и вид функции |

||||||||||

полезности определяют единственное решение. Поэтому необходимость в проверке |

||||||||||

достаточного условия экстремума функции отпадает. |

|

|

|

|||||||

|

|

|

||||||||

Решение задачи потребительского выбора X = ( x , x , ... , x |

)T |

называется оп- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 2 |

n |

|

|

тимальным для потребителя или точкой спроса (локальным рыночным равновеси-

ем) потребителя. Точка спроса зависит от конкретных значений цен товаров P и дохо- да потребителя Q и характеризует спрос потребителя на рассматриваемые товары (бла-

га).

Зависимость точки спроса от цен товаров и дохода потребителя вида X = D ( P, Q ) называется функцией спроса Маршалла. Функция спроса Маршалла представляет собой вектор-функцию ( n + 1) -о аргумента ( n цен p1 , p 2 , ... , p n и дохо- да Q ), состоящую из n компонентов, то есть функция спроса Маршалла – это набор n

функций вида

x1 = d 1 ( p1 , p 2 , ... , p n , Q ) , x 2 = d 2 ( p1 , p 2 , ... , p n , Q ) ,

…

x n = d n ( p1 , p 2 , ... , p n , Q ) .

Каждая из этих функций называется функцией спроса соответствующего това-

ра.

Важное свойство функций спроса Маршалла заключается в том, что пропорцио- нальное изменение цен и дохода не изменяет спроса, то есть для любого положитель- ного числа k имеет место равенство

D ( k P , k Q ) = D ( P , Q ) .

Анализ системы уравнений для нахождения решения задачи потребительского выбора позволяет сформулировать три основных вывода теории предельной полезности:

1) в точке оптимального выбора потребителя цены пропорциональны предель- ным полезностям благ, то есть

¶u ( X ) |

= λ pi , i =1, ... , n, |

|

¶ xi |

||

|

(или отношение предельных полезностей благ равно отношению цен, то есть

¶u ( X ) |

¶ u ( X ) |

= |

p j |

, i , j =1, ... , n ); |

|

¶ x j |

¶ xi |

pi |

|||

|

|

2) предельная полезность, приходящаяся на одну денежную единицу должна быть одинаковой для всех покупаемых товаров, то есть

64

¶u ( X |

) |

p j |

= |

¶u ( X ) |

pi |

= λ , i, j =1, ... , n ; |

¶ x j |

|

¶ xi |

||||

|

|

|

|

|

3) равные предельные полезности, приходящиеся на одну расходуемую денеж- ную единицу, равны множителю Лагранжа, который поэтому называется предельной полезностью денег (предельная полезность денежной единицы для потребителей с разным уровнем дохода различна: λ уменьшается с ростом Q и возрастает с его

уменьшением; это следует из выражения

|

|

|

n |

|

|

|

¶u ( X ) |

|

å pi xi |

- Q |

|

λ = |

pi + |

i =1 |

|

, |

|

¶ xi |

pi |

|

|||

|

|

|

|

||

полученного из разрешения системы уравнений для нахождения решения задачи по- требительского выбора относительно λ ).

Модель поведения потребителя Стоуна, представляющая собой задачу потре-

бительского выбора с функцией полезности Стоуна, имеет вид

ì |

n |

ï u ( X ) = Õ ( xi - ai )α i ® m a x , |

|

ï |

i =1 |

í |

n |

ïï |

å pi xi = Q. |

î i =1

Функция спроса Стоуна имеет вид

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

α i |

|

|

Q - å pi ai |

|

|

|

|

|

xi = ai + |

|

× |

i =1 |

|

, i =1, ... , n. |

|

|

|

|

n |

|

pi |

|

|

||||

|

|

å α i |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

i =1 |

|

|

|

|

|

|

|

Она истолковывается следующим образом по последовательности действий. |

|||||||||

1. |

Вначале приобретается |

минимально |

необходимый |

набор |

благ |

||||

( a1 , a 2 , ... , a i , ... , a n )T . |

|

|

|

|

|

|

|

||

2. |

Затем рассчитывается |

оставшаяся после этого сумма |

денег, |

равная |

|||||

n

Q - å pi ai .

i = 1

3. Эта сумма денег распределяется для приобретения дополнительного количе-

ства благ пропорционально ценности каждого блага для потребителя

n

(α i åα i , i =1, ... , n ).

i=1

4.Потом выделенная для приобретения каждого дополнительного количества

|

α i |

é |

|

n |

|

ù |

|

|

блага сумма |

|

× ê Q - å pi |

ai ú , i =1, ... , n , делится на его цену pi для вычисле- |

|||||

n |

||||||||

|

å α i |

ë |

i =1 |

|

û |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

i =1 |

|

|

|

|

|

|

|

ния этого дополнительного количества: |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

α i |

|

Q - å pi |

ai |

|

|

|

|

|

× |

i =1 |

|

, i =1, ... , n . |

|

|

|

|

|

n |

pi |

|

||

|

|

|

|

å α i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i =1

65

5. Наконец, вычисляется оптимальное количество каждого приобретаемого i -о блага путем сложения минимально необходимого количества блага ai с дополнитель- ным количеством этого блага.

|

|

Решение |

|

|

|

В общем случае |

задача потребительского |

|

выбора набора из двух товаров |

||

X = ( x, y )T имеет вид |

|

|

|

|

|

|

ì u ( X ) = u ( x , y ) ® m a x, |

||||

|

í |

+ p 2 x2 = Q. |

|

|

|

|

î p1 x1 |

|

|

||

В данной задаче |

u ( x, y ) = |

|

, p1 = 5 |

, |

p 2 =10 , Q = 200 . Тогда данная |

x y |

|||||

конкретная задача потребительского выбора имеет вид

ì |

|

|

|

|

|

ï u ( x, y ) = x y ® m a x, |

|||||

í |

5 x |

|

+10 x |

|

= 200. |

ï |

1 |

2 |

|||

î |

|

|

|

||

Ее решение возможно двумя способами:

1)путем непосредственного решения задачи методом множителей Лагранжа;

2)путем решения системы уравнений для нахождения решения задачи потре- бительского выбора для заданных функции полезности, цен благ и дохода потребителя.

1-й способ (непосредственное решение задачи методом множителей Лагран-

жа).

В соответствии с алгоритмом решения задачи на условный экстремум целевой функции двух переменных с одним ограничением методом множителей Лагранжа име- ем.

6. Функция Лагранжа имеет вид

L ( x, y , λ ) = u ( x , y ) + λ ×[ g ( x, y ) - Q ] =

x y + λ ×[ 5 x +10 y - 200 ] .

x y + λ ×[ 5 x +10 y - 200 ] .

7. Частные производные функции Лагранжа по переменным x , y и λ равны:

L 'x |

= |

¶ L ( x, y , λ ) |

= ( |

|

|

|

|

|

+ λ ×[ 5 x +10 y - 200 |

])' |

= |

|

|

|

y |

|

|

+ 5λ ; |

||||||

|

|

x y |

||||||||||||||||||||||

¶ x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

x |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

2 |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

¶ L ( x, y, λ ) |

= ( |

|

|

|

|

|

+ λ ×[ 5 x +10 y - 200 ])' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

L 'y |

= |

|

|

|

|

= |

|

|

|

x |

|

+10λ ; |

||||||||||||

|

|

x y |

|

|

|

|||||||||||||||||||

¶ y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

2 |

|

|

|

|

|

|||||||

L λ' = |

∂ L ( x, y , λ ) |

= |

( |

|

|

+ λ ×[ 5 x + 10 y - 200 ])' |

= 5 x + 10 y - 200 . |

|||||||||||||||||

|

x y |

|||||||||||||||||||||||

|

|

¶ λ |

|

|

|

|

|

|

|

|

λ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Приравнивание частных производных к нулю в соответствии с необходимым условием безусловного экстремума функции приводит к получению системы из трех уравнений вида

ì |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

|

+ 5λ = 0, |

|||

ï |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

|

x |

||||||

ï |

|

|

|

|

||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|||

ï |

|

|

|

|

+10λ = 0, |

|||

í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

|

y |

|

|||||

ï |

|

|

|

|

||||

ï |

5 x +10 y - 200 = 0. |

|||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

ï

î

8. Решение полученной системы линейных уравнений методом подстановки имеет вид.

66

ì |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ì |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ì |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

|

+ 5λ = 0, |

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

|

|

= - 5λ , |

|

|

|

|

y |

|

|

= -10λ , |

|

||||||||||||||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

2 |

|

x |

|

|

|

|

|

2 |

|

x |

|

|

|

|

x |

|

||||||||||||||||||||||||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

||||||||||||

ï |

|

|

|

|

+10λ = 0, |

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

= -10λ , |

|

ï |

|

|

|

|

|

= -10λ , |

|

||||||||||||||||||

í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Þ |

í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Þ í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Þ |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

2 |

|

y |

|

|

|

2 |

|

y |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

y |

|||||||||||||||||||||||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

ï |

5 x +10 y - 200 = 0. |

|

|

|

ï |

5 x +10 y - 200 = 0. |

ï |

5 x +10 y - 200 = 0. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

î |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

î |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

î |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ì |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ì |

2 y - x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

- |

|

x |

|

|

= -10λ +10λ = 0, |

= 0, |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x y |

|

|

Þ |

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Þ í |

|

|

x 2 |

|

y |

|

|

|

|

|

|

Þ |

í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

ï |

5 x +10 y - 200 |

= 0. |

|

|

|

|

|

|

|

ï |

5 x +10 y - 200 = 0. |

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

î |

|

|

|

|

|

|

|

î |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

ì 2 y - x = 0, x ¹ 0, y ¹ 0, |

ì x = 2 y , |

|

Þ |

|||

Þ í |

5 x +10 y - 200 |

= 0. |

|

Þ í |

|

|

î |

|

î 5 x +10 y - 200 = 0. |

|

|||

|

ì x = 2 y , |

|

|

ì x = 2 y , |

ì x = 20, |

|

Þ í |

|

= 0. |

Þ í |

Þ í |

|

|

|

î10 y + 10 y - 200 |

î y =10. |

î y =10. |

|

||

Получена одна критическая точка M ( 20,10 ) функции полезности. Нахожде- ние численного значения множителя Лагранжа λ в данной задаче не обязательно.

9.Проверка достаточного условия экстремума функции Лагранжа не произво- дится, так как в задаче потребительского выбора вид бюджетного множества и вид функции полезности определяют единственное решение.

10.Вычисление максимума функции полезности:

u ma x = u (20,10) =

20 ×10 =

20 ×10 =

200 =10

200 =10

2 »14.

2 »14.

2-й способ (решение системы уравнений для нахождения решения задачи по- требительского выбора для заданных функции полезности, цен благ и дохода потре- бителя).

В общем случае система уравнений для нахождения решения задачи потреби-

тельского выбора набора из двух товаров X = ( x, y )T |

представляет собой следующую |

||||||

систему из 3 уравнений: |

|

ì ¶u ( x, y ) |

|

|

|||

ì |

¶u ( X ) |

|

+ λ p |

1 = 0, |

|||

+ λ pi = 0, i =1, 2, |

ï |

|

¶ x |

|

|

||

ï |

¶ xi |

ï |

¶u ( x, y ) |

|

|

||

ï |

|

ï |

+ λ p |

2 = 0, |

|||

í |

n |

|

или í |

|

|

||

|

|

¶ y |

|||||

ï |

å pi xi - Q = 0, |

ï |

|

|

|

||

|

|

|

|

||||

ï |

|

|

ï |

p1 |

x + p 2 y - Q = 0. |

||

î i =1 |

|

ï |

|||||

|

|

|

î |

|

|

|

|

Подставляя в эту систему функцию полезности, цены благ и доход потребителя для данной задачи, получим

67

ì |

¶ ( |

|

|

|

|

|

|

) |

|

|||

|

|

x |

y |

+ 5λ = 0, |

||||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

¶ x |

|

|

||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

¶ ( |

|

|

x |

y ) |

|

|||||||

ï |

|

|

+10λ = 0, |

|||||||||

í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

¶ y |

|

|

||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

ï |

5 x +10 y - 200 = 0. |

|||||||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

î |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отсюда |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ì |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

+ 5λ = 0, |

|||||||

|

ï |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

2 |

|

|

x |

||||||||

|

ï |

|

|

|

|

|

||||||

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|||||

|

ï |

|

|

|

+10λ = 0, |

|||||||

|

í |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

2 |

|

|

y |

||||||||

|

ï |

|

|

|

|

|

||||||

|

ï |

5 x +10 y - 200 = 0. |

||||||||||

|

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ï

î

Данная система уравнений аналогична системе, полученной в п. 2 решения 1-м способом. Поэтому дальнейшее решение аналогично решению 1-м способом.

Номер варианта ответа: 3.

2.4.2. Задание № 30 по теме “Кривые безразличия”

Дана функция полезности u = x + 4

y . Тогда кривая безразличия задается уравнением …

y . Тогда кривая безразличия задается уравнением …

|

|

|

|

|

|

|

|

Варианты ответов: |

|

|

|

|

|

||||

1) 4 x |

|

= C ; |

2) |

|

x |

|

= C ; |

3) 1 + |

2 |

|

= C ; |

4) x + 4 |

|

= C . |

|||

y |

y |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

y |

|

y |

||||||||||||||

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Требуется выбрать один вариант ответа.

Краткие теоретические сведения по теме

Рассмотрены в п. 2.4.1.

Решение

В общем случае кривой безразличия называется линия уровня функции полезно- сти, соединяющая потребительские наборы ( x1 , x 2 )T с одинаковой полезностью, то

есть

u ( X ) = u ( x1 , x 2 ) = C = co n s t .

В данной задаче u ( x, y ) = x + 4

y .

y .

Следовательно, кривая безразличия задается уравнением x + 4

y = C .

y = C .

Номер варианта ответа: 4.

68

2.4.3. Задание № 31 по теме “Функции выпуска продукции”

Зависимость между издержками производства С и объемом продукции Q вы-

ражается функцией C = 30 Q − 0,09 Q 3 . Тогда предельные издержки dd CQ при объеме производства Q = 10 равны …

|

|

Варианты ответов: |

|

1) 27,3; |

2) 210; |

3) 3; |

4) 21. |

Требуется выбрать один вариант ответа. |

|

||

Краткие теоретические сведения по теме

Производственными функциями (в широком смысле) называются соотноше- ния между используемыми в производстве материальными благами и трудовыми ре- сурсами (называемыми в совокупности производственными ресурсами) и выпускае- мой продукцией. В общем случае производственная функция имеет вид

F ( X , Y , A) = 0 ,

где F - обозначение производственной функции;

X = ( x1 , x 2 , ... , x n ) - вектор объемов производственных ресурсов, используе- мых в течение некоторой единицы времени;

Y = ( y1 , y 2 , ... , y m ) - вектор объемов выпуска продукции;

A = ( a1 , a 2 , ... , a p ) - вектор параметров производственной функции.

Данное выражение также называется уравнением производственной поверх-

ности. Описание связи между использованием ресурсов и выпуском продукции в таком виде подразумевает, что не учитываются эффекты, связанные с продолжительностью производственного цикла, то есть с периодом между затратами ресурсов и выпуском

продукции. |

|

Вместо |

общего представления производственной функции в виде |

F ( X , Y , A) = 0 |

часто применяются следующие ее разновидности: |

1) функции выпуска продукции, в которых в качестве независимых перемен- ных рассматриваются затраты ресурсов, а зависимыми переменными являются объемы выпуска продукции, то есть

Y= f ( X , A) ;

2)функции производственных затрат, в которых в качестве независимых пе- ременных рассматриваются объемы выпуска продукции, а зависимыми переменными являются затраты ресурсов, то есть

X= h (Y , A) .

Вобщем случае в функции выпуска возможны различные сочетания количеств производственных ресурсов, что приводит к тому, что один и тот же объем продукции может быть произведен при разных сочетаниях количеств ресурсов. В функции затрат задание выпуска продукции однозначно определяет затраты ресурсов. Поэтому функ- ции затрат используются в случае, когда в исследуемой экономической системе отсут- ствует возможность замены одного ресурса другим. Функции выпуска используются тогда, когда такая замена допустима.

Вэкономической литературе часто под термином “производственная функ- ция” (в узком смысле) подразумевают функцию выпуска.

Втеории поведения производителей предполагается, что производственные функции удовлетворяют ряду свойств.

69

Свойства функции выпуска продукции заключаются в следующем (на приме- ре двухфакторной функции выпуска одного продукта вида y = f ( x1 , x2 ) ).

1. Производство невозможно при отсутствии хотя бы одного ресурса, то есть

f(0, 0) = f ( x1 , 0) = f (0, x 2 ) = 0 .

2.Сростом затрат хотя бы одного ресурса объем выпуска растет (не уменьша-

ется), то есть

f ( x1 , x 2 ) > f ( x1' , x '2 )

при x1 > x1' , x 2 > x '2 или x1 > x1' , x 2 ³ x'2 , или x1 ³ x1' , x 2 > x '2 .

Данное предположение, кажущееся на первый взгляд очевидным, выполняется не всегда. Например, при увеличении количества удобрений, приходящихся на единицу площади, производство зерна сначала растет, а затем начинает убывать. Для функций выпуска, не удовлетворяющих рассматриваемому свойству, вводится понятие эконо- мической области.

Экономической областью называется подмножество сочетаний объемов ресур- сов, в котором увеличение любого ресурса не приводит к уменьшению выпуска про- дукции. Использование ресурсов в сочетаниях, не попадающих в экономическую об- ласть, бессмысленно с экономической точки зрения.

Для дифференцируемых функций выпуска рассматриваемое свойство записыва-

ется в виде

¶y > 0 , i =1, 2.

¶xi

Для дифференцируемых функций выпуска, имеющих непрерывные производ-

ные, границами экономической области являются поверхности ¶ y = 0 , которые назы-

¶ xi

ваются разделяющими поверхностями. |

¶ y |

|

|

Первая частная производная функции выпуска |

называется предельным |

||

|

|||

|

¶ xi |

||

продуктом (производительностью, эффективностью) i -о ресурса. Величина пре-

дельного продукта характеризует отношение прироста выпуска продукции к малому приросту количества производственного ресурса. Например, дополнительное внесение в почву единицы удобрения при неизменных количествах других факторов ведет к не- которому приросту урожая, который и выступает в качестве предельного продукта до- полнительной единицы удобрения. Величина предельного продукта зависит от коорди- нат точки ( x1 , x 2 ) , в которой вычисляется производная.

3. С ростом затрат одного i -о ресурса при неизменном количестве другого ре- сурса величина прироста выпуска на каждую дополнительную единицу i -о ресурса не растет, то есть

¶2 y £ 0 , i =1, 2.

¶x 2

i

Это свойство называется законом убывающей эффективности (или законом убывающей производительности факторов производства).

4. С ростом затрат одного ресурса предельная эффективность другого ресурса возрастает, то есть

¶ 2 y |

³ 0 , i =1, 2. |

|

|

¶ x1 ¶ x 2 |

|

70

Если выполнены свойства 3 и 4, то график двухфакторной функции выпуска представляет собой кривую, расположенную в неотрицательном квадранте и выпуклую вверх.

5. Функция выпуска является однородной функцией степени p > 0, то есть

f (t x1 , t x2 ) = t p f ( x1 , x 2 ) .

Показатель однородности p характеризует отдачу от расширения масштабов

производства, то есть изменение выпуска продукции при пропорциональном измене- нии затрат ресурсов, которое математически выражается в умножении всех координат вектора затрат X = ( x1 , x 2 , ... , x n ) на положительный скаляр t .

При p >1 производственная функция характеризуется возрастающей отдачей от расширения масштабов производства. В этом случае с ростом масштаба производства в t раз ( t >1), то есть с переходом от вектора затрат X к вектору t X , объем выпуска

возрастает в t p ( > t ) раз. При p =1 производственная функция характеризуется посто- янной отдачей от расширения масштабов производства. При p <1 производственная

функция характеризуется убывающей отдачей от расширения масштабов производства.

В экономической области значение показателя однородности функции должно быть больше или равно нуля ( p ³ 0 ).

При рассмотрении свойств функции выпуска вектор ее параметров A в записи функции не использовался, так как считалось, что эти параметры известны.

Неоклассической производственной функцией называется однородная функ-

ция выпуска произвольной степени, имеющая положительные первые частные произ- водные, отрицательные вторые частные производные и положительные вторые сме- шанные производные по всем ресурсам производства.

К основным характеристикам производственной функции выпуска про-

дукции, описывающим разные стороны исследуемой экономической системы, отно- сятся.

1. Предельная производительность i -о ресурса (рассмотрена во втором свойстве функции выпуска), определяемая по формуле

Mi = ¶ y , i =1, ... , n.

¶xi

2.Средняя производительность i -о ресурса (средний выпуск по i -у ресур-

су), представляющая собой отношение производственной функции к i -у ресурсу, то

есть

Ai = xyi , i =1, ... , n.

3. (Частная) эластичность выпуска по i -у ресурсу, представляющая собой отношение предельной производительности i -о ресурса к его средней производитель- ности, то есть

E i |

= |

M i = |

¶ y |

|

y |

= |

¶ y |

× |

xi |

= |

¶ y |

¶ xi , i =1, ... , n. |

¶ xi |

|

|

¶ xi |

y |

y |

|||||||

|

|

Ai |

|

xi |

|

|

xi |

|||||

Эластичность выпуска по i -у ресурсу показывает, на сколько процентов увели- чится выпуск при увеличении затрат i -о ресурса на один процент при неизменном ко- личестве остальных ресурсов.

4. Эластичность производства, представляющая собой сумму эластичностей всех ресурсов производства, то есть

71