- •С. Спрингер г. Дейч Левый мозг правый мозг Асимметрия мозга

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава I

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •78____________________________.___________________;_______________Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3:

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •108___________________________________________________ Глава I

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 5-

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 6

- •Глава 6

- •146_______________________________Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 7

- •Глава 7

- •Глава 7

- •Глава 7

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 8

- •Глава 8

- •Глава 8

- •Глава 8

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 9

- •Глава 9

- •Глава 9*

- •Глава 9

- •Глава 9

- •Глава 9

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 10

- •Глава 1. Исторический обзор клинических данных об

- •Глава 2. Исследование расщепленного мозга ... 33

- •Глава 4. Активность и анатомия: физиологические корреляты функции.............. 99

Глава 2

изображений, предъявлявшихся больной Н. Дж., также вызывают зрительное завершение.

Феномен завершения наблюдался как у больных с расщепленным мозгом, так и у некоторых больных, имевших односторонние повреждения зрительных областей мозга. Механизмы этого явления не вполне понятны для обеих этих ситуаций, но ясно, что оно является одной из причин, по которым больные с расщепленным мозгом говорят, что окружающий мир выглядит для них нормально. Вместе с движениями глаз, обеспечивающими поступление информации к обоим полушариям, завершение помогает внести в зрительный опыт единство восприятия в пределах всего поля зрения.

Данные исследований, в которых использовались химерные изображения

Использование химерных изображений при тестировании больных с расщепленным мозгом продвинуло вперед изучение вопроса о том, как два полушария осуществляют разделение труда в условиях, когда испытуемому предъявлена определенная задача. Хотя мы не можем быть уверенными, что интактный мозг работает таким же образом, стоит все же потратить время на рассмотрение того, что мы узнали о динамике взаимодействия между полушариями от больных с расщепленным мозгом.

Джерре Леви и ее коллеги провели на калифорнийской группе больных с расщепленным мозгом обширное исследование с применением химерных стимулов. В первой работе они использовали химерные лица, составленные из портретов трех молодых людей [25]. Испытуемым говорили, что они увидят изображение лица, которое ненадолго вспыхнет на экране, а потом их попросят указать, кого они видели, рассмотрев несколько фотографий. Испытуемые фиксировали взгляд на точке, находящейся в центре поля зрения, а затем вспыхивало изображение химерного лица, удерживавшееся на экране в течение 150 мс для того, чтобы обеспечить восприятие каждой половины лица только одним полушарием. Независимо от того, какой рукой они пользовались для показа, больные в большинстве случаев выбирали лицо, воспринимавшееся правым полушарием. На оба лица, или на лицо, воспринимавшееся только левым полушарием, больные указывали редко.

Эти данные свидетельствуют о том, что при выполнении простого указательного жеста правое полушарие может управлять как левой, так и правой рукой. До сих пор мы принимали во внимание существование только перекрещенных нервных волокон, которые позволяют каждому полушарию управлять контралатеральной — расположенной на противоположной стороне тела — рукой. Однако существует также значительно

Исследование расщепленного мозга

61)

меньшее количество ипсилатеральных волокон, которые позволяют каждому полушарию осуществлять- определенное управление рукой, расположенной на той же стороне тела. Ипсила-теральный моторный контроль имеет обычно довольно грубый* характер и ограничивается движениями всей руки или кисти. Тонкие движения пальцев требуют участия контралатерально-го полушария и вообще не могут управляться ипсилатераль-ным.

В данной задаче правое полушарие, которое лучше узнает лица, чем левое, демонстрирует свою примитивную способность управлять правой рукой, используя ипсилатеральные волокна. Однако, когда испытуемых просят сказать о том, что они видели, число ошибок возрастает, и большинство ответов-относятся к лицу, которое видело левое полушарие1. Когда задача на узнавание лиц ставится так, что в ее решении должно принять участие левое полушарие (если требуется дать словесный ответ), мы видим, что оно может выполнить задание, но делает это не так хорошо, как правое полушарие.

Другое исследование, в котором использовались изображения таких объектов, как мак, рог и жук, разделенные пополам,, чтобы создать химерные стимулы, дало почти идентичные результаты. Если нужно было показать, больные выбирали объекты, которые видели правым полушарием. Если просили сказать о том, что они видели, они давали больше «левополушар-ных» ответов. Эти результаты также указывают на более высокие способности правого полушария к обработке невербаль^ ных зрительных стимулов.

Доминантность и компетентность

Леви сделала вывод, что в определении результатов этих опытов играют роль два фактора [26]. Первый — доминантность— тенденция одного полушария обрабатывать информацию и управлять ответной реакцией. Второй — компетентность— способность полушария выполнять задание, требуемое экспериментом. В двух только что рассмотренных исследованиях с химерными изображениями левое полушарие показало способность узнавать лица и предметы, когда от испытуемого требовали словесного ответа. Однако оно не было доминантным в этой деятельности: в ситуации с показом виденного ру-

1 Большинство ответов, но не все, относились к лицам, предъявляемым левому полушарию. Более чем случайное число ответов относилось также и к лицам, предъявляемым правому полушарию. Исследователи считают возможным, что в этих случаях правое полушарие управляло речью. Однако более вероятным объяснением представляется то, что латерализация входов была несовершенной и что стимулы, предъявляемые в левом поле зрения,, случайно проецировались на левое полушарие.

€2

Глава Ц

«Предрасположенность» полушарий: кто тут все-таки командует?

В исследованиях, рассматривавшихся нами до сих пор, полушарием, управляющим ответной реакцией в условиях свободного выбора, всегда было то, которое обладало большими способностями к выполнению данного задания. Интуитивно это ■вполне понятно. Если в данной ситуации возможности полушарий неодинаковы, то более «способное» возьмет на себя ответственность за выполнение реакции. Однако относительно недавние (исследования указали на то, что это не всегда так и что предрасположенность полушарий к ответу может быть в •отдельных случаях разной.

Исследование расщепленного мозга

63.

Джеррё Леви и Кальвин Тревартен составляли химерные изображения из рисунков обычных предметов и просили испытуемых указать на сходную картинку из множества свободно, рассматриваемых [28]. Парный предмет можно было подобрать либо по функциональному назначению, либо по внешнему сходству (для примера посмотрите на рис. 2.9). В каждой пробе в число объектов для выбора, предъявляемых левому и правому полушарию, включались как внешне сходные, так и функционально единые предметы. Это позволило исследователям посмотреть, имеется ли у каждого полушария предпочитаемый им «способ» подбора пары. Исследователи предполагали, что левое полушарие наилучшим образом будет подбирать-пары по функциональному назначению, а выбор по внешнему виду будет специальностью правого полушария.

Это предсказание основывалось на данных, полученных на одном больном, которому давали неопределенную инструкцию' подобрать «похожие» предметы. Ответы на стимулы, предъявляемые левому полушарию, были по преимуществу функциональными, тогда как ответы на стимулы, предъявляемые правому полушарию, основывались на внешнем сходстве. Затем того же испытуемого и других больных инструктировали определенным образом: сделать выбор на основании назначения: предмета или его внешнего вида. В целом при инструкции выбирать по назначению такие пары подбирались на стимулы,, воспринимаемые левым полушарием, а при инструкции подбирать по виду — на стимулы, предъявляемые правому полушарию.

Однако характер значительного числа ответов не соответствовал ожидаемому. В некоторых случаях при инструкции^ подбирать по внешнему сходству испытуемый отвечал на стимул, предъявлявшийся правому полушарию, но подбирал парный к нему предмет по функциональному назначению. Подобным же образом инструкция подбирать по назначению иногда приводила к ответу на левополушарный стимул, основанному на внешнем виде. В этих случаях соответствующее инструкции полушарие отвечало, но отвечало «несоответствующим» образом. Наблюдалось также и обратное: неподходящее с точки зрения характера инструкции полушарие иногда управляло-ответом, используя «соответствующий» способ обработки информации. Например, основанный на функциональном назначении ответ при инструкции подбирать по назначению могло* дать правое полушарие; основанный на внешнем сходстве ответ при инструкции подбирать по виду могло дать левое полушарие.

Эти результаты показывают, что данное полушарие не всегда выполняет задания, для решения которых оно считалось-преобладающим, и при выполнении задачи не всегда обраба-

<64

Глава &

Разделенное сознание и механизмы объединения

При определенных условиях каждое полушарие больного с расщепленным мозгом функционирует, по-видимому, как независимое устройство для обработки информации, что приводит к результатам, напоминающим поведение двух отдельных индивидуумов. Как описал Сперри:

«Каждое полушарие... имеет сваи собственные... «личные» ощущения, восприятия, намерения и мысли, отсеченные от соответствующего опыта другого полушария. Каждое левое и правое полушарие обладает своей собственной памятью и опытом познания, которые недоступны для воспроизведения другим полушарием. Во многих отношениях каждое из разъединенных полушарий имеет, по-видимому, отдельное «самосознание».

Тем не менее вскоре после комиссуротомии большинство случайных наблюдателей не заметило бы ничего необычного в поведении большей части больных с расщепленным мозгом. В действительности больной, оправившись после операции, смог бы, вероятно, через год-два без каких-либо трудностей пройти обычное медицинское обследование, если бы о том, что он перенес операцию, не знал бы никто из посторонних. Речь, понимание языка, личность, двигательная координация — все это удивительным образом сохраняется у больных без мозолистого тела и других комиссур.

Что позволяет двум отдельным полушариям действовать ■как единое целое в ходе повседневной деятельности этих больных? Целый ряд механизмов объединения (некоторые из них ■были нами уже рассмотрены) компенсирует, по-видимому, отсутствие комиссур. Сопряженные движения глаз, а также наличие проекций каждого глаза к обоим полушариям играют важную роль в создании единства зрительной картины мира. Движения глаз, запускаемые одним полушарием для того, что-<бы обеспечить прямое видение предмета, служат также и для того, чтобы сделать информацию доступной для другого полушария. Таким образом в значительной мере предотвращается конфликт, который мог бы произойти из-за восприятия двумя полушариями различных половин поля зрения.

Исследование расщепленного мозга

65

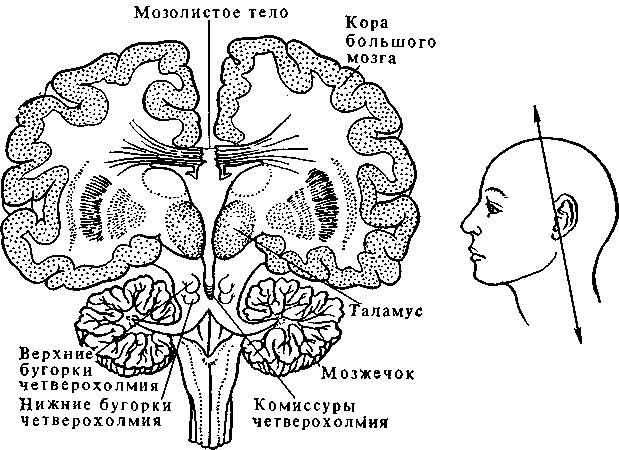

Рис. 2.11. Степень разъединения мозга после передиемозговой комиссуротомии. Структуры среднего мозга остаются связанными комиссурами четверохолмия (Sperry R. W. The Great Cerebral Comissure, 1964).

В связи с исследованиями, в которых применялись химерные изображения, упоминалось об участии в осязании ипсила-теральных волокон наряду с контралатеральными. Такая организация дает полушариям другое средство узнавать о стимуляции обеих сторон пространства. Информация, поступающая по ипсилатеральным путям, обычно не является достаточно полной и адекватной для того, чтобы дать больному возможность назвать предмет, который он держит в левой руке. Однако ипсилатеральные пути все же обеспечивают полушария частичной информацией.

Информация становится доступной для обоих полушарий благодаря еще одному фактору — передаче по комиссурам, расположенным в глубоких областях мозга. Значительная часть мозга, расположенная под корой, не разделяется при комиссуротомии. При операции расщепления мозга у человека рассе-' каются пучки волокон, соединяющие кортикальные области мозга. Перерезаются основные волокна, соединяющие полушария, но другие, менее крупные комиссуры остаются интактными. Эти комиссуры соединяют парные структуры, являющиеся частью мозгового ствола. Они показаны на рис. 2.11.

Одна из таких структур, верхние бугорки четверохолмия, участвует в определении положения предметов и в слежении

66