- •Предисловие

- •I. Общая часть

- •Патопсихология и медицинская психология

- •Особенности и задачи патопсихологического исследования

- •Методики экспериментальной патопсихологии

- •Патопсихологические синдромы

- •Функциональные пробы и тесты в патопсихологии

- •Деонтологический аспект деятельности патопсихолога

- •Организация и правовое регулирование деятельности психолога в системе здравоохранения в Российской Федерации

- •II. Методы (методики) патопсихологического исследования

- •Методики для исследования внимания и сенсомоторных реакций

- •01. Корректурная проба

- •02. Счет по Крепелину

- •03. Отсчитывание

- •04. Отыскивание чисел по таблицам Шульте

- •05. Пробы на переключение

- •06. Методика М. С. Лебединского

- •07. Чередование антонимов и синонимов

- •08. Сложение с поочередно меняющимися слагаемыми

- •09. Поочередное вычитание

- •10. Исследование переключения внимания с помощью модификации таблиц Шульте

- •11. Корректурная проба с переключением

- •12. Методика «Численно-буквенные сочетания»

- •13. Методика «Перепутанные линии» (методика Рисса)

- •Методики для исследования памяти

- •01. Тест зрительной и слуховой памяти

- •02. Пробы на запоминание

- •03. Проба на ассоциативную память

- •04. Опосредованное запоминание

- •05. Психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера

- •06. Тест зрительной ретенции Бентона

- •Методики для исследования уровня и течения мыслительных процессов

- •01. Складывание картинок из отрезков

- •02. Понимание рассказов

- •03. Понимание сюжетных картин

- •04. Установление последовательности событий

- •05. Методика для выявления нарушений критичности мышления

- •06. Классификация

- •07. Исключение

- •08. Выделение существенных признаков

- •09. Образование аналогий

- •10. Выделение закономерностей

- •11. Определение и сравнение понятий

- •12. Формирование искусственных понятий

- •13. Понимание переносного смысла пословиц и метафор

- •14. Сравнение пословиц

- •15. Отнесение фраз к пословицам

- •16. Называние 50 слов

- •17. Пиктограммы

- •18. Ассоциативный (словесный) эксперимент

- •19. Подбор слов-антонимов

- •Психометрические методы исследования интеллекта

- •01. Исследование интеллекта по методу Д. Векслера

- •03. Методика Титце

- •04. Шкала «домино»

- •Методы (методики) для исследования личности

- •01. Исследование уровня притязаний

- •02. Исследование самооценки по методике Т. Дембо — С. Я. Рубинштейн

- •03. Личностный опросник Айзенка

- •04. Опросник уровня субъективного контроля (УСК) (Е. Ф. Бажин, Е. А Голынкина, А. М. Эткинд, 1993)

- •05. Методика психологической диагностики индекса жизненного стиля (ИЖС)

- •06. Опросник для исследования акцентуированных свойств личности

- •07. Торонтская алекситимическая шкала

- •08. Методика «Тип поведенческой активности» (ТПА)

- •09. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО)

- •10. Миннесотский многопрофильный личностный опросник (MMPI)

- •11. Опросники для скрининга неврозов

- •11.1. Опросник Хека — Хесс

- •11.2. Невротически-депрессивный опросник Т. Ташева

- •11.3. Опросник А. Кокошкаровой

- •13. Метод Бекмана — Рихтера

- •14. Метод Роршаха

- •15. Тематический апперцептивный тест (ТАТ)

- •16. Вербальный проективный тест (ВПТ)

- •17. Детской апперцепции тест (CAT)

- •18. Метод исследования фрустрационной толерантности

- •19. Тест «Рука»

- •20. Методика диагностики межличностных (интерперсональных) взаимоотношений Т. Лири

- •21. Метод незаконченных предложений

- •22. Метод Вартегга

- •23. Тест выбора цвета Люшера

- •24. Определение степени приятности отдельных хроматических цветов

- •III. Патопсихологическая семиотика

- •01. Шизофрения

- •02. Маниакально-депрессивный психоз

- •03. Эпилепсия

- •04. Старческое слабоумие

- •05. Пресенильные деменции

- •06. Церебральный атеросклероз

- •07. Последствия закрытой черепно-мозговой травмы

- •08. Алкоголизм

- •09. Умственная отсталость (олигофрении)

- •10. Пограничные нервно-психические расстройства

- •11. Патопсихологические исследования в детской и подростковой психиатрии

- •12. Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования (структура и основы содержания)

- •Библиография

- •Оглавление

показателями; этот вариант может использоваться и при диагностически направленном психологическом эксперименте, так как при нем обнаруживается легкость выделения больными шизофренией «слабых» признаков.

Сравнение понятий помогает выявить интеллектуальную недостаточность, резонерские суждения.

Формирование искусственных понятий

Для исследования способности формирования понятий часто применяется методика, разработанная Л. С. Выготским и Л. С. Сахаровым (1930). Методика эта весьма сложна, и правильное выполнение задания обследуемым свидетельствует об отсутствии у него интеллектуального снижения.

По данным Л. С. Выготского (1938), с помощью данной методики можно констатировать нарушение функций образования понятий не только при явных расстройствах мышления, но и у больных, у которых вне экспериментальной обстановки трудно заметить нарушения формального мышления.

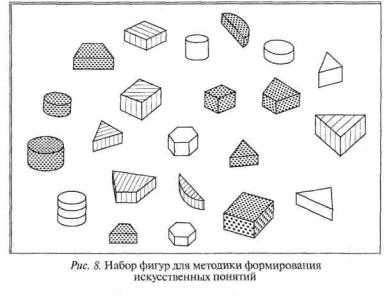

Перед обследуемым в беспорядке размещают набор стереометрических фигур, отличающихся формой, цветом и величиной (рис. 8). На скрытой от него нижней стороне этих фигур имеются условные надписи («бит», «цев», «гур», «лаг»). Произвольно выбирается одна фигура, и исследующий объясняет, что надпись на ней (например, «цев») совершенно ничего не означает, условна, но имеющимся в этом наборе фигурам с аналогичной надписью присущ общий признак. Обследуемый должен установить, какие фигуры входят в эту группу, то есть определить понятие «цев». После этого обследуемый отбирает несколько фигур и объясняет свою гипотезу. Например, он считает, что к «цев» относятся все фигуры того же цвета. Тогда исследующий переворачивает одну из отобранных ошибочно фигур и показывает надпись — несмотря на то, что она того же цвета, она не «цев». Если обследуемый отбирает ряд фигур, руководствуясь одинаковой формой, исследующий таким же образом показывает ему ошибочность этой гипотезы. Таким образом, остается одна возможность — определить понятие «цев» в зависимости от размеров, что представляется довольно трудным, так как размеры фигур характеризуются двумя признаками — площадью основания и высотой.

101

Результаты опыта оцениваются в зависимости от тою, сколько ходов понадобилось обследуемому для выполнения задания, насколько логичны были его рассуждения при этом, как воспринималась помощь исследующего. При этом исследовании обнаруживаются аффективно-личностные качества обследуемого, особенно выявляющиеся в реакции на неуспех.

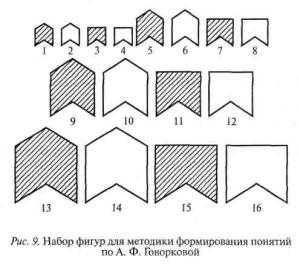

Методика Выготского — Сахарова несколько упрощена А. Ф. Говорковой (1962). Цель этого упрощения — приспособление методики формирования искусственных понятий к детскому возрасту. Обследуемому показывают 16 вырезанных из картона фигур, отличающихся формой (два вида), цветом (красные и зеленые) и величиной (четыре варианта) (рис. 9). На обороте этих фигур написаны их условные обозначения, например «гацун». Одну из фигур «гацун» (например, № 5) дают обследуемому и просят отобрать другие фигуры этого разряда. Каждую отобранную фигуру обследуемый переворачивает и по надписи на обороте убеждается в правильности или ошибочности своего выбора. О результатах исследования судят по количеству ходов, понадобившихся обследуемому для формирования понятия. При исследовании детей этой методикой определяется их способность к целенаправленным и последовательным действиям, умение вести анализ одновременно в нескольких направлениях, отбрасывать неподкрепленные признаки. Эти особенности характеризуют течение процессов обобщения и отвлечения у обследуемых.

Понимание переносного смысла пословиц и метафор

Методика применяется для исследования особенностей мышления — его уровня, целенаправленности и критичности.

Обследуемому называют несколько часто употребляемых метафор («золотая голова», «золотые руки», «каменное сердце», «заячья душа», «медный лоб») и пословиц («Яблоко от яблони недалеко падает», «Куй железо, пока горячо», «Слово не воробей

— вылетит, не поймаешь») и просят объяснить их отвлеченный, переносный смысл. Можно предложить обследуемому привести соответствующие примеры из своей жизни или прочитанного.

Буквальное истолкование пословицы или метафоры свидетельствует о недостаточности уровня обобщения.

102

Если обследуемый верно объясняет переносный смысл пословицы, это еще не означает, что мышление у него совершенно не нарушено, так как при объяснении пословиц обследуемый проявляет имеющиеся у него знания — для выполнения задания не требуется обобщения нового материала. Процесс обобщения нового материала исследуется другими, более сложными, вариантами этой методики.

Сравнение пословиц

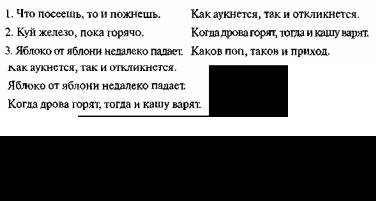

Обследуемому предлагают карточки, на которых написаны специально подобранные пословицы, и дают задание сгруппировать их, выделив парами либо аналогичные, либо противоположные по смыслу. Например, Е. А. Рушкевич (1953) предлагает для сравнивания следующий набор пословиц:

Обследуемый должен отобрать пары аналогичных пословиц:

При этом обследуемые обнаруживают не только понимание переносного смысла отдельных пословиц: сопоставляя их, они дифференцируют существенные признаки от второстепенных, случайных. Таким образом, результаты исследования этим вариантом методики в определенной мере свидетельствуют об особенностях ассоциативных связей, в частности, способствуют выявлению ассоциаций по «слабому» признаку. Примером последнего может служить обобщение пословиц: «Что посеешь...» и «Куй железо...», когда больной дает следующее объяснение: «Прежде чем сеять, надо вначале ковать. Как скуешь плуг — так и посеешь».

103