- •С.А. Погожих

- •От автора

- •1.Введение

- •1.1. Техника безопасности

- •1.2. Порядок выполнения работ

- •1.3. Правила построения графиков

- •1.4. Вычисление погрешностей

- •1.5. Рекомендуемая литература

- •2. Описания лабораторных работ

- •2.1. Лабораторная работа №1

- •2.2. Лабораторная работа №2 проверка закона шарля

- •2.3. Лабораторная работа № 3 определение плотности воздуха

- •2.4. Лабораторная работа №4

- •2.5. Лабораторная работа №5

- •2.6. Лабораторная работа №6

- •2.7. Лабораторная работа №7

- •2.8. Лабораторная работа № 8

- •Линейное тепловое расширение

- •Объемное тепловое расширение

- •Тепловое расширение с точки зрения молекулярно- кинетической теории

- •2.9. Лабораторная работа №9

- •Определение коэффициента динамической вязкости

- •Определение длины свободного пробега молекул

- •Определение эффективного диаметра молекул

- •Определение коэффициента динамической вязкости

- •Определение длины свободного пробега молекул

- •Определение эффективного диаметра молекул

- •2.10. Лабораторная работа №10

- •2.11. Лабораторная работа №11

- •2.12. Лабораторная работа №12

- •Измерения и обработка их результатов

- •2.13. Лабораторная работа №13

- •2.14. Лабораторная работа №14

- •2.15. Лабораторная работа №15

- •2.16. Лабораторная работа №16

- •Лабораторная работа №17

- •3. Приборы молекулярной физики

- •3.1. Насосы

- •3.2. Манометры

- •3.3. Термометры

- •3.4. Приборы, измеряющие влажность.

- •3.5. Термостат

- •Запрещается включать термостат без воды!!!

- •3.6. Вискозиметр

- •Методика измерения вязкости.

- •3.7. Катетометр

- •Конструкция прибора

- •Работа с катетометром

- •4. Справочние сведения*

3.3. Термометры

Прибор, измеряющий температуру, называется термометром. Существуют контактные и бесконтактные термометры. Контактный термометр приводят в тепловой контакт с исследуемым телом. Измерять температуру следует только тогда, когда устанавливается тепловое равновесие между термометром и исследуемым объектом. При этом температура термометра равна температуре исследуемого тела. Однако следует помнить, что термометр измеряет свою собственную температуру, и если контакт с телом плохой, то может возникнуть существенная ошибка. Другой источник ошибки — слишком массивный термометр. Теплоемкость термометра должна быть много меньше теплоемкости тела.

Таким образом, при измерении температуры контактным термометром необходимо соблюдать три условия: 1. Термометр должен быть приведен в тепловой контакт с исследуемым телом; 2. Термометр и исследуемое тело должны находится в тепловом равновесии; 3. Теплоемкость термометра должна быть много меньше теплоемкости исследуемого тела.

В контактном термометре может быть использовано любое свойство вещества или устройства, зависящее от температуры. Поскольку таких свойств очень много, разновидностей термометров тоже много. Жидкостныйтермометр делается в виде узкого капилляра, переходящего в нижней части в шарик, в котором находится основная масса жидкости. При расширении жидкость входит в капилляр, заполняя его до определенного деления. (Используется разница температурных коэффициентов расширения жидкости и стекла.)

В жидкостных термометрах применяется ртуть или спирт. Ртуть замерзает при температуре ниже -39С, а стекло размягчается при 500—600 °С. Этим определяется диапазон ртутных термометров. Спиртовые термометры применяются для измерения температур в диапазоне от -80 до +70°С (приt= -114°С спирт замерзает, а при высоких температурахt = 78 °С – кипит).

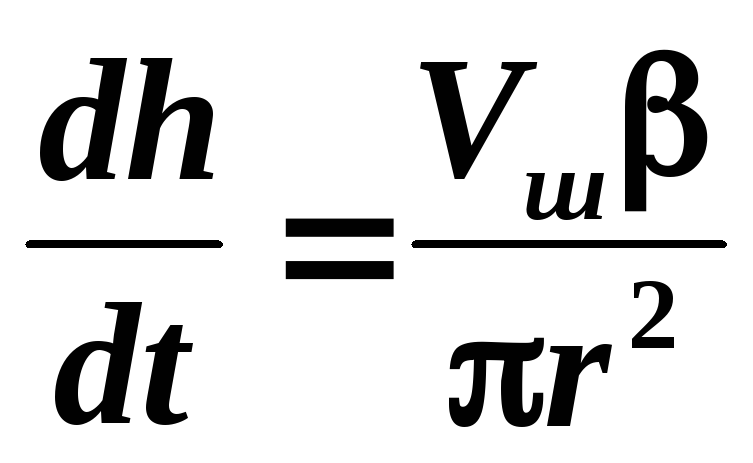

Термометры различаются по чувствительности. Пусть объем шарика Vш, радиус капилляраr, а высота столбика жидкости в капилляреh. Тогда

![]() ,

,

где — температурный коэффициент объемного расширения жидкости. Отсюда чувствительность (в миллиметрах шкалы на 1°С):

.

.

Температурный коэффициент объемного расширения спирта в 6 раз выше, чем у ртути, соответственно и чувствительность у спиртового термометра выше. Для данной жидкости чувствительность тем больше, чем больше объем шарика и чем тоньше капилляр. Однако сужение капилляра одновременно сужает диапазон измерений.

Чтобы измерить небольшой интервал температур, например от 180 до 200 °С, применяют укороченный термометр. Он представляет собой узкий капилляр, шарик которого заполнен термометрической жидкостью не полностью. Термин “укороченный” означает, что он в 20 раз короче, чем был бы термометр от 0 до 200 °С той же чувствительности. Для того чтобы охватить достаточно широкий диапазон температур, изготавливают наборы таких термометров (например, от 0 до 20 °С, затем от 20 до 40 °С и т. д.).

В тех случаях, когда надо, чтобы после измерения уровень ртути не опускался, несмотря на остывание термометра (например, в медицинском термометре), применяется максимальный термометр. В таком термометре шарик сообщается с измерительным капилляром через более узкий капилляр. При нагревании ртуть проталкивается через узкое место, а при остывании столбик ртути рвется в этом месте и ртуть не возвращается в шарик, фиксируя максимальную температуру. Для возвращения ртути термометр необходимо сильно встряхнуть.

Ртутный термометр, который используется не только для измерения температуры, но и для ее регулирования, называется контактным, так как в него введена тонкая контактная проволочка. При повышении температуры ртуть замыкает контакты. Так как термометр полностью герметичный, то положение верхнего контакта меняется с помощью маховичка, который посредством постоянного магнита вращает регулировочный винт, расположенный внутри термометра. Сила тока в термометре должна быть небольшой, а при необходимости регулирования токов большой силы используют реле.

Температуру также измеряют с помощью приборов, преобразующих изменения температуры в электрический сигнал.

Термометр сопротивления— это катушка с проводом сопротивление которого возрастает с температурой:R=R0(1 +t). Для устойчивости к окислению берут тонкую платиновую проволоку (платиновый термометр) диаметром менее 0.1 мм. Сопротивление измеряется мостом постоянного тока, шкала которого может быть проградуирована в градусах.

Значительно более чувствителен термистор— термометр сопротивления на полупроводнике. Термистор имеет более узкий диапазон измерений и шкала его не линейна. Он представляет собой бусинку из оксидов металлов (Сu, Мn, Мg, Со). Сопротивление полупроводника убывает с температурой по законуR=R0ea/T. Отсюда нелинейность шкалы.

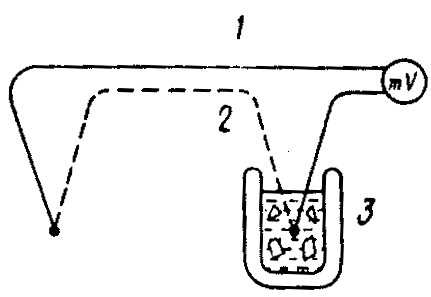

Рис. 34

![]() ,

,

где – коэффициент термо-ЭДС.

Термопару предварительно калибруют – снимают зависимость разности потенциалов от температуры, которую и используют при непосредственном измерении. Наиболее часто употребляемые термопары приведены в таблице 22.

Таблица 22

|

Термопары (химический состав проволоки) |

Предельная Температура, °С |

, мкВ/К |

|

Медь-константан (100%Cu; 60%Cu+40%Ni) |

400 |

43 |

|

Хромель-копель (10%Cr + 90%Ni; 56%Cu + 44%Ni) |

800 |

70 |

|

Хромель-алюмель (10%Cr + 90%Ni; 2%Al + 1%Cr + 2%Mn + 95%Ni) |

1200 |

40 |

Следует отметить, что в широком интервале температур необходимо учитывать зависимость от температуры, т. е. нелинейность. В качестве реперных (проверочных, опорных) точек берут, например, температуры плавления льда (0 °С) и кипения воды (100 °С) при нормальном атмосферном давлении, отвердевания цинка (419.5 °С), меди (1083 °С) и т. д.

Провода термопары должны быть по возможности тонкими, чтобы не было большого теплоотвода.

Для измерения выделяемого или поглощаемого телами количества теплоты служат калориметры. Это сосуды с теплоизолирующими стенками (адиабатическими оболочками), часто заполненные какой-либо калориметрической жидкостью. Если необходимо удерживать давление в калориметре, например, для измерения количества теплоты, выделяющегося при взрыве, стенки делают прочными (калориметрическая бомба).