- •Введение

- •Общие закономерности строения внутренних органов.

- •Полости тела. Серозные оболочки и их производные.

- •Видовые особенности щек:

- •Околоушная, подчелюстная и подъязычная слюнные железы

- •Пищеварительный канал Передняя кишка: пищевод, желудок

- •Однокамерные желудки

- •Многокамерный желудок

- •Тонкая кишка (тонкий отдел кишечника или средняя кишка)

- •Двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кишки

- •Застенные пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа

- •Толстая кишка (толстый отдел кишечника или задняя кишка)

Полости тела. Серозные оболочки и их производные.

В организме животного имеются следующие полости тела: грудная, включающая в себя две плевральные полости (для правого и левого легкого) и одну перикардиальную полость, брюшная и тазовая. Все внутренние органы располагаются в той или иной полости тела животного, в связи с чем необходимо знать анатомические границы полостей.

ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ (cavum thoracis) – распологается в грудной клетке, образованной костнохрящевым остовом с покрывающими его мышцами (рис. 2). Эта полость изнутри выстлана внутригрудной фасцией – fascia endothoracica, и серозной оболочкой, или плеврой – pleura, далее следует дыхательная мускулатура. Следующим слоем является поверхностная фасция и снаружи располагается кожный покров.

Краниальной границей грудной полости является первое ребро, каудальной – купол диафрагмы, дорсальной и боковой – грудные позвонки и ребра, а вентральной – грудина. Грудную полость нельзя отождествлять с грудной клеткой, поскольку последняя длиннее.

Рисунок 2 – Серозные полости внутри грудной клетки.

1 – плевральная полость; 2 – легкое; 3- париетальный листок плевры (реберная плевра); 4 – висцеральный листок плевры (легочная плевра); 5 – сердце; 6 – висцеральный листок плевры (перикардиальная плевра); 7 – перикардиальная полость; 8 – аорта; 9 – пищевод; 10 – трахея; 11 – средостение.

Плевра – pleura – подразделяется на два листка: париетальный, покрывающий ребра и диафрагму, и висцеральный, покрывающий внутренние органы. Париетальный листок, покрывающий ребра, называется реберной плеврой – pleura costalis, она переходит на диафрагму и получает название – диафрагмальной плевры – pleura diaphragmatica. Правая и левая реберные плевры, спускаясь с дорсальной стенки грудной полости по средней саггитальной плоскости на грудную кость, образуют срединную перегородку грудной полости, или средостение – mediastinum (11), ограничивающее серозную средостенную полость – cavum mediastinum serosum. Между листками средостения распологаются аорта (8), пищевод (9), трахея (10) с проходящими по ней нервами и сердце (5) вместе с околосердечной оболочкой. Часть средостенной плевры, покрывающая околосердечную оболочку, называются перкардиальной плеврой – pleura pericardiaca (6). Между сердцем и сердечной оболочкой имеется перикардиальная полость – cavum pericardiaca (7). Средостенная плевра переходит по бронхам на легкие, одевает их и получает название легочной плевры – pleura pulmonalis (4).

Полость, заключенная между парительными, средостенными и легочными плеврами, называется плевральной – cavum pleurae (1). В ней постоянно находится нобольшое количество серозной жидкости, выделяемой клетками серозной оболочки и играющей роль в уменьшении трения между серозными листками при сердечных сокращения и дыхании. Реберная плевра содержит большое количество нервных рецепторов, чем объясняется ее сильная болезненность при плевритах (воспалениях плевры).

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ (cavum abdominis). В целях ориентирования в топографии органов брюшной полости последнюю условно разделяют на три отдела: передний, средний и задний (рис. 3).

Передний отдел – epigastrium (В) отграничивается от грудной полости куполообразной диафрагмой, которая внедряется в грудную клетку до 6-7 ребра, а от среднего отдела – сегментальной плоскостью, условно проведенной по каудальному краю последнего ребра. Этот довольно обширный (особенно у лошадей) отдел в свою очередь подразделяется на области. Фронтальной плоскостью, проведенной вдоль правой и левой реберных дуг, отделяется нижний участок, прилежащий к мечевидному хрящу, в силу чего он и называется областью мечевидного хряща – regio xiphoidea (3). Верхний участок средней сагиттальной плоскостью делится на правое и левое подреберья – regio hypohondrica dextra et sinistra (1,2).

Средний отдел – mesogastrium (Г) отграничивается от переднего отдела указанной уже сегментальной плоскостью, а от заднего отдела – новой сегментальной плоскостью, проведенной условно по переднему краю маклоков. Этот отдел или значительный (у жвачных, свиней, собак), или очень небольшой (у лошадей). Он в свою очередь подразделяется на несколько областей. Прежде всего, боковыми парасагиттальными плоскостями, условно проходящими в правой и левой половинах в виде касательных к концам поперечных отростков поясничных позвонков отделяются правая и левая подвздошные области – regio iliaca dextra et sinistra (4,5). Их латеральной границей служит выпуклая боковая стенка живота. Оставшийся средний участок подразделяется на две части фронтальной плоскостью, условно проведенной на уровне середины последнего ребра. Верхняя часть получает название поясничной, или почечной области – regio lumbalis s. renalis (6). Нижняя часть называется пупочной областью – regio umbilicalis (7).

Задний отдел – hypogastrium занимает участок позади среднего отдела до входа в тазовую полость. Этот отдел теми же боковыми парасагиттальными плоскостями, продолженными назад, разделяется на боковые правую и левую паховые области – regio inguinalis dextra et sinistra (8,9). Они являются, таким образом, продолжением подвздошных областей. Средняя часть служит продолжением пупочной области и называется лонной (срамной) областью – regio pubis (10).

Рисунок 3 – Схема деления брюшной полости на отделы и области: А – с боковой стороны; Б – с вентральной стороны; В – передний отдел брюшной полости; Г – средний отдел брюшной полости; Д – задний отдел брюшной полости; 1 – область левого подреберья; 2 – область правого подреберья; 3 – область мечевидного хряща; 4 –левая подвздошная область; 5 –правая подвздошная область; 6 – поясничная (почечная) область; 7- пупочная область; 8 – левая паховая область; 9 – правая паховая область; 10 – лонная (срамная) область; а – диафрагма; b – реберная дуга; c – сегментальная плоскость между передним и средним отделом брюшной полости; d – сегментальная плоскость между средним и задним отделом брюшной полости.

ТАЗОВАЯ ПОЛОСТЬ (cavum pelvis). Стенки тазовой полости образованы костями тазового пояса, крестцовой костью, первыми хвостовыми позвонками, крестцово-седалищными связками и мышцами. Внутри тазовая полость выстлана подвздошной и тазовой фасциями – fascia iliaca et fascia pelvis). Каудальная граница тазовой полости проходит на уровне 4-го (у собаки), 2-го (у свиньи) и 3-го хвостовых (у травоядных) позвонков.

РОТОГЛОТКА или головная кишка: ротовая полость, глотка. Органы ротовой полости: губы, щеки, десны, зубы, язык, твердое и мягкое небо, миндалины, слюнные железы. Глотка. Видовые особенности органов ротовой полости и глотки.

ПОЛОСТЬ РТА, ГУБЫ, ЩЕКИ, ДЕСНЫ.

Ротовая полость (cavum oris, s. cavitas oris-лат.), или рот (or-лат., stoma -греч.) сформирована верхними и нижними челюстными, резцовыми, небными и крыловидными костями, которые служат ее твердым остовом. Мягким остовом рта являются кожа, мышцы и слизистая оболочка.

Ротовая полость включает в себя преддверие рта и собственно ротовую полость. Преддверие рта – vestibulum oris – это щелевидное пространство между губами и щеками с одной стороны (снаружи), зубами и деснами с другой (изнутри). Выделяют его две части: загубное преддверие располагающееся за губами до углов рта и защечное преддверие, которое простирается от углов рта до последнего зуба. Собственно ротовая полость – cavum oris proprium – это внутренний (зазубный) участок рта, где лежит язык. Эта полость располагается в пространстве ограниченном спереди резцовыми зубами и их деснами (внутренняя язычная поверхность), аборально - мягким небом (небной занавеской), с боков (слева и справа) - коренными зубами и их деснами (внутренняя язычная поверхность). Дорсально ротовая полость ограничена твердым небом (это крыша полости) и вентрально - дном собственно ротовой полости (мышцами межчелюстного пространства, языком и подъязычными железами). Сбоку от языка и под его верхушкой (кончиком) имеется щелевидное пространство – боковой подъязычный рецессус – recessus sublingualis lateralis.

Вход в ротовую полость называется ротовой щелью – rima oris. Она локализуется между верхней и нижней губами. А сзади, между краем мягкого неба и корнем языка залегает выход из ротовой полости, или вход в глотку – зев – isthmus faucium. s. fauces.

Губы (labia) – представляют собой кожно-мышечные складки, обрамляющие ротовую щель (вход в ротовую полость). Они обеспечивают закрывание входа в полость рта, участвуют в приеме воды (кроме собак), участвуют в приеме твердого корма (только у лошадей, овец и коз), а также служат органами осязания захватываемого корма. Кроме покровных волос, кожа губ имеет длинные и грубые чувствительные волосы – pilli tactilis, которые более выражены на верхней губе. По краю губ кожа становится безволосой и переходит в их слизистую оболочку. В основе губ залегает круговой мускул рта, в который вплетаются пучки мимических мышц: клыковых, скуловых, резцовых, подниматели и опускатели губ. Кожа и слизистая оболочка губ плотно срастаются с их мышечной основой. Выделяют верхнюю – labium superius и нижнюю – labium inferius губы. В месте соединения слизистой оболочки губ и слизистой оболочки десен формируются верхняя и нижняя складки – уздечки – frenulum верхней и нижней губы. На латеральной поверхности головы края губ – margo labiales соединяются между собой, формируя правую и левую спайки губ – commissura labiales. Место соединения обеих губ еще называют углом рта – angulus oris, который переходит в боковые его стенки (щеки). В толще губ под слизистой оболочкой (особенно у углов рта) «гроздями» расположены губные железы – gl. labiales, которые наиболее выражены у травоядных животных.

Кровоснабжение губ - ветви a. facialis.

Иннервация губ - двигательные ветви седьмой пары (n. facialis), чувствительные ветви пятой пары (n.maxillaris, n. mandibularis).

Видовые особенности губ:

У собак губы

малоподвижные, длинные, тонкие, образуют

ротовую щель значительной величины,

которая аборально (с обеих сторон)

достигает 3-4 коренного зуба (рис. 4). Угол

рта у собак

сильно свисает вентрально, что даёт

возможность очень широко открыть рот.

собак губы

малоподвижные, длинные, тонкие, образуют

ротовую щель значительной величины,

которая аборально (с обеих сторон)

достигает 3-4 коренного зуба (рис. 4). Угол

рта у собак

сильно свисает вентрально, что даёт

возможность очень широко открыть рот.

Рисунок 4 – Лицевой отдел головы собаки.

1 – нос; 2 – верхняя губа; 3 – фильтр; 4 – резцовые зубы.

У угла на нижней губе ее край зубчатый. Слизистая оболочка губ пигментирована большей частью в черный цвет, а губные железы развиты слабо. Верхняя губа (2) имеет кожу, покрытую волосами, сагиттально разделена продольной бороздой – фильтром – philtrum (3), продолжающейся в безволосое носовое (только верхушка лишена волос) зеркало (1).

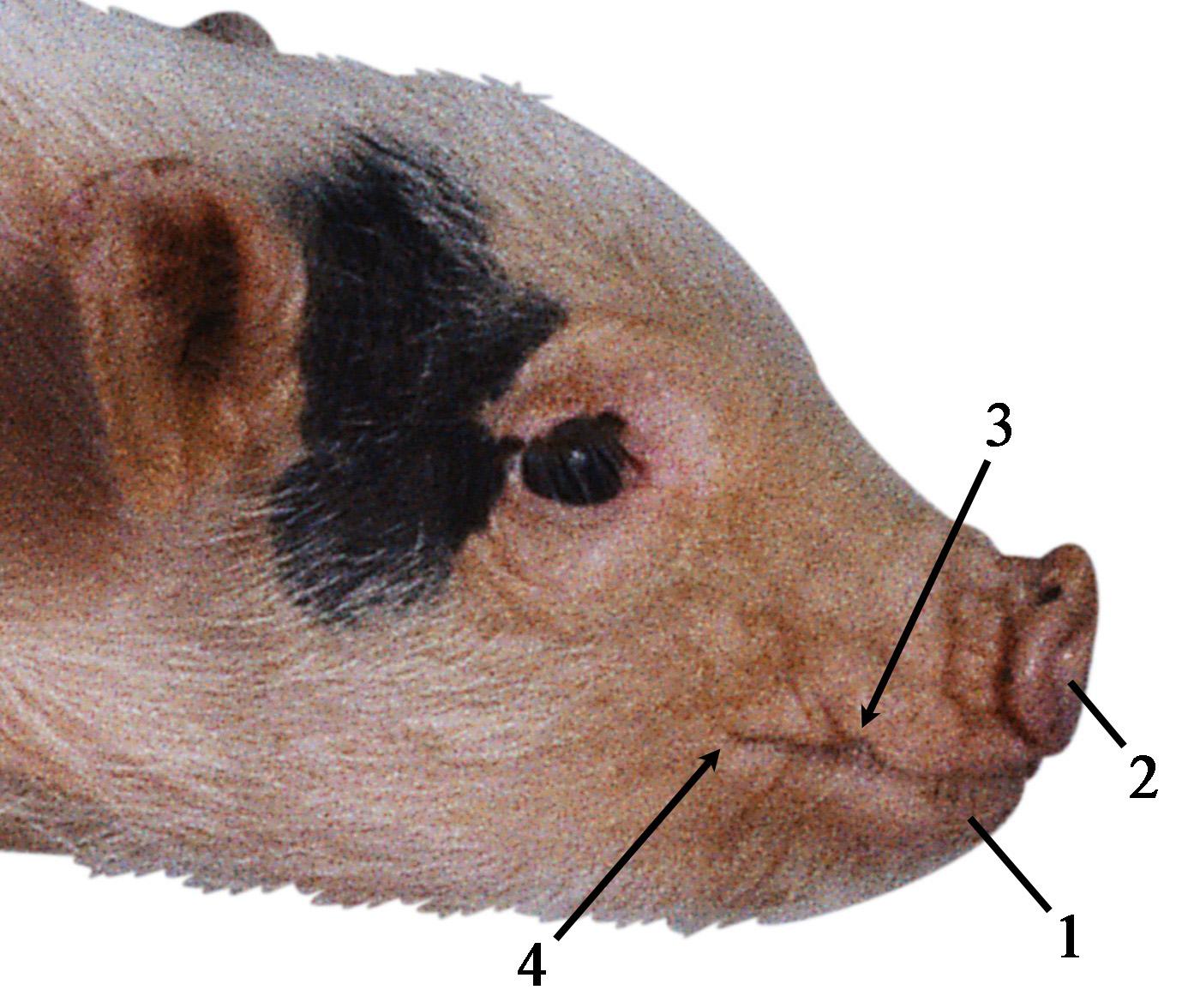

У свиней губы с редкими волосами, малоподвижные (рис. 5). Рострально нижняя губа заострена (1). Свиньи имеют значительной величины ротовую щель: губы возле клыков не смыкаются.

Рисунок 5 – Лицевой отдел головы свиньи.

1 – нижняя губа; 2 – хоботковое зеркальце; 3 – вырезка для клыка; 4 – угол рта.

Верхняя губа и передняя часть носа свиней образуют хоботковое зеркальце – planum rostrale (2) или же хоботок – rostrum. Кожа рыльца безволосая, утолщенная. Под кожей хоботка располагается хоботковая кость – os rostrale. Над клыками на верхней губе находится вырез (3). Угол рта (4) находится на уровне 3-4 коренного зуба. У всеядных губные железы слабо выражены.

У крупного рогатого скота губы сравнительно короткие, малоподвижные и толстые (рис. 6). Края губ заострены и имеют бородавкообразные утолщения с множеством нервных окончаний. Верхняя губа (2) прилежит к носовым отверстиям и фиксируется к резцовой кости.

Р исунок

6 – Лицевой

отдел головы крупного рогатого скота.

исунок

6 – Лицевой

отдел головы крупного рогатого скота.

1 – нижняя губа; 2 – верхняя губа; 3 – носогубное зеркальце.

На верхней губе кожа над губным краем и между ноздрями (на передней части носа) не имеет волос и формирует носогубное зеркальце – planum nasolabiale (3), покрытое ороговевающим эпителием. Зеркало пигментировано в жёлтый или чёрный цвет. На нем отчетливо заметны отверстия выводных протоков залегающих здесь же серозных желез. Эти железы вырабатывают серозный секрет, который увлажняет зеркальце. У здоровых животных носогубное зеркало всегда влажное и холодное. Из-за большого количества на коже носогубного зеркала бороздок, она принимает зернистый вид. Нижняя губа закрепляется на резцовой части нижнечелюстной кости. Углы рта не доходят до коренных зубов. Губы снаружи покрыты кожей, со сравнительно толстыми и длинными осязательными волосами. Поверхность губ со стороны ротовой полости покрыта слизистой оболочкой, включающей в себя многослойный плоский эпителий. В пространстве между кожей и слизистой оболочкой заключены мышцы и железы. Как правило, слизистая оболочка губ у крупного рогатого скота бледно-розового цвета с пигментированными в черный или коричневый цвет участками.

Губные железы находятся в подслизистом слое углов губ. Они открываются множественными отверстиями в преддверие ротовой полости. В преддверии рта на слизистой оболочке верхней губы располагаются конусовидные сосочки – papillae соnicae.

У мелких жвачных губы длинные и очень подвижные. Верхняя губа лишена носогубного зеркала, но прорезана посредине слабой бороздой фильтром – philtrum.

У лошадей губы толстые, мягкие, подвижные довольно длинные и очень чувствительные (рис. 7). Они имеют длинные и грубые осязательные волосы. У углов рта под слизистой оболочкой залегают губные железы.

Рисунок 7 – лицевой отдел головы лошади.

1 – верхняя губа; 2 – нижняя губа; 3 – подбородок; 4 – ноздри.

Углы рта не достигают коренных зубов. Нижняя губа продолжается в четко выраженный подбородок – mentum (3), отделенный от нее поперечной бороздой с многочисленными осязательными волосами.

В толще подбородка располагается подбородочная мышца – m. mentalis и жировая ткань.

Щеки (buccaе) – это кожно-мышечные складки, соединяющие верхнюю и нижнюю челюсти и образующие боковые мягкие стенки ротовой полости. Щеки, десны и коренные зубы участвуют, в формировании защечного преддверия – vestibulum buccales, входящего в состав преддверия ротовой полости. Щеки прикрывают снаружи ротовую полость, не допускают выпадения изо рта частиц пережевываемого корма. Мышцы щек направляют пищу на жевательные поверхности зубов. Кроме удержания корма, щеки способствуют выдавливанию секрета слюнных желез. Каждая (левая и правая) щека располагается от угла рта до крыловиднонижнечелюстной складки слизистой оболочки – plica pterygomandibularis, опускающейся с верхней челюсти на нижнюю каудальнее коренных зубов. В основе складки залегает крыловиднонижнечелюстная связка – lig. pterygomandibularis. Наружным слоем щеки является кожа, а внутренним (со стороны преддверия рта) – слизистая оболочка. Между ними залегает основа щеки - щечная мышца – m. buccinator. В состав щеки, кроме щечной мышцы, также входят наружная щечная и скуловая мышцы, подкожная мышца губ, опускатель угла губ и носогубной подниматель. В задней части щеки щечная мышца прикрыта мощной большой жевательной мышцей – m. masseter. На коже щек среди покровных волос встречаются чувствительные волосы. Слизистая оболочка щек выстлана многослойным плоским эпителием, продолжается на челюсти, где переходит в десны. Слизистая оболочка щек на уровне 3-4 или 5-го верхних коренных зубов имеет небольшой сосок околоушной слюнной железы – papilla parotidea, в котором открывается проток околоушной слюнной железы. Кроме этого, в слизистой оболочке щек открываются рядами протоки мелких щечных слюнных желез – gl. buccales. Щечные железы разделяются на дорсальные и вентральные – gl. buccales dorsales et ventrales (рис.16-1,2). Первые из них лежат вдоль верхних коренных зубов от угла рта до челюстного бугра. Вентральные щечные железы распологаются вдоль нижних коренных зубов от угла рта до переднего края большой жевательной мышцы.

Кровоснабжение щек – ветви a. facialis.

Иннервация щек – двигательные ветви седьмой пары (n. facialis), чувствительные ветви пятой пары (n. buccinatorius).