- •Лабораторный практикум

- •Краткая теория.

- •1. 1. Общие сведенья об атомах и атомных ядрах.

- •1.2. Явление радиоактивности. Виды радиоактивных

- •2.1. Природный радиационный фон и искусственные

- •Естественные радиоактивные элементы.

- •Cхемы радиоактивного распада ядер урана и тория

- •Искусственные источники радиации

- •Добыча полезных ископаемых.

- •Профессиональное облучение.

- •Тепловые электростанции

- •Искусственные радионуклиды.

- •Удобрения и строительные материалы.

- •Другие источники облучения.

- •3.1. Общая характеристика взаимодействия радиоактивных излучений с веществом.

- •3. 2. Основные дозиметрические понятия и величины Доза излучения

- •Мощности дозы излучения.

- •3.3. Основной закон радиоактивного распада. Период полураспада.

- •3.4. Активность и единицы ее измерения. Удельная, объемная и поверхностная активность.

- •4.1. Детекторы и их типы. Основные принципы детектирования ионизирующих излучений.

- •Назначение и классификация приборов радиационного контроля.

- •Экспериментальная часть.

- •Расчетная часть.

- •Результаты работы.

- •2.Включение и режимы работы

- •Результаты работы.

- •Вопросы для самоконтроля (ответы см. Пунктах 2.1;3.2).

- •Упражнение 3. Тема: Природный радиационный фон и методы его измерения.

- •Определение годовой эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметром рксб - 104.

- •Измерения. Таблица измеренных величин.

- •Расчетная часть.

- •Результаты работы.

- •Вопросы для самоконтроля (ответы см. Пунктах 2.1;3.2).

- •Упражнение 4. Тема: Основы радиометрии бета-излучения.

- •Измерение удельной активности радионуклида цезий-137. Измерение. Таблица измеренных величин.

- •Расчетная часть.

- •Результаты работы.

- •Вопросы для самоконтроля (ответы см. Пунктах 1.2;3.1;3.3;3.4;4.1).

- •Упражнение 5. Основные методы и средства обнаружения и регистрации ионизирующих излучений.

- •Приборы и принадлежности.

- •Измерения

- •2.2.4. Выводы

- •Вопросы для самоконтроля (ответы см. Пунктах 1.1;1.2;3.1;4.1).

- •Упражнение 6.

- •3.Результаты работы.

- •4.1. Выводы

- •Вопросы для самоконтроля (ответы см. Пунктах 1.2;3.1;3.3;3.4;4.1).

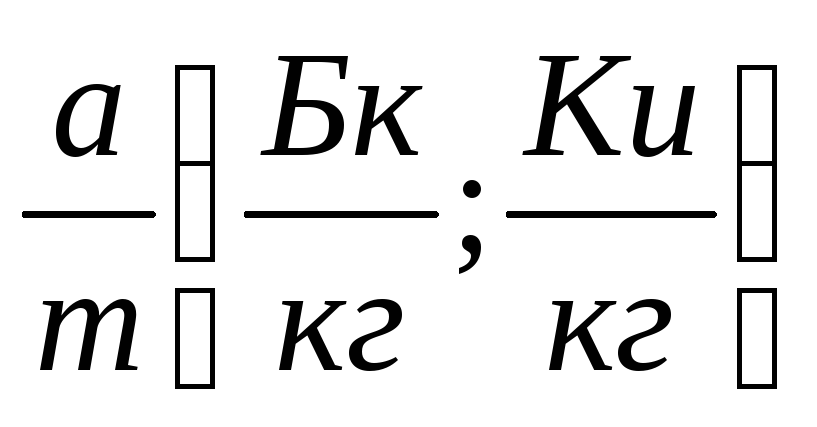

3.4. Активность и единицы ее измерения. Удельная, объемная и поверхностная активность.

Активность характеризует интенсивность распада радиоактивного препарата и измеряется количеством распадающихся за одну секунду ядер в данном образце. Чем больше радиоактивных превращений происходит за одну секунду в образце, тем выше его активность и тем более интенсивное излучение он создает. Поэтому содержание радионуклида в образце, а также уровень его загрязнения радионуклидами удобно измерять не единицами массы, а активностью.

Так, например, если

взять Nатомов

какого-либо радиоактивного изотопа,

характеризующегося постоянной распада![]() ,

то за время 1 с будет распадаться

,

то за время 1 с будет распадаться![]() .N, называемая активностью

характеризует интенсивность излуче5ния,

создаваемого данным образцом.

.N, называемая активностью

характеризует интенсивность излуче5ния,

создаваемого данным образцом.

Т.к. N

=

![]() ,

,

где

![]() -

масса образца,

-

масса образца,

![]() -

молярная масса радионуклида,

-

молярная масса радионуклида,

![]() -

число Авогадро, то

-

число Авогадро, то

![]() (5)

(5)

Из выражения 5 следует, что активность образца тем выше, чем больше его масса.

С другой стороны,

активность может быть определена по

формуле:

![]() ,

(6)

,

(6)

которая указывает, что активность не только зависит от массы изотопа, но и от его периода полураспада Т. Поэтому при равном количестве атомов радиоактивного изотопа в образцах самое интенсивное излучение будет создавать образец более коротким периодам полураспада.

Международной

единицей активностью является 1 Беккерель

(1 Бк= 1![]() ).

Внесистемной единицей измерения

активности является 1 кюри (1Ки= 3,7.1010Бк), что

соответствует активности 1г радия

– 226.

).

Внесистемной единицей измерения

активности является 1 кюри (1Ки= 3,7.1010Бк), что

соответствует активности 1г радия

– 226.

Так как в результате распада число атомов N0радионуклида уменьшается в соответствии с основным законом радиоактивного распада, то и активность образца также уменьшается со временем по этому закону:

![]() ,

(7)

,

(7)

где а0 – начальная активность,а - активность через время наблюденияt.

Если время наблюдения tсравнимо по порядку величины с периодом полураспадаТ,то можно использовать выражение:

![]() , (8)

, (8)

где к=t/T- число периодов полураспада.

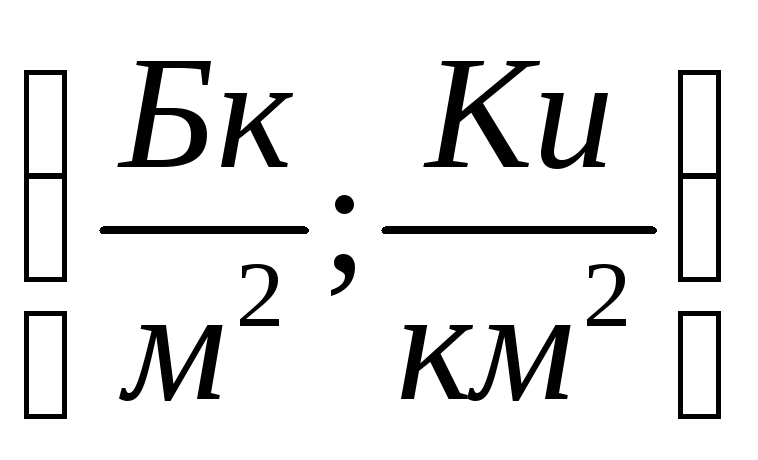

Для характеристики степени загрязнения радионуклидами каких-либо объектов используются следующие величины:

Удельная активность (Аm) – активность 1кгтвердых или сыпучих образцов.Аm =

Объемная активность ( Аv) – активность 1л или 1м3жидких или газообразных образцов.

![]()

![]() .

.

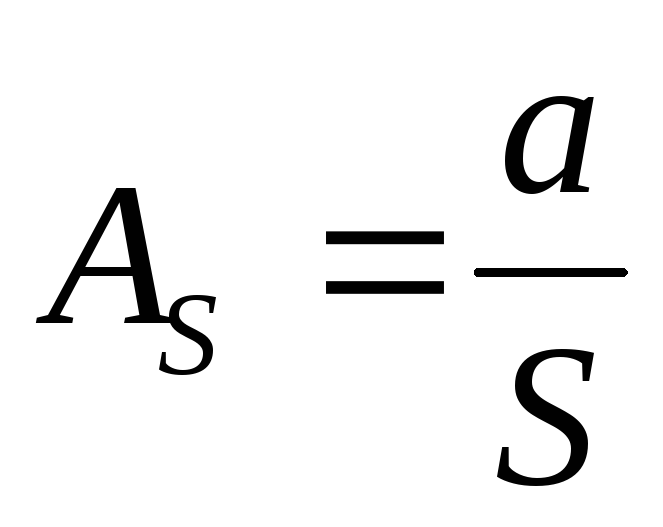

Поверхностная активность (

)

– активность единицы площади поверхности.

)

– активность единицы площади поверхности.

.

.

4.1. Детекторы и их типы. Основные принципы детектирования ионизирующих излучений.

Радиоактивные излучения не воспринимаются органами чувств живых оргнизмов и могут быть обнаружены (детектированы) при помощи приборов, работа которых основана на физико-химических эффектах, возникающих при взаимодействии излучений с веществом.

Детектор, или датчик - является главным конструктивным элементом любых приборов, применяющихся для обнаружения и измерения радиоактивных излучений.

Принцип работы любого детектора определяется характером эффектов, вызываемых взаимодействием излучения с веществом детектора. Как известно, прохождение ионизирующих излучений через вещество сопровождается потерей их энергии. Детектор преобразует эту энергию в электрический сигнал или специфический химический продукт.

В зависимости от типа рабочего вещества, заполняющего пространство внутри детектора, все детекторы можно подразделить на газовые, сцинцилляционные химические и фотографические.

Наиболее широкое применение в дозиметрической аппаратуре получили газовые детекторы благодаря их высокой надежности, простоты изготовления и малых габаритов.

Сцинцилляционный, химический и фотографический методы детектирования ионизирующих излучений применяются, как правило, в специальных случаях.

Чем выше интенсивность излучения, тем большую энергию поглощает детектор и тем значительнее степень ионизации вещества детектора. Наиболее точными детекторами являются такие, в которых существует линейная зависимость между поглощенной энергией излучения и формирующимся сигналом или количественным выходом продукта.

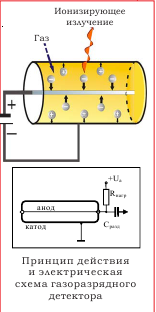

Газовые детекторы

Г азовые

детекторы основаны на ионизации газа

под действием ионизирующих излучений,

к ним относятся ионизационные камеры

и газоразрядные счетчики. В ионизационной

камере электроны и положительно

заряженные ионы, возникающие под

действием излучения, перемещаются к

электродам под влиянием электрического

поля, существующего в камере, и создают

электрический ток во

внешней цепи ( рис.5). Величина тока

зависит от степени ионизации воздуха,

которая в свою очередь определяется

видом и мощностью источника излучения.

Зависимость

азовые

детекторы основаны на ионизации газа

под действием ионизирующих излучений,

к ним относятся ионизационные камеры

и газоразрядные счетчики. В ионизационной

камере электроны и положительно

заряженные ионы, возникающие под

действием излучения, перемещаются к

электродам под влиянием электрического

поля, существующего в камере, и создают

электрический ток во

внешней цепи ( рис.5). Величина тока

зависит от степени ионизации воздуха,

которая в свою очередь определяется

видом и мощностью источника излучения.

Зависимость

Рис. 5

тока ионизации от напряжения на электродах определяется вольтамперной характеристикой ионизационной камеры (рис. 6).

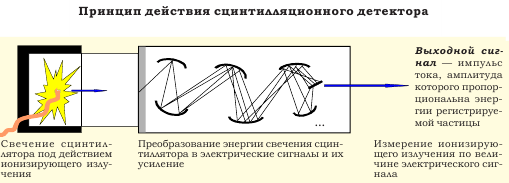

Сцинцилляционные детекторы.

Сцинцилляционный счетчик состоит из сцинциллятора - вещества, способного испускать видимое излучение под действием заряженных частиц, и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), в котором энергия возникающих световых вспышек (сцинтилляций) преобразуется путам фотоэффекта в импульсы электрического тока (рис.6).

Рис. 6

В

качестве сцинцилляторов используются

неорганические кристаллы, органические

пластмассы в жидкости, чистые инертные

газы (гелий, аргон, криптон) и их смеси.

В дозиметрической аппаратуре применяются

в основном твердые органические

сцинцилляторы. Сцинцилляционные счетчики

являются наиболее точными детекторами

ионизирующих излучений из всех

перечисленных выше. Они позволяют

регистрировать все виды излучений,

измерять энергии исследуемых частиц

или квантов, имеют высокую разрешающую

способность и высокую эффективность

регистрации

![]() -излучения.

-излучения.

Химические детекторы

Принцип действия химических детекторов основан на количественном измерении продуктов химических реакций, протекающих под действием ионизирующих излучений. Химические детекторы подразделяются на жидкостные с использованием водных растворов и жидкостные с использованием хлорзамеценных углеводородов.

Первый тип химических детекторов основан на специфических реакциях, происходящих между растворенными в воде веществами и продуктами радиолиэа воды, образующимися под действием ионизирующих излучений.

Радиолиз - разложение молекулы воды на свободные радикалы и продукты их рекомбинации

В чем сущность процесса радиолиза? Под действием ионизирующих излучений от молекул воды отрывается электрон и образуется положительный ион:

![]() .

.

Освободившийся электрон захватывается нейтральной молекулой воды и образуется отрицательный ион:

![]() .

.

Образовавшиеся ионы воды неустойчивы и самопроизвольно распадаются:

![]() ;

;

![]() .

.

Образовавшиеся

свободные радикалы

![]() и О

и О![]() не несут электрического заряда, но

имеет ненасыщенные химические валентности

и поэтому обладают высокой реакционной

способностью. Радикал ОН0

имеет окислительные свойства, а радикал

Н0

- восстановительные. Чем больше плотность

ионизации, тем выше концентрация

радикалов.

не несут электрического заряда, но

имеет ненасыщенные химические валентности

и поэтому обладают высокой реакционной

способностью. Радикал ОН0

имеет окислительные свойства, а радикал

Н0

- восстановительные. Чем больше плотность

ионизации, тем выше концентрация

радикалов.

Они вступают в реакции с растворенным веществом детектора и дают продукты, количественная оценка которых позволяет судить о дозе поглощенной энергии.

Фотографические детекторы

Фотографические детекторы основаны на свойстве ионизирующих излучений воздействовать на чувствительный слой фотоматериалов аналогично видимому свету. Для детектирования обычно применяют рентгеновские пленки, представляющие собой чувствительную к ионизирующему излучению эмульсию, нанесенную с одной или двух сторон на целлулоидную подложку. Облученная и обработанная в фотолаборатории пленка имеет определенную оптическую плотность почернения по величине которой определяется поглощенная доза. Плотность почернения может быть измерена с помощью фотометра.

Основным недостатком фотографических детекторов служит зависимость степени почернения эмульсии от энергии фотонов. Этот метод можно уверенно применять лишь при энергии квантов более 200 кэВ при условии использования комбинированных фильтров.

К

числу достоинств фотографических

детекторов следует отнести возможность

массового применения для индивидуального

контроля доз, документальность регистрации

полученной дозы, возможностью совместной

и раздельной регистрации дозы от

![]() -

и

-

и

![]() - излучений, невосприимчивость к

резкому изменению температур.

- излучений, невосприимчивость к

резкому изменению температур.

Недостатками фотографических детекторов являются малая чувствительность пленок, низкая точность, зависимость показаний от условий обработки пленки и громоздкость такой обработки, невозможность повторного использования облученных пленок.