- •Часть VI. Биологические концепции

- •15. Особенности биологического уровня организации материи

- •15.1. Отличие живой природы от неживой

- •15.2. Структурные уровни организации живой природы. Основы классификации живых организмов

- •15.3. Клеточное строение

- •15.4. Метаболизм. Ферменты. Фотосинтез. Энергетика живого

- •16. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. Экосистемы

- •16.1. Эволюционное учение. Концепция коэволюции

- •16.2. Генетика и эволюция. Молекулярные механизмы наследственности и изменчивости

- •16.3. Возникновение жизни на Земле. Происхождение человека разумного

- •16.4. Экосистемы. Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы

- •Часть I. Наука как часть культуры.

- •Часть II. Пространство и время. Эволюция

- •Часть III. Развитие физических концепций.

- •Часть IV. Развитие физических концепций.

- •Часть V. Химические системы……………………... 180

- •Часть VI. Биологические концепции…………. 209

- •Евтюхов Константин Николаевич концепции современного естествознания

- •241037, Г. Брянск, просп. Станке Димитрова, 3, тел./факс (4832) 74-60-08

- •241050, Г. Брянск, ул. Горького, 30, тел. (4832) 74-09-43, 66-09-18

15.4. Метаболизм. Ферменты. Фотосинтез. Энергетика живого

организма

В организме протекает множество разнообразных химических (биохимических) реакций: расщепление сложных веществ (катаболизм), в том числе – для получения энергии, и синтез новых веществ, необходимых организму (анаболизм). Совокупность этих реакций – обмен веществ или метаболизм. Катаболические реакции обычно сопровождаются выделением энергии, анаболические требуют затрат энергии.

Обычно органические вещества реагируют очень медленно, поэтому фактически все биохимические реакции протекают под действием катализаторов. В живых организмах их называют ферментами или энзимами. Ферменты селективны, то есть ускоряют только одну или несколько сходных реакций, и очень эффективны (увеличивают скорости реакций в десятки и сотни миллионов раз). Как правило, ферменты – это сложные белки со сложной пространственной структурой. Они вырабатываются в самом организме. Информация об их строении хранится в наследственном генетическом аппарате. В большинстве случаев выполняется принцип: один ген – один фермент – одна реакция.

Именно ферментная система определяет своеобразие того или иного вида или отдельного организма, то есть является истинным «портретом» существа. Ферменты биологически активны в узком диапазоне условий (температуры, химического состава окружающей среды и тому подобного). Поэтому в живых организмах, особенно – в высших, существует и постоянно функционирует сложная система поддержания гомеостаза, то есть постоянства условий.

Вещество, на которое действует фермент, называется субстратом, от его названия происходит и название фермента (часто – с помощью окончания –аза). Например, сахарозу расщепляет сахараза, липиды (жиры) – липаза, но белки (полипептиды) расщепляет пепсин.

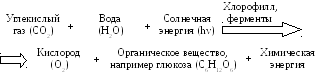

Важнейшим для жизни на Земле является процесс фотосинтеза - синтеза органических веществ из неорганических в зеленых растениях при поглощении энергии солнечного излучения и участии хлорофилла. При фотосинтезе возникновение новых веществ сопровождается консервацией солнечной энергии в виде энергии химических связей. Упрощенная схема фотосинтеза такова (hν – энергия фотона, где h – постоянная Планка, ν – частота света):

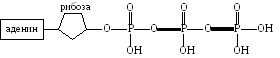

Непосредственным источником энергии для движения, нагрева, химических реакций в клетке является АТФ – аденозинтрифосфорная кислота, состоящая из азотистого основания аденина, углевода рибозы с пятизвенным кольцом и трех остатков фосфорной кислоты:

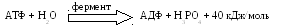

Энергия заключена в двух макроэргических связях между остатками фосфорной кислоты, показанных на рисунке жирными линиями. Энергия высвобождается в реакции превращения АТФ в аденозиндифосфорную кислоту (АДФ) при отщеплении одного из остатков фосфорной кислоты:

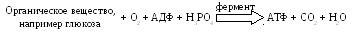

Д ля

создания запаса АТФ она постоянно

синтезируется в митохондриях клеток в

процессе дыхания за счет материала и

энергии органических соединений:

ля

создания запаса АТФ она постоянно

синтезируется в митохондриях клеток в

процессе дыхания за счет материала и

энергии органических соединений:

16. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. Экосистемы

16.1. Эволюционное учение. Концепция коэволюции

Как сказано в подразделе 2.6, предпосылки эволюционного учения были созданы рядом ученых, в том числе Ж. Бюффоном (концепция ограниченного трансформизма), Ж.-Б. Ламарком (который считал, что эволюция – результат стремления живых существ к совершенству), Ж. Кювье (концепция катастрофизма), Ч. Лайелем (концепция униформизма). Основоположники современного эволюционного учения – Ч. Дарвин и А. Уоллес (англ.). Основной труд Дарвина - «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» вышел в свет в 1859 г.

Основные положения дарвинизма таковы.

1. Все особи одного вида различны, то есть имеет место изменчивость. Изменчивость бывает двух типов:

- «определенная изменчивость», то есть одинаковое изменение группы особей данного вида под действием одинаковых условий, не передающееся по наследству (по современной терминологии – «адаптационная изменчивость»);

- «неопределенная изменчивость» (по-современному – мутации) – случайные, хаотические изменения отдельных особей, передающиеся по наследству.

2. Каждый вид способен к неограниченному размножению, но этому препятствует ограниченность жизненных ресурсов, вынуждающая особи вести борьбу за существование. Различают борьбу внутривидовую и межвидовую, причем внутривидовая борьба может быть более ожесточенной, чем межвидовая.

3. В борьбе за существование преимущество получают те особи, индивидуальные особенности которых лучше соответствуют сложившимся условиям жизни. Их признаки передадутся по наследству и будут закреплены в потомстве. Это и называется естественным отбором.

4. В результате естественного отбора в изолированно проживающей группе особей (популяции) определенного вида накапливаются отличия от других представителей этого вида вплоть до полной генетической несовместимости, то есть до образования нового вида.

Отметим, что эволюция происходит не в результате целенаправленных изменений, а есть следствие хаотических мутаций, причем естественный отбор играет роль «сита», отсеивающего неудачные изменения и оставляющего удачные, то есть соответствующие той или иной сложившейся ситуации.

Доказательства эволюции и единства происхождения различных видов.

1. Структурное и биохимическое единство всех земных существ: все они состоят из клеток, у всех белки строятся из двадцати одинаковых аминокислот, а молекулы ДНК – из четырех одинаковых нуклеотидов (в молекулах РНК один из них заменяется на еще один нуклеотид).

2. Морфологическое: сходство строения органов у представителей различных видов (например, сходство строения передних и задних конечностей у многих млекопитающих) указывает на единство их происхождения.

3. Эмбриологическое, выраженное в биогенетическом законе Э. Геккеля: зародыши высших животных в своем развитии повторяют историю возникновения своего вида. Этими вопросами занимается эволюционная эмбриология, основоположниками которой были А.О. Ковалевский и И.И. Мечников.

4. Палеонтологические: ископаемые останки животных и растений демонстрируют историю развития жизни на Земле. Этими доказательствами занимается эволюционная палеонтология, одним из создателей которой был В.О. Ковалевский.

Современным дополнением к эволюционному учению является концепция коэволюции («совместной или согласованной эволюции»). Этот термин имеет различные значения. Одно из них таково: взаимодействие и взаимопомощь являются наряду с борьбой (вместо борьбы?) движущим фактором эволюции. Взаимодействие может быть как внутривидовым (координация действий в стае, совместная забота о потомстве и так далее), так и межвидовым. Иными словами, наибольшие шансы на выживание имеют не только особи и виды, способные к подавлению конкурентов, но и к сотрудничеству.