fel10E060

.pdf

51

В разделе нет подробного описания построения перспектив прямых. Это связано с тем, что ход их построения аналогичен ходу получения перспективы прямой b предметной плоскости на рис. 14.7 и вытекает из наглядного изображения, приводимого для каждого конкретного случая расположения прямых.

На примере прямых a

b предметной плоскости ознакомимся с рядом свойств перспектив горизонтальных прямых.

b предметной плоскости ознакомимся с рядом свойств перспектив горизонтальных прямых.

1. Перспективы прямых, перпендикулярных картине Ï , схо- дятся (пересекаются) в её главной точке P (рис. 14.8 и 14.9): осью пучка плоскостей, проецирующих эти прямые, является проецирую-

, схо- дятся (пересекаются) в её главной точке P (рис. 14.8 и 14.9): осью пучка плоскостей, проецирующих эти прямые, является проецирую-

щая прямая f |

S |

f Ï . Она совпадает с главным лучом (S,P) и |

|||||

пересекает картину в точке P - точке схода перспектив a |

и b . |

|

|||||

|

|

|

|

à) Ï1 |

á) Ï |

P |

h |

|

P |

|

|

b |

a |

||

|

|

|

|

|

|||

|

f |

|

|

|

|

a |

|

S |

b |

|

|

|

|

|

|

|

b |

|

|

P b |

|

||

|

|

a |

P |

k |

k |

||

|

|

a |

|||||

|

P |

|

|

2 |

1 |

2 |

1 |

|

2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

S1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k |

S1 |

|

|

|

|

|

|

Рис. 14.8 |

Рис. 14.9 |

|

||

|

|

|

|

|

|||

2. Перспективы и вторичные проекции прямых, параллельных основанию картины k, также ему параллельны (рис. 14.10 и 14.11): плоскости, проецирующие эти прямые, пересекают картину Ï по прямым, параллельным основанию k (см. пример 15.1).

P |

|

|

à) Ï |

1 |

a |

á) Ï |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

P |

h |

|

|

|

|

|

|

|

||

S |

|

a |

a |

|

b |

|

a |

|

|

|

b |

||||

f |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

P |

b |

b |

|

P |

k |

P |

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

S1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 14.10 |

|

S1 |

|

Рис. 14.11 |

||

52

3. Перспективы прямых, лежащих в проецирующих плоскостях, проходящих через центр S и перпендикулярных Ï1 , в том числе прямых предметной плоскости, проходящих через точку стояния S1 (рис. 14.12 и 14.13), перпендикулярны основанию картины k. Это объясняется тем, что указанные проецирующие плоскости пересе-

кают картину Ï |

по вертикальным прямым. |

|

|

|

|||

|

|

|

à) Ï1 |

á) Ï |

h |

||

P |

|

|

|

b |

P |

||

|

|

|

|

|

|||

S |

h |

|

a |

b |

a |

||

b |

a |

b |

|

|

|

|

|

P |

P |

k |

|

k |

|||

|

a |

|

|||||

2 1 |

|

k |

2 |

1 |

P 2 |

1 |

|

S1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 14.12 |

S1 |

|

Рис. 14.13 |

|||

|

|

|

|||||

4. Перспективы горизон- |

à) |

|

á) |

|

|||

тальных прямых, пересекающих |

|

|

|||||

Ï1 |

|

|

Ï |

||||

картину под углом 45О, сходятся |

|

S,P |

|||||

в точке, расположенной на гори- |

a |

D |

P |

h |

|||

зонте h и называемой точкой |

|

||||||

дальности D (рис. 14.15): прямая |

b |

|

b |

|

|||

f Ï1 и наклонена к Ï под углом |

|

|

a |

|

|||

D P |

k k |

P |

|

||||

О |

h и |

D,P = D,P = |

|

||||

45 , поэтому D |

2 |

1 |

2 |

1 |

|||

= S1 ,P = S,P . Перспективы этих |

|||||||

f |

|

|

|

||||

прямых строят |

с |

использова- |

45 |

|

|

||

нием их картинных следов (точ- |

S1 |

|

|

|

|||

|

|

Рис. 14.15 |

|||||

ки 1 и 2) и точки дальности D. |

|

|

|||||

Л Е К Ц И Я 15

ПЕРСПЕКТИВА (продолжение)

15.1. Перспектива точки

Обычно перспектива точки определяется как точка пересечения перспектив двух прямых, как правило, прямых частного положения.

На рис. 15.1 перспектива A точки A предметной плоскости (A  A1) строится с помощью прямых частного поло-

A1) строится с помощью прямых частного поло-

жения b |

A |

b |

S1 |

(перс- |

|

пектива b |

k) |

и d |

A |

d |

k |

(перспектива d |

P): |

A =b |

d . |

||

53 |

|

|

|

|

|

A1 |

|

P |

h |

|

|

A |

|

|

b |

d |

|

|

|

|

b |

d |

||

P |

|

k |

||

|

k |

|||

|

|

|||

1 |

2 |

|

P 1 |

2 |

S1 |

|

Рис. 15.1 |

|

|

|

|

|

||

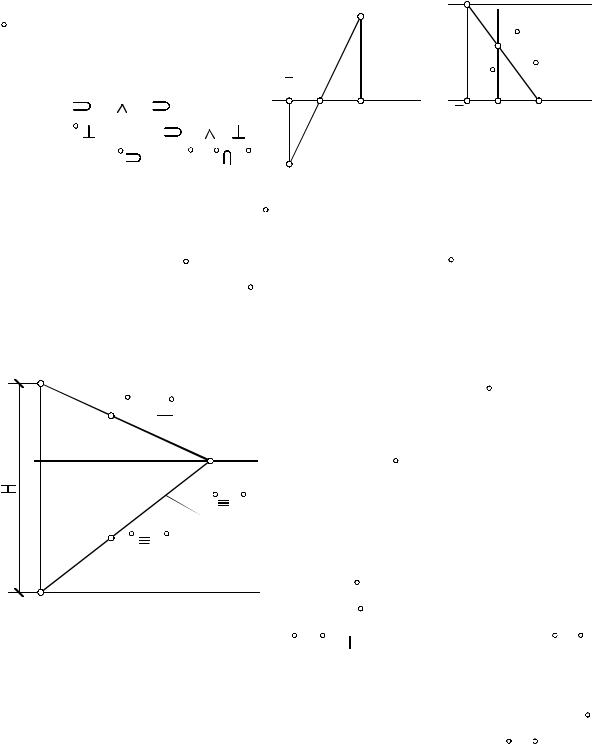

Построим перспективу A точки A (рис. 15.2), расположенной на высоте H над предметной плоскостью, по заранее построенной вторичной проекции A1 (получена как перспектива A на рис. 15.1).

Проведем через точку A1 перспективу g произвольной прямой g предметной плоскости, пересекающую горизонт h в точке схода F, а основание картины k - в точке 1. Из точки 1 отложим вертикальный

произвольной прямой g предметной плоскости, пересекающую горизонт h в точке схода F, а основание картины k - в точке 1. Из точки 1 отложим вертикальный

2 |

|

|

|

отрезок [1,2] высотой H. Отрезок [1,2] |

|

A |

a |

|

|

принадлежит |

картине Ï и проеци- |

|

|

руется на неё в натуральную |

|||

|

|

|

|

||

|

F |

|

h |

величину. Через точки 2 и F проходит |

|

|

|

|

|

перспектива a прямой a, параллель- |

|

|

g |

a |

1 |

ной g, лежащей с g в плоскости, |

|

|

|

|

перпендикулярной плоскости Ï1 , и |

||

A1 |

B |

|

|

||

|

|

удаленной от |

Ï1 на высоту H (см. |

||

|

|

|

k |

построения на рис. 14.7). Перс- |

|

1 |

|

|

пективу A точки A находим на перс- |

||

|

|

|

пективе a с помощью линии связи |

||

|

|

|

|

||

Рис. 15.2

(A 1 ,A )  k. Отрезки [1,2] и [A1 ,A ]

k. Отрезки [1,2] и [A1 ,A ]

вертикальны, заключены между горизонтальными прямыми a

g и в натуре имеют одинаковые высоты H.

g и в натуре имеют одинаковые высоты H.

Рис. 15.2 может дать другую интерпретацию: по перспективе B точки B предметной плоскости построена перспектива [A ,B ] вертикального отрезка [A,B] высотой H. Перспективой вертикальной прямой является прямая, перпендикулярная основанию картины k. Так как вертикальные отрезки параллельны картинной плоскости, то их перспективы не имеют точки схода и картинного следа. Вторичной проекцией вертикальной прямой является точка.

54

ПРИМЕР 15.1. Построить перспективы прямых a и b предметной плоскости, параллельных основанию картины k (рис. 15.3).

|

Перспектива a |

прямой a Ï1 a |

k строится по перспективе |

|||||

какой-то точки прямой a и условию a |

k. |

|

|

|

||||

à) |

A |

a |

|

á) |

|

P |

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

d |

|

|

|

|

A |

|

a |

|

b |

|

B |

|

|

B |

b |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

k |

2 P |

|

e |

d |

q |

l |

e |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

k |

||

|

1 |

q |

4 |

3 |

1 |

2 P |

4 |

3 |

|

|

S1 |

l |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 15.3 |

|

|

|

|

|

Найдем перспективу A некой точки A a, используя вспомогательные прямые d и q: d

a, используя вспомогательные прямые d и q: d A

A d

d  k (d

k (d Ï

Ï ) и q

) и q  A,S1 (см. план на рис.

A,S1 (см. план на рис.

15.3,а). Прямые d |

и q |

на рис. 15.3,б - перспектива прямых d |

и q: |

|||||

d |

1,P и q 2 |

q |

k (1 |

и 2 - картинные следы прямых d и q), |

A = |

|||

=d |

q - перспектива точки A, прямая a |

A |

a |

k - перспектива |

||||

прямой a. Аналогично с помощью точки B |

b |

и прямых e, l получена |

||||||

перспектива b |

прямой b. |

|

|

|

|

|||

15.2. Деление отрезков прямой в заданном отношении

Деление отрезков основано на теореме Фалеса: параллельные прямые делят стороны угла на пропорциональные отрезки и уже рассматривалось в других разделах. Процесс деления отрезка в перспективе заключается в построении перспектив точек, делящих отрезок в заданном отношении, и зависит от положения отрезка относительно картины. Начнем с деления отрезков, параллельных картине, построив предварительно перспективу прямой (A,B)

Ï .

Ï .

Проведем (рис. 15.4,а) вспомогательные прямые a  A

A a

a  Ï

Ï ,

,

b B b |

Ï и g |

S1 ,B1 (g |

Ï1). Точки 1=a |

Ï , 2=b Ï |

и 3=g Ï - |

|

картинные следы этих прямых. Перенесем точки 11, 21, 31 |

на ось k в |

|||||

поле перспективы в виде точек 11 , 21, 31 |

(рис. 15.4, б) |

и получим |

||||

вторичные проекции прямых a, b, g: a1 P,11 ; b1 |

P,21 ; g1 |

31 g1 k, |

||||

причем g1 |

g . Определим вторичные проекции точки B, прямой (A,B) |

|||||

и точки A: |

B1=b1 |

g1; (A1 ,B1) |

B (A1,B1) |

k |

и A1 =a1 |

(A1 ,B1 ). |

|

|

|

55 |

|

|

|

|

|

à) |

b2 |

B2 22 |

á) |

|

|

|

b |

2 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

P |

|

|

B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

h |

|

|

|

|

|

A2 |

a2 |

|

a |

1 |

A |

|

b1 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

12 |

|

|

|

|

|

|

B |

|

|

|

a1 |

|

g1 g |

1 |

||

|

g2 |

32 |

A1 |

|

||||

|

k |

|

|

|||||

x1 2 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

11 |

P |

|

31 21 |

||

|

|

B1 b1 |

|

|

||||

a1 |

|

|

Рис. 15.4 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Строим перспективы точек 1 и 2, |

||||||

|

|

21 |

||||||

|

P |

лежащих в плоскости Ï . Для этого из |

||||||

A1 |

31 |

точек 11 , 21 |

перпендикулярно к оси k |

|||||

|

g1 |

|||||||

|

|

проводим |

линии связи |

и отклады- |

||||

|

11 |

|

||||||

|

S1 |

ваем на них от точек 11 |

|

и 21 |

высоты |

|||

|

|

|

точек 1 и |

2, |

взятые |

с |

рис. 15.4,а: |

|

|

|

|

11,1 = 12,x1 2 |

и 21,2 = 22,x1 2 . |

||||

Тогда a

1

1 ,P и b

,P и b

2

2 ,P - перспективы прямых a и b; A =(A1,A )

,P - перспективы прямых a и b; A =(A1,A )

a (линия связи (A1 ,A

a (линия связи (A1 ,A )

) k) и B

k) и B =(31,B

=(31,B )

)

b - перспективы точек A и B;

b - перспективы точек A и B;

(A ,B ) - перспектива прямой (A,B).

Обращаем внимание, что прямая, параллельная картине, не имеет картинного следа и точки схода. Проходящая через такую прямую и центр проецирования S проецирующая плоскость пересекает картину по прямой, параллельной данной. Поэтому у прямой, параллельной картине, перспектива параллельна самой прямой, вторичная проекция параллельна оси картины k, а точка отрезка этой прямой делит его в отношении, в каком перспектива точки делит перспективу отрезка.

Чтобы найти перспективы C , D

, D точек C, D, делящих отрезок [A,B]

точек C, D, делящих отрезок [A,B]

k на три равные части (рис. 15.5), достаточно разделить на три равные части его перспективу [A ,B ]. Проведем, например, через точку B произвольный луч l и отложим по нему от точки B три равных отрезка произвольной длины, получив точки 1, 2, 3. Соединим прямой точки A и 3, а через точки 1 и 2 проведем прямые, параллельные прямой (A ,3) и пересекающие отрезок [A ,B ] в искомых точках C и D .

k на три равные части (рис. 15.5), достаточно разделить на три равные части его перспективу [A ,B ]. Проведем, например, через точку B произвольный луч l и отложим по нему от точки B три равных отрезка произвольной длины, получив точки 1, 2, 3. Соединим прямой точки A и 3, а через точки 1 и 2 проведем прямые, параллельные прямой (A ,3) и пересекающие отрезок [A ,B ] в искомых точках C и D .

Точка K на рис. 15.5 делит перспективу [M ,N ] вертикального отрезка [M,N]  Ï1 в соотношении 2:3. Для этого перспектива [M ,N ] разделена по теореме Фалеса на пять равных частей.

Ï1 в соотношении 2:3. Для этого перспектива [M ,N ] разделена по теореме Фалеса на пять равных частей.

56

|

|

h |

A |

C D B |

M |

|

|

t |

|

1 |

Ê |

|

|

5 |

|

2 |

4 |

|

3 |

|

|

|

|

l |

3 |

2 |

|

|

1 |

N  k

k

Рис. 15.5

Деление перспективы горизонтального отрезка, не парал- лельного картинной плоскости Ï , выполняют с помощью параллельной Ï

, выполняют с помощью параллельной Ï горизонтальной прямой. Разделим в перспективе не параллельный картине отрезок [A,B]

горизонтальной прямой. Разделим в перспективе не параллельный картине отрезок [A,B]

Ï1 на три равные части (рис. 15.6).

Ï1 на три равные части (рис. 15.6).

Проведем через один из концов отрезка [A ,B ] (точку |

B ) пря- |

||

мую l |

h (k), отложим на ней от |

точки B три равных |

отрезка |

произвольной длины и получим на l |

точки 1, 2, 3. Так как [A,B] Ï1, |

||

l B и l |

Ï1, то отрезок [A,B] и прямая l лежат в одной горизонталь- |

||

ной плоскости. Поэтому параллельные прямые, проходящие через

h |

|

F |

точки прямой l и делящие отрезок |

||

|

|

|

[A,B], в пространстве горизонтальны и |

||

l |

A |

|

имеют точку схода F на горизонте h: |

||

|

F=(3,A) |

h. Соединив F с точками 1 и 2, |

|||

|

C |

D |

получим |

перспективы параллельных |

|

|

|

делительных прямых, проходящих че- |

|||

|

|

B |

рез точки 1 и 2. Точки C =(2,F) [A ,B ] и |

||

3 |

2 |

1 |

D =(1,F) |

[A ,B ] - перспективы точек C и |

|

D соответственно, делящих отрезок |

|||||

|

Рис. 15.6 |

|

|||

|

|

[A,B] на три равные части. |

|||

|

|

|

|||

|

ПРИМЕР 15.3. Построить перспективу плоской прямоугольной |

||||

вертикальной сетки (рис. 15.7) по перспективам A , B , E (рис. 15.8) |

|||||

её узловых точек A, B, E. |

Сетка состоит из прямоугольного |

||||

A |

|

B |

|||

|

|

Ê |

контура ABCE, вертикальных отрезков, |

||

|

|

|

пересекающих сторону [E,C] в точках 1, 2, |

||

|

|

G |

3, 4, 5, и горизонтальных отрезков , , |

||

E |

1 2 3 4 |

5 C |

пересекающих сторону [B,C] в точках G и |

||

K (рис. 15.7). |

|||||

|

Рис. 15.7 |

|

|

|

|

|

|

57 |

|

|

|

|

|

|

|

Сначала построим перспективу C |

узловой точки C и получим |

||||||||

перспективу [A ,B |

,C ,E ,A ] внешнего контура сетки (рис. 15.9). |

||||||||

|

h |

Для этого определим точку F схода горизон- |

|||||||

|

тальных параллельных прямых, проходящих |

||||||||

A |

|

через отрезки [E,C], , |

и [A,B]: F=(A ,B |

) |

h. |

||||

|

Перспектива C =(F,E ) |

(B ,C ), где (B ,C ) - |

|||||||

B |

|||||||||

|

|

перпендикуляр к горизонту h, проведенный |

|||||||

E |

|

из точки B |

([B,C] |

Ï1 |

[B ,C ] |

|

h(k)). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

F |

|

|

|

F |

|

|

h |

|

Рис. 15.8 |

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|

|

Отрезок [B,C] |

Ï1 |

и перспек- |

|

|

|

|

Ê |

B |

|

|

E |

|

|

|

|||||

тивы точек G и K делят перспек- |

|

|

|

|

|

|

|||

тиву [B ,C ] в том же отношении, в |

|

|

|

|

G |

Ê |

|

||

каком точки G и K делят отрезок |

l |

|

|

|

G |

|

|

||

[B,C]. Поэтому точки G |

и K най- |

|

|

|

|

|

|||

1 |

2 3 4 |

5 |

C |

|

|

||||

дем по правилу деления верти- |

E |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

кальных отрезков: |

из точки C |

|

|

Рис. 15.9 |

|

|

|||

проведем луч, отложим на нем от |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

C взятые с рис. 15.7 отрезки [C ,G], |

|

|

|

|

|

|

|

||

[G,K], [K,B], где C ,G = C,G , сое- |

|

|

|

|

|

|

|

||

диним точки B и B |

и т. д. (см. рис. 15.5 и пояснения к нему). Перс- |

||||||||

пективы отрезков |

и |

расположены |

на |

прямых |

(F,G ) и |

(F,K |

) |

||

соответственно. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для построения перспектив вертикальных отрезков выполним перспективное деление точками 1, 2, 3, 4, 5 горизонтального отрезка [E,C], не параллельного картине (см. рис. 15.6). Проведем из C луч l

h, отложим на нем отрезок [E,C

h, отложим на нем отрезок [E,C ], равный отрезку [E,C] с рис. 15.7, и перенесем с него на отрезок [E,C ] точки 1, 2, 3, 4, 5. Затем найдем

], равный отрезку [E,C] с рис. 15.7, и перенесем с него на отрезок [E,C ] точки 1, 2, 3, 4, 5. Затем найдем

точку F =(E,E )

=(E,E )

h схода перспектив (F

h схода перспектив (F ,5), (F

,5), (F ,4), (F

,4), (F ,3), (F

,3), (F ,2), (F

,2), (F ,1)

,1)

параллельных прямых, делящих перспективу [E ,C ] отрезка [E,C] в нужном отношении. Через полученные точки деления перпендикулярно к горизонту h проходят перспективы вертикальных отрезков сетки.

58

15.3. Перспектива кривой линии

При построении перспективы кривой линии (фигуры) нужно взять на ней определенное количество точек и построить их перспективы. Соединив перспективы точек в той же последовательности, в какой точки выбраны на заданной линии (фигуре), получим перспективу кривой (фигуры).

Договоримся, что в дальнейшем в обозначениях перспектив точек и других образов, а также в обозначениях их вторичных

проекций индекс “ “ может отсутствовать, например, A,1 и |

- перс- |

|

пективы точек A, 1 и , A1 - вторичная проекция точки A, |

a и |

- |

перспективы прямых a и . |

|

|

Построим перспективу кривой, принадлежащей предметной плоскости, применяя способ перспективной сетки (рис. 15.10 и 15.11).

|

t |

|

|

|

|

На плане (рис. 15.10) были за- |

|||

|

|

|

|

даны кривая g, основание картины k, |

|||||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

проекция точки зрения S1, а в поле |

||||

|

|

|

l |

|

перспективы (рис. 15.11) - горизонт |

||||

|

|

|

5 |

h, главная точка P и основание k. |

|||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

h |

|

S,P |

|

|

4 |

|

|

6 |

|

P |

|

D |

|

|

|

|

|

|

g |

|

t |

||

|

|

3 |

|

|

|

|

l |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

2 |

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

1 |

10 |

|

|

|

4 |

5 |

|

k |

|

|

P |

8 |

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|||

9 |

a |

b 12 c11 d |

e f D |

|

7 |

|

|||

|

2 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

g |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

P |

k |

Рис. 15.10 |

S1 |

|

9 |

a |

b 12 c11 |

d 8 e |

f |

||

|

|

|

Рис. 15.11 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|||||

|

Нанесем на кривую в плане сетку квадратов, которые образуют |

||||||||

прямые, перпендикулярные (a, b, c, |

...) |

и параллельные ( , |

, , ...) |

||||||

основанию картины k. Размер квадрата сетки зависит от величины и формы кривой g.

Построим сетку квадратов в перспективе, состоящую из перспектив прямых a, b, c, ... и  ,

,  ,

,  , ... . Примем, что точки

, ... . Примем, что точки

59

пересечения основания k с прямыми a, b, c, ... условно имеют такие же обозначения a, b, c, ... . Перспективы прямых, перпендикулярных k, проходят через главную точку P и перенесенные с плана на ось k в перспективе точки a, b, c, ... . Перспективы прямых, параллельных k, сами параллельны k и проходят через соответствующие точки пересечения перспектив прямых a, b, c, ... с перспективой l диагонали l - прямой, наклоненной к k под углом 45О (рис. 15.10). Перспективу l определяют точка a на основании k и точка дальности D (рис. 15.11). Диагональ t нужна для построения перспектив прямых  и

и  .

.

Обычно перспектива g заданной кривой на глаз вписывается в перспективную сетку (так получены перспективы точек 4, 3, 1, 5). Для более точного построения перспектив точек кривой используют вспомогательные прямые. Так, перспектива точки 2 есть точка пересечения перспектив прямой b и вспомогательной прямой (9,2), наклоненной к k под углом 45О; перспектива точки 7 - точка пересечения перспектив прямой

заданной кривой на глаз вписывается в перспективную сетку (так получены перспективы точек 4, 3, 1, 5). Для более точного построения перспектив точек кривой используют вспомогательные прямые. Так, перспектива точки 2 есть точка пересечения перспектив прямой b и вспомогательной прямой (9,2), наклоненной к k под углом 45О; перспектива точки 7 - точка пересечения перспектив прямой  и прямой (8,7)

и прямой (8,7)  k; перспектива точки 10 - точка пересечения прямых (11,10) и (12,10). Так как кривая g

k; перспектива точки 10 - точка пересечения прямых (11,10) и (12,10). Так как кривая g Ï1 , то её перспектива g и вторичная проекция g1 совпадают.

Ï1 , то её перспектива g и вторичная проекция g1 совпадают.

15.4. Перспективы окружностей

Перспективой окружности является одна из кривых конических сечений. Проецирующие прямые, проходящие через все точки окружности, образуют коническую поверхность. Перспектива окружности есть сечение этой поверхности картинной плоскостью Ï . Обычно плоскость Ï рассекает все образующие прямые конической поверхности, и перспективой окружности является эллипс. Когда окружность касается предельной плоскости, её перспективой будет парабола. Если окружность пересекает предельную плоскость в двух точках, то перспектива окружности - гипербола.

Построим перспективу окружности, принадлежащей предметной плоскости (рис. 15.12 и 15.13), используя способ сетки.

Опишем на плане (рис. 15.12) вокруг окружности квадрат ABCE со сторонами, параллельными и перпендикулярными основанию k, и отметим точки 1=(A,B) k и 2=(C,E)

k и 2=(C,E)

k. Перенесем эти точки на ось k в перспективе (рис. 15.13). Так как (A,B)

k. Перенесем эти точки на ось k в перспективе (рис. 15.13). Так как (A,B) k и (C,E)

k и (C,E) k, то (1,P) - перспектива прямой (A,B), (2,P) - перспектива прямой (C,E). На плане проведем диагональ квадрата (B,E), наклоненную к k под углом 45О, и найдем точку 3=(B,E)

k, то (1,P) - перспектива прямой (A,B), (2,P) - перспектива прямой (C,E). На плане проведем диагональ квадрата (B,E), наклоненную к k под углом 45О, и найдем точку 3=(B,E)  k. Перспектива прямой (B,E) на рис. 15.13 - прямая (3,D),

k. Перспектива прямой (B,E) на рис. 15.13 - прямая (3,D),

B

6

6

10

10

5

O

13

13

A 4

1 9 P

S1

Рис. 15.12

60

C |

D |

|

P |

|

h |

|

|

|

|||

11 |

|

|

|

|

|

7 |

|

B |

6 |

C |

t |

|

|

|

|

||

|

|

10 |

11 |

|

|

|

|

5 |

O |

7 |

|

12 |

l |

13 |

|

12 |

|

E |

A |

|

4 |

E |

|

k |

k |

|

|

|

|

8 2 3 |

|

1 9 |

P |

|

8 2 3 |

|

|

Рис. 15.13 |

|

||

где D h - точка дальности:

h - точка дальности:  D,P

D,P =

= S1 ,P

S1 ,P . Точка B= =(1,P)

. Точка B= =(1,P) (3,D) - перспектива точки B, точка E=(2,P)

(3,D) - перспектива точки B, точка E=(2,P)

(3,D) - перспектива точки E. Тогда на рис. 15.13 прямая t (t

(3,D) - перспектива точки E. Тогда на рис. 15.13 прямая t (t  B, t

B, t

k) - перспектива прямой (B,C); прямая l (l

k) - перспектива прямой (B,C); прямая l (l E, l

E, l

k) - перспектива прямой

k) - перспектива прямой

(A,E); точка A=l

(1,P) - перспектива точки A; точка C=t

(1,P) - перспектива точки A; точка C=t

(2,P) - перспектива точки C. Трапеция ABCE - перспектива квадрата ABCE. Точка O пересечения диагоналей трапеции - перспектива точки O пересечения диагоналей квадрата. Прямая (P,O) в перспективе в точках 6 и 4 разделит стороны [B,C] и [A,E] пополам. В свою очередь, прямая, проходящая через точку O параллельно основанию k, разделит в перспективе пополам стороны [A,B] и [E,C] в точках 5 и 7. Через точки 4, 6, 5 и 7 проходит эллипс - перспектива окружности. В этих точках стороны трапеции касаются эллипса.

(2,P) - перспектива точки C. Трапеция ABCE - перспектива квадрата ABCE. Точка O пересечения диагоналей трапеции - перспектива точки O пересечения диагоналей квадрата. Прямая (P,O) в перспективе в точках 6 и 4 разделит стороны [B,C] и [A,E] пополам. В свою очередь, прямая, проходящая через точку O параллельно основанию k, разделит в перспективе пополам стороны [A,B] и [E,C] в точках 5 и 7. Через точки 4, 6, 5 и 7 проходит эллипс - перспектива окружности. В этих точках стороны трапеции касаются эллипса.

Дополнительные точки 10, 11, 12 и 13 построены при помощи диагоналей и вспомогательных прямых, перпендикулярных к основанию картины и проходящих через точки 8 и 9 (рис. 15.12 и 15.13).

Построим перспективу окружности, лежащей в вертикальной плоскости  .

.

На комплексном чертеже (рис. 15.14) в ортогональных проекциях заданы окружность m(m1 ,m2), лежащая в плоскости

Ï2 , точка зрения S(S1 ,S2), картинная плоскость Ï (Ï1) и положение оси картины k (k1

Ï2 , точка зрения S(S1 ,S2), картинная плоскость Ï (Ï1) и положение оси картины k (k1  Ï1) с основанием P главной точки P ((S1 ,P)

Ï1) с основанием P главной точки P ((S1 ,P) k1 ).

k1 ).