- •Оглавление

- •1.Предпосылки возникновения, история и развитие системного подхода. Системный подход как научная категория (онтология, эпистимология, гносеология и когнитология).

- •2.Основные понятия системного подхода: предметная область, позиция исследователя, система, окружение, цель, эффективность, операция, системный эффект (эмердженость, синергия).

- •3. Схема операции, основные элементы сложной технической системы и окружения.

- •4. Эффективность, схема исходов: влияние элементов системы и окружения на эффективность сложной технической системы.

- •11. Трансформационные и трансакционные действия в производственно-транспортно-логистических системах.

- •12. Эффективность, схема исходов операции: влияние элементов системы и окружения на эффективность сложной производственно-транспортно-логистической системы.

- •13. Дополнительные аспекты системного подхода при формализации описания сложной производственно-транспортно-логистической системы.

- •14. Системная трактовка маркетинга, менеджмента, управления персоналом, нормативно-правового поля при формализации описания сложной производственно-транспортно-логистической системы.

- •15) Технические, технологические, организационные, информационные,коммерческие и экономические решения в сложной производственно-транспортнологистической системе.

- •17. Системный анализ, структурно-параметрический синтез систем (системное проектирование) и неопределенность (риски) в системном подходе.

- •18. Объекты, цели и задачи системного анализа в логистике.

- •19. Декомпозиция – основной инструмент системного анализа, основные этапы системного анализа.

- •20. Определение проблемы, исходное и желаемое состояние системы, решение, назначение целей.

- •21. Понятие цели (ценности), иерархичность целей, целенаправленная деятельность, хозяйственная деятельность.

- •22. Затраты при реализации системы, понятие ресурсов (материальных и нематериальных).

- •23. Показатели и критерии и их место в системном анализе.

- •24. Формирование модели, постановка и решения проблем проектирования элементов сложных систем.

- •25. Формализованные и неформализованные факторы и параметры в при моделировании сложной системы.

- •26. Показатели эффективности и показатели качества моделируемой системы, функция «полезности».

- •27. Постановка задачи структурно-параметрического синтеза системы (системного проектирования), оптимизация параметров системы.

- •28. Постановка задачи математического программирования (вектор-решение, целевая функция, ограничения) при оптимизации параметров системы.

- •29. Методы решения задачи поиска условного экстремума функции нескольких независимых переменных при оптимизации параметров системы.

- •32. Графическое представление задачи оптимизации параметров сложной системы (изокванты значений показателя эффективности).

- •33. Классификация факторов проявления многокритериальности системы.

- •34. Проблемы многокритериальной оптимизации параметров системы при наличии «нехудших» вариантов возможных решений (принцип Парето).

- •35. Проблемы многокритериальной оптимизации параметров системы при наличии «нехудших» вариантов возможных решений (принцип Парето).

- •36. Ограничения в задаче оптимизации параметров системы альтернативные варианты решений.

- •37. Факторы непосредственные при оценке эффективности сложной системы, понятие риска в сложной производственно-транспортно-логистической систем

- •38. Описание параметров при оценке эффективности сложной системы в условиях неопределенности

- •40. Ситуация определенности при оценке эффеткивности сложной системы в логистике ( примеры )

- •41,42.Стохастичность и нелинейность систем

- •43Ситуация неопределенности значений параметра и неосведомленности при оценке эффективности сложной системы.

- •44. Классические,производные и составные критерии выбора

- •45. Подготовка рекомендаций по результатам системного исследования.

- •46.Многоцелевые системы, выбор решения при многокритериальной оценке системы.

- •47. Трехуровневое (иерархическое) представление моделей операций для устранения неопределенности

- •48. Применения информационных технологий в системном анализе.

- •53. Метод Дельфи при формировании вариантов решений

- •54. Причинно-следственная диаграмма Ишикавы при формировании вариантов решений.

- •55.Метод «дерева» целей (решений)

- •Раздел 6 включается в описание игры, если формализация модели позволяет лучше понять суть игры, или если в дальнейшем предполагается провести анализ формальной модели.

- •56.Методы ранжирования и парного сравнения вариантов решений.

- •57.Множество и принципы Парето при формировании вариантов решений

- •58. Метод «сценариев» при формировании вариантов решений

- •59.Морфологические методы при формировании вариантов решений

- •60.Системные особенности swot-анализа для выбора стратегии.

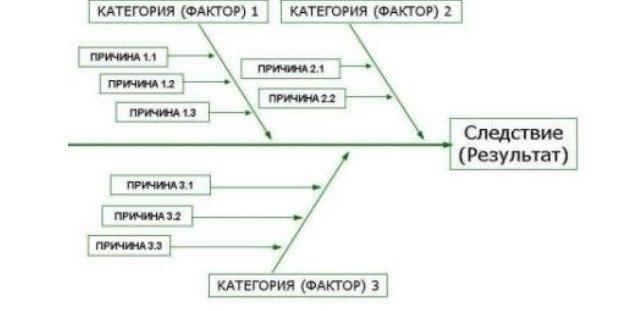

54. Причинно-следственная диаграмма Ишикавы при формировании вариантов решений.

Причинно-следственные диаграммы (известны в миру как диаграммы Исикавы, рыбий скелет, дерево проблем, карта процесса») являются одним из примеров логического моделирования. Диаграммы используются в различных случаях для решения задач менеджмента и маркетинга. В частности, декомпозиции целей, выявления факторов

влияющих на результат и др. Причинно-следственная диаграмма используется для выявления и систематизации факторов и причин, влияющих на результаты процесса, вызывающих какую-либо проблему при его реализации. Форму причинно-следственной диаграммы и ее практическое использование для анализа качества процессов предложил в 1953 году профессор Токийского университета К.Ишикава. Учитывая это, в японских компаниях причинно-следственная диаграмма носит другое название - диаграмма Ишикавы. И, наконец, третьим популярным названием причинно-следственной диаграммы из-за ее рыбообразной формы является название «рыбий скелет». Традиционный способ составления таких диаграмм приводит к диаграмме внешне похожей на рыбий скелет. Основные принципы построения такой диаграммы иллюстрируются на рисунке. На практике используются два способа построения:

1). Анализ рассеивания. Анализируемая проблема изображена справа, у острия большой стрелки. Категории возможных причин представляются в виде ветвей, похожих на кости рыбьего скелета. Для каждой категории выявляются все возможные причины.

2). Перечень причин. Возможные причины выявляются методом мозгового штурма и включаются в список в порядке поступления. Затем все эти причины разбиваются на категории и наносятся на схему. Конечный вид схемы получается одним и тем же вне

зависимости от выбранного способа. Диаграмму причин и результатов, вообще говоря, можно построить в одиночку. Однако лучшие результаты получаются, если в процессе построения участвует группа людей. Последовательность действий следующая:

1).Формирование группы людей, обладающих требуемыми знаниями в области, подлежащей изучению. Очень важный этап. Результата не170 будет, если «пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник!».

2). Подготовьте шаблон диаграммы большого формата типа приведенного выше рисунка, но большого формата (лист А2 и более, доска).

3). Сформулируйте описание проблемы, причины возникновения которой, предстоит найти. Такой проблемой может быть все что угодно. Важно, что бы эта проблема была четко обозначена и однозначно понималась всеми участниками группы. Напишите её на

Вашем шаблоне.

4). Выявите категории возможных причин возникновения рассматриваемой проблемы. Нанесите обозначения категорий около ветвей, выходящих из основной стрелки (смотри рисунок). Трудно дать обобщенный перечень возможных категорий. Тут начинается

творчество. Однако можно предложить некоторые примеры для различных случаев.

Для физических процессов такими категориями могут быть: люди; машины и оборудование; материалы; методы; измерение; окружающая среда: культура, организационная структура, физическое окружение и т.д. Для проблем в управлении в качестве категорий можно использовать так называемые внутренние переменные: цели,

структура, задачи, технология, люди.

5). Для каждой категории методом мозгового штурма постарайтесь выявить все возможные причины и сразу обозначайте их на соответствующей ветви диаграммы. Используйте краткие описания и обозначения. Рассматриваете главные категории по очереди, но одновременно делайте пометки относительно других категорий, если

они придут в голову по ходу дела. Причины, относящиеся к нескольким категориям, отмечайте везде, где надо. Эта работа может потребовать несколько раз перечертить схему после того, как очередная ее версия готова.

6). Проанализируйте идентифицированные причины, выделите самые важные из них. Именно эти причины и являются главным результатом работы. Следующим этапом будет подготовка плана мероприятий по устранению причин. Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма, «рыбий скелет») – инструмент качества, используется для первоначального ранжирования (определения значимости, силы влияния) факторов,

воздействующих на исследуемый объект и выбора приоритетов для устранения проблемы или улучшения показателя. Методика построения:

1. Выберите показатель качества для улучшения (анализа). Запишите его в середине правого края чистого листа бумаги. Показатель необходимо сформулировать как можно точнее, иначе даже правильно построенную причинно-следственную диаграмму будет затруднительно использовать для решения конкретной проблемы. Через центр листа проведите прямую горизонтальную линию («хребет» диаграммы), слева упирающуюся в край листа, а справа в показатель для анализа.

2. Определите главные факторы (факторы первого порядка), влияющие на показатель качества. Для этого рекомендуется воспользоваться мнемоническим приемом 4М … 6М.

Равномерно распределите по верхнему и нижнему краю листа и запишите главные факторы. Проведите стрелки («большие кости») от названий главных факторов к «хребту» диаграммы.

На диаграмме для выделения показателя качества и главных факторов рекомендуется заключить их в рамку.

3. Определите и запишите факторы второго порядка рядом с «большими костями» факторов первого порядка, на которые они влияют. Соедините стрелками («средние кости») названия факторов второго порядка с «большими костями».

4. Определите и запишите факторы третьего порядка рядом со «средними костями» факторов второго порядка, на которые они оказывают влияние. Соедините стрелками («малые кости») названия факторов третьего порядка со «средними костями».

Для определения факторов второго, третьего и т.д. порядков рекомендуется использовать метод «мозгового штурма». Если есть возможность, рекомендуется провести исследование (подтверждение) зависимости полученных факторов на объект исследования, к примеру, с помощью «Диаграммы рассеивания». Для эффективного применения диаграммы Исикавы рекомендуется производить разбиение факторов (на факторы четвертого, пятого и т.д. порядков) до выявления наиболее простых причин, оказывающих влияние на объект анализа. Однако на практике, если вам нужно сделать курсовую или проект для получения корочек, то обычно требуют построить причинно-следственную диаграмму третьего уровня, т.е. до выявления факторов третьего порядка. Построение двухуровневой схемы в этом случае считается огромным недостатком, т.к. предполагается, что вы плохо разбираетесь в исследуемом вопросе или не до конца освоили инструмент качества «Диаграмму Исикавы». Строить же многоуровневую диаграмму и углубляться в исследуемый вопрос притом, что это нигде не будет использовано – только ваш выбор и затраты времени.

При нанесении стрелок на схему их наклон и размер не имеют значения. При построении диаграммы необходимо правильно отобразить соподчиненность и взаимозависимость факторов, а также оформить диаграмму таким образом, чтобы она легко читалась. В связи с этим наименования факторов рекомендуется записывать в горизонтальном положении.

5. Удалите факторы, на которые невозможно повлиять или скомпенсировать их воздействие. Это правило можно использовать во время определения факторов, влияющих на объект анализа, т.е. на 2-4 этапах построения диаграммы.

6. Оцените степень влияния (значимость) каждого, наиболее мелкого фактора, на который можно повлиять. Если для коррекции будет выбран фактор, на который воздействуют более мелкие факторы, то степень его влияния на показатель рассчитывается арифметическим суммированием значимости факторов, влияющих на него. Предпочтительно для оценки влияния факторов использовать данные измерений (контрольные листки, журналы измерений и т.д.). Если такой возможности нет, предлагается использовать метод командной оценки.

7. Выпишите и используйте для улучшения показателя качества наиболее значимые факторы. Для этого рекомендуется воспользоваться диаграммой Парето. Причинно-следственная диаграмма может быть построена индивидуально или в результате проведения «мозгового штурма» специально созданной командой для оценки качества продукции. Все идеи, полученные в результате «мозгового штурма», как правило группируются по категориям, известным под названием «шесть М» - методы (Methods), рабочая сила (Manpower), машины (Machines), материалы (Materials), измерения (Measurements) и мать-природа или окружающая среда (Mother Nature).

Затем в разрезе этих категорий строится причинно-следственная диаграмма (рис.1), где в

направлении главной стрелки отражается решаемая проблема, а в направлениях боковых стрелок отражаются причины, сгруппированные по категориям М. Применительно к решаемой задаче, для категории «методы» определяются факторы, связанные с применяемой методологией; для категории «рабочая сила» - качество персонала; для категории «машины» - качество используемого оборудования и инструментов; для категории «материалы» - качество сырья и полуфабрикатов; для категории «измерения» - способы контроля качества; и, наконец, для категории «окружающая среда» - состояние рабочего места. Важно отметить, что причины проблем приведенных на такой диаграмме не носят количественный характер. Причинно- следственная диаграмма не дает ответа на вопрос о степени влияния различных причин на возникновение проблемы. Для этих целей

используются другие методы, например анализ Парето.