- •1.1. Водопроводные и канализационные сооружения древнего востока.

- •1.3. Водоснабжение и канализация в средние века

- •1.4. Водоснабжение и канализация в XVIII и начале XX веков

- •1.5. Водоснабжение и канализация в ссср

- •1) Решительное проведение широких санитарных мероприятий в интересах трудящихся, как-то:

1.5. Водоснабжение и канализация в ссср

Коммунистическая партия и Советское правительство постоянно проявляют исключительную заботу об охране здоровья трудящихся и о санитарном благоустройстве населенных мест, что находит свое отражение в соответствующих решениях. Отправным моментом в решении этого вопроса является следующее программное требование партии, сформулированное на ее VIII съезде в марте 1919 г.: «В основу своей деятельности в области охраны народного здоровья РКП (б) полагает прежде всего проведение широких оздоровительных и санитарных мер, имеющих целью предупреждение развития заболеваний». «В соответствии с этим РКП (б) ставит своей ближайшей задачей:

1) Решительное проведение широких санитарных мероприятий в интересах трудящихся, как-то:

а) оздоровление населенных мест (охрана почвы, воды и воздуха)». За первые десять лет Советской власти было в основном закончено восстановление разрушенного в годы империалистической и гражданской войны городского хозяйства, в том числе водопроводов и канализаций. Кроме того, за этот же период новые водопроводы были построены в 75 городах, а канализация в 19.

Однако темпы роста городского хозяйства значительно отставали от общего роста народного хозяйства страны, так как главные усилия были направлены тогда на развитие ведущих отраслей промышленности.

Постановление июньского Пленума ЦК ВКП (б) в 1931 г. указало конкретные пути ликвидации этого отставания. Особое внимание Пленум уделил развитию водоснабжения и канализации Москвы и принял решение о строительстве канала Волга — Москва (ныне канала им. Москвы). Постановления СНК ССР и ЦК ВКП(б) от 10 августа 1935 года и от 10 июля 1938 года «О генеральном плане реконструкции г. Москвы» установили также пути и масштабы развития водоснабжения и канализации в Москве, являвшимися примером для других городов СССР.

Постройкой канала им. Москвы успешно разрешена не только проблема обводнения Москвы-реки и создания новых водных путей, но и проблема водоснабжения столицы. Построены Северная и другие станции, реконструирован Москворецкий водопровод. В результате этих мероприятий подача воды городским водопроводом в 1957 г. выросла в 14 раз при увеличении количества населения Москвы примерно в 2,5 раза. Однако бурный рост города вызывает необходимость дальнейшего повышения мощности головных сооружений, которая в ближайшие годы будет значительно увеличена. Это даст возможность поднять душевое потребление воды до 500 л/сутки на одного человека.

Канализацией в 1913 г. было охвачено 4880 га территории Москвы, а в 1939 г. — уже 20290 га. Еще до Великой Отечественной войны пропускная способность коллекторов, отводящих сточные воды, увеличилась по сравнению с дореволюционным временем в 9,3 раза. Построены Кожуховская, Крестовская, Филевская, Люблинская, Щукинская и Курьяновская станция аэрации. Эти сооружения в совершенстве очищали в 1958 г. ежесуточно свыше 1 млн. м3 сточных вод. В ближайшее время вступит в эксплуатацию Люберецкая станция аэрации мощностью 1200 тыс. м3/сутки по полной биологической очистке.

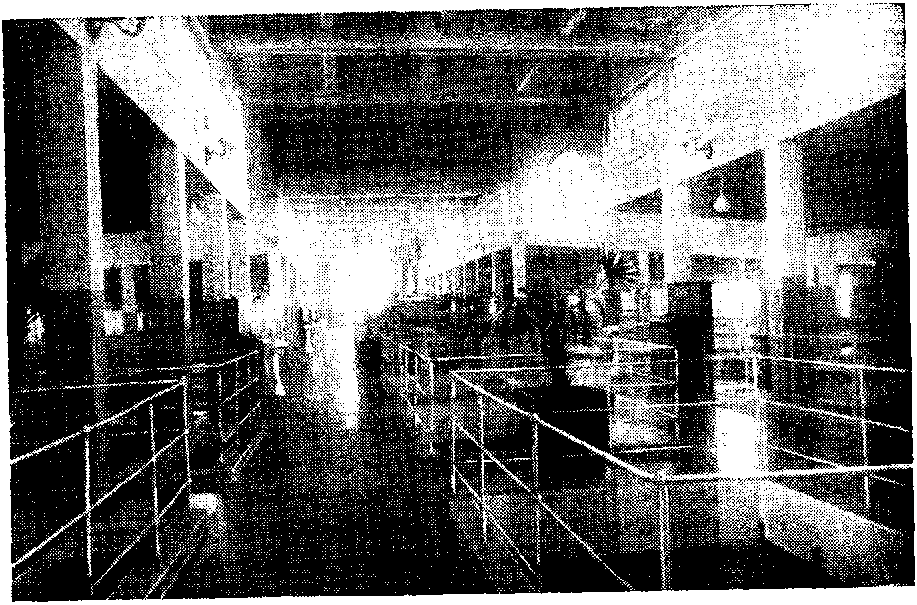

Бурный рост промышленности и всего народного хозяйства обусловили развитие старых и строительство новых городов. При этом большое внимание было уделено благоустройству городов, в том числе водоснабжению и канализации. К числу наиболее мощных водопроводов могут быть отнесены: промышленный водопровод в Донбассе; водопровод в Харькове протяжением 45 км; большой Седанский водопровод для Владивостока; промышленный водопровод для Эмбинского района длиной 643 км; второй водопровод для Баку и нефтяного района с водоводом протяжением 180 км; большой водопровод для Свердловска. Реконструирована и увеличена мощность главной водопроводной станции и построена новая южная водопроводная станция в Ленинграде (рис. 17). Уже в 1938 г. только по РСФСР 40% всей жилой площади было обеспечено ломовыми вводами от городских водопроводов, а протяжение уличной сети достигало 34% от длины улиц. Хозяйственно-питьевое потребление воды на одного человека в сутки перед Великой Отечественной войной более чем в два раза превышало потребление в 1917 г. Интенсивно росло также потребление воды промышленностью, транспортом и строительством, составлявшее около половины всей воды, подаваемой коммунальными водопроводами.

|

За это время расширена канализационная сеть в старых городах и построена вновь в Брянске, Свердловске, Новосибирске, Владивостоке, Иванове, Туле, Калинине и ряде других городов. В Ленинграде на Васильевском острове введена в эксплуатацию новая канализация по раздельной системе и расширена сеть, в остальных районах города. Общая протяженность канализационной сети Ленинграда к 1962 г. достигла 347 км, что на 250% больше, чем в 1917 г. Чрезвычайно |

Рис. 17 Южная водопроводная станция в Ленинграде (фильтры) |

важное значение имело постановление ЦИК и СНК СССР от 17 мая 1937 г. «О санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения». Согласно этому постановлению в каждом населенном пункте с водопроводом общего пользования обязательно устанавливается зона санитарной охраны открытых и подземных источников, питающих водопровод, а вновь построенные предприятия могут быть пущены в эксплуатацию лишь при условии присоединения производственных канализаций к городским канализациям для спуска загрязненных сточных вод или при условии устройства собственных очистных сооружений до выпуска загрязненных стоков в общественный водоем. Строительство водопроводов и канализаций, продолжавшееся все увеличивающимися темпами, было приостановлено нападением на нашу страну немецко-фашистских захватчиков, в результате которого полностью или частично были разрушены сотни городов и выведено из строя много водопроводов и канализаций.

Наряду с ростом водопроводов и канализаций населенных мест строились промышленные водопроводы и канализации, мощность которых во много раз превышает коммунальные. Так, например, мощность водопровода Магнитогорского комбината больше мощности водопровода Москвы.

Для борьбы с отложениями солей, коррозией и гидробиологическим обрастанием холодильников и трубопроводов, особенно при повторном использовании воды в промышленных условиях, применяют очистку, охлаждение и кондиционирование воды (известкование, подкисление, фосфатирование и др.). При очистке использованных промышленных вод извлекают ценные вещества.

Для обеспечения водой железнодорожного транспорта были расширены существующие и построены новые водопроводы, в том числе групповые (продольные) протяжением свыше 150 км.

Значительные успехи достигнуты в снабжении водой совхозов и колхозов. Так, к началу 1957 г. только в совхозах имелось более 2,5 тыс. водопроводов, около 7 тыс. буровых колодцев и более 5 тыс. шахтных колодцев. Количество водопроводов в колхозных поселках значительно больше, чем в совхозах.

Особенно большая работа в области водоснабжения производится в районах освоения целинных и залежных земель Казахстана, Сибири, Поволжья и Северного Кавказа. Условия водоснабжения и обводнения этих районов в связи с тем, что их подземные и поверхностные водо: источники в большинстве случаев имеют соленую воду, чрезвычайно сложны и создают большие трудности. Поэтому принимаются меры к созданию крупных водопроводных систем и кустовых водопроводов забором воды из рек. Так, например, проект водопровода в южной части Омской области с забором воды из р. Иртыша предусматривает снабжение водой 13 центральных усадеб, 51 отделений совхозов, 92 колхозных поселков и 7 железнодорожных станций и разъездов. Еще более крупным будет кустовой водопровод с забором воды из р.Ишим, предназначенный для водоснабжения совхозов, расположенных в Кустанайской, Северо-Казахстанской и Кокчетавской областях Казахской ССР.

На территориях целинных земель, где отсутствуют поверхностные источники водоснабжения, проводится большая работа по отысканию подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевых нужд, методом электроразведки. За последние годы благодаря отысканию хороших подземных вод построено много сельских водопроводов. В определенных местных условиях сочетается использование подземных и поверхностных вод.

Характерным для советских условий является комплексное решение проблемы водоснабжения, обводнения и мелиорации целых районов и областей страны, осуществляемое путем строительства каналов, соединяющих бассейны крупных рек (например, канал им. Москвы, Волго-Донской канал им. Ленина), а также каналов, соединяющих бассейны рек с крупными промышленными центрами (например, канал Северный Донец — Донбасс и строящийся канал Иртыш - Караганда и др.).

Теория расчета водопроводных и канализационных сооружений базируется на достижениях советской науки. Замечательные исследования Н. Е. Жуковского были развиты его последователями и учениками: С. А. Чаплыгиным, И. Г. Есьманом, Н. Н. Павловским, Л. С. Лейбензоном, С. А. Христиановичем, А. Н. Колмогоровым, М. А. Великановым, Л. Г. Лойцанским и другими, создавшими советской гидравлике и гидротехнике мировую славу. Большое значение имели труды Н. Н. Павловского. Его «гидравлический справочник» по содержанию и ясности изложения не имеет равных в мире.

Советская техника в области водоснабжения и канализации, тесно переплетаясь с техникой производства других отраслей народного хозяйства, сделала огромные успехи и во многом перегнала зарубежную технику. Советские ученые, инженеры и конструкторы, изобретатели и новаторы производства создали новые конструкции, оборудование и приборы, а также более совершенные методы расчета сооружений. Так, М. М. Андриашев предложил метод расчета кольцевых сетей путем системы, повторных попыток нахождения истинного распределения потоков воды по сети. В. Г. Лобачев разработал и теоретически обосновал метод увязки сети, сводящийся к совместному решению системы стольких линейных уравнений, сколько в сети колец. Некоторые упрощения, допускаемые при решении этих уравнений, позволяют получить достаточно точные результаты после двух-трех последовательно сделанных подсчетов. Методы расчета кольцевых водопроводных сетей по экономическому принципу были предложены В. Г. Лобачевым, М. В. Кирсановым и Л. Ф. Мошниньгм. Основные принципы проектирования зонных водопроводов изложены в труде Н. Н. Абрамова.

Всесоюзный научно-исследовательский институт водоснабжения, канализации и инженерной гидрогеологии на основе обширных исследований, проведенных под руководством проф. Ф. А. Шевелева, предложил новые, более совершенные формулы для определения потерь напора. По этим формулам составлены таблицы для определения потерь напора и скоростей в зависимости от диаметра труб и расхода.

В РФ примерно 75% воды, подаваемой водопроводами, забирается из открытых водоемов, в том числе для снабжения Москвы, Ленинграда Одессы, Горького, Свердловска, Днепропетровска, Астрахани, Куйбышева, Новосибирска и других городов. В последние годы наметилась тенденция к усилению роли подземного водоснабжения городов. Значительно усовершенствовалась техника бурения на воду. Стали применяться более производительные бурильные станки, появились новые типы фильтров для скважин, имеющие преимущества перед сетчатыми и щелевыми фильтрами (керамиковые, каркасно-щелевые и др.).

Необходимость устройства водозаборов из открытых водоисточников потребовала разработки ряда вопросов, которые должны были обеспечить нормальную эксплуатацию сооружений. Большую работу в этом направлении проделали А. А. Сурин, Н. Г. Малишевский, А. Я. Милович, М. М. Гришин, И. В. Егиазаров, И. И. Леви, Н. С. Макеров, Д. Я. Соколов и др.

На основании теории образования глубинного льда, разработанной советским ученым В. Я. Альтбергом, были предложены практические мероприятия, предупреждающие закупорку водозаборных сооружений глубинным льдом и обеспечивающие нормальную их эксплуатацию.

Группа ученых во главе с В. Т. Турчиновичем разработала метод очистки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоподготовки для производственных целей, в том числе и метод, получивший в СССР название «метода взвешенного фильтра». Этот метод, открытый Азерьером, основан на фильтровании воды через слой хлопьев, образующихся при ее коагуляции, и поддерживаемых во взвешенном состоянии восходящим потоком.

В 1934—1935 гг. Е. Н. Тетеркиным была разработана (в ВОДГЕО) конструкция конического диффузора-осветлителя, работающего по «методу взвешенного фильтра», получившая применение на водоумягчительных установках промышленных предприятий, а затем на железнодорожном транспорте и электростанциях.

В конце 1937 г., т. е. спустя два года, в журналах США появилось описание «пресипитаторов» (осадителей) суспензионных сепараторов конструкции инженера Сполдинга, предназначенных для осветления воды после ее умягчения, которые в принципе не отличаются от конструкции, предложенной Е. Н. Тетеркиным.

Отличительной особенностью некоторых конструкций осветлителей, применяемых за рубежом, является механическое перемешивание воды с реагентами в обособленных

|

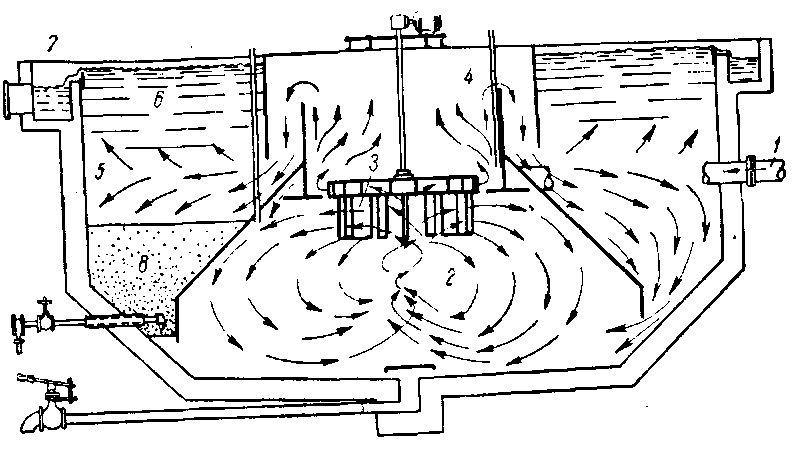

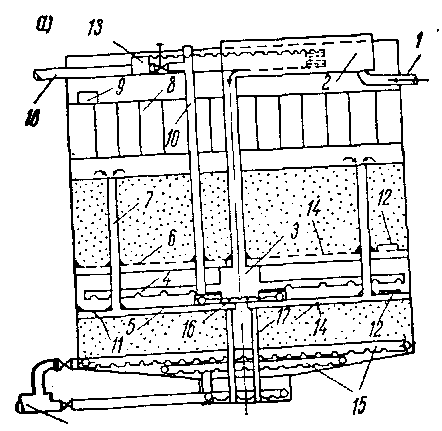

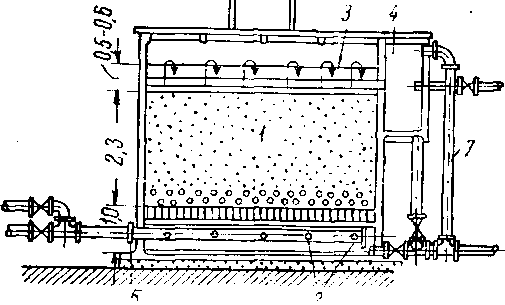

пространствах при помощи лопастных мешалок или при помощи насоса (акселераторы, пресипитаторы). За последние годы в США создано несколько типов подобных осветлителей, один из которых изображен на рис. 18. В СССР осветлители со взвешенным фильтром получили большое распространение для очистки коагулированных вод, не требующих умягчения. Конструкция осветлителя с принудительным отсасыванием осадка системы ВНИИГС изображена на рис. 19. Академией коммунального

|

Рис. 18. Один из типов суспензионного осветлителя США (Акселератор) 1—подача сырой воды; 2—первая зона реакции; 3—пропеллерная мешалка; 4 -вторая зона реакции; 5—зона взвешенного осадка, 6—зона осветления; 7—сборные желоба; 8—концентратор(шламоуплотиитель) |

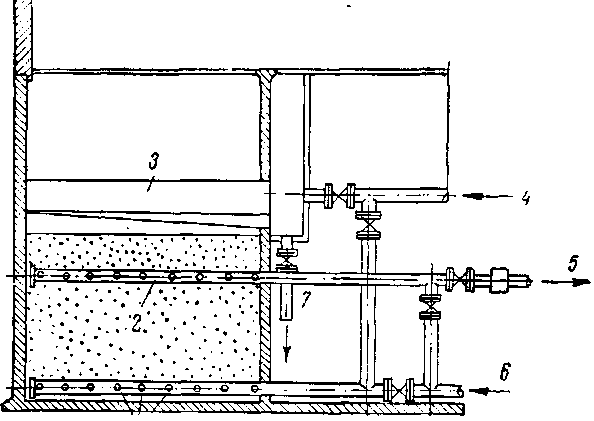

хозяйства им. К. Д. Памфилова разработана новая конструкция открытых фильтров, названных фильтрами АКХ (рис. 20), производительностью до 12—13 м3/час с квадратного метра площади фильтра в плане вместо 5—6 м3/час на обычных скорых фильтров в ряде городских водопроводов (Москва, Горький, Свердловск, Уфа и др.) показал высокую эффективность их работы при высоком качестве фильтрованной воды. В связи с этим Министерством коммунального хозяйства РСФСР приняты меры к широкому их внедрению в городские водопроводы.

На Всемирной выставке в Брюсселе 1958 г. одна из иностранных фирм в качестве новинки демонстрировала напорный фильтр АКХ под названием «Иммидиум-фильтр».

Для получения более высокого «качества воды в открытых фильтрах Академией коммунального хозяйства под руководством Д. М. Минца были проведены теоретические и экспериментальные исследования нового метода безотстойного фильтрования воды, в результате которых был создан новый тип очистного сооружения, названного контактным осветлителем (рис. 21).

|

-В канализацию Рис. 19. Осветлитель ВНИИГС с принудительным отсосом осадка и донным шламоуплотнителем для очистки природных вод мутностью до 1000 мг/л. а—разрез; б—план; 1—труба, подающая коагулированную воду; 2- радиальный лоток; 3— распределительный цилиндр; 4—дырчатые трубы; 5—герметическое дно; 6 — дырчатое дно; 7- шламоотводящне трубы; 8—ячейки; 9—поплавок; 10—устройство для отсоса частиц воды из уплотнителя; 11—клапан, открывающийся при наполнении и опорожнении осветлителя; 12—лазы в днищах; 13—кольцевой сборный желоб с треугольными водосливами; 14—радиальные балки; 15—устройство из дырчатых кольцевых труб для удаления осадка в канализацию; 16 -кольцевая труб» для отбора воды из уплотнителя; 17—опорные стойки; 18—выпуск осветленной воды |

|

|

Контактный осветлитель представляет собой резервуар с загрузкой из зернистого материала с постепенно уменьшающейся снизу вверх крупностью. Вода пропускается снизу вверх, благодаря чему основная часть загрязнений задерживается в нижних крупнозернистых слоях. Действие контактного осветлителя также основано на коагуляции в зернистом слое, или, иначе говоря, контактной коагуляции. При этом отделение твердой фазы происходит под действием сил молекулярного притяжения между мельчайшими частицами взвеси и зернами фильтрующего слоя. Преимущества контактных осветлителей заключаются в их большой грязеемкости и уменьшении в 3-4 |

Рис. 20. Фильтры АКХ 1—распределительная система; 2—дренаж; 3—желоба; 4—подача воды на фильтрование; 5—фильтрат; 6—подача промывной воды; 7—отвод промывной воды |

раза объемов очистных сооружений. Кроме того, процессы коагуляции в пористой среде мало зависят от температуры и щелочного резерва в исходной воде и дают уменьшение расхода коагулянта при улучшении качества очистки воды по сравнению с обычными технологическими схемами.

|

Опытные контактные осветлители после тщательного испытания их на водопроводах Москвы, Челябинска, Горького, Уфы и Таганрога применены на очистных станциях Ленинграда, Москвы, Горького, Куйбышева, Запорожья, Томска и других городов. Следует отметить значительные теоретические исследования, проведенные Академией коммунального хозяйства под руководством проф. Д. М. Минца, получившие подтверждение на большом экспериментальном материале в области теории фильтрации суспензий через зернистые материалы; теории стесненного осаждения частиц взвеси или теории |

Рис. 21. Контактный осветлитель 1-зернистая загрузка; 2-распределительная сеть большого сопротивления из дырчатых труб; 3-желоба; 4-сборный карман;5-смесительная шайба; 6-воздушные трубки; 7-переливная труба; 8-подача речной воды; 9-подача промывной воды; 10—отвод осветленной воды; 11-в сток |

взвешенного слоя, а также моделирования технологических процессов применительно к очистке питьевых и сточных вод. Эти работы опубликованные в 1955 и 1961 гг., опередили зарубежные исследования в данной области.

В США, как и в СССР, источниками водоснабжения служат главным образом открытые водоемы. Но в области очистки воды там до сих пор не отошли от известных технологических схем. Так, например на вновь построенной крупной водопроводной станции для снабжения водой одного из районов Чикаго с водозабором из озера Мичиган принята схема очистки в двухъярусных горизонтальных отстойниках с последовательным движением воды и фильтрации 4,9 м/час)

В СССР испытали в производственных условиях двухслойные кварцевые антрацитовые фильтры, работающие при скорости фильтрования 10—12 м/час и обладающие грязеемкостью, в 3-4 раза большей, чем обычные кварцевые фильтры. Двухслойные фильтры успешно работают на фильтровальных станциях Москвы (Северная станция), Волгограда, Глазова и других городов. Они предусмотрены в проектах ряда вновь строящихся очистных и водоумягчительных станций, а

|

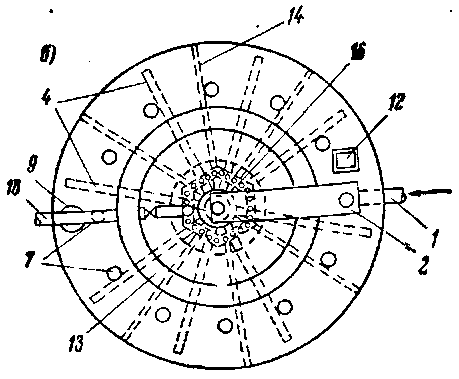

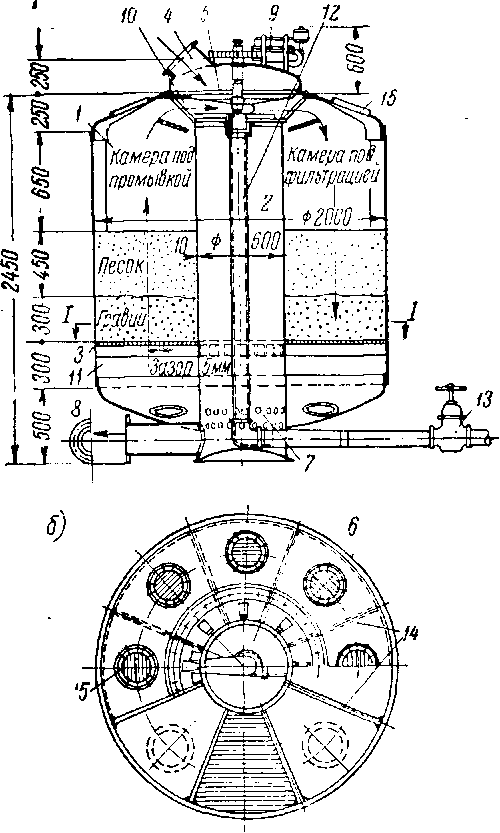

также в типовых проектах фильтровальных станций, утвержденных Госстроем СССР. Для очистки воды, предназначенной для производственных целей, используется оригинальный тип автоматического, сверхскоростного напорного фильтра с начальной скоростью фильтрования до 100 м/час, предложенный в 1933 г. Г.Н. Никифоровым. Этот фильтр (рис. 22) послужил прототипом для некоторых конструкций сверхскоростных фильтров, применяемых за рубежом. Широкое применение для очистки засолоненных поверхностных и подземных вод нашел катионитовый метод умягчения воды, в разработке и внедрении которого приняли участие сотрудники ВОДГЕО и других организаций (В. Н. Клячко, Н. П. Неселенко и др.) и специалисты производственники. В этих целях в СССР организован промышленный выпуск высокоемких катионитов (сульфоутоль, катиониты Ку-1, Ку-2, КБ-4), не уступающих по качеству лучшим иностранным образцам. Освоение в СССР технологии производства органических катионитов и анионитов позволило внедрить в практику водоподготовки химическое обессоливание воды ионитовым методом. Большая работа проделана ВОДГЕО в содружестве с работниками проектных институтов и производства по улучшению качества воды, требуемой для котлов высокого давления теплоэнергетических установок, химической и других отраслей промышленности, в том числе по ее обескремниванию, освобождению от железа, марганца, дегазации и пр. Разработаны также эффективные методы по предохранению стальных труб от |

Рис. 22. Сверхскоростной напорный фильтр системы Г. Н. Никифорова камерного типа производительностью 75 м3/час а-вертикальный разрез; б- разрез по 1-1; 1-кольцевой пояс фильтра; 2-центральная труба; 3-дренажная решетка; 4-напорный трубопровод исходной воды; 5-неподвижный распределительный барабан; 6-окно или щелн для поступления воды из распределителя барабана в камеры фильтра; 7-отверстия, соединяющие центральную шахту с поддренажным пространством; 8-напорный трубопровод фильтрата; 9-передаточные устройства с электродвигателем для вращения промывного патрубка; 10-промывной патрубок с приемным отверстием; 11-сплошное поддренажное пространство; 12-неподвижный стояк для отвода промывной воды; 13-задвижка сопротивления для регулирования интенсивности промывки: 14-перегородки между камерами фильтра; 15-люк у камеры фильтра |

коррозии. В последние годы в СССР и за рубежом, помимо широко практикуемого способа обеззараживания воды хлором, стали применять методы дезинфекции ее бактерицидными лучами. Для этого сотрудником Академии коммунального хозяйства В. Ф. Соколовым сконструированы аппараты, обеззараживающие воду ультрафиолетовыми лучами. В качестве источников излучения используются аргоно-ртутные лампы низкого давления. Однако ввиду небольшой мощности ламп этот способ применяется только для стерилизации сравнительно небольших объемов воды. Расход электроэнергии составляет от 10 до 30 квт на 1000 м3 обеззараживаемой воды. Установки по бактерицидному облучению воды работают на городских водопроводах в Москве, Фрунзе, Уфе, Ташкенте и других городах.

В некоторых странах, в том числе Франции, Италии, Бельгии, Англии Румынии, США, обеззараживание и снижение цветности воды осуществляется с помощью озонирования. Этот прогрессивный метод вновь начинает внедряться и в Советском Союзе. Однако необходимо отметить, что наряду с положительными этот метод имеет и отрицательные качества, одним из которых является большой расход электроэнергии.

В последние годы в санитарной технике начинают применяться трубы из пластических масс, что дает огромную экономию металла. Кроме того, трубы из пластических масс не подвергаются коррозии, устойчивы против гидравлического удара и т.д. Широкое применение получают железобетонные напорные трубопроводы. Так, например, в Бельгии построены водопроводные магистрали диаметром 800, 1000 и 1200мм протяженностью 300 км и давлением 12 ати. В Северной Африке успешно применяются такие трубы диаметром 4—5 м. В СССР в ближайшие годы получат широкое распространение железобетонные трубы с предварительно напряженной арматурой для городских и промышленных водопроводов.

Для увеличения надежности работы фильтров и экономии металла целесообразно широко применять распределительные системы большого сопротивления с колпачками из фарфора или из пластмассы, а также из железобетонных плит с калиброванными отверстиями. К современной сетевой арматуре относятся задвижки с пневматическими приводами и кольцевые клапаны, которые могут применяться в качестве запорного приспособления, регулятора расхода, или автоматического затвора в случае разрыва трубопровода, а также для целей измерения расхода воды.

Для водоснабжения отдельных зданий и небольших населенных мест при использовании воды из открытых водоемов с успехом могут применяться кизельгуровые фильтры.

В области теории и техники устройства канализации в населенных пунктах и промышленных предприятиях в СССР также достигнут значительный прогресс. Так, в результате исследований, проведенных Н. Ф. Федоровым, предложена новая формула, учитывающая физико-химический состав сточных вод, справедливая как для квадратичной, так и для переходной, даже гладкой области движения сточных вод, в то время как формула Павловского действительна лишь для квадратичной области.

При расчете сетей они дают более близкие к практике скорости движения сточных вод по трубам и каналам, при которых обеспечивается их самоочищение, что имеет большое значение для правильной эксплуатации сетей.

В Ленинградском научно-исследовательском институте Академии коммунального хозяйства с 1931 г. под руководством Н. Н. Белова проводилась большая исследовательская работа по теории расчета дождевых и общесплавных канализационных сетей. Эта работа продолжалась и после Великой Отечественной войны М. В. Молоковым и Г. Г. Шигориным. В результате предложен уточненный метод расчета дождевых сетей, который по сравнению с методом П. Ф. Горбачева дает экономию на строительстве дождевых сетей примерно 30%.

До недавнего времени в СССР общесплавная система канализации по санитарным соображениям совершенно не применялась, так как при работе ливнеспусков предполагалось, что в водоем вместе с дождевой водой попадает также значительное количество загрязненных сточных вод. В то же время за рубежом, главным образом в европейских государствах и в США, лишь около 20% городов имеют раздельную канализацию. В остальных городах устроена общесплавная или комбинированная— раздельная с общесплавной—система канализации. Применявшийся при этом эмпирический способ расчета и отсутствие проверенных данных эксплуатации не позволяли в достаточной мере оценить санитарный эффект работы общесплавной канализации по сравнению с раздельной. Широкий охват исследований, проведенных в Ленинградском научно-исследовательском институте АКХ, позволил установить с достаточной ясностью, что общесплавная система канализации не уступает в санитарном отношении раздельной системе, а в определенных условиях стоимость ее строительства и эксплуатации значительно ниже раздельной системы.

В настоящее время канализация проектируется и строится по общесплавной системе в 14 городах СССР, в том числе и в Ленинграде, где она является единственно возможной и где устройство перехватывающих коллекторов, главным образом вдоль водных протоков, позволяет присоединить к ним всю существующую сеть и ликвидировать имеющиеся многочисленные выпуски сточных вод в открытые водоемы. При этом сборные коллекторы имеют значительные сечения и располагаются на больших глубинах, достигающих 18 м.

В сложных гидрогеологических условиях Ленинграда строительство таких коллекторов осуществляется тоннельным способом со щитовой проходкой (рис. 23).

|

Опыт Москвы и Ленинграда свидетельствует о том, что стоимость строительства канализационных коллекторов тоннельным способом в ряде случаев может быть ниже стоимости открытым способом. Крепление тоннеля в зависимости от местных условий может выполняться железобетонными тюбингами и керамическими блоками, а также деревянной обделкой. Такой метод строительства крупных коллекторов в ближайшие годы получит широкое распространение и особенно в крупных городах, так как он в значительной |

Рис. 23. Проходка коллектора под набережной р. Фонтанки щитом диаметром 2,47 м |

мере дает возможность механизировать процессы производства и не нарушает работу транспорта и подземных коммуникаций. Кроме того, этот метод позволяет наиболее рационально в определенных случаях давать проектные решения канализации населенных мест и промышленных предприятий.

Очистка сточных вод в СССР строго регламентируется законом. В то время действовал «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», утвержденные 15 июля 1961 г. Этими правилами определяются условия спуска сточных вод в водные протоки, а также рассчитывается необходимая степень очистки сточных вод и населенных мест до выпуска их, в водоем. Кроме того, постановлением Совета Министров СССР от 15 сентября 1956 г. все промышленные предприятия обязаны очищать свои стоки перед выпуском в водоем.

В 1960 г. были приняты постановление Совета Министров СССР «О мерах по упорядочению использования и усиления охраны водных ресурсов СССР» и закон Верховного Совета РСФСР «Об охране природы». Эти решения направлены на улучшение санитарно-гигиенических условий жизни советских людей.

Хотя по масштабам охвата канализацией населенных пунктов Советский Союз еще не достиг уровня передовых капиталистических государств, однако теория расчета очистных сооружений стоит в СССР на значительно более высоком уровне, чем за рубежом. Разработаны новые оригинальные типы и конструкции очистных сооружений, которые используются также на некоторых зарубежных станциях.

Важное значение а развитии теории и техники очистки сточных вод имела Комиссия по очистке сточных вод, созданная в 1904 г.. в Москве. Назначение Комиссии заключалось в разработке методов биологической очистки сточных вод ввиду увеличивавшегося загрязнения Москвы-реки. В состав Комиссии входили проф. В. В. Вильяме (почвовед), проф. С. П. Лангавой (химик), проф. Г. Н. Габричевский (бактериолог), проф. Н. Н. Худяков (бактериолог), проф. Я. Я. Никитинский (микробиолог), некоторые санитарные деятели и т. д.

После Великой Октябрьской социалистической революции руководство научно-экспериментальными работами по московской канализации осуществлялось специально созданным научно-исследовательским отделом треста Мосочисгвод, во главе которого стоял крупнейший советский ученый в области очистки сточных вод проф. С. Н. Строганов. Разработанные здесь научные проблемы имели общесоюзное значение, формировали советскую науку об очистке сточных вод.

Из наиболее важных работ, выполненных С. Н. Строгановым и его сотрудниками, следует отметить разработку метода неполной биологической очистки сточных вод в аэротенках (1917—1919), а также разработку аэрофильтров, впервые проверенных в эксплуатационных условиях на Кожуховской станции аэрации в 1929 г.

В 1923 г. прием очистки сточных вод в аэротенках на неполную очистку был применен в Бирмингеме (Англия). В дальнейшем он получил распространение в США как метод предварительной аэрации сточных вод до направления их в первичные отстойники.

Что же касается аэрофильтров, то в 30-х годах XX в. они под названием «фильтров Строганова» распространялись в США и европейских странах. В дальнейшем фильтр Строганова здесь стали относить к высоконагружаемым биофильтрам, а в США авторство аэрофильтров приписывают Ходгсону.

Работы, выполненные сотрудниками С.Н. Строганова, продолжают оставаться руководящим началом для всех специалистов, занятых вопросами очистки сточных вод. Так, К.И. Корольковым выполнены исследования но метановому брожению осадка сточных вод, даны обоснованные расчеты аэротенков. Н. А. Базякина провела обширные исследования окислительных процессов при очистке сточных вод, а А.А. Карпинский предложил новый метод расчета горизонтальных песколовок.

Большие научно-исследовательские работы проведены Всесоюзным научно-исследовательским институтом ВОДГЕО (П. С. Белов, А. И. Жуков, М. М. Калабина и др.), главным образом в области очистки производственных сточных вод. Им разработаны методы: очистки сточных вод от термической обработки топлива, металлургических заводов и пр.; расчета горизонтальных и радиальных отстойников, учитывающие кинетику выпадения взвешенных веществ из сточной жидкости; очистки и доочистки нефтесодержащих сточных вод; биологической очистки концентрированных производственных сточных вод.

Вопросами очистки производственных сточных вод в СССР занимается также ряд отраслевых научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Так, например, Центральный научно-исследовательский институт бумаги успешно разработал методы биологической очистки и утилизации сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности. Научно-исследовательский институт гидролизной промышленности разработал метод биологической очистки чрезвычайно загрязненных стоков гидролизной промышленности и т. д.

Значительный вклад в развитие теории и техники очистки сточных вод внесли коллективы сотрудников кафедр канализации инженерно-строительных институтов. Так, кафедра канализации Ленинградского инженерно-строительного института разработала методы очистки сточных вод мясокомбинатов, новые методы расчета и конструирования вертикальных и горизонтальных отстойников, новые конструкции метантенков с плавающими перекрытиями, новые типы осветлителей с естественной аэрацией, иловые площадки с механизированным удалением подсушенного осадка и др. Кафедра Московского инженерно-строительного института разработала метод расчета высоконагружаемых биофильтров, а Одесского инженерно-строительного института метод расчета канализационных сооружений и т. д.

Современные водопроводы и канализации в больших городах и крупных промышленных предприятиях представляют собой мощный комплекс большого числа различных сооружений, работа которых взаимно связана, чему способствует диспетчеризация и автоматизация. Одной из первых организаций, занимавшейся практическим решением автоматизации городских водопроводов, является Академия коммунального хозяйства, которая в 1934—1935 гг. выполнила работы по переводу Кинешемской водопроводной станции на автоматическое управление, основанное на применении отечественного оборудования. В 1936—1937 гг. были автоматизированы насосные установки канала им. Москвы и др. В последнее время автоматизированы или находятся в процессе осуществления комплексной автоматизации городские водопроводы Подольска, Уфы, Калинина, Тулы, Горького Севастополя и других городов. Почти полностью автоматизирована Северная станция г. Москвы.

Советские ученые и конструкторы разрабатывают новые типы оборудования и приборов для автоматизации работы водопроводных и канализационных сооружений. Так, В. А. Михайловым сконструирован фотоэлектронный анализатор, который показывает и записывает мутность, цветность, величину РН и остаточного хлора в воде, обрабатываемой на водопроводных станциях В.Л. Чейшвили и И.Л. Крымский разработали конструкцию автоматического дозатора коагулянта, действие которого основано на разности электропроводности воды без коагулянта и с коагулянтом. Этот дозатор применен в установке для механизации и автоматизации загрузки, растворения и мокрого дозирования коагулянта на ленинградских, московских и других водопроводных станциях.

Тем не менее автоматизация работы водопроводных и канализационных сооружений значительно отстает от уровня автоматизации производства в машиностроительной, металлургической, химической и других отраслях промышленности СССР, где технологические процессы производства гораздо сложнее, чем на водопроводных и канализационных станциях.

В контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг., утвержденных XXI съездом партии, а также в постановлениях июньского (1959) и июльского (1960). Пленумов ЦК КПСС указывается на важность комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, обеспечивающих дальнейший технический прогресс в народном хозяйстве и на этой основе новый подъем производительности труда, снижение себестоимости и улучшение качества продукции. Автоматизация всех насосных станций коммунальных водопроводов только в РСФСР позволит освободить до 6 тыс. человек обслуживающего персонала и сэкономить 10—15% электроэнергии.

Приборостроительная промышленность Советского Союза производит аппаратуру и оборудование, необходимые для диспетчеризации и автоматизации работы водопроводов и канализаций. Это дает возможность в ближайшие годы перейти более широко к комплексной механизации и автоматизации целых систем с дистанционным управлением.

В годы Советской власти многое сделано для подготовки высококвалифицированных кадров в области водоснабжения и канализации. Созданы специальные факультеты и кафедры по водоснабжению и канализации при старых и вновь созданных высших учебных заведениях. На этих кафедрах работают крупные ученые, ведущие научную работу по вопросам теории строительства и эксплуатации водопроводных и канализационных сооружений.

Аннотация к книге: «Русский инженер» автор: Лев Гумилевский, второе издание; Издательство ЦКВЛКСМ «молодая гвардия» 1953

Это книга не является систематическим и полным изложением истории отечественной научно- технической мысли. Ценность ее в том, что, рассказывая о деятельности выдающихся представителей русской науки и техники, автор подвергает анализу особенности их научно-технического творчества.

Книга Л.Гумилевского читается с большим интересом. Она воспитывает у читателя гордость за русскую инженерию, пробуждает любознательность, толкает на дальнейшее изучение истории науки и техники.

История науки внушает веру в мощь человеческого разума, в силу знания, в преодолимость трудностей, в безграничные возможности человека. Сообщая знания в том самом виде, как они впервые были получены, история науки и техники показывает приемы работы и ход творческой мысли, учит смелости и инициативе, воспитывает чувство нового и побуждает к действию.

Деятелям русской техники зачастую приходилось работать в тяжелых условиях; они должны были отстаивать свое дело в борьбе против бюрократического равнодушия царских чиновников, против косности правящих классов России. Но замечательные представители русской техники были энтузиастами, не складывавшими оружия ни при каких обстоятельствах. Это были люди, видевшие в развитии производительных сил своей родины высокое жизненное призвание. Романтикою их борьбы, романтикою инженерного дела и проникнута книга Л. Гумилевского. Читатель видит в ней величину, значение, а часто и тяжесть инженерной работы, узнает горечь поражений и радость побед, которые испытывали деятели техники в старой России.

Конечно, трудности общественного порядка, стоявшие на пути инженера в былые времена, уже не существуют в современном обществе, обеспечившем невиданный расцвет творческой инициативы в любой области созидательного труда, но многие большие и трудные задачи чисто инженерного порядка встают на пути инженера и в наше время. Они требуют при всех условиях проявления находчивости, инициативы, настойчивости и смелости решений.

Можно не сомневаться в том, что книгу Л. Гумилевского с интересом прочтут и зрелые, искушенные, инженеры, и молодые инженеры, начинающие свою деятельность, и широчайшие круги молодежи.

Как бы ни было высоко поставлено техническое образование, молодой специалист не может сойти со студенческой скамьи законченным инженером. Он должен пройти и заводскую школу под руководством опытного инженера, на практике преодолевшего все трудности в приложении своих теоретических знаний.

Книга Л. Гумилевского показывает увлекательность практической работы инженера самых различных специальностей — будь то авиаконструктор, создающий новые самолеты в столичном исследовательском институте, или металлург, выплавляющий сталь на заводе, или механик, налаживающий машины в МТС вдали от больших центров страны.

Серьезно и основательно доработанная Л. Гумилевским для второго издания, книга, несомненно, явится полезным и увлекательным чтением по истории русской техники.

Бетон.

«Бетон — наилучший из материалов, изобретенных человечеством»,— сказал знаменитый итальянский архитектор П. Л. Нерви. И он был прав. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что большинство домов в современном городе сделано из бетона. Мосты и тоннели, порты и плотины, дороги и подземные переходы, атомные электростанции и стартовые площадки для ракет — все они изготовлены из этого удивительного материала.

Трудно точно сказать, где и когда появился бетон, так как начало его зарождения уходит далеко в глубь веков. Очевидно лишь то, что он не возник таким, каким мы его знаем сегодня, а, как большинство строительных материалов, прошел длинный путь развития.

Наиболее ранний бетон, обнаруженный археологами, можно отнести к 5600 г. до н. э. Он был найден на берегу Дуная в поселке Лапенски Вир (Югославия) в одной из хижин древнего поселения каменного века, где из него был сделан пол толщиной 25 см. Бетон для этого пола приготавливался на гравии и красноватой местной извести, доставлявшейся вверх по течению реки более чем за 400 км от места добычи.

История бетона неразрывно связана с историей цемента. Древнейшими вяжущими веществами, используемыми человеком, являлись глина и жирная земля, которые после смешивания с водой и высыхания приобретали некоторую прочность.

Использование глины в строительстве восходит приблизительно к 10 тысячелетию до н. э. На основе глины и жирной земли приготавливались смеси типа растворов и бетонов, которые в те Далекие времена широко применялись при строительстве самых различных построек и сооружений.

По мере развития и усложнения строительства возрастали требования, предъявляемые к вяжущим веществам. Считается, что более чем за 3 тыс. лет до н. э. в Египте, Индии и Китае начали изготавливать искусственные вяжущие, такие, как гипс, а позднее — известь, которые получали посредством умеренной термической обработки исходного сырья.

Отдельные примеры связывания мелких камней растворами или использование раствора с крупным заполнителем были известны в глубокой древности у египтян, вавилонян, финикийцев и карфагенян. Наиболее раннее применение бетона в Египте, обнаруженное в гробнице Тебесе (Теве), датируется 1950 г. до н. э. По сведениям Плиния Старшего, бетон был применен при строительстве галерей египетского лабиринта и монолитного свода пирамиды Нима задолго до нашей эры.

Народы, жившие на островах Эгейского моря и в Малой Азии, начиная с VII—VI вв. до н. э. применяли растворы на жирной извести с гидравлическими добавками при строительстве отдельных зданий и гидротехнических сооружений. В Индии уже в наше время в храмах и дворцах знати были обнаружены хорошо сохранившиеся бетонные «набивные» полы (IV—V вв. До н. э.).

Искусство производства бетона постепенно распространялось в Восточном Средиземноморье и примерно к 500 г. до н. э. достигло Древней Греции, где для покрытия стен, в том числе из необожженного кирпича, использовался мелкозернистый известковый бетон. Таким образом были отделаны дворцы царей Креза (560—546 гг. до н. э.) и Атталы. Впоследствии бетон стал применяться в виде бутовой кладки.

Заметное применение бетона на территории древнеримского государства началось примерно с конца IV в. до н. э. и продолжалось около-700 лет.

Римляне, не были изобретателями бетона, так же, как не они первые обнаружили вяжущие свойства извести, не они придумали арку, свод, большинство строительных машин и оборудования. Они переняли все это у этрусков, греков и других народов. Только римляне сумели полностью использовать такие его свойства, как прочность, водонепроницаемость и экономичность, а с I в. н. э. бетон превратился в один из основных конструкционных строительных материалов.

На развитие эффективной технологии изготовления строительных конструкций и деталей из бетона в конце прошлого и начале нового столетия оказали влияние, главным образом, торговля цементом, являющимся универсальным минеральным вяжущим материалом, и общая механизация изготовления и переработки бетона. Смесительные устройства были скопированы из других отраслей промышленности. Заимствованные из практики земляных работ методы транспортирования в кюбелях и уплотнение влажных грунтов трамбованием привели к существенному повышению производительности работ в гидротехническом и промышленном строительстве при сооружении фундаментов.

Однако уже при строительстве бетонных дорожных покрытий выяснилось, что необходимы более жесткая бетонная смесь и интенсивное уплотнение. Приблизительно в 1911г. создаются первые вибраторы для поверхностного уплотнения, которые, однако, не нашли достаточно широкого применения. Напротив, очень быстро получает признание бетон из литой смеси, особенно для тонкостенных железобетонных элементов, вследствие простоты его транспортирования и незначительных затрат при формовании в стесненных условиях. Позднее пришли к выводу, что с повышением содержания воды цементный камень становится весьма пористым (хотя сам бетон обладает достаточной плотностью), а это приводит к интенсивной коррозии.

С середины 20-х годов начинает усиленно развиваться вибрационная техника. Вибраторы позволяют обрабатывать более жесткие смеси с ограниченным количеством воды. Это был прогресс, так как хорошо уплотненный вибрированный бетон, несмотря на ограниченное содержание цемента, характеризуется более высокой прочностью, морозостойкостью и стойкостью в агрессивных средах, чем трамбованный или литой бетон. Кроме того, стало возможным сократить сроки готовности бетона.

Многие десятилетия бетон приготовлялся преимущественно на строительной площадке и перерабатывался как монолитный. Изготовление на бетонных заводах сборных элементов в массовых количествах началось в 50-е годы. При переходе на эту новую технологическую ступень развития бетон стал пригодным во всех отношениях строительным материалом. Его универсальная способность к формованию была предпосылкой к механизации и автоматизации отдельных рабочих процессов. Кроме того, при промышленном производстве бетона возникла необходимость увеличить оборачиваемость форм для повышения производительности заводов при ограниченном парке форм. Это достигается применением тепловой обработки, благодаря которой время твердения бетона сокращается почти в 10 раз по сравнению с твердением его в нормально-влажных условиях.

Список используемой литературы:

-

История строительной техники. Под общей редакцией засл. Деятеля науки и техники РСФСР, д-ра техн. наук, проф. В.Ф.Иванова; Государственное издательство литературы по строительству,

-

Русский инженер; автор: Лев Гумилевский, второе издание; Издательство ЦКВЛКСМ «молодая гвардия» 1953

-

Строительные материалы и изделия: Учеб.для инженерно экономических спец.строит.вузов- 5 издание, перераб. и доп.- М:.Высш.шк, 1988.

-

Бетон, Райхель В., Р. Глатте : В 2-х ч. Ч. 2. М.: Стройиздат, 1981. перевод с немецкого канд. техн. Наук. Л.А.Феднера.

-

Римский бетон, В.А.Кочетов; М.: Стройиздат, 1991.