- •Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- •Содержание

- •Список сокращений

- •Введение

- •І. Тема: белки

- •1. Строение и биологическая роль аминокислот, пептидов, белков

- •Аспарагиновая кислота (асп)

- •Лизин (лиз)

- •Серин (сер)

- •1.1. Первичная структура белка

- •1.2. Варианты вторичной структуры белка

- •1.3. Третичная структура белка

- •1.4. Четвертичная структура белка – высший уровень организации

- •Свойства протеинов

- •2.1. Физико - химические свойства биополимеров

- •2.2. Особенности биологических свойств белков

- •3. Методы очистки и выделения белков

- •4. Классификация белков

- •4.1. Простые белки

- •4.1.1. Глобулярные белки

- •4.1. 2. Фибриллярные белки

- •4.2. Сложные белки

- •Отличительные особенности строения углеводсодержащих белков

- •Характеристика липопротеиновых частиц

- •5. Биологическая роль протеинов

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тестовые задания для оценки уровня знаний

- •Ситуационные задачи

- •II. Тема: ферменты

- •1. Особенности строения ферментов

- •1.1. Энзим – сложный белок

- •1.1.1. Природа и роль кофермента

- •Витамины – компоненты коферментов

- •1.1.2. Апофермент и его значение

- •1.2. Функциональные центры фермента

- •2. Энзимы как биокатализаторы

- •2.1. Теории, объясняющие механизм действия ферментов

- •I стадия. Образование es-комплекса

- •II стадия. Активация es-комплекса

- •III стадия. Образование eр-комплекса

- •IV стадия. Распад eр-комплекса

- •2.2. Специфичность действия энзимов

- •2.3. Кинетика ферментативных реакций

- •2.3.1. Зависимость скорости реакции от содержания субстрата

- •2.3.2. Влияние концентрации фермента на скорость реакции

- •2.3.3. Эффект колебаний температуры

- •2.3.4. Связь интенсивности процесса с величинами рН среды

- •3. Классификация, номенклатура ферментов

- •3.1. Классификация

- •2.1.1. Характеристика отдельных классов ферментов

- •4. Положительная и отрицательная регуляции работы ферментов

- •4.1. Механизмы аллостерической регуляции

- •4.2. Последствия белок - белкового взаимодействия

- •4.3. Регуляция путём ковалентной модификации

- •4.4. Частичный протеолиз как способ активации зимогена

- •Особенности конкурентного ингибирования

- •5. Использование ферментов в медицине

- •5.1. Энзимопатии

- •Энзимодиагностика

- •Энзимотерапия

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тестовые задания для оценки уровня знаний:

- •Ситуационные задачи

- •Приложение № 1

- •Варианты правильных ответов на контрольные тесты

- •Список литературы

Отличительные особенности строения углеводсодержащих белков

|

Гликопротеины |

Протеогликаны |

|

|

Как видно из таблицы

1, для собственно гликопротеинов

характерно

низкое содержание углеводов 15-20 %, которые

присоединены к амидному азоту аспарагина

N-гликозидной

связью, либо к гидроксигруппе остатка

серина, реже треонина, гидроксилизина.

В глициде отсутствует регулярность в

чередовании моносахаридов, регистрируются

манноза, галактоза, глюкоза, их

аминопроизводные, N-ацетилнейраминовая

кислота. Разнообразие гликановых

фрагментов используется при построении

мембранных рецепторов (рис. 15), для

обеспечения взаимодействия антиген-антитело,

с пецифичных

контактов клеток между собой, а также

в защите ферментов от протеолиза. Почти

все внеклеточные белки, включая глобулины

(см. 4.1.1.) крови, относятся к гликопротеинам.

К ним же принадлежат некоторые гормоны

(тиреотропный, гонадотропные) являются

гликоконъюгатами. К типичным представителям

данного класса белков относятся все

антитела (иммуноглобулины), интерфероны,

факторы системы комплемента, групп

крови и др. Первые — синтезируются в

плазмоцитах, обезвреживают антигены

любой химической природы. Различают

пять классов иммуноглобулинов: IgG, IgM,

IgA, IgD и IgE.Интерфероны

(α, β, γ) — гликопротеины, образующиеся

в клетке в ответ на внедрение вирусов

и ингибирующие их размножение.

пецифичных

контактов клеток между собой, а также

в защите ферментов от протеолиза. Почти

все внеклеточные белки, включая глобулины

(см. 4.1.1.) крови, относятся к гликопротеинам.

К ним же принадлежат некоторые гормоны

(тиреотропный, гонадотропные) являются

гликоконъюгатами. К типичным представителям

данного класса белков относятся все

антитела (иммуноглобулины), интерфероны,

факторы системы комплемента, групп

крови и др. Первые — синтезируются в

плазмоцитах, обезвреживают антигены

любой химической природы. Различают

пять классов иммуноглобулинов: IgG, IgM,

IgA, IgD и IgE.Интерфероны

(α, β, γ) — гликопротеины, образующиеся

в клетке в ответ на внедрение вирусов

и ингибирующие их размножение.

Другая группа

гликоконъюгатов – протеогликаны

– характеризуется наличием крупных

полисахаридов (рис. 16), в состав которых

входят гликозаминогликаны

(ГАГ): гиалуроновая кислота,

хондроитин-сульфаты, кератансульфаты,

дерматансульфаты и гепарансульфаты.

У глеводные

фрагменты усиливают гидрофильные

свойства белков за счёт большого

количества гидроксильных групп и

кислотных группировок. Соотношение

компонентов: протеина - 10-15%, а углеводов

- 90-95%. Цепи последних недостаточно гибкие

и стремятся принять конформацию очень

рыхлого случайного клубка, занимая

огромный объём. Будучи гидрофильными,

они притягивают много воды и даже в

низких концентрациях образуютгидратированные

гели. Подобная

способность создаёт во внеклеточном

пространстве тургор.

Протеогликаны хрящевого матрикса

содержат гиалуроновую

кислоту,

образующую студенистый гель, выполняющий

роль амортизатора в хрящах и суставных

поверхностях. Входя в межклеточное

вещество соединительной ткани она

регулирует её проницаемость.

глеводные

фрагменты усиливают гидрофильные

свойства белков за счёт большого

количества гидроксильных групп и

кислотных группировок. Соотношение

компонентов: протеина - 10-15%, а углеводов

- 90-95%. Цепи последних недостаточно гибкие

и стремятся принять конформацию очень

рыхлого случайного клубка, занимая

огромный объём. Будучи гидрофильными,

они притягивают много воды и даже в

низких концентрациях образуютгидратированные

гели. Подобная

способность создаёт во внеклеточном

пространстве тургор.

Протеогликаны хрящевого матрикса

содержат гиалуроновую

кислоту,

образующую студенистый гель, выполняющий

роль амортизатора в хрящах и суставных

поверхностях. Входя в межклеточное

вещество соединительной ткани она

регулирует её проницаемость.

Липопротеины – сложные белки, простетическая группа в которых – липиды: нейтральные жиры (ТАГ), эфиры холестерола, фосфолипиды (ФЛ). Между компонентами возникают гидрофобные взаимодействия, реже ионная или эфирная связи.

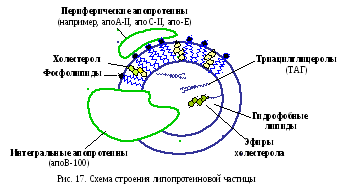

Все липопротеины имеют сходное строение (рис 17).

Внутри липопротеиновой частицы находится жировая капля – ядро, содержащее неполярные (гидрофобные) липиды: ТАГ и эфиры холестерола. Снаружи оно окружено однослойной мембраной, образованной ФЛ, белком и НЭХС. Белковый компонент получил название аполипопротеин(ы), некоторые из них прочно связаны со всеми фрагментами и не могут быть отделены от целой мицеллы, а другие способны переходить от одного липопротеина к другому. Их белки выполняют несколько функций: формируют структуру частицы, взаимодействуют с рецепторами на поверхности плазмоллем, определяя, каким тканям она необходима, служат ферментами или их активаторами.

Плотность белка выше плотности липидов, поэтому, чем меньше доля апопротеина в частице, тем она тяжелее. По соотношению входящих в частицу компонентов различают несколько классов липопротеинов: хиломикроны (ХМ), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеины промежуточной плотности (ЛППП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

Каждый из типов ЛП образуется в разных тканях и транспортирует определённые липиды. Благодаря наличию отрицательного заряда на поверхности ЛП хорошо растворимы в крови. Мицеллы небольших размеров способны легко проникать через стенки сосудов, а некоторым (ХМ) это делать трудно из-за больших размеров, поэтому они сначала попадают в лимфатические сосуды, затем через главный грудной проток вливаются в систему полых вен, правое предсердие, малый круг кровообращения и только потом оказываются в аорте и артериях, доставляющих их к органам.

Характеристика ЛП частиц представлена в таблице 2.

Таблица 2.