- •Государственное образовательное учреждение

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Наследственные болезни, классификации, номенклатура, причины

- •Частота некоторых генных болезней

- •Глава 2 . Генетический аппарат митохондрий, патология

- •Патология мДнк

- •Наиболее распространенные митохондриальные болезни

- •Глава 3. Наследственные заболевания углеводного обмена

- •3.1. Моносахаридозы

- •3.2. Непереносимость дисахаридов

- •3.3. Молекулярная патология полисахаридов

- •3.3.1. Гликогенозы

- •Клинико-биохимические характеристики наиболее распространенных гликогенозов

- •3.3.2. Мукополисахаридозы

- •Классификация мукополисахаридозов

- •3.3.3. Гликопротеинозы

- •Глава 4. Генные болезни липидов

- •4.1. Патология метаболизма холестерина

- •4.2. Тезаурисмозы липидов

- •4.2.1. Сфинголипидозы

- •Наследственные лизосомальные болезни накопления липидов

- •4.2.2. Болезнь Рефсума

- •4.2.3. Болезни накопления холестерина

- •4.3. Гиперлипопротеинемии и другие дислипопротеинемии

- •Состав липопротеинов крови, их функции

- •Типы первичных гиперлипопротеинемий

- •Основные признаки гиперлипопротеинемий

- •Дисальфа-липопротеинемии

- •Глава 5. Наследственная патология азотистого обмена

- •5.1. Аминоацидопатии

- •5.1.1. Патология синтеза мочевины

- •Наследственные дефекты в цикле мочевины

- •5.1.2. Генетические дефекты в метаболизме фенилаланина

- •5.1.3. Гистидинемия

- •5.1.4. Молекулярные болезни обмена триптофана

- •Ферменты

- •5.1.5. Патологические вариации в преобразованиях серосодержащих аминокислот

- •5.2. Генные повреждения в метаболизме нуклеотидов

- •5.3. Альтерации в синтезе и распаде гема

- •5.3.1. Порфирии

- •5.3.2. Наследственные гипербилирубинемии

- •Основные проявления наследственных паренхиматозных желтух

- •5.4.Наследственные дефекты протеинов крови

- •5.4.1.Белки плазмы крови после мутаций

- •5.4.2.Гемоглобинопатии

- •Глава 6. Нарушения функционирования биологически активных веществ после генных мутаций

- •6.1. Эндогенные первичные гиповитаминозы

- •6.2. Наследственные болезни эндокринной системы

- •6.3. Дисбаланс в минеральном обмене как следствие повреждений в транскриптоне

- •Глава 7. Наследственные дефекты различных систем организма

- •7.1. Миопатии

- •7.2. Генная патология соединительной ткани

- •Типы синдрома Элерса-Данло

- •7.3. Наследственные нейропатии

- •Глава 8. Особенности наследственной патологии органоидов

- •8.1.Болезни пероксисом

- •8.2. Лизосомные болезни накопления

- •8.3. Генные дефекты рецепторов мембран

- •Глава 9. Диагностика, профилактика, коррекция наследственных болезней

- •Стратегия терапии наследственных болезней

- •Применение трансплантации для патогенетического лечения наследственных болезней

- •Наследственные болезни, генокоррекция которых находится на стадии клинических испытаний

- •Справочник использованных терминов

- •Биохимические показатели крови здоровых младенцев

- •Литература

Глава 1. Наследственные болезни, классификации, номенклатура, причины

В настоящее время описано около 6000

нозологических единиц моногенных

заболеваний, число которых постоянно

увеличивается. Их выявляют у 4,2-4,6%

новорожденных, в структуре общей

смертности детей до 5 лет на их долю

приходится до 10%. Следует заметить,

благодаря успехам медицинской науки

последних лет растет процент распознавания

генетически обусловленной патологии

в структуре заболеваемости, инвалидности

и смертности. По данным ученых, в развитых

странах генные мутации обусловливают:

80% умственной отсталости, 70% врожденной

слепоты, 50% врожденной глухоты, 40-50%

спонтанных абортов и выкидышей, 20-30%

младенческой смертности (рис. 1, 2, 3).

настоящее время описано около 6000

нозологических единиц моногенных

заболеваний, число которых постоянно

увеличивается. Их выявляют у 4,2-4,6%

новорожденных, в структуре общей

смертности детей до 5 лет на их долю

приходится до 10%. Следует заметить,

благодаря успехам медицинской науки

последних лет растет процент распознавания

генетически обусловленной патологии

в структуре заболеваемости, инвалидности

и смертности. По данным ученых, в развитых

странах генные мутации обусловливают:

80% умственной отсталости, 70% врожденной

слепоты, 50% врожденной глухоты, 40-50%

спонтанных абортов и выкидышей, 20-30%

младенческой смертности (рис. 1, 2, 3).

Сведения, накопленные о генах человека, позволяют выделить группы по функциям их продуктов:

1) ферменты; 2) модуляторы функ-ций протеинов; 3) рецепторы;

4) белки внутриклеточного матрикса;

5

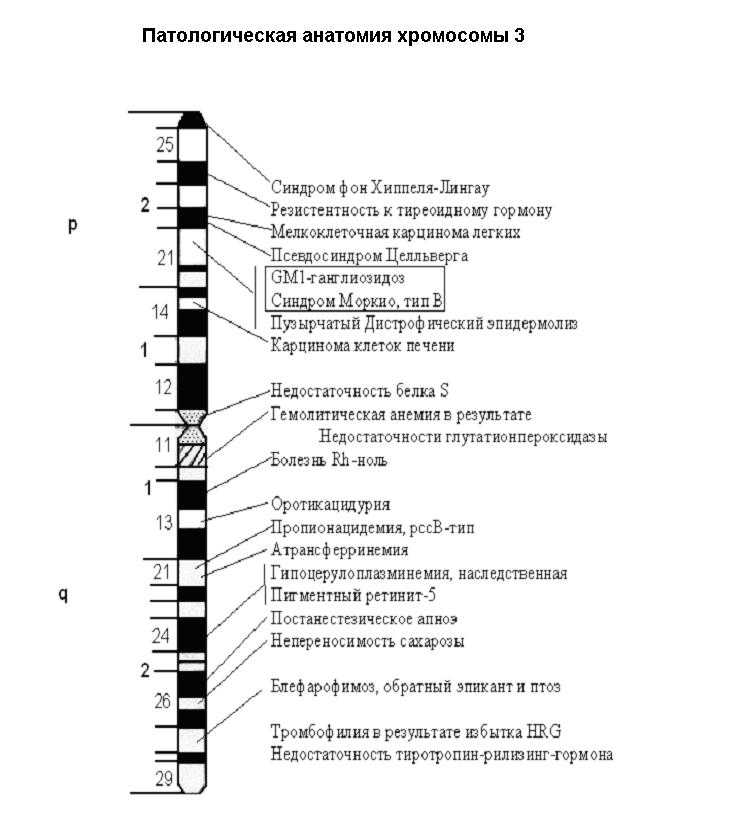

Рис. 1. Генетическая карта 3-й хромосомы

человека.

Наибольшее число составляют транскриптоны, кодирующие энзимы (больше 30%), а генов-модуляторов белковых функций (они стабилизируют, структурируют, активируют полипептиды) в 2 раза меньше. Безусловно, есть еще гены с неизвестным пока действием.

Среди факторов провоцирующих повреждения в генетическом материале, можно выделить:

физические (радиация, рентгеновские, ультрафиолетовые, инфракрасные, ультразвуковые и другие виды излучений; чрезмерно низкая или высокая температура);

химические (нитраты, нитриты, соли тяжелых металлов, продукты переработки нефти, ароматические углеводороды, анилиновые красители, цитостатики, иммунодепрессанты, свободные радикалы, пестициды, гербициды и др.);

биологические (вирусы кори, краснухи, гриппа; антигены – токсины бактерий, простейших).

О стается

до сих пор невыясненным, почему один и

тот же мутаген может спровоцировать

воз-никновение дефектов в разных генах,

локали-зованных в митохонд-риальной

или ядерной ДНК. При этом молекулярные

изменения во фрагментах полинуклеотидов

приводят или к синтезу аномального

продукта, или к снижению скорости его

образования.

стается

до сих пор невыясненным, почему один и

тот же мутаген может спровоцировать

воз-никновение дефектов в разных генах,

локали-зованных в митохонд-риальной

или ядерной ДНК. При этом молекулярные

изменения во фрагментах полинуклеотидов

приводят или к синтезу аномального

продукта, или к снижению скорости его

образования.

П о

влиянию на орга-низм

среди генных мутаций выделяют:

о

влиянию на орга-низм

среди генных мутаций выделяют:

а

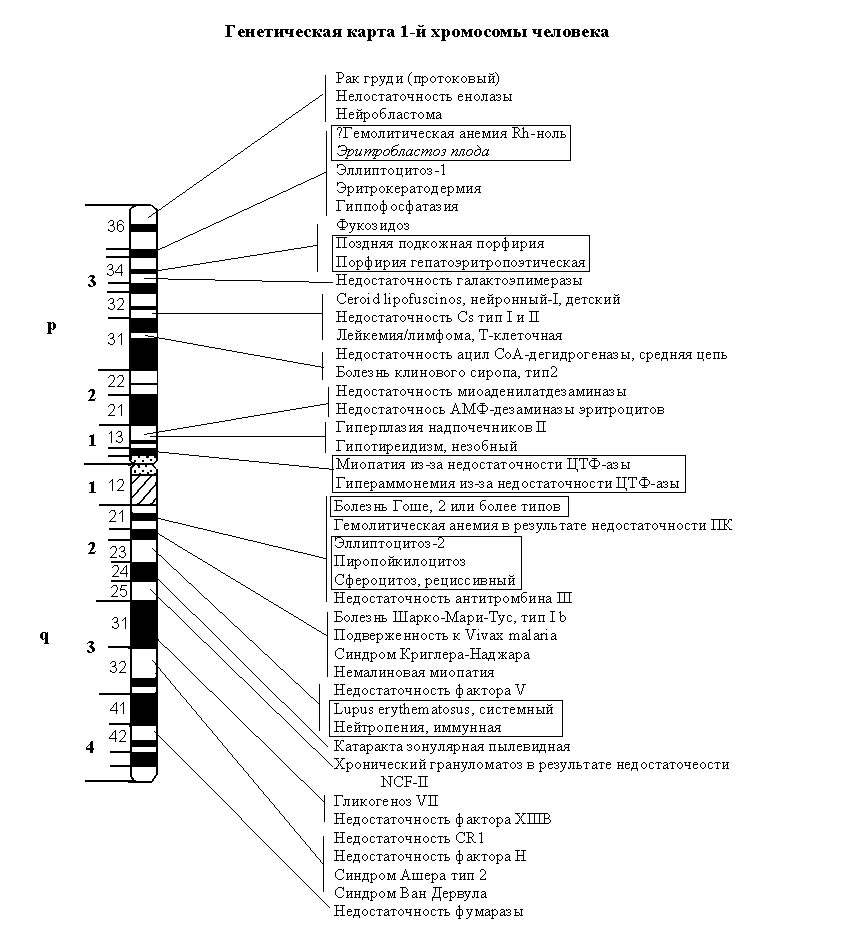

Рис 2. Генетическая карта 1-й хромосомы

человека.

б) полулетальные – снижают жизнеспособность индивидуума, обусловливая раннюю смерть;

в) нейтральные – существенно не влияют на продолжительность жизни;

д) благоприятные – обеспечивают организму новые полезные свойства.

По типу молекулярных изменений различают: делеции – утрата сегмента ДНК протяженностью от одного нуклеотида до гена; дупликации – удвоение или дублирование фрагмента ДНК; инверсии – поворот на 180 участка ДНК размерами от двух нуклеотидов до нескольких генов; инсерции – вставка одного или многих нуклеотидов; нарушение сплайсинга – ошибки в вычленении интронов.

Множественность

метаболических путей, функций белков

в организме, некоторая ограниченность

наших представлений о них затрудняют

разработку обоснованных классификаций

и номенклатуры ДНК. В зависимости от

протяженности ее повреждений различают

генные, хромосомные заболевания. Первые

передаются по наследству, а другие

вообще не наследуются. Дефекты генов

могут быть одиночные (моногенные)

или множественные (полигенные),

для которых характерна наследственная

предраспо-ложенность (атеросклероз,

сахарный диабет, гиперто-ническая

болезнь, варианты злокачественных

новообразо-ваний). Отличительными

осо-беннос тями

точечных моноген-ных мутаций являются:

тями

точечных моноген-ных мутаций являются:

1) они приводят к изменениям генетической информации;

2) могут передаваться

от поколения к поколению (наследственные

болезни). Их частота варьирует в широком

диапазоне (табл.1).

2) могут передаваться

от поколения к поколению (наследственные

болезни). Их частота варьирует в широком

диапазоне (табл.1).

Н

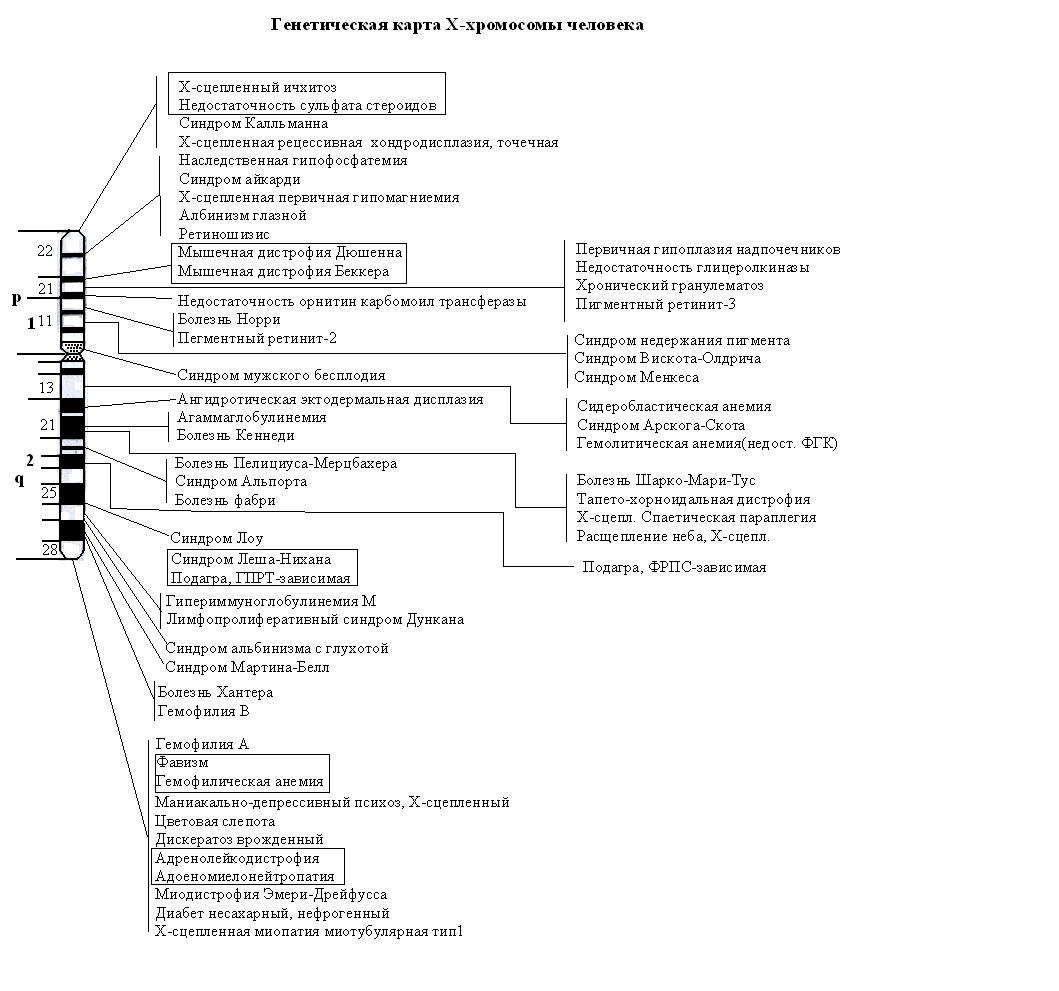

Рис. 3. Генетическая

карта Х-хромосомы человека.

Таблица 1