- •Порядок выполнения лабораторной работы

- •Допуск к лабораторной работе и отчет по ней.

- •Оформление отчета по лабораторной работе.

- •Форма протокола

- •Основные единицы си:

- •Производные, кратные, дольные единицы измерения

- •Виды измерений

- •Погрешности прямого однократного измерения

- •Измерение температуры

- •Теоретическое введение.

- •Экспериментальная часть

- •В н и м а н и е! Будьте внимательны и осторожны при работе с кипящей водой и расплавом олова!

- •Измерение линейных размеров тел

- •Теоретическая часть

- •Экспериментальная часть.

- •Электроизмерительные приборы Электрические измерения

- •Теоретическая часть

- •Экспериментальная часть. Задание 1. Познакомьтесь с устройством и принципами действия основных электроизмерительных приборов, с методом определения погрешностей при электрических измерениях.

- •В) Обработайте результаты измерений следующим образом:

- •Приборная ошибка δс считается заданной.

- •Условные обозначения, применяемые в электрических схемах

Измерение температуры

Цель работы: знакомство с понятием температура, методами ее измерения, различными видами термометров, методами их градуировки, температурными шкалами. Измерение температуры.

Приборы и принадлежности: газовый термометр, жидкостные термометры, термопара, термометром электронным ТЭН-2А.

Теоретическое введение.

Слово температура с латыни « temperature»- переводится как: правильное соотношение или нормальное состояние. Первоначально это слово и применялось лишь в медицине и означало определенное смешение разных лекарственных компонентов в составе лекарств. Для характеристики тепловых явлений его начали применять только в 18 веке. В нашей повседневной жизни мы, как правило, говоря «температура» характеризуем степень нагрева тел. С точки зрения термодинамики температура - физическая величина, характеризующая направление теплообмена между телами системы. Действительно, опыт показывает, что самопроизвольный перенос энергии при теплообмене происходит только от тел с большой температурой к телам с меньшей температурой до тех пор, пока тела не станут «одинаково теплыми» или точнее пока между ними не установится тепловое равновесие.

Два тела имеют одинаковую температуру, если между ними не происходит теплообмена. Физическое определение температуры должно основываться на такой физической величине, которая становится одинаковой для двух любых тел, находящихся в состоянии теплового равновесия друг с другом. Этим свойством обладает средняя кинетическая энергия поступательного движения частиц ( молекул или атомов) тела.

![]() ,

,

![]() -масса

частицы;

-масса

частицы;![]() -

скоростьi-ой

частицы; N-

число частиц в теле. Поэтому

-

скоростьi-ой

частицы; N-

число частиц в теле. Поэтому

![]()

![]() частиц внутри любого тела может быть

выбрана для определения величины

температуры. По определению абсолютная

температура в кельвинах:

частиц внутри любого тела может быть

выбрана для определения величины

температуры. По определению абсолютная

температура в кельвинах:

,

,

где k=1,38 10-23 Дж/К – коэффициент, переводящий энергию выраженную в джоулях в кельвины называется постоянной Больцмана, т.о.

![]()

Температура характеризует особое состояние системы - состояние термодинамического равновесия, и может быть определена, если сиcтема находится в равновесном состоянии. Можно ли определить температуру непосредственно, например как время или длину? Очевидно, нет. Любое тело, в том числе и термометр, будут иметь одинаковую температуру если между телом и термометром будет достигнуто тепловое равновесие, т.е. не будет теплообмена.

В основе действия всех термометров – приборов для измерения температуры лежит нулевое начало термодинамики: в замкнутых системах (изолированных от окружающей среды) с течением времени устанавливается тепловое равновесие.

Измерить температуру можно только косвенным путем, основываясь на том, что многие физические характеристики и свойства тел зависят от температуры.

Вначале появились термоскопы (термо – тепло; скопио – вижу) по их показаниям можно было судить о том какое тело теплее, или о равенстве температур. Необходимость количественной оценки температуры потребовала определения меры температуры, что привело к установлению температурных шкал. Проградуированный с учетом в единицах выбранной температурной шкалы термоскоп становится термометром, т.е. прибором для измерения температуры.

Общим для всех термометров является то, что термометрическое тело должно приводиться в тепловое равновесие с телом, температура которого измеряется. При этом термометр должен обладать небольшой теплоемкостью, чтобы обмен энергией с изучаемым телом (т.е. возмущение системы) был минимальным. Любой термометр должен иметь достаточную чувствительность, точность измерений и их воспроизводимость, т.е. одинаковость показаний при повторных измерениях одной и той же температуры, а также быстроту действия, т.е. время перехода в состояние теплового равновесия с телом температура которого измеряется должно быть небольшим.

Действие термометров всегда основано на зависимости какого-либо свойства тела от температуры и может служить для ее измерения.

Тело, используемое для измерения температуры, так как его физические свойства изменяются с температурой называют термометрическим.

Физическую величину, которая изменяется с температурой – называют термометрической величиной. Например, в жидкостном термометре термометрическим телом является жидкость, а термометрической величиной – ее объем, об изменении которого мы судим по высоте столба жидкости в капилляре термометра.

Термометры состоят из чувствительного элемента, реагирующего на изменение температуры, и измерительного прибора, показания которого дают значения термометрической величины (гальванометр, газовый термометр), или сразу значение температуры в градусах ( например, в жидкостном термометре).

Температурные шкалы.

Для количественной оценки температуры, не зависящей от типа термометра и однозначно определенной при любом ее измерении, необходимо иметь температурную шкалу. Любая температурная шкала строится, опираясь на ряд температур - реперные точки. Реперные точки - это температуры, при которых в определенных условиях всегда происходят некоторые четко различимые изменения, которые легко получаются и воспроизводятся, поэтому их можно принять за точки отсчета при измерении любой другой температуры.

Примерами могут служить точка замерзания воды (температура, при которой плавится чистый лед) и точка кипения воды (температура пара над водой) при нормальном атмосферном давлении.

Для построения температурной шкалы обычно фиксируют две реперные точки, расстояние между которыми называется основным интервалом. Размер единичного интервала – градуса - устанавливают как определенную часть основного интервала. За начало отсчета чаще всего принимают одну из реперных точек. Подобным образом может быть построено сколько угодно температурных шкал.

Наиболее распространенными являются следующие температурные шкалы:

Шкала Д.Фаренгейта. (1723 г.): за t1 = 00 F принята точка таяния льда в смеси с солью и нашатырем, а за t2 = 1000 F нормальная температура человеческого тела. Температурный интервал разбит на 100 равных частей - градусов Фаренгейта (0F). Точки замерзания и кипения воды при нормальном атмосферном давлении по шкале Фаренгейта получились равными соответственно 320 F и 2120 F.

Шкала Р.Реомюра (1739 г.): за t1 = 00 R принята температура таяния льда, а за t2 = 800 R- температура кипения воды при нормальном давлении. Реомюр из своих измерений вывел, что вода расширяется между этими двумя точками на 80 тысячных объема. До 1917 года в России использовались термометры Реомюра.

Шкала А.Цельсия (1742 г.): реперные точки – точка таяния льда t1 = 00 С и точка кипения воды при нормальном давлении t2 = 1000 С. Основной интервал разделен на 100 равных частей - градусов Цельсия (0С).

Переход из одной шкалы в другую можно провести пользуясь следующими соотношениями:

![]() (

1 )

(

1 )

Идеально-газовая шкала температур. Разреженные газы близки по свойствам к идеальным газам, поэтому в качестве идеализированного термометрического тела было решено использовать разреженный газ, параметры которого (объем V, давление Р и температура Т) при постоянной массе газа связаны уравнением Клапейрона - Менделеева. Газовый термометр можно применять двумя способами:

а) если объем газа поддерживать постоянным, то изменение температуры от Т1 до Т2 сопровождается изменением давления от Р1 до Р2 в соответствии с законом Шарля:

![]()

в этом случае термометрической величиной будет давление газа;

б) если постоянным поддерживать давление, то в соответствии с законом Гей – Люссака:

![]()

и термометрической величиной будет объем газа.

Термодинамическая шкала или шкала Кельвина (1848 г.) Эта шкала была предложена Уильямом Томсоном, в основе ее лежит цикл Карно. Термодинамическую температуру любого тела можно вычислить, если провести цикл Карно между данным телом и тающим льдом и измерить соответствующие количества теплоты. Построенная так температурная шкала называется абсолютной термодинамической шкалой температур. Единица измерения температуры – Кельвин (К). Абсолютная термодинамическая шкала температур тождественна с идеально-газовой шкалой. Вначале шкала опиралась на температуру замерзания воды Т1 и точку ее кипения Т2 при нормальном атмосферном давлении, однако, с 1954 г. она строится по тройной точке воды, температуру при которой сосуществуют в равновесии все три ее фазы, она точнее воспроизводится на практике. Тройная точка воды равна 273,16 К. В современной термодинамической шкале температур, разность между температурами кипения воды и плавления льда при нормальных условиях равна приближенно 100°С , значения этих температур 273,15 К и 373,15 К соответственно. Абсолютная термодинамическая шкала температур носит имя ее создателя Уильяма Томсона, который за свои работы по физике и технике в 1892 году стал пэром Англии – лордом Кельвином Ларгским. Эта шкала является основной в физике, а единица измерения температуры – Кельвин – является основной единицей СИ.

Кельвин – равен 1/273,16 термодинамической температуры тройной точки воды (точки, в которой лед, вода и пар могут существовать одновременно).

Значения одной и той же температуры по шкале Кельвина и шкале Цельсия связаны равенством:

![]()

Для приближенных расчетов можно принять: T, К = t° С + 273. Абсолютные значения прироста температуры, взятые по шкалам Цельсия и Кельвина, совпадают: (ΔТ)К = (Δt)°С.

На практике наилучшим приближением к абсолютной термодинамической шкале является так называемая международная практическая шкала (МПТШ), основанная на системе хорошо воспроизводимых реперных точек (кипения, плавления и др.) ряда чистых веществ. МПТШ является практическим подтверждением абсолютной термодинамической шкалы и постоянно уточняется в соответствии с достижениями измерительной техники.

Реперные точки для градуировки температурных шкал установленные в МПТШ:

|

Вещество |

Реперная точка |

t,°C |

T,К |

|

Кислород |

Точка кипения |

-182,97 |

90,18 |

|

Вода |

Точка затвердевания |

0,00 |

273,15 |

|

Вода |

Точка кипения |

100 |

373,15 |

|

Сера |

Точка кипения |

444,60 |

717,75 |

|

Серебро |

Точка плавления |

960,80 |

1233,95 |

|

Золото |

Точка плавления |

1063,00 |

1336,15 |

Абсолютный нуль.

Температура Т = 0 К по абсолютной термодинамической шкале называется абсолютным нулем. Это предельно низкая температура. Охладить тело ниже абсолютного нуля невозможно. В термодинамике доказывается, что абсолютный нуль недостижим, хотя можно сколько угодно близко подойти к нему в экспериментах (в настоящее время достигнута температура 0,00001 К)

Действие термометров всегда основано на зависимости какого-либо свойства тела от температуры и может служить для ее измерения. Некоторые из этих зависимостей следующие:

зависимость объема жидкостей от температуры - тепловое расширение жидкостей; V=f(T)

зависимость электрического сопротивления металлов от температуры; R=f(T)

изменение электродвижущей силы термопары, в зависимости от разности температур спаев; ε

соотношение между давлением и температурой газа постоянной массы при постоянном объеме; P=f(T) при V=const.

зависимость частоты электромагнитного излучения нагретых тел от температуры;

.

.

Температура – мера средней кинетической энергии молекул

Согласно молекулярно-кинетической теории, температура рассматривается, как макроскопический параметр, характеризующий среднюю кинетическую энергию εср поступательного теплового движения молекул газа и являющийся количественной мерой интенсивности теплового движения молекул:

εср ~ Т

Здесь температура Т взята по абсолютной термодинамической шкале Кельвина. Коэффициент пропорциональности, устанавливающий связь между температурой в энергетических единицах – джоулях с температурой Т, в кельвинах называется постоянной Больцмана, в честь австрийского физика Людвига Больцмана, одного из основоположников молекулярно-кинетической теории.

![]()

Необходимо помнить, что температура определяется средней для большого количества молекул кинетической энергией, т.е. пропорциональна положительной величине, поэтому она может принимать только положительные значения,

Виды термометров

Газовый термометр. Измерение абсолютных температур наиболее точно можно производить с помощью газового термометра. Термометрическим телом является разреженный газ, а термометрической величиной

объем газа V=f(T) постоянной массы, при Р= соnst (термометры постоянного давления), или его давление при постоянном объеме P=f(T), при V=const. ( термометры постоянного объема)

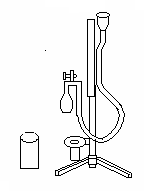

Газовый термометр постоянного объема (рис.1) представляет собой баллон 1 (чувствительный элемент), заполненный газом и соединенный с помощью трубки 2 с ртутным манометром 3. Баллон 1 погружается в среду, температуру которой надо измерить. Чтобы обеспечить постоянство объема газа, уровень ртути в левом колене манометра доводится до метки М поднятием или опусканием правого колена со ртутью. После установления теплового равновесия отсчитывается давление газа по разностям уровней ртути в коленах манометра.

Рис.1

![]() . Разность давлений Р1

и Р2

находится по разности уровней в коленах

манометра в мм.рт.ст.

. Разность давлений Р1

и Р2

находится по разности уровней в коленах

манометра в мм.рт.ст.

Устройство газового термометра и работа с ним довольно сложны – термометры громоздки, медленно приходят в состояние теплового равновесия, требуют особой осторожности из-за наличия ртути. По этим причинам они редко используются в практике. По ним обычно градуируются другие термометры.

Жидкостные термометры широко распространены в лабораторной практике, технике и быту. Они используются для измерения температур в области от –2000С до +7500С. Однако они не отличаются большой точностью. Действие термометров этого вида основано на тепловом расширении жидкости, являющейся термометрическим телом, а термометрической величиной ее объем V=f(T).

Чувствительным элементом жидкостного термометра является резервуар с термометрической жидкостью (ртуть, этиловый спирт, толуол и др.), находящийся в тепловом равновесии с исследуемым телом. Область применения жидкостных термометров ограничена со стороны низких температур свойствами жидкостей (они замерзают), а со стороны высоких – свойствами стекла, из которого изготовляют резервуар для жидкости, капилляр и корпус термометра (стекло размягчается).

Главные недостатки жидкостных термометров: влияние температуры внешней среды на их показания, значительная тепловая инерция и не всегда удобные для работы габариты.

Электрический термометр сопротивления основан на зависимости электрического сопротивления металлов или полупроводников от температуры. Широкое распространение получили термометры сопротивления из чистых металлов. Его чувствительный элемент – металлическая проволока.

Измерение температуры по существу сводится к измерению электрического сопротивления чувствительного элемента, приведенного в тепловой контакт с исследуемым телом. Чаще для этого пользуются методом мостовых схем (уравновешенный мост Уитстона).

Чувствительность термометра к изменению температуры характеризуется температурным коэффициентом сопротивления материала проволоки. Коэффициент численно равен относительному изменению сопротивления при изменении температуры на один градус:

![]() (3)

(3)

г деRt

– сопротивление проволоки при температуре

t0С,

а R0

– при 00С.

Для большинства чистых металлов при

температурах, близких к комнатной

температурный коэффициент сопротивления

αт

~ 0,004 – 0,006

град –1.

Зависимость R

(t0)

для металлов лишь приближенно является

линейной, поэтому термометры сопротивления

имеют нелинейную шкалу и нуждаются в

градуировке по газовому термометру.

Наиболее широким диапазоном доступных

для измерения температур обладают

платиновые термометры.

деRt

– сопротивление проволоки при температуре

t0С,

а R0

– при 00С.

Для большинства чистых металлов при

температурах, близких к комнатной

температурный коэффициент сопротивления

αт

~ 0,004 – 0,006

град –1.

Зависимость R

(t0)

для металлов лишь приближенно является

линейной, поэтому термометры сопротивления

имеют нелинейную шкалу и нуждаются в

градуировке по газовому термометру.

Наиболее широким диапазоном доступных

для измерения температур обладают

платиновые термометры.

В качестве чувствительного элемента термометров сопротивления широко применяются полупроводники – термисторы, сопротивление которых резко меняется с температурой (обычно уменьшается с ростом t0, т.е. αт < 0). У термисторов αт на порядок выше, чем у металлов, а удельное сопротивление – в десятки и сотни раз больше, чем у металлов. Это позволяет изготовить весьма чувствительные термометры малых размеров.

Рис.3

Для измерения разности температур между двумя спаями термопары используют электродвижущую силу (ЭДС), возникающую при контакте различных металлов. Величина термо-ЭДС εT пропорциональна разности температур спаев:

![]() (5)

(5)

здесь С – постоянная термопары, численно равная ТЭДС, возникающей при разности температур в 1 K (измеряется в В/К). Постоянная С зависит от природы термоэлектродов и интервала температур, в котором работает данная термопара. Для большинства пар металлов постоянная С имеет порядок 10-3 – 10-5 В/К.

Величина ТЭДС термопары зависит только от природы термоэлектродов и температуры спаев. На нее не влияют диаметр и длина проводов, распределение температуры по их длине, включение в цепь других проводников (при условии, что места их соединения с термоэлектродами имеют строго одинаковую температуру).

При измерении температуры с помощью термопары (рис.3) один из спаев (рабочий, или измерительный –2), приводят в тепловой контакт с исследуемым телом, температуру t2 которого надо измерить, а другой (спай сравнения, или реперный –1) помещают в сосуд с известной постоянной температурой t1 (чаще – тающий лед). Включенный в цепь термопары электроизмерительный прибор G (милливольтметр, потенциометр, гальванометр), дает показания, пропорциональные t2 – t1. Термопара в сочетании с градуированным электроизмерительным прибором представляет собой термоэлектрический термометр, не требующий постороннего источника тока. В цепи термопары происходит прямое преобразование внутренней энергии в электрическую энергию.

Достоинства термопар – простота изготовления, быстрое установление температурного равновесия, малые габариты, возможность измерять температуру в точке. Недостаток термопар – снижение их термоЭДС при низких температурах.