- •Класс птицы (aves) Общая характеристика и классификация

- •Внешнее строение и многообразие птиц Внешнее строение птиц

- •Многообразие птиц

- •Внутреннее строение птиц Общее строение систем и органов

- •Центральная нервная система и органы чувств

- •Органы чувств

- •Опорно-двинательный аппарат птиц Общая характеристика скелета

- •Осевой скелет

- •Пояса конечностей

- •Свободные конечности

- •Мышечная система

Внешнее строение и многообразие птиц Внешнее строение птиц

Приспособление к полёту во многом определило массу, общие контуры тела птиц и его составляющих частей. Размеры и масса летающих птиц ограничиваются малой поддерживающей силой воздуха. Масса самых крупных из них (грифы, дрофы, лебеди) составляет 14–16 кг при размахе крыльев до 3–4 метров (альбатросы, пеликаны). К самым мелким птицам относятся колибри, с массой тела в 1,6–2 г. Более значительна масса тела птиц, утративших способность к полёту: у пингвинов она достигает 40 кг, у страусов – 100 кг.

Различия во внешних признаках (форма клюва, шеи, передних и задних конечностей и др.) находятся в соответствии с образом жизни птиц, со степенью их подвижности.

|

|

|

Рис. 58. Клюв хищной птицы: 1– надклювье, 2 – подклювье, 3 – восковица, 4 – ноздря |

Задние конечности, варьирующие по длине, форме, количеству пальцев и их ориентации, зависят от среды обитания и характера движений (ходьба, бег, лазание по вертикальной поверхности, плавание). У многих видов на ногах по четыре пальца, однако, есть и птицы с более глубокой редукцией пальцев: до трёх (трёхпалый дятел) и двух (африканский страус).

В связи со специализацией конечностей при выполнении движений (передние – для полёта, задние – для ходьбы) резко изменилась посадка тела птиц. Передний его отдел приподнят над землёй, центр тяжести тела перенесён в область тазового пояса. Сохранять равновесие при передвижении по земле помогают изменения скелета и перестройка мышечной системы (см. следующие темы).

Передняя часть головы заканчивается роговым клювом, в котором выделяются надклювье и подклювье (рис. 58). Роговое покрытие клюва формируется из верхнего слоя эпидермиса и носит название рамфотека. Длина и форма клюва определяются пищевой специализацией птиц. У основания надклювья ряда птиц (попугаи, хищные птицы) находится восковица – участок голой кожи, снабжённый чувствующими клетками.

Наружные ноздри птиц – узкие, щелевидной формы, расположены в разной области надклювья либо на восковице.

По бокам головы расположены крупные глаза, имеющие подвижные веки и мигательную перепонку (третье веко). Позади глаз находятся парные слуховые отверстия, ведущие в наружные слуховые проходы, оканчивающиеся барабанной перепонкой. У основания хвоста лежит клоака.

Кожа птиц, как и у рептилий, тонкая и сухая, состоит из эпидермиса и собственно кожи (кутис). Поверхностные клетки эпидермального слоя постоянно ороговевают и слущиваются.

Собственно кожа состоит из плотного, соединительнотканного кориума и подкожной клетчатки. В кориуме находятся капилляры кровеносной системы, основания перьев (очины) и мускульные волокна.

Подкожная клетчатка представляет собой более рыхлый слой, в котором откладываются жировые образования.

|

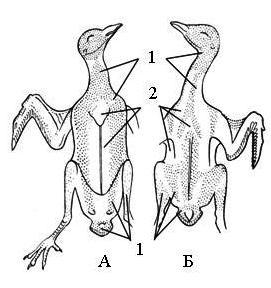

Рис. 59. Птерилии (1) и аптерии (2) голубя с брюшной (А) и спинной (Б) стороны |

У птиц, обитающих в засушливом климате (страусы, дрофы, попугаи, некоторые виды голубиных), копчиковой железы нет. Смазывание перьев у некоторых околоводных птиц (цапли) осуществляется и особым веществом, которое образуется из так называемых «пудреток» – порошкового пуха, растущего на спине и груди.

Все тело птицы, как правило, покрыто перьями (у птиц, питающихся падалью, голова и шея в разной степени голые). Перья являются производными

кожи и представляют собой роговые образования со специфической морфологией. Перо возникает в виде бугорка соединительнотканного слоя кожи, который имеет эпидермальное покрытие.

|

|

|

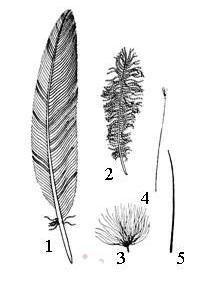

Рис. 60. Виды перьев: 1 – контурное перо, 2 – пуховое перо, 3 – собственно пух, 4 – нитевидное перо, 5 – щетинка ЗАРИСОВАТЬ |

Перьевой покров расположен на теле птицы в определённом порядке и, в зависимости от строения, выполняет разные функции. Выделяют перья груди, брюшной части, боков тела, надхвостья, подхвостья, плечевые и др.

Для облегчения массы тела при полёте и обеспечения механизма теплоотдачи перья птиц распределены неравномерно, особенно с брюшной стороны. Участки тела, где есть перья, называются птерилии, а лишённые перьевого покрова – аптерии (рис. 59). Сочетание подобных участков способствует большей свободе сокращений мускулатуры, определяющей движения тела, особенно в области конечностей.

На теле птицы находятся перья разной формы и строения: контурное, полупуховое, собственно пух, нитевидное и щетинка (рис. 60).

Основу перьевого покрова составляют контурные перья, которые находятся на теле (кроющие), крыльях (маховые) и хвосте (рулевые). Контурное перо имеет особое строение (рис. 61), что связано с большой функциональной нагрузкой, особенно при полёте. Основание пера (очин) находится в коже, а наружная его часть (стержень) несёт тонкие вытянутые бородки первого порядка, к которым, благодаря крючочкам, крепятся бородки второго порядка (бородочки). В результате такого сцепления формируется опахало пера, имеющее внутреннюю и наружную стороны, а перо представляет собой двустороннюю упругую пластинку.

Птица может менять степень раскрытия крыльев и рулевых перьев, таким образом, режим полёта, что особенно важно при изменении его скорости, направления, а также парении, взлёте и посадке.

Большая маневренность полёта определяется особым расположением контурных перьев на передних конечностях (рис. 62): к кисти крепятся первостепенные маховые перья, к предплечью – второстепенные маховые, к плечу – третьестепенные маховые. На фаланге первого пальца находится крылышко, состоящее из нескольких пёрышек и выполняющее особую роль при взлёте птицы (задерживает прохождение воздуха вперёд). Оно особенно хорошо развито у слабо летающих птиц. Основания маховых и рулевых перьев прикрыты кроющими перьями.

Остальные виды перьев по большей части располагаются на теле между кроющими перьями. Они выполняют функции теплорегуляции и осязания.

|

|

Рис. 61. Строение махового пера. А – общий вид; Б – схема строения опахала (увеличено): 1 – очин, 2 – стержень, 3 – бородки, 4 – бородочки, 5 – крючочки, 6 – наружное опахало, 7 – внутреннее опахало, 8 – пуховая часть опахала ЗАРИСОВАТЬ |

Полупуховое перо частично устроено по типу контурного (верхняя его часть); нижняя часть представлена пухом, у которого на бородках второго порядка отсутствуют крючочки, в результате чего в этой части опахало не образуется.

Собственно пух имеет строение, схожее с нижней частью полупухового пера; только стержень очень короткий, так что длинные бородки первого порядка выходят практически из одной точки. Пуховое покрытие имеют преимущественно птенцы. Значительное содержание пуха есть и у ряда взрослых птиц. Особенно много пуха у водоплавающих птиц и обитающих в местах с суровым климатом (гаги Заполярья).

Нитевидное перо состоит их длинного тонкого стержня, на конце которого имеются редуцированные бородки.

Щетинка представляет собой тонкий стержень без бородок. Располагаются щетинки чаще всего в углах рта, увеличивая угол захвата пищи. Хорошо развиты щетинки у насекомоядных птиц, захватывающих корм в полёте (стрижи, ласточки, козодои). Кроме того, как и другие перья, щетинки выполняют чувствующую функцию.

Окраска оперения птиц, определяется в основном наличием или отсутствием пигментов. Тёмную окраску определяют меланины, яркую – липохромы (каротиноиды, птерины). Сочетание этих пигментов даёт разные цвета и оттенки. Белый цвет пера обусловлен бесцветным роговым веществом, заполненным воздухом. У многих птиц окраска тела создаётся и интерференцией света, падающего на неровную поверхность перьев (голуби, колибри).

Для всех птиц характерна регулярная смена оперения, или линька. В течение года бывает две-три линьки в зависимости от быстроты стирания перьевого покрова у разных птиц. Частота и степень линьки связана также с сезонными изменениями и размножением птиц. Быстро и постоянно летающие птицы линяют постепенно и дольше по времени (хищные птицы, стрижи, ласточки).

Рис. 62. Схема скелета крыла и расположения маховых перьев:

1 – первостепенные маховые, 2 – второстепенные маховые, 3 – третьестепенные маховые, 4 – крылышко, 5 – связка, укрепляющая основания маховых перьев, 6 – кожистая летательная перепонка, 7 – плечевая кость, 8 – лучевая кость, 9 – локтевая кость, 10 – кисть, 11 – фаланга первого пальца

Полная и быстрая смена оперения характерна для птиц, обитающих в лесных, кустарниковых и травянистых местообитаниях. Во время такой линьки многие виды (куриные, гусеобразные, чистики, гагары, поганки, пастушки) предпочитают находиться в укромных местах, спасаясь от врагов.

Смена перьевого покрова характеризуется и сезонными различиями в его составе. Замечено, что зимнее оперение птиц состоит из большего числа перьев, среди которых возрастает содержание пуховых перьев. Увеличивается длина перьев и плотность их расположения на теле.