- •А.В. Румянцев

- •Содержание

- •Глава 6. Программная реализация метода

- •Глава 1. Краевые задачи теории поля

- •1.1 Уравнение переноса в обобщенной криволинейной системе координат

- •1.2 Краевые условия задачи

- •1.3* Краткая характеристика методов решения краевой задачи

- •Глава 2. Метод конечных элементов в краевых

- •2.1 Методы взвешенных невязок

- •2.2 Основная концепция метода конечных элементов

- •Глава 3. Геометрические аспекты мкэ

- •3.1 Типы конечных элементов. Базовый каталог элементов

- •3.2 Дискретизация области на элементы

- •А) с разными (вид сверху); б) с одинаковыми.

- •Цифры – это номер элемента по каталогу

- •3.3 Нумерация элементов и узлов

- •3.4 Индексация узлов и формирование таблицы входных данных

- •Осесимметричной детали

- •Геометрическая часть таблицы входных данных

- •Глава 4. Математическое описание элемента

- •4.1 Метод Крамера

- •4.2 Метод Лагранжа

- •4.3 Обобщенный метод Крамера-Лагранжа

- •4.4 Эрмитовы элементы

- •4.5 Свойства базисных функций элемента

- •Глава 5. Вычислительные аспекты мкэ

- •5.2 Матричное представление элементного вклада

- •Производные базисных функций

- •5.3 Формирование глобальных матриц для исследуемой области

- •А) Сокращенная

- •5.4 Стандартизация матриц элементов

- •5.5 Естественная система координат

- •5.6 Средние температуры элемента

- •Глава 6. Программная реализация мкэ

- •6.1 Задание краевых условий задачи

- •6.2 Решение системы динамических уравнений

- •Временная циклограмма q(τ)

- •6.З Учет температурной зависимости теплофизических параметров

- •6.4 Радиационный компонент теплообмена

- •6.5 Сходимость, полнота и согласованность, точность

- •Базовый каталог объемных элементов

- •Осесимметричные объемные элементы

- •Базовый каталог одно- и двумерных элементов

3.3 Нумерация элементов и узлов

Элементы,

на которые разбита конструкция,

необходимо индивидуализировать, что

проще всего достигается присвоением

ему номера

![]() .

Он никак не связан с номером

.

Он никак не связан с номером![]() элемента по каталогу, фиксирующим его

геометрию. Нумерация элементов не

влияет на вычислительные аспекты МКЭ

и поэтому представляет собой простую

процедуру, опирающуюся на естественное

пожелание удобства при пользовании.

Очевидно, что элементы, относящиеся к

частям конструкции при укрупненном

ее расчленении, должны

элемента по каталогу, фиксирующим его

геометрию. Нумерация элементов не

влияет на вычислительные аспекты МКЭ

и поэтому представляет собой простую

процедуру, опирающуюся на естественное

пожелание удобства при пользовании.

Очевидно, что элементы, относящиеся к

частям конструкции при укрупненном

ее расчленении, должны

иметь

последовательную нумерацию. Номер

элемента будем заключать в круглые

скобки –

![]() – во избежание путаницы с номером

– во избежание путаницы с номером![]() (по каталогу) и с номерами узлов.

(по каталогу) и с номерами узлов.

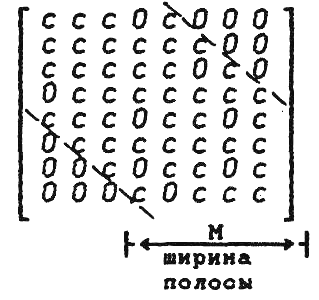

Нумерация узлов существенно влияет на эффективность вычислений. Применение МКЭ к решению дифференциального уравнения приводит к системе алгебраических уравнений (необязательно линейных), большое число коэффициентов в которой равно нулю. Все ненулевые коэффициенты (и некоторые нулевые) в глобальной матрице коэффициентов находятся между двумя линиями, параллельными главной диагонали. Расстояние между главной диагональю и этими линиями называется шириной полосы матрицы. Все коэффициенты вне этой полосы равны нулю, и они не заносятся в память ЭВМ (это одно из преимуществ МКЭ). Уменьшение ширины полосы приводит к уменьшению требуемого объема памяти и к сокращению времени вычислений.

В конкретных расчетах структура

матрицы

может быть представлена набором

целочисленных пар

![]() ,

каждая из которых означает пару

переменных (т.е. номера строки и столбца).

Полуширина М матрицы определя-

,

каждая из которых означает пару

переменных (т.е. номера строки и столбца).

Полуширина М матрицы определя-

ется

при этом максимумом величины

![]() ,

взятой по всем

,

взятой по всем![]() -элементам

матрицы [3]:

-элементам

матрицы [3]:

![]() .

(3.3.1)

.

(3.3.1)

При

работе с векторными величинами (например,

скорость или перемещение в узле),

величину

![]() нужно умножить на число

нужно умножить на число![]() неизвестных в узле (число компонент

векторной величины). В общем случае:

неизвестных в узле (число компонент

векторной величины). В общем случае:

![]() .

(3.3.2)

.

(3.3.2)

Для

скалярной величины, такой как температура,

очевидно,

![]() .

.

Объем памяти, необходимой для профильной записи матрицы, определяется формулой:

![]() .

(З.3.3)

.

(З.3.3)

Правильной

нумерацией узлов, очевидно, будет та,

которая минимизирует либо полуширину

![]() ,

либо профиль

,

либо профиль![]() ,

в зависимости от предполагаемой формы

,

в зависимости от предполагаемой формы

записи.

В большинстве случаев минимизация

![]() минимизирует и

минимизирует и![]() .

.

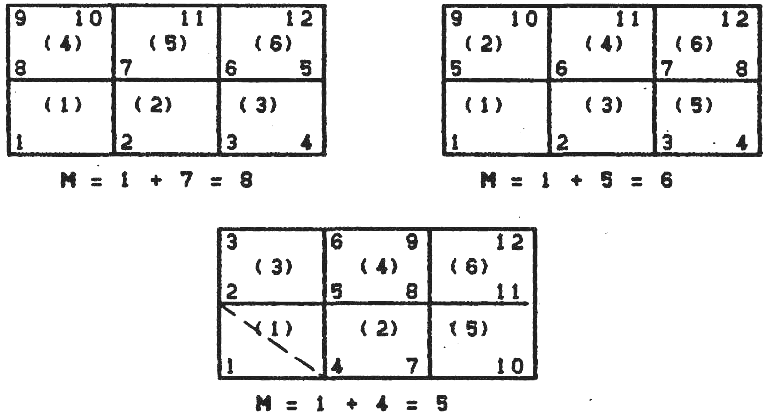

На

рис. 3.4 представлены различные варианты

нумерации узлов

(и элементов).

Сопоставление получаемых

![]() показывает предпочтительность последнего

варианта, в котором обеспечивается

наименьшая из максимальных разница

между номерами узлов, принадлежащих

одному элементу. Это достигается

последовательной нумерацией узлов

при движении в направлениинаименьшего

размера тела. Если от четырехугольных

элементов перейти к треугольным, то

при правильной нумерации меньшие

показывает предпочтительность последнего

варианта, в котором обеспечивается

наименьшая из максимальных разница

между номерами узлов, принадлежащих

одному элементу. Это достигается

последовательной нумерацией узлов

при движении в направлениинаименьшего

размера тела. Если от четырехугольных

элементов перейти к треугольным, то

при правильной нумерации меньшие

![]() получаются при проведении левой

диагонали, как показано на рис. 3.3.

Переход к треугольным элементам лишь

удваивает число элементов, не

получаются при проведении левой

диагонали, как показано на рис. 3.3.

Переход к треугольным элементам лишь

удваивает число элементов, не

Рис. 3.4 К вопросу нумерации узлов

сказываясь на количестве узлов. Как уже указывалось, нумерация элементов носит произвольный характер, так как формирование глобальных матриц из матриц элементов осуществляется по номерам узлов, а не элементов.