Конспект лекций Глазова / 3.8. Некот непрер. распр

..doc3.8. Некоторые непрерывные распределения.

-

Равномерное (прямоугольное) распределение. Это простейшее непрерывное распределение с плотностью вероятности, постоянной на конечном интервале и равной нулю вне этого интервала. Записав плотность в виде

определим А из условия нормировки: площадь под кривой плотности (b-a)A=1, откуда A=1/(b-a). Функция распределения

т. е.

линейна в области, где f(x) отлична от нуля (см. рис. 3.8.1).

Рисунок 3.8.1.

Равномерное распределение.

Начальный момент порядка k

![]() ,

,

в частности,

![]() ,

,

![]()

т. е. с. к. о. в

![]() раз меньше полуширины (b-a)/2

распределения.

раз меньше полуширины (b-a)/2

распределения.

Центральные моменты нечетного порядка равны нулю вследствие симметрии распределения, центральные моменты четного порядка

![]() ,

,

в частности,

![]() ,

,

откуда коэффициенты асимметрии и эксцесса

kas=![]() kex=

kex=![]()

Характеристическая функция

![]() .

.

Для четного равномерного распределения, получаемого при a=-g, b=g, где g>0,

![]() ,

,

как и следовало ожидать, четна.

Равномерное распределение часто встречается на практике, например:

а) ошибка округления случайного числа до целых имеет четное равномерное распределение на (-0.5, 0.5);

б) время ожидания поезда метро, следующего строго через 2 минуты, при случайном выходе на перрон - СВ, имеющая равномерное на (0, 2) распределение.

Кроме того, часто равномерное распределение принимается как приближенное в тех случаях, когда известны минимальное и максимальное значения непрерывной СВ, но не известна плотность вероятности.

-

Треугольное распределение (распределение Симпсона). Это четное распределение с плотностью вероятности (см. рис. 3.8.2)

где b>0. На самом деле это класс распределений с одним параметром b.

Рисунок 3.8.2.

Треугольное распределение (Симпсона).

Упражнение 3.8.1. Из геометрических соображений проверить нормировку распределения и найти m, kas , xmod , xmed .

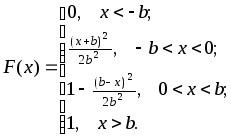

Упражнение 3.8.2. Убедиться, что функция распределения имеет вид

Характеристическая функция имеет вид (без вывода)

![]() ,

,

и, как и следовало ожидать, действительна вследствие симметрии распределения.

Это распределение используется, в частности, в теории ошибок и в цифровой связи, т. к. его имеет СВ, равная сумме двух независимых СВ, распределенных равномерно. Такая ситуация возникает, например, при округлении концевых значений интервала времени.

-

Экспоненциальное распределение. Это распределение случайной величины, принимающей неотрицательные значения, с плотностью вероятности (см. рис. 3.8.3)

![]() ,

,

![]() ,

b>0.

,

b>0.

На самом деле это

класс распределений с одним параметром

![]() .

.

Убедимся, что условие нормировки выполнено:

![]() .

.

Рисунок 3.8.3.

Плотность вероятности и функция распределения экспоненциального распределения с параметром b=2.

Функция распределения (см. рис. 3.8.3)

Характеристическая функция

![]() .

.

Из нее находим начальные моменты:

![]() ,

,

откуда

![]() .

.

Таким образом,

смысл параметра

![]() - величина, обратная математическому

ожиданию. Заметим, что

- величина, обратная математическому

ожиданию. Заметим, что

![]() и относительное с. к. о. не зависит от

параметра

и относительное с. к. о. не зависит от

параметра

![]() :

:

![]() .

.

Экспоненциальное

распределение возникает в различных

приложениях теории вероятностей, в

особенности в теории надежности и теории

массового обслуживания. Наиболее важная

математическая причина этого - тот факт,

что «пустой» интервал в однородном

пуассоновском потоке имеет экспоненциальное

распределение. Выведем это свойство.

Вероятность того, что на интервал длиной

![]() однородного пуассоновского потока с

плотностью потока b

не

попадет ни одной точки, дается формулой

(2.14.5):

однородного пуассоновского потока с

плотностью потока b

не

попадет ни одной точки, дается формулой

(2.14.5):

![]() .

.

С другой стороны,

это вероятность того, что длина X

«пустого» интервала будет не меньше

заданной

![]() ,

т. е.

,

т. е.

![]() ,

,

![]() >0,

>0,

откуда F(x)=1-e-bx, x>0, и, дифференцируя это равенство, получаем

f(x)=be-bx , x>0,

т. е. «пустой» интервал имеет экспоненциальное распределение.

-

Распределение арксинуса. Это распределение непрерывной СВ, принимающей значения на конечном интервале (-a, a), с плотностью вероятности (см. рис. 3.8.4)

Рисунок 3.8.4.

Плотность вероятности распределения арксинуса.

Упражнение 3.8.3. Убедиться в том, что функция распределения

построить ее и объяснить название распределения.

Это распределение имеет поучительные математические свойства.

а) Плотность вероятности f(x) не ограничена при приближении к точкам а-, а , и имеет в этих точках бесконечный разрыв (эти возможности оговорены в п. 3.3 и не нарушают обязательных требований к f(x)).

б) У этого распределения нет моды (т. к. f(x) не имеет локальных максимумов), но есть антимода xantmod=0 (эта возможность также оговорена в п. 3.3).

в) Несмотря на

неограниченность f(x),

интеграл от нее по всей оси сходится и

равен 1 (что входит в число обязательных

требований), более того, все моменты

распределения существуют (что не

входит в число обязательных требований).

Причина сходимости соответствующих

несобственных интегралов - достаточно

медленное возрастание f(x)

при

![]() и

и

![]() .

.

г) Несмотря на несколько необычные свойства f(x), функция распределения F(x) имеет простой вид и, как и должно быть для непрерывной СВ, она всюду непрерывна.

Не следует думать, что это распределение специально придумано для демонстрации необычных математических свойств; наоборот, оно встречается в практических приложениях, например, такое распределение имеет мгновенное значение важного для статистической радиотехники случайного процесса, называемого «синусоидой со случайной фазой».

Характеристическая функция этого распределения

![]()

не выражается

конечной комбинацией элементарных

функций (т. е. выражается только через

специальные

функции).

Моменты легко найти по определению,

беря соответствующие интегралы по

частям, но и без вычислений, в силу

симметрии распределения, ясно, что m=![]() (и

вообще для нечетных центральных

моментов). Вычислив

(и

вообще для нечетных центральных

моментов). Вычислив

![]() D=a2/2,

имеем

D=a2/2,

имеем

![]() kas=0.

kas=0.

-

Распределение Коши. Так называется распределение непрерывной СВ с плотностью

f(x)=A/(1+x2),

![]() ,

A>0.

,

A>0.

Определив А из условия нормировки,

![]()

запишем плотность вероятности в виде

|

f(x)= |

(3.8.1) |

Это распределение встречается в физике, геофизике, математической статистике, статистической радиотехнике и других областях. Замечательным свойством этого распределения является то, что все его моменты в обычном смысле (т. е. как интегралы Римана) не существуют. Это означает, что интегралы для моментов

![]()

расходятся в обычном смысле при всех k=1, 2, ..., в том числе и математическое ожидание (правило, что для симметричного распределения m и нечетные центральные моменты равны нулю, справедливо только при существовании моментов). Если взять т. н. главное значение интеграла (или в смысле Коши), в данном случае вычисляемое как

![]() ,

,

то при нечетном k получим 0, т. е. математическое ожидание и все нечетные центральные моменты в смысле главного значения равны нулю (в указанном смысле - это следствие симметрии распределения). При четном же k моменты (и в том числе - дисперсия) не существуют уже ни в каком смысле и для характеризации эффективного разброса значений надо применять нетрадиционные меры (см. п. 3.5). . Ясно также, что коэффициенты асимметрии и эксцесса не определены. Тот же результат получится, если найти характеристическую функцию (вывод не приводим)

![]() ,

,

и попытаться искать моменты через ее производные в нуле, т. к. последние не существуют.

-

Распределение Лапласа (двустороннее экспоненциальное распределение). Это распределение непрерывной СВ, принимающей значения на всей оси, с плотностью вероятности (см. рис. 3.8.5)

![]() ,

a>0.

,

a>0.

Рисунок 3.8.5.

Распределение Лапласа (двустороннее экспоненциальное).

На самом деле это класс распределений с одним параметром а .

Упражнение 3.8.4. Проверить выполнение условия нормировки и убедиться, что функция распределения

Благодаря быстрому убыванию плотности на бесконечностях, все моменты этого распределения существуют, при этом математическое ожидание m и нечетные центральные моменты равны нулю в силу четности распределения. По этой же причине начальные моменты равны соответствующим центральным. Найдя также

![]() ,

,

![]() ,

,

имеем

![]() ,

,

т. е. это распределение имеет большой положительный эксцесс.

Упражнение 3.8.5. Проверить, что характеристическая функция

![]() .

.

Распределение Лапласа часто используется в теории надежности.

-

Нормальное (гауссово) распределение. Это распределение непрерывной СВ (она также называется нормальной) , принимающей значения на всей оси, с плотностью вероятности

|

f(x)=Aexp[-Q(x)], |

(3.8.2) |

где A>0

- коэффициент

нормировки, Q(x)

- квадратичная

функция, принимающая на оси неотрицательные

значения. Выделив из Q(x)

полный квадрат и записав ее в виде

Q(x)=B(x-a)2

+C,

где

B>0,

С

![]() 0,

подставим в (3.8.2):

0,

подставим в (3.8.2):

|

f(x)=Eexp[-B(x-a)2] |

(3.8.3) |

где E=Aexp(-C)>0 - новый коэффициент нормировки. Из условия нормировки

![]() ,

,

сделав замену

переменных

![]() и

учитывая интеграл

Пуассона

и

учитывая интеграл

Пуассона

![]() ,

,

находим

![]() .

Из симметрии плотности (3.8.3) относительно

т. а

следует, что математическое ожидание

.

Из симметрии плотности (3.8.3) относительно

т. а

следует, что математическое ожидание

|

m=a. |

(3.8.4) |

Как выяснится ниже,

|

B=1/2 |

(3.8.5) |

Выражая из (3.8.4),

(3.8.5) a,

B,

E

через

m,

![]() и подставляя в (3.8.3), получаем

и подставляя в (3.8.3), получаем

|

f(x)= |

(3.8.6) |

Именно в такой

форме принято записывать плотность

вероятности нормального распределения.

Особенность этой формы записи в том,

что параметры распределения (их, как

видим, два) уже выражены через математическое

ожидание m

и с.

к.

о.

![]() .

Проведенные выше выкладки полезны в

тех случаях, когда дана f(x),

еще не приведенная к виду (3.8.6). Пусть,

например, дано:

.

Проведенные выше выкладки полезны в

тех случаях, когда дана f(x),

еще не приведенная к виду (3.8.6). Пусть,

например, дано:

f(x)=0.13298exp[-0.05556(x+2)2].

Это выражение

имеет форму (3.8.3) при B=0.05556>0,

E=0.13298>0,

следовательно,

это плотность вероятности нормального

распределения. Из (3.8.4), (3.8.5) находим

m=-2,

![]() =3

и

записываем f(x)

в форме (3.8.6):

=3

и

записываем f(x)

в форме (3.8.6):

|

|

(3.8.7) |

Для краткости записи придумано обозначение

f(x)=N(m,

![]() ),

),

в котором указывается

факт нормального распределения (буква

N)

и значения m,

![]() .

Например,

плотность (3.8.7) запишется как N(-2,

3).

.

Например,

плотность (3.8.7) запишется как N(-2,

3).

Обсудим свойства

плотности (3.8.6). Графики, соответствующие

различным m,

![]() ,

показаны

на рис. 3.8.6.

,

показаны

на рис. 3.8.6.

Рисунок 3.8.6.

Семейство плотностей вероятности нормального распределения

при различных

значениях параметров

![]() .

.

Кривая плотности

имеет характерный гладкий колоколообразный

вид, с единственным максимумом fmax=1/![]() в т. m

(где показатель экспоненты равен нулю)

и точками перегиба

в т. m

(где показатель экспоненты равен нулю)

и точками перегиба

![]() .

Плотность убывает на бесконечности

очень быстро: быстрее x-n

с любым

конечным n>0,

поэтому

существуют моменты любого конечного

порядка. Кривая плотности симметрична

относительно т. m,

поэтому m=xmod=xmed

и все

центральные моменты нечетного порядка

равны нулю. С увеличением m

кривая

плотности сдвигается на столько же

вправо, с уменьшением m

- влево, с увеличением

.

Плотность убывает на бесконечности

очень быстро: быстрее x-n

с любым

конечным n>0,

поэтому

существуют моменты любого конечного

порядка. Кривая плотности симметрична

относительно т. m,

поэтому m=xmod=xmed

и все

центральные моменты нечетного порядка

равны нулю. С увеличением m

кривая

плотности сдвигается на столько же

вправо, с уменьшением m

- влево, с увеличением

![]() кривая становится шире и ниже, с

уменьшением - уже и выше (это соответствует

смыслу

кривая становится шире и ниже, с

уменьшением - уже и выше (это соответствует

смыслу

![]() как меры разброса значений СВ при

соблюдении условия нормировки).

как меры разброса значений СВ при

соблюдении условия нормировки).

Функция распределения

![]()

не выражается

конечной комбинацией элементарных

функций, поэтому, сделав замену переменных

![]() ,

и записав

,

и записав

![]() ,

,

сравним ее со специальной функцией

|

|

(3.8.8) |

называемой интегралом вероятности. Очевидно,

|

|

(3.8.9) |

Практически

значения F(x)

рассчитывают по таблицам функции

![]() ,

или на компьютере. Свойства F(x)

определяются

свойствами функции

,

или на компьютере. Свойства F(x)

определяются

свойствами функции

![]() .

Из (3.8.8) следует, что

.

Из (3.8.8) следует, что

![]() всюду монотонно возрастает (т. к.

подынтегральная функция положительна);

при

всюду монотонно возрастает (т. к.

подынтегральная функция положительна);

при

![]()

![]() ;

переходя заменой

;

переходя заменой

![]() к интегралу Пуассона, видим, что при

к интегралу Пуассона, видим, что при

![]() ,

а вследствие симметрии подынтегральной

функции

,

а вследствие симметрии подынтегральной

функции

![]() Функция

Функция

![]() бесконечно дифференцируема, в частности,

бесконечно дифференцируема, в частности,

![]() ,

,

и x=0

- точка

перегиба функции

![]() .

.

Обращаясь теперь

к свойствам функции распределения F(x),

видим, что она всюду непрерывна, бесконечно

дифференцируема, монотонно возрастает,

![]() ,

в т. m

имеет перегиб. Вероятность попадания

нормальной СВ в интервал

,

в т. m

имеет перегиб. Вероятность попадания

нормальной СВ в интервал

|

P(a<X<b)=F(b)-F(a)= |

(3.8.10) |

Найдем характеристическую функцию:

![]() ;

;

сделав замену переменных

![]() ,

,

получим

.

.

Как видим,

интегрирование ведется по прямой,

отстоящей на

![]() вниз от действительной оси. В теории

функций комплексного переменного

показывается, что путь интегрирования

можно деформировать в области аналитичности

подынтегральной функции. Поскольку

функция exp(-z2)

аналитична

в любой конечной области, совместим

путь интегрирования с действительной

осью, тогда последний интеграл превратится

в интеграл Пуассона; в результате

вниз от действительной оси. В теории

функций комплексного переменного

показывается, что путь интегрирования

можно деформировать в области аналитичности

подынтегральной функции. Поскольку

функция exp(-z2)

аналитична

в любой конечной области, совместим

путь интегрирования с действительной

осью, тогда последний интеграл превратится

в интеграл Пуассона; в результате

|

|

(3.8.11) |

Моменты нормального распределения проще всего находить не по определению, т. к. это требует многократного интегрирования по частям, и не из характеристической функции, т. к. выражения последовательных производных становятся все более громоздкими, а из рекуррентной формулы для центральных моментов, к выводу которой сейчас приступаем. Имеем

![]() .

.

Сделав замену

переменных

![]() ,

получим

,

получим

|

|

(3.8.12) |

Интегрируя по частям, найдем

т. к. первый член в фигурных скобках равен нулю. С другой стороны, заменив в (3.8.12) k на k-2, получим

|

|

(3.8.13) |

Сравнивая (3.8.12) и (3.8.13), получаем искомую рекуррентную формулу:

|

|

(3.8.14) |

Начиная с тождества

![]() ,

получаем, что все нечетные центральные

моменты равны нулю, что уже отмечалось

и является следствием симметрии

распределения. Начиная с тождества

,

получаем, что все нечетные центральные

моменты равны нулю, что уже отмечалось

и является следствием симметрии

распределения. Начиная с тождества

![]() ,

и последовательно подставляя результат

в (3.8.14), получаем формулу

,

и последовательно подставляя результат

в (3.8.14), получаем формулу

|

|

(3.8.15) |

где (k-1)!! - произведение всех нечетных чисел от 1 до k-1 включительно. По ней очень просто находятся четные центральные моменты, по ним, в свою очередь, можно найти начальные моменты, используя (3.4.8). В частности,

|

|

(3.8.16) |

Отсюда легко получаем kas=0, kex=0, чего следовало ожидать, т. к. распределение симметрично, а эксцесс отсчитывается от нормального распределения.

Особое значение имеет каноническое (стандартное) нормальное распределение:

|

f(x)=N(0,

1)= |

(3.8.17) |

с параметрами m=0,

![]() =1.

Для любой

нормальной СВ X

плотность

вероятности центрированной

и нормированной

СВ

=1.

Для любой

нормальной СВ X

плотность

вероятности центрированной

и нормированной

СВ

Xcn=(X-mx)/![]() ,

,

имеет вид(3.8.17).

Все

характеристики этого распределения

получим из выше

найденных,

положив m=0,

![]() =1:

=1:

F(x)=![]() P(a<X<b)=

P(a<X<b)=![]()

![]() exp(-v2/2),

exp(-v2/2),

![]() ,

(k=2,

4, ...).

,

(k=2,

4, ...).

В частности, отсюда следует полезная статистическая интерпретация функции Интеграл вероятности: это функция распределения центрированной и нормированной СВ.

Нормальное распределение - основное (важнейшее) в теории вероятностей и ее приложениях: в математической статистике, теории случайных процессов, статистической радиотехнике и др. Это объясняется тем, что оно очень часто встречается в практических задачах и имеет ряд замечательных математических свойств. Причины частого применения этого распределения:

1. Многие СВ в физике и технике имеют нормальное распределение. Например, при термодинамическом равновесии проекции скоростей молекул газа на любую ось - нормальные СВ.

2. Многие распределения, не являющиеся нормальными, при определенных условиях стремятся к нормальному. Это относится даже к дискретным распределениям, например, биномиальному, пуассоновскому и некоторым другим (см. п. 7.9).

3. Т. н. центральная

предельная теорема

устанавливает (см. п. 7.8), что распределение

случайной величины, равной сумме n

случайных

величин (возможно, разных), при определенных

широких условиях стремится к нормальному

при n![]() .

Это свойство имеет фундаментальное

значение, т. к. очень часто СВ является

суммой многих случайных величин. Это

относится, например, к случайным ошибкам

измерения, к величине отраженного от

цели сигнала в радиолокации и т. д.

.

Это свойство имеет фундаментальное

значение, т. к. очень часто СВ является

суммой многих случайных величин. Это

относится, например, к случайным ошибкам

измерения, к величине отраженного от

цели сигнала в радиолокации и т. д.