Основы системного анализа(текст лекций)

.pdf

81

была как можно более полной. Благодаря абстрактности такой модели этой полноты достичь, как правило, можно.

Пример. К числу полных форм моделей можно отнести, в частности, схему любой деятельности человека (рис. 5.1). В схеме выделены:

субъект деятельности (С);

объект, на который направлена деятельность (О);

средства, используемые в процессе деятельности (Ср);

окружающая среда (ОС);

все возможные связи между ними.

Такие общие формальные модели могут служить основанием для многих содержательных моделей. Поэтому создание банка полных формальных моделей (в искусственном интеллекте такие полные формальные модели называются фреймами) является сегодня одной из важнейших задач информационного обеспечения системного анализа.

Надо иметь в виду, однако, что полнота формальной модели является хотя и необходимым, но отнюдь не достаточным условием полноты декомпозиции. Все зависит, в конечном счете, от содержательной модели, которая только строится šпо образуŸ формальной модели, но никогда в полной мере ей не соответствует. Как формальная модель не может учитывать все нюансы содержательных моделей, так и содержательные модели могут иметь различную степень детализации формальной модели в зависимости от решаемой задачи.

Пример. Необходимо проанализировать проблемы преподавания в вузе. Для этого необходима модель педагогического процесса. В качестве полной

Рис. 5.2. Фрейм педагогического процесса

формальной модели можно взять рассмотренную нами только что модель деятельности вообще, придав соответствующую содержательную интерпретацию входящим в нее элементам. Возникает вопрос – какие стороны педагогического процесса можно изучить с помощью такой модели? Нетрудно заметить, что в такой очень общей постановке можно

82

изучить лишь самые общие методические стороны деятельности вуза. Чтобы более подробно проанализировать учебный процесс, оказывается достаточным фреймовый элемент ¡Средства¢ разделить всего на два, т.е. выделить в отдельные элементы ¡Изучаемый предмет¢ (Пр) и ¡Технические средства обучения¢ (ТСО) (рис. 5.2). И после этого сразу же начинают просматриваться такие организационные аспекты учебного процесса, как аудиторные практические занятия (студент – преподаватель – ТСО), лекционное преподавание (преподаватель – предмет – студент), самостоятельная работа студентов (студент – ТСО – предмет), методическая работа преподавателя (преподаватель – предмет – ТСО).

Алгоритмизация процесса декомпозиции. Поговорим теперь о собственно алгоритмизации процесса декомпозиции. Алгоритм декомпозиции представляет собой последовательность действий над анализируемым объектом, в результате чего получается древовидная структура все более простых составных частей.

Начнем с требований к этой древовидной структуре. С количественной стороны эти требования сводятся к двум противоречивым принципам:

полноты (проблема должна быть рассмотрена максимально всесторонне и подробно), и

простоты (описание должно быть лишь минимально необходимым).

Принцип простоты заставляет сокращать размеры дерева как šвширьŸ, так и šвглубьŸ. Рассмотрим вначале вопрос о размерах дерева šвширьŸ. Так как размеры šвширьŸ определяются числом элементов модели-основания, то выбирать из них надо как можно более компактные. С другой стороны, принцип полноты требует брать как можно более подробные модели. Компромисс здесь достигается с помощью понятия существенности: в модель-основание должны включаться лишь те элементы, которые с точки зрения цели данного анализа являются существенными. Определением существенности занимаются эксперты. Чтобы избежать невключения в модель какоголибо существенного элемента, в модели, как мы уже говорили, обычно предусматривают дополнительный элемент типа šвсе остальноеŸ, который может и не понадобиться, но будет постоянно напоминать эксперту, что модель может быть неполной. Кроме того, этот элемент дает возможность в случае необходимости разбивать отдельные элементы модели-основания.

83

Рассмотрим теперь вопрос о размерах дерева šвглубьŸ, т.е. о числе уровней декомпозиции. Принцип простоты требует, чтобы оно было небольшим, а принцип полноты – чтобы при необходимости декомпозицию можно было продолжать и дальше. Компромисс здесь таков: декомпозиция продолжается до тех пор, пока по каждой из ветвей дерева не будет достигнута элементарность (неделимость) конечных фрагментов. Если же такая элементарность не достигнута, конечные фрагменты признаются экспертами сложными, но не поддающимися дальнейшему разложению. Причинами этого может быть либо ограниченность знаний экспертов (сложность из-за неинформированности), либо в том, что нужные знания существуют, но их использование не осознано (сложность из-за непонимания), либо в принципиальном отсутствии нужных знаний (сложность из-за незнания).

Итак, алгоритм процесса декомпозиции проблемы (системы) включает в себя: выбор формальной модели-основания, наполнение ее конкретным содержанием с дальнейшей детализацией элементов с учетом принципов существенности и элементарности.

5.2. Агрегирование

Агрегирование является операцией, обратной декомпозиции. В зависимости от целей могут использоваться различные способы агрегирования, однако независимо от способа у всех агрегатов есть одно общее свойство, суть которого состоит в следующем. Свойства системы не являются простой суммой свойств составляющих ее частей.

При объединении частей в целое возникает нечто качественно новое, такое, чего не было и не могло быть без этого объединения. Это новое качество называется эмерджентностью (от англ. emergence – возникновение из ничего). Оно существует, пока существует целое и является, таким образом, проявлением внутренней целостности системы.

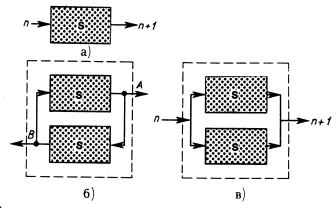

Пример. Пусть имеется цифровой автомат S (рис. 5.3), преобразующий любое целое число на его выходе в число, на единицу больше входного (а). Если соединить два таких автомата последовательно в кольцо (б), то в полученной системе обнаружится новое свойство: она начнет генерировать возрастающие последовательности А и В, причем одна из этих последовательностей состоит только из четных, а другая – только из нечетных чисел.

84

Рис. 5.3. Эмерджентность цифрового автомата

Параллельное соединение тех же автоматов (в) ничего не изменяет в арифметическом отношении, но увеличивает надежность вычислений, поскольку на выход все равно поступает сигнал хотя бы от одного автомата.

Понятно, что какие бы удивительные свойства не возникали при объединении элементов в систему, ничего мистического, взявшегося šниотку-

даŸ, здесь нет. Новые свойства возникают благодаря конкретным связям между конкретными элементами. Другие связи дадут другие свойства.

Кстати, свойство эмерджентности официально признано.

Например, при государственной экспертизе изобретений патентоспособным признается и новое, ранее не известное, соединение хорошо известных элементов, если при этом появляются новые полезные свойства.

Виды агрегирования. Перейдем теперь к видам агрегирования. В самом общем виде агрегирование можно определить как установление взаимосвязей между заданным количеством элементов. Благодаря свободе выбора того, что именно рассматривается в качестве элемента, а также как образуется множество элементов, и какие взаимосвязи между ними устанавливаются, можно получить весьма большое количественно и весьма разнообразное качественно множество агрегатов. Мы рассмотрим здесь лишь основные из них, которые типичны для системного анализа, а именно: конфигуратор, агрегаты-опера- торы и агрегаты-структуры.

Конфигуратор. Начнем с конфигуратора. Всякое сложное явление только тогда может быть охарактеризовано достаточно полно, когда оно рассмотрено с разных сторон (принцип полноты). В реальной жизни не бывает проблем чисто физических, химических, экономических, общественных или даже системных – все эти термины обозначают не саму проблему, а лишь точку зрения на нее. Как образно говорят специалисты-системщики, проблема, сколь бы сложной она ни была, станет еще сложнее, если на нее правильно посмотреть.

85

Пример 1. ДТП должно рассматриваться и рассматривается не только как физическое явление, вызванное механическими причинами (техническое состояние автомобиля и дороги, силы инерции, трение, удар и т.д.), но и как явление медицинского, социального, экономического, юридического характера.

Пример 2. Даже движение планет имеет не только механические аспекты, но и социальные – переход от геоцентрического описания к гелиоцентрическому вызвал достаточно большие потрясения.

В то же время, исходя из принципа простоты, описание явления должно быть лишь минимально необходимым. При декомпозиции этот вопрос решается, как мы только что говорили, компромиссно с помощью понятия существенности, что, хотя и сопровождается риском недостаточной полноты или излишней подробности, но все-таки дает некоторую свободу выбора. При агрегировании такой свободы выбора нет. Здесь ни о какой неполноте речи быть не может, поскольку при использовании неполного описания в результате агрегирования мы можем получить совсем не то, что должны были получить (неправильно собрав автомобиль, или какую-то его часть, мы никогда не получим действующий автомобиль, или его действующий агрегат).

Все эти условия выполняются в агрегате, который включает качественно различные языки описания системы, но так, что их число лишь минимально необходимо. Такой агрегат и получил название конфигуратора. Конфигуратор, таким образом, можно определить как совокупность качественно различающихся точек зрения на проблему, которую нужно решить.

Пример 1. Конфигуратором для задания любой точки n-мерного пространства является совокупность ее координат.

Пример 2. Конфигуратором для описания поверхности любого трехмерного тела на плоскости является совокупность трех проекций, принятая в черчении и начертательной геометрии. Обратим внимание на то, что две проекции – недостаточны, а четыре – избыточны.

Пример 3. В радиотехнике для одного и того же прибора используется конфигуратор, состоящий из блок-схемы, принципиальной схемы, монтажной схемы. Блок-схема определяется технологическими единицами, которые выпускаются промышленностью, и прибор разделяется соответственно. Принципиальная схема предполагает совсем другое расчленение она должна объяснить функционирование этого прибора. На ней выделяются функциональные единицы, которые в одну сборочную единицу могут и не входить. Приборы могут иметь различные блок-схемы и одинаковые принципиальные схемы, и на-

86

оборот. Наконец, монтажная схема является результатом расчленения прибора в зависимости от объема, в пределах которого производится его монтаж.

Проектирование, производство и эксплуатация прибора возможны только при наличии всех трех его описаний. Однако если кроме целей производства мы будем преследовать и цели сбыта, то в конфигуратор радиоаппаратуры придется включить и описание внешнего вида и других потребительских качеств прибора, т.е. добавить еще один язык описания язык рекламы.

Агрегаты-операторы. Часто встречаются ситуации, когда данных, с которыми приходится иметь дело, слишком много, поэтому желательно произвести их укрупнение. Для этого также используется агрегирование. Такие агрегаты получили название агрегатовоператоров. Операционное агрегирование бывает классификационным, аналитическим и статистическим.

1. Классификационное агрегирование состоит в объединении элементов в различные классы и применяется, когда объединяемые признаки выражены в номинальной шкале. Проблема здесь состоит в том, чтобы отнести данный конкретный элемент к определенному классу. А это, оказывается, совсем не простая задача, и мы сейчас в этом убедимся:

если признак принадлежности к классу является непосредственно наблюдаемым, то особых трудностей классификации вроде бы не должно быть. Однако и здесь всё не так просто, как кажется;

Пример. Как разложить окрашенные куски картона по цветам: отнести ли оранжевый кусок к šкраснымŸ или šжелтымŸ, если между ними нет других классов?

если признак принадлежности к классу хотя и наблюдается непосредственно, но сформулирован на естественном языке, то проблема еще более усложняется;

Пример. Кого отнести к классу šвысоких людейŸ?

если же признак классификации непосредственно не наблюдается, а сам является агрегатом косвенных признаков, классификация становится совсем сложной.

Пример диагностика заболевания: диагноз болезни (ее название это имя класса) представляет собой агрегат из большой совокупности ее симптомов и характеристик состояний организма. И хотя решать задачи такого типа мож-

87

но, например, перебирая все возможные варианты, однако при большом количестве признаков применение этого метода становится проблематичным даже при использовании современных компьютеров.

2. Аналитическое агрегирование применяется, если объединяемые признаки зафиксированы в числовых шкалах. Агрегатом в этом случае может быть функция нескольких переменных. Вид этой функции может быть любым – главное, чтобы она, с одной стороны, как можно точнее описывала реальный процесс (принцип полноты), а с другой – была как можно проще (принцип простоты).

Пример. При решении многокритериальной задачи оптимизации переход к однокритериальной задаче производят с помощью объединения (агрегирования) частных критериев в один суперкритерий.

3. Статистическое агрегирование применяется при изучении случайных процессов. Среди агрегатов такого типа, называемых

статистиками, встречаются т.н. достаточные статистики, т.е. агрегаты, позволяющие извлекать всю полезную информацию из совокупности наблюдений. Надо сказать, что это бывает крайне редко, поскольку при агрегировании часть информации все-таки теряется. Обычно используют так называемые оптимальные статистики, которые позволяют свести эти потери к минимуму.

Наглядным примером статистического агрегирования является факторный анализ, в котором несколько переменных сводятся в один фактор.

Создание агрегатов-операторов дает исследователю несомненные преимущества. Однако у них есть и существенные недостатки. Вот некоторые из них:

потеря полезной информации (например, по сумме нельзя восстановить слагаемые, а это уже потеря информации);

так как агрегирование представляет собой выбор определенной модели системы, при агрегировании обязательно возникает проблема

адекватности этой модели.

Агрегаты-структуры. Образование структур является важнейшей формой агрегирования, потому что структура обеспечивает взаимодействие внутри системы. При проектировании системы основу структуры мы задаем сами. Однако если это не абстрактная, а реальная система, то в ней неизбежно возникнет множество связей, не предусмотренных при ее создании, но вытекающих из самой природы

88

сведенных в эту систему элементов. Для проектировщика это, вообще говоря, удобно, потому что в этом случае достаточно задать лишь все существенные связи, а остальные потом установятся сами по себе. Совокупность всех существенных связей, как мы знаем, составляет конфигуратор, из чего следует, что при проектировании любой системы нужно разрабатывать столько структур, сколько языков включено в ее конфигуратор.

Пример. Проект радиотехнического прибора, как мы уже указывали, должен содержать блок-схему, а также принципиальную и монтажную схемы (все это структуры). Хотя эти схемы достаточно сильно отличаются друг от друга, они лишь с разных сторон, но описывают одну и ту же систему и, следовательно, не могут быть не связанными между собой.

Казалось бы, можно перечислить все структуры, какие только могут быть, однако некоторые явления природы (в частности, особенности живых организмов, а также экономических и социальных систем) заставляют предположить, что даже самые сложные существующие модели структурной организации в чем-то все-таки слишком просты.

Приведем только два примера.

Пример 1. Долгое время считалось, что у тропических ящериц-гекконов способность бегать по стенам и потолку обеспечивается микроскопическими присосками на лапках. Когда же обнаружилось, что они не могут бегать по полированному стеклу, выяснилось, что никаких присосок нет, а есть многие тысячи мельчайших волосков, которые со всех сторон šобжимаютŸ, а в нужный момент šотпускаютŸ мельчайшие шероховатости поверхности стены или потолка. При погоне, скажем, за мухой каждому волоску в нужный момент надо отдать нужную команду. Ясно, что никакая централизованная система с этим не справится. Но как же тогда осуществляется управление волосками? Само по себе?

Пример 2. Известно, что многие головоногие способны менять свою окраску под фон окружающей среды. Если, например, осьминога положить на газету, то на его теле выступят полоски, имитирующие строчки, а в крупных заголовках можно различить даже буквы. Оказалось, что окраска осьминога зависит от того, насколько растянуты микроскопические упругие шарики, распределенные по всему его телу. Но ведь каждый шарик должен šзнатьŸ, до какой длины ему растянуться, чтобы создать свой фрагмент в общей мозаике. Как осуществляется вся эта координация? Тоже сама по себе?

Эти примеры наводят на мысль о том, что есть, очевидно, не известные нам принципы самоорганизации систем. Может быть, есть

89

какая-то качественная, а не количественная разница между объединениями большого числа составляющих с малым и большим числом связей для каждого из них? На эти вопросы ответа пока нет.

5.3. Неформализуемые этапы системного анализа

Как мы уже говорили, при исследовании сложных систем наряду с хорошо формализованными задачами встречаются и слабоформализованные. Для решения этих слабоформализованных задач, собственно, и предназначен системный анализ. Тем не менее, хотя системный анализ во многом является šискусствомŸ, разработаны конкретные рекомендации по его проведению, и имеются даже алгоритмы.

Формулирование проблемы. Начальным и самым ответственным этапом системного анализа является формулирование проблемной ситуации. Начинается этот этап с постановки проблемы заказчиком. Однако эта первоначальная формулировка проблемы для системного аналитика лишь весьма приблизительный намек на то, какой должна быть действительная формулировка.

Существует целый ряд причин того, что любую исходную формулировку проблемы можно считать лишь т.н. šнулевым приближениемŸ. Главная из этих причин состоит в том, что проблемосодержащая система (т.е. система, в которой данная ситуация воспринимается как проблема) не является ни монолитной, ни изолированной. Во-первых, она связана с другими системами и входит как часть в другую, более сложную систему. Во-вторых, сама она тоже состоит из подсистем, каждая из которых в разной степени причастна к данной проблеме. Это означает, что любая проблема представляет собой целый šклубокŸ взаимосвязанных проблем. Вот это множество проблем называется проблематикой и является исходным пунктом для системного анализа. Подробное описание проблематики и является основной задачей этого этапа.

Методы построения проблематики. От того, насколько полно выстроена проблематика, во многом зависит результат системного анализа, поэтому для грамотного построения проблематики разработаны следующие рекомендации.

Прежде всего, необходимо выявить перечень šзаинтересованных лицŸ. Слово šзаинтересованныйŸ здесь понимается в широком смысле, т.е. к заинтересованным следует относить и тех, кто на самом деле

90

может и не быть заинтересован в решении проблемы и, может быть, будет даже сопротивляться возможным переменам. Формулирование проблематики как раз и состоит в описании того, какие изменения в ситуацию и почему хочет или не хочет внести каждое из заинтересованных лиц. В соответствии с этим в этот перечень в обязательном порядке нужно включать:

клиента, т.е. того, кто ставит проблему и оплачивает системные исследования;

лиц, принимающих решение, т.е. тех, от полномочий которых непосредственно зависит решение проблемы в целом или ее отдельных задач;

всех участников (т.е. как активных, кто будет решать проблему или противиться ее решению, так и пассивных, кого это решение только затронет);

самого системного аналитика и его сотрудников, главным образом, для того, чтобы предусмотреть возможность их влияния на других заинтересованных лиц и по возможности минимизировать это влияние.

Какой бы ни была природа рассматриваемой системы, ее проблематика всегда включает в себя проблемы, как ¡жесткие¢, т.е. допускающие формализацию в виде постановки математических оптимизационных задач, так и ¡рыхлые¢, неформализуемые, выражаемые на естественном языке. Эти проблемы нужно рассматривать, естественно, по-разному, хотя психологически человек стремится свести все проблемы к одному типу. Нужно помнить, что сводить šрыхлуюŸ проблему к šжесткойŸ гораздо опаснее, чем наоборот, потому что во втором случае мы лишь теряем часть полезной информации, тогда как в первом – вносим ложную информацию, вводя в заблуждение и

себя, и других. Поэтому различать šжесткиеŸ и šрыхлыеŸ проблемы одно из главных условий хорошего анализа.

Выстраивая проблематику, системный аналитик дает развернутую картину того, кто из заинтересованных лиц и в чем заинтересован, какие изменения и почему каждый из них хочет внести. При этом собственная позиция системного аналитика должна быть нейтральной. Системный аналитик не должен говорить šЯ согласен (или не согласен) с вамиŸ; он должен говорить - šЯ слушаю ВасŸ.