321

.pdfФедеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Кузбасский государственный технический университет"

Кафедра теоретической и геотехнической механики

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОКОНТРОЛЯ

Методические указания по выполнению расчетно-графических домашних заданий по дисциплине "Методы и средства геоконтроля" для студентов специальности 130401 "Физические процессы горного производства"

Составители С. М. Простов М. В. Гуцал

Утверждены на заседании кафедры Протокол № 7 от 02.02.2009

Рекомендованы к печати учебно-методической комиссией специальности 130401 Протокол № 90 от 26.01.2009

Электронная копия находится в библиотеке ГУ КузГТУ

Кемерово 2009

1

Задание Г-1. Построение диаграмм гранулометрического состава песчано-глинистых грунтов

Цель и содержание задания

Задание предназначено для выработки у студентов навыков построения диаграмм гранулометрического состава песчаноглинистых и гравелистых горных пород по данным лабораторных исследований.

Задание. Для заданного распределения масс фракций грунта построить диаграмму, интегральную кривую гранулометрического состава, оценить однородность по коэффициенту неоднородности и отнести его к одному из типов с помощью соответствующей треугольной диаграммы.

Исходные данные расчетов для 25 вариантов заданий приведены в табл. 1.1.

Теоретические положения

Гранулометрический состав характеризует осадочные породы в отношении их дисперсности, т.е. размеров слагающих частиц. Он выражает процентное содержание в породе групп частиц (фракций) различных размеров, взятых по отношению к массе абсолютно сухой породы.

Мерой неоднородности гранулометрического состава песчаных и глинистых пород служит коэффициент неоднородности

KH d60  d10 , (1.1) где d60 – контролирующий диаметр частиц; d10 – действующий или эффективный диаметр частиц.

d10 , (1.1) где d60 – контролирующий диаметр частиц; d10 – действующий или эффективный диаметр частиц.

Под действующим или эффективным диаметром частиц d10 понимают такой диаметр, меньше которого в породе имеют 10 % от всех частиц. Контролирующим диаметром d60 называют такой, меньше которого в данной породе 60 % частиц.

Чем больше KH , тем неоднороднее грунт. Если KH < 3, грунт считается однородным.

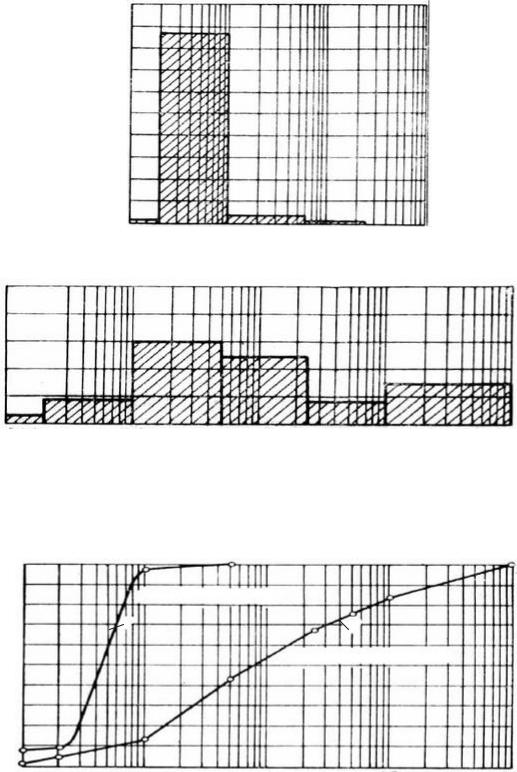

Для наглядности представления о составе и степени однородности породы строят различные диаграммы и графики (рис. 1.1–1.4).

Таблица 1.1

Результаты измерений массы фракций грунта

№ |

|

|

|

|

|

Фракции грунта, мм |

|

|

|

|

|

|

|

|||

варианта |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<0,002 |

0,002 |

0,005 |

0,01 |

0,02 |

0,05 |

0,1 |

0,25 |

|

0,5 |

1 |

2 |

5 |

10 |

20 |

|

1 |

10 |

16 |

9 |

10 |

11 |

30 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

19 |

9 |

85 |

|

94 |

131 |

103 |

– |

– |

– |

|

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

174 |

|

131 |

85 |

114 |

70 |

85 |

135 |

|

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

20 |

12 |

82 |

|

90 |

135 |

93 |

– |

– |

– |

|

5 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

150 |

|

130 |

90 |

120 |

80 |

70 |

140 |

|

6 |

85 |

86 |

80 |

61 |

25 |

19 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

7 |

– |

– |

– |

– |

– |

19 |

9 |

85 |

|

94 |

131 |

103 |

– |

– |

– |

|

8 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

174 |

|

131 |

85 |

114 |

70 |

85 |

135 |

|

9 |

80 |

91 |

75 |

66 |

24 |

20 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

10 |

– |

– |

– |

– |

– |

28 |

136 |

150 |

|

130 |

90 |

120 |

– |

– |

– |

|

11 |

75 |

86 |

85 |

66 |

24 |

20 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

12 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

160 |

|

120 |

90 |

120 |

80 |

70 |

140 |

|

13 |

90 |

81 |

80 |

61 |

25 |

9 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

14 |

– |

– |

– |

– |

– |

26 |

120 |

174 |

|

131 |

85 |

114 |

– |

– |

– |

|

15 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

82 |

|

90 |

135 |

93 |

88 |

64 |

80 |

|

16 |

90 |

81 |

80 |

61 |

25 |

19 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

17 |

15 |

11 |

12 |

14 |

8 |

26 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

18 |

– |

– |

– |

– |

– |

20 |

12 |

82 |

|

90 |

135 |

93 |

– |

– |

– |

|

19 |

9 |

15 |

11 |

11 |

10 |

28 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

20 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

82 |

|

90 |

135 |

93 |

88 |

64 |

80 |

|

21 |

– |

– |

– |

– |

– |

23 |

124 |

160 |

|

130 |

90 |

130 |

– |

– |

– |

|

22 |

10 |

16 |

9 |

10 |

11 |

30 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

23 |

– |

– |

– |

– |

– |

19 |

9 |

85 |

|

94 |

131 |

103 |

– |

– |

– |

|

24 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

174 |

|

131 |

85 |

114 |

70 |

85 |

135 |

|

25 |

80 |

91 |

75 |

66 |

24 |

20 |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Содержаниефракций,%

40

20

0,001

3

а

100

% |

80 |

|

фракций, |

||

60 |

||

Содержание |

||

40 |

||

|

||

|

20 |

0,001 |

0,01 |

0,1 |

d, мм |

1,0 |

б

0,01 |

0,1 |

1,0 |

d, мм |

2,0 |

Рис. 1.1. Диаграммы гранулометрического состава однородной (а) и неоднородной (б) глинистой породы

Суммарноесодержание

100

80

% |

60 |

|

фракций, |

||

40 |

||

|

20

0,001

K = d /d =2,0 |

|

Н |

60 10 |

1 |

2 |

K = d /d =15,0

Н 60 10

0,01 |

0,1 |

1,0 |

d, мм |

2,0 |

Рис. 1.2. Интегральные кривые гранулометрического состава глинистых пород

4

а |

б |

в

,

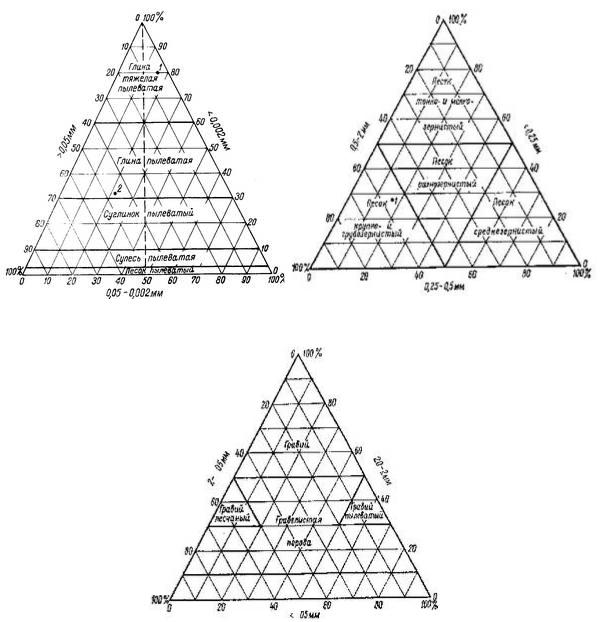

Рис. 1.3. Треугольная диаграмма для изображения гранулометрического состава глинистых (а), песчаных (б) и гравелистых (в) пород

5

Содержание работы

1. Рассчитать процентное содержание i-й фракции по фор-

муле |

mi |

|

|

|

A |

100 % , |

(1.2) |

||

|

||||

i |

m |

|

||

|

|

|||

где mi – масса i-й фракции грунта, г; m – масса пробы грунта, равная сумме mi , г.

Рассчитать суммарное содержание фракций.

Исходные данные и результаты расчетов занести в табл. 1.2.

Таблица 1.2 Результаты определения гранулометрического

состава грунта

Показатель |

|

Фракции грунта, мм |

||||

фракции |

|

|

|

|

|

|

Масса mi , г |

|

|

|

|

|

|

Содержание, % |

|

|

|

|

|

|

Суммарное |

|

|

|

|

|

|

содержание, % |

|

|

|

|

|

|

2.По данным табл. 1.2 построить диаграмму (рис. 1.1) и интегральную кривую (рис. 1.2) гранулометрического состава.

3.По формуле (1.1) рассчитать коэффициент неоднородно-

сти KH и оценить однородность грунта.

4.По данным табл. 1.2 выбрать соответствующую треугольную диаграмму (рис. 1.3), изобразить ее, указать точку, соответствующую гранулометрическому составу грунта и определить его тип.

5.Оформить работу, включив в нее следующие компоненты: цель, результаты выполнения пп. 1–4.

6

Задание Г-2. Расчет коэффициентов фильтрации глинистых и песчаных грунтов

Цель и содержание задания

Задание предназначено для уяснения студентами особенностей расчета коэффициентов фильтрации глинистых и песчаных грунтов по данным лабораторных исследований.

Задание. По заданным значениям экспериментальных параметров для двух образцов рассчитать их коэффициенты фильтрации, проанализировать зависимость этого показателя от влияющих факторов.

Исходные данные расчетов для 25 вариантов заданий приведены в табл. 2.1.

Теоретические положения

Величину коэффициента фильтрации горных пород определяют с помощью компрессионного прибора. Основными экспериментальными параметрами, определяемыми в ходе испытаний, являются следующие:

m – масса груза, обеспечивающая вертикальную нагрузку на образец, кг;

H – заданная начальная высота напора воды, фильтрующейся через образец, см;

y – падение уровня воды в напорной трубке в ходе эксперимента, см;

t – продолжительность опыта, с;

T – температура фильтрующейся воды, град.

Величину коэффициента фильтрации Kф вычисляют по формуле (в см/с)

Kф = 0,01565 B / t , |

(2.1) |

где – поправка, учитывающая температуру Т воды; B – проме- |

|

жуточный параметр, определяемый из выражения |

|

B = –ln(1 – y/H) . |

(2.2) |

7

Таблица 2.1 Результаты измерений фильтрационных характеристик

№ вари- |

Масса вер- |

|

Образец 1 |

|

|

Образец 2 |

|

|||

тикальной |

Н, |

|

|

T, |

Н, |

у, |

|

T, |

||

анта |

у, см |

t |

t |

|||||||

нагрузки, г |

см |

град |

см |

см |

град |

|||||

|

|

|

|

|||||||

1 |

m1 = 0,7 |

30 |

10 |

240 |

15 |

60 |

5 |

130 |

10 |

|

m2 = 1,0 |

10 |

180 |

5 |

85 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

10 |

90 |

|

|

5 |

50 |

|

|

2 |

m1 = 0,8 |

40 |

15 |

300 |

20 |

35 |

20 |

300 |

16 |

|

m2 = 1,2 |

15 |

200 |

20 |

250 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

15 |

130 |

|

|

20 |

170 |

|

|

3 |

m1 = 0,7 |

50 |

5 |

150 |

14 |

40 |

10 |

200 |

20 |

|

m2 = 1,1 |

5 |

100 |

10 |

140 |

||||||

|

m3 = 1,6 |

|

5 |

55 |

|

|

10 |

100 |

|

|

4 |

m1 = 0,9 |

35 |

10 |

230 |

23 |

50 |

10 |

310 |

15 |

|

m2 = 1,1 |

10 |

170 |

10 |

230 |

||||||

|

m3 = 1,7 |

|

10 |

70 |

|

|

10 |

150 |

|

|

5 |

m1 = 0,6 |

30 |

15 |

310 |

10 |

35 |

15 |

300 |

20 |

|

m2 = 0,9 |

15 |

214 |

15 |

204 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

15 |

140 |

|

|

15 |

130 |

|

|

6 |

m1 = 0,8 |

40 |

5 |

150 |

16 |

40 |

5 |

100 |

14 |

|

m2 = 1,0 |

5 |

100 |

5 |

70 |

||||||

|

m3 = 1,6 |

|

5 |

55 |

|

|

5 |

40 |

|

|

7 |

m1 = 0,7 |

50 |

20 |

330 |

15 |

50 |

20 |

130 |

23 |

|

m2 = 1,1 |

20 |

234 |

20 |

85 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

20 |

150 |

|

|

20 |

50 |

|

|

8 |

m1 = 0,7 |

35 |

5 |

140 |

20 |

60 |

10 |

250 |

10 |

|

m2 = 1,0 |

5 |

100 |

10 |

185 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

5 |

60 |

|

|

10 |

80 |

|

|

9 |

m1 = 0,8 |

40 |

10 |

240 |

14 |

35 |

5 |

150 |

16 |

|

m2 = 1,1 |

10 |

180 |

5 |

100 |

||||||

|

m3 = 1,4 |

|

10 |

90 |

|

|

5 |

55 |

|

|

10 |

m1 = 0,7 |

50 |

15 |

300 |

23 |

40 |

20 |

330 |

15 |

|

m2 = 1,1 |

15 |

214 |

20 |

234 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

15 |

130 |

|

|

20 |

150 |

|

|

11 |

m1 = 0,9 |

60 |

5 |

140 |

10 |

60 |

10 |

200 |

20 |

|

m2 = 1,3 |

5 |

105 |

10 |

130 |

||||||

|

m3 = 1,8 |

|

5 |

70 |

|

|

10 |

75 |

|

|

12 |

m1 = 0,7 |

35 |

20 |

350 |

16 |

35 |

20 |

350 |

14 |

|

m2 = 1,0 |

20 |

270 |

20 |

270 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

20 |

160 |

|

|

20 |

160 |

|

|

13 |

m1 = 0,5 |

40 |

10 |

240 |

20 |

40 |

10 |

150 |

23 |

|

m2 = 0,9 |

10 |

180 |

10 |

100 |

||||||

|

m2 = 1,6 |

|

10 |

90 |

|

|

10 |

55 |

|

|

8

Окончание табл. 2.1

№ вари- |

Масса вер- |

|

Образец 1 |

|

|

Образец 2 |

|

|||

тикальной |

Н, |

|

|

T, |

Н, |

у, |

|

T, |

||

анта |

у, см |

t |

t |

|||||||

нагрузки, г |

см |

град |

см |

см |

град |

|||||

|

|

|

|

|||||||

14 |

m1 = 0,7 |

50 |

10 |

300 |

15 |

30 |

5 |

150 |

10 |

|

m2 = 1,1 |

10 |

214 |

5 |

100 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

10 |

130 |

|

|

5 |

55 |

|

|

15 |

m1 = 0,7 |

35 |

15 |

310 |

20 |

45 |

20 |

300 |

16 |

|

m2 = 1,0 |

15 |

214 |

20 |

230 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

15 |

140 |

|

|

20 |

100 |

|

|

16 |

m1 = 0,6 |

40 |

5 |

150 |

30 |

30 |

10 |

260 |

15 |

|

m2 = 1,1 |

5 |

100 |

10 |

200 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

5 |

55 |

|

|

10 |

110 |

|

|

17 |

m1 = 0,8 |

50 |

20 |

140 |

35 |

40 |

15 |

320 |

20 |

|

m2 = 1,1 |

20 |

105 |

15 |

240 |

||||||

|

m3 = 1,4 |

|

20 |

70 |

|

|

15 |

160 |

|

|

18 |

m1 = 0,7 |

60 |

10 |

230 |

39 |

50 |

5 |

150 |

14 |

|

m2 = 1,1 |

10 |

170 |

5 |

110 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

10 |

70 |

|

|

5 |

75 |

|

|

19 |

m1 = 0,9 |

35 |

5 |

100 |

35 |

35 |

10 |

250 |

23 |

|

m2 = 1,3 |

5 |

70 |

10 |

185 |

||||||

|

m3 = 1,8 |

|

5 |

40 |

|

|

10 |

80 |

|

|

20 |

m1 = 0,7 |

40 |

20 |

300 |

30 |

30 |

15 |

300 |

10 |

|

m2 = 1,1 |

20 |

230 |

15 |

204 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

20 |

100 |

|

|

15 |

130 |

|

|

21 |

m1 = 0,8 |

60 |

10 |

240 |

33 |

40 |

5 |

140 |

16 |

|

m2 = 1,1 |

10 |

185 |

5 |

90 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

10 |

110 |

|

|

5 |

55 |

|

|

22 |

m1 = 0,6 |

35 |

20 |

300 |

36 |

50 |

20 |

300 |

15 |

|

m2 = 1,1 |

20 |

250 |

20 |

230 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

20 |

170 |

|

|

20 |

100 |

|

|

23 |

m1 = 0,8 |

40 |

10 |

210 |

35 |

35 |

5 |

100 |

20 |

|

m2 = 1,1 |

10 |

160 |

5 |

70 |

||||||

|

m3 = 1,4 |

|

10 |

90 |

|

|

5 |

40 |

|

|

24 |

m1 = 0,7 |

30 |

5 |

155 |

28 |

40 |

10 |

210 |

14 |

|

m2 = 1,1 |

5 |

110 |

10 |

160 |

||||||

|

m3 = 1,5 |

|

5 |

75 |

|

|

10 |

90 |

|

|

25 |

m1 = 0,9 |

45 |

20 |

310 |

25 |

50 |

15 |

310 |

23 |

|

m2 = 1,3 |

20 |

240 |

15 |

230 |

||||||

|

m3 = 1,8 |

|

20 |

113 |

|

|

15 |

150 |

|

|

9

Для практического определения величины коэффициента B при разных значениях у и Н используют табл. 2.2, а величины температурной поправки – табл. 2.3.

Измерения повторяют при нескольких значениях m.

Таблица 2.2

Величины коэффициента B при различных значениях у и Н

Падение уровня |

Начальная высота напора воды Н, см |

|||

воды у, см |

30 |

40 |

50 |

60 |

1 |

0,03391 |

0,02532 |

0,02021 |

0,01681 |

2 |

0,06899 |

0,00513 |

0,04083 |

0,03391 |

3 |

0,10537 |

0,07790 |

0,06188 |

0,05130 |

4 |

0,14311 |

0,10537 |

0,08339 |

0,06899 |

5 |

0,18233 |

0,13354 |

0,10537 |

0,08701 |

6 |

0,22315 |

0,16252 |

0,12784 |

0,10537 |

7 |

0,26571 |

0,19238 |

0,15083 |

0,12405 |

8 |

0,31016 |

0,22315 |

0,17436 |

0,14311 |

9 |

0,35668 |

0,25490 |

0,19846 |

0,16252 |

10 |

0,40547 |

0,28769 |

0,22315 |

0,18233 |

Таблица 2.3

Величины температурных поправок

Температура |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

воды Т, С |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

0,7 |

0,73 |

0,76 |

0,79 |

0,82 |

0,85 |

0,88 |

0,91 |

0,94 |

0,97 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Температура |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

воды Т, С |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

1 |

1,03 |

1,06 |

1,09 |

1,12 |

1,15 |

1,18 |

1,21 |

1,24 |

1,27 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Температура |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

|

воды Т, С |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

1,3 |

1,33 |

1,36 |

1,39 |

1,42 |

1,45 |

1,48 |

1,51 |

1,54 |

1,57 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Температура |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

|

воды Т, С |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

1,6 |

1,63 |

1,66 |

1,69 |

1,72 |

1,75 |

1,78 |

1,81 |

1,84 |

1,87 |

Разделение грунтов по степени водопроницаемости приведено в табл. 2.4.