Студентам IV, V курса / Руководство по лаб. методам диагностики A.A.Кишкун

.pdf

712 ■ Глава 11

Фенциклидин — синтетический наркотик, вызыающий преимущественно галлюцинаторный эффект, а также отрешённость, дезориентацию, нарушение схемы тела, нистагм, потливость, тахикардию и артериальную гипертензию. Эффекты зависят от дозы. Передозировка может привести к летальному исходу. При лечении следует учитывать, что фенциклидин экскретируется слизистой оболочкой желудка, поэтому удаление наркотика из организма может быть ускорено промыванием желудка. Выведение препарата из крови может быть ускорено введением растворов с низкой рН, поскольку фенциклидин обладает основными свойствами. Эффективное лечение должно сопровождаться снижением рН мочи до 5,5.

Характеристики основных веществ, вызывающих злоупотребление, и время, в течение которого их можно обнаружить в моче методом ИФА, суммированы в табл. 11-6.

Таблица 11-6. Характеристики основных веществ, вызывающих злоупотребление [Wallach J.M.D., 1996]

|

Доза |

Период |

Дли- |

Выве- |

|

|

|

тель- |

Время обнаружения |

||||

Группа, |

|

|

полу- |

ность |

дение |

в моче |

препарат |

|

токси- |

выведе- |

с мо- |

||

обычная |

эффек- |

методом ИФА |

||||

|

|

ческая |

ния, ч |

та, ч |

чой,% |

|

Стимуляторы: |

|

|

|

|

|

|

кокаин |

1,5 |

>1,2 г |

2−5 |

1−2 |

<10 |

До 48 ч после од- |

|

мг/кг |

нократной дозы |

||||

|

|

|

|

|

||

амфетамин |

10 мг |

|

4−24 |

2−4 |

30 |

24−48 ч (препара- |

|

|

|

|

|

|

ты, содержащие |

|

|

|

|

|

|

эфедрин, фенил- |

|

|

|

|

|

|

пропаноламин, |

|

|

|

|

|

|

могут дать лож- |

|

|

|

|

|

|

ноположительную |

|

|

|

|

|

|

реакцию) |

метамфета- |

5−10 мг |

>1,0 г |

9−24 |

2−4 |

10−20 |

То же |

мин |

|

|

|

|

|

|

Каннабис |

|

|

|

|

|

|

марихуана, |

|

50−200 |

14−38 |

2−4 |

<1 |

До 5 дней при од- |

гашиш |

|

мкг/кг |

|

|

|

нократном приёме; |

|

|

|

|

|

|

у хроников 21−32 |

|

|

|

|

|

|

дня после послед- |

|

|

|

|

|

|

ней дозы |

Наркотики |

|

|

|

|

|

|

героин |

5−10 мг |

100− |

1−1,5 |

3−6 |

<1 |

В течение 24 ч |

|

|

250 мг |

|

|

|

при однократном |

|

|

|

|

|

|

приёме 10 мг; у |

|

|

|

|

|

|

хроников 4−5 дней |

кодеин |

15−60 мг |

500− |

2−4 |

3−6 |

5−20 |

Дозу в 120 мг |

|

|

1000 мг |

|

|

|

обнаруживают |

|

|

|

|

|

|

до 48 ч |

морфин |

5−10 мг |

50−100 |

2−4 |

3−6 |

<10 |

Однократную дозу |

|

|

мкг/кг |

|

|

|

10 мг обнаружива- |

|

|

|

|

|

|

ют до 24−48 ч |

Токсикологические исследования ■ 713

Окончание табл. 11-6

метадон |

40− |

100− |

15−60 |

12−24 |

5−50 |

Приблизительно |

|

100 мг |

200 мг |

|

|

|

3 дней |

тримеперидин |

25− |

500− |

2−5 |

3−6 |

5 |

То же |

|

100 мг |

2000 мг |

|

|

|

|

Седативные |

|

|

|

|

|

|

этанол |

|

100 г |

2−14 |

2−6 |

2−10 |

До 24 ч |

мепро- |

0,4−1 г |

2−5 г |

6−16 |

4−8 |

5 |

До 48 ч |

бамат |

|

|

|

|

|

|

Галлюцино- |

|

|

|

|

|

|

гены |

|

|

|

|

|

|

фенцикли- |

0,25 |

10−20 мг |

7−16 |

2−4 |

30−50 |

В течение 1 нед |

дин |

мг/кг |

|

|

|

|

при однократном |

|

|

|

|

|

|

приёме; у хрони- |

|

|

|

|

|

|

ков до 2 нед после |

|

|

|

|

|

|

последней дозы |

ЛСД |

1−2 |

100− |

3−4 |

8−12 |

1 |

Нет данных |

|

мкг/кг |

200 мкг |

|

|

|

|

Глава 12

Гериатрические изменения в результатах лабораторных

исследований

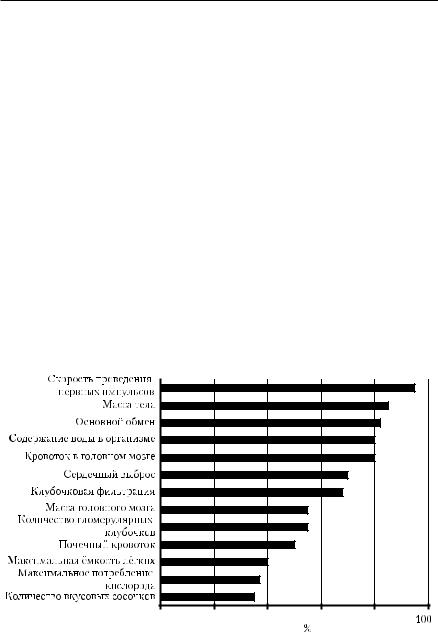

Характерная черта старения — выраженное ограничение приспособительных возможностей организма, приводящее к резкому сокращению резервных возможностей функционирования органов и систем.

Кроме того, при старении ряд биологических параметров прогрессивно возрастает (артериальное давление, общее периферическое сосудистое сопротивление, концентрация ХС в крови, резистентность к инсулину

идр.). В то же время величина других биологических параметров (активность многих ферментов, основной обмен, СКФ, сердечный выброс, мышечный кровоток и др.) снижается. Некоторые показатели, увеличивающиеся к периоду зрелости, при старении существенно снижаются (физическая

иумственная работоспособность, сила и подвижность нервных процессов, репродуктивная способность и др.), тогда как другие поддерживаются на относительно стабильном уровне (состав крови, КОС, внутриглазное давление и др.).

Понимание закономерностей изменения в результатах лабораторных анализов у пожилых людей имеет важное практическое значение. В случае пациентов среднего возраста лабораторная диагностика помогает выявить болезнь и помочь точному установлению диагноза. У пожилых людей ситуация иная. Диагноз (или диагнозы) обычно известен, и речь идет о контроле состояния здоровья пациента. В связи с этим необходимо не добиться излечения, а улучшить качество жизни и поддержать клиническое status quo. Во всех этих случаях необходимо точно оценивать резервные возможности функциональных систем организма, чтобы избежать декомпенсации состояния пожилого человека.

Понятие референтной величины в гериатрии

Для того чтобы с определённой уверенностью констатировать преобладающую роль какого-то одного или нескольких механизмов, вмешательство дополнительных факторов в естественное развитие процесса старения, необходимо привести характеристику функциональных изменений, происходящих в основных системах организма по мере старения. При этом необходимо учитывать ряд особенностей и условностей, возникающих при оценке количественных характеристик возрастных изменений.

Для объективизации выявления физиологических и патологических значений результатов лабораторных тестов проводят их сравнение с контрольными (референтными) значениями, то есть со значениями, получаемыми теми же методами у здоровых лиц в той же популяции. Хотя границы возрастных норм подчас охватывают широкий диапазон, они всё же опреде-

Гериатрические изменения в результатах лабораторных исследований ■ 717

Ведущее значение в старении имеют возрастные изменения центральной нервной и нейроэндокринной системах, играющих ведущую роль в регуляции обменных процессов и жизненных функций в организме человека.

Различные методы исследования, благодаря своей способности количественно выражать величину того или иного параметра, могут выявлять изменения показателей, имеющих отношение к функциональным и регуляторным характеристикам органов и систем у пожилых людей, и тем самым помогать в установлении биологического возраста конкретного человека и ведущих патогенетических механизмов преждевременного старения.

Гемопоэз

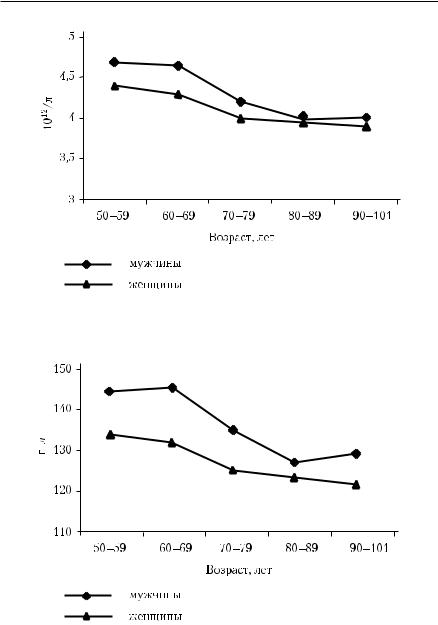

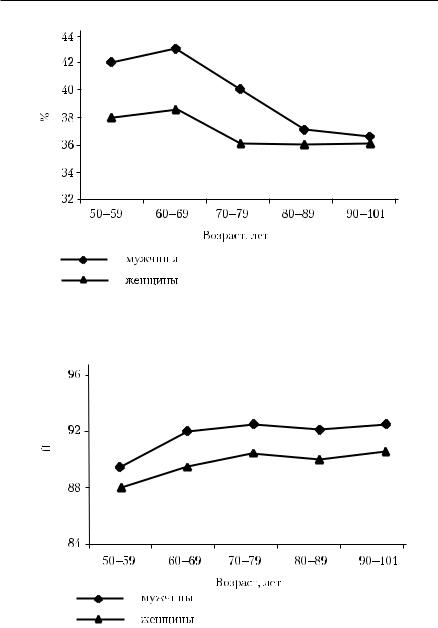

Количество клеток красного костного мозга в течение первых 30 лет жизни снижается на 50%, затем стабилизируется и остаётся на таком уровне до 70 лет, а в последующие 10 лет снижается ещё на 40%. Предполагают, что эти изменения отражают не абсолютное снижение количества гемопоэтических клеток и истинной скорости продукции эритроцитов, а характеризуют увеличение доли жировой ткани в костном мозге. Тем не менее концентрация Hb и количество эритроцитов в крови, постоянные до 40-летнего возраста, постепенно снижаются к 70 годам, в дальнейшем заметное снижение этих показателей происходит параллельно изменению клеточности красного костного мозга.

Изменения со стороны эритроцитов включают повышение их осмотической резистентности, которую считают одним из показателей адаптации и общего состояния организма. Повышение осмотической резистентности эритроцитов указывает на присутствие сфероцитов в крови пожилых людей. Наблюдают тенденцию к увеличению MCV и вариабельности размеров циркулирующих эритроцитов. Типичные возрастные изменения основных гематологических показателей крови представлены на рис. 12-2−12-5 [Лапин А., 2003].

Анемия — один из самых частых гематологических синдромов у пожилых больных. Частота анемий увеличивается с возрастом: на 7-м десятилетии жизни она составляет 90,3 на 1000 человек у мужчин и 69,1 — у женщин, в возрасте старше 85 лет анемия выявляется уже у 27−40% мужчин и 16−21% женщин.

Патогенетически выделяют следующие варианты анемий: железодефицитные; связанные с нарушением синтеза гема (сидероахрестические анемии, недостаточность гем синтетазы); связанные с нарушением синтеза ДНК — мегалобластные (витамин В12-дефицитная и фолиеводефицитная); обусловленные нарушением транспорта железа (атрансферринемия); гемолитические; связанные с нарушением регуляции эритропоэза (повышение содержания ингибиторов эритропоэза).

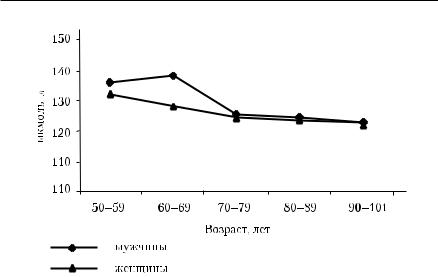

Упожилых людей отмечают изменения в лабораторных показателях, характеризующих статус железа в организме. Концентрация железа в сыворотке крови снижается с возрастом (рис. 12-6), а содержание ферритина

всыворотке крови, как и депо железа в красном костном мозге, увеличивается, что свидетельствует о нарушении потребления железа предшественниками эритроцитов [Лапин А., 2003]. Снижение концентрации железа

всыворотке крови у пожилых людей объясняется ахлоргидрией или недостаточным поступлением витамина C с пищей, что снижает всасывание железа в тонкой кишке.

Упациентов с железодефицитной анемией сниженное содержание железа в сыворотке крови обычно стимулирует увеличение концентрации

720 ■ Глава 12

Рис. 12-6. Изменение концентрации железа в сыворотке крови в зависимости от возраста

трансферрина, у пожилых людей этого не происходит, что обусловлено снижением синтеза трансферрина в печени.

Наиболее частая причина железодефицитной анемии в пожилом возрасте — потери железа вследствие микрокровотечений из ЖКТ, дополнительное значение могут иметь алиментарный недостаток железа, нарушение всасывания (например, при функциональной недостаточности поджелудочной железы), постоянные небольшие кровопотери из ротовой полости из-за проблем с зубными протезами, нефрогенные гематурии.

Кровопотери, приводящие к дефициту железа, характеризуются небольшим объёмом теряемой крови, продолжительностью и часто протекают незаметно.

Средняя концентрация витамина В12 в сыворотке крови у пожилых людей отчётливо снижена. Концентрация фолиевой кислоты снижается между 60 и 90 годами, но после 90 лет увеличивается и приближается к показателям людей молодого возраста. Значительное снижение концентрации витамина В12 или фолиевой кислоты нередко приводит к развитию макроцитарной анемии у людей пожилого возраста.

Частота витамин В12-дефицитной анемии увеличивается с возрастом и составляет у молодых лиц приблизительно 0,1%, у пожилых — до 1%, а после 75 лет её выявляют приблизительно у 4%. В России частота витамин В12-дефицитной анемии в 100 раз ниже, чем в других странах мира [Воробьев П., 2001], что, возможно, обусловлено широким применением витамина В12 при лечении самых различных заболеваний, и в первую очередь — при патологии нервной системы.

Дефицит витамина В12 у пожилых людей чаще всего возникает вследствие нарушения его всасывания из-за атрофии слизистой оболочки же-