- •Принятые сокращения и аббревиатуры

- •Предисловие

- •1− Скоба; 2 − неподвижная плоскость; 3 − подвижная плоскость;

- •4 − Винт; 5 − стебель; 6 − шкала; 7 − гильза; 8 − трещотка; 9 − тормоз

- •1 Определение истинной плотности горной породы

- •2 Определение плотности образцов горных пород

- •3 Определение пористости горных пород

- •4 Определение водопоглощения горных пород

- •1 Определение равновесной влажности древесины

- •3 Определение предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон

- •4 Определение предела прочности древесины при статическом изгибе в тангентальном направлении

- •6 Изучение пороков древесины

- •7 Определение породы древесины по внешнему виду

- •Методы испытаний

- •I Определение водопоглощения, открытой пористости и плотности

- •2 Определение пределов прочности кирпича при изгибе и сжатии

- •2.1 Приготовление формовочной массы

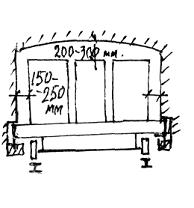

- •2.2 Формование изделий

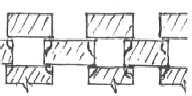

- •3 Кирпич с 21 пустотами (пустотность 34 %, 45 %)

- •1 Кирпич прессованный с 8 несквозными отверстиями (пустотность 11 %)

- •1 − Смеситель. 2 − лопасти. 3 − уплотняющие винты. 4 − решетка с ножами. 5 − вакуум-камера. 6 − вал.

- •7 − Корпус (цилиндр) пресса. 5 −переходная головка. 9 − мундштук

- •4 Обжиг изделий

- •1 Определение нормальной густоты и текучести гипсового теста

- •2 Определение сроков схватывания

- •3 Определение тонкости помола

- •4 Изготовление образцов-балочек

- •5 Определение марки гипсового вяжущего вещества по прочности

- •2 Определение скорости гашения извести

- •1 Определение тонкости помола цемента

- •2 Определение нормальной густоты цементного теста

- •1 − Станина; 2 − набор сит; 3 − стойки; 4 − упор для вращения сит;

- •5 − Электродвигатель; 6 − шатунно-эксцентриковый механизм

- •3 Изготовление образцов-балочек из цементно-песчаной растворной смеси

- •1 − Станина; 2 − смесительная чаша; 3 − откидная траверса;

- •4 − Валик для перемешивания раствора.

- •4 Хранение образцов до испытания

- •5 Определение прочности образцов

- •1 Гидрофобизация цемента

- •2 Оценка влияния пластифицирующей добавки на свойства гипсового теста

- •3 Оценка влияния пав на сроки схватывания гипса

- •1 Определение насыпной плотности песка и подсчет его пустотности

- •2 Определение зернового состава и модуля крупности песка

- •3 Определение удельной поверхности песка

- •4 Определение водопотребности песка

- •1 Определение насыпной плотности щебня и подсчет его пустотности

- •2 Определение зернового состава и наибольшей крупности щебня

- •3 Определение дробимости щебня

- •4 Определение водопотребности щебня

- •2 Определение ц/в

- •3 Определение расхода воды

- •4 Определение расчетного расхода цемента

- •6 Определение абсолютного объёма заполнителей

- •7 Определение доли песка в смеси заполнителей

- •1 Корректирование состава бетона при расчетном в/ц для обеспечения заданной консистенции бетонной смеси

- •1.1 Приготовление бетонной смеси

- •1.2 Определение подвижности бетонной смеси

- •1.3 Определение жесткости бетонной смеси

- •1.4 Корректирование состава бетонной смеси

- •2 Определение коэффициента уплотнения бетонной смеси

- •3 Изготовление контрольных образцов-кубов

- •1 Определение предела прочности бетона при сжатии

- •2 Нахождение оптимального в/ц

- •2 Изготовление образцов полимерного бетона

- •3 Проведение сравнительных испытаний образцов

- •1 Приготовление бетонной смеси

- •2 Определение плотности бетонной смеси

- •3 Определение средней плотности отформованной смеси

- •4 Определение пористости газобетонной смеси

- •5 Определение пористости и прочности газобетона

- •1 Определение подвижности растворной смеси

- •2 Определение плотности растворной смеси

- •3 Определение расслаиваемости растворной смеси

- •4 Определение водоудерживающей способности

- •5 Определение средней плотности раствора

- •6 Определение марки строительного раствора

- •7 Приготовление штукатурных растворов

- •1 Определение глубины проникания иглы и расчет вязкости битума

- •2 Определение растяжимости битума

- •3 Определение температуры размягчения битума

- •1 Изучение свойств стали

- •2 Определение твердости

- •1 Определение марки строительной стали

- •2 Определение ударной вязкости

- •1. Определение марки строительной стали

- •1 Метод определения времени и степени высыхания.

- •2 Определение массовой доли летучих и нелетучих веществ

- •3 Определение условной вязкости лакокрасочных материалов

- •3.1 Определение условной вязкости по вискозиметру типа в3-246

- •3.2 Определение условной вязкости по шариковому вискозиметру

- •4 Определение адгезии методом решетчатых надрезов

- •5 Определение укрывистости

- •6 Определение эластичности пленки при изгибе

- •1…12 – Стержни; 13 – панель; 14 – струбцина

- •I часть. Группы древесных пород

- •II часть. Древесные породы

- •Глоссарий

- •Черепок – изделие, получаемое после обжига.

1 − Смеситель. 2 − лопасти. 3 − уплотняющие винты. 4 − решетка с ножами. 5 − вакуум-камера. 6 − вал.

7 − Корпус (цилиндр) пресса. 5 −переходная головка. 9 − мундштук

Таблица 20 – Дефекты кирпича после сушки

|

Дефект |

Эскиз дефекта |

Причины появления |

Последствия |

|

Увеличение времени сушки |

|

Подсос воздуха через неплотности сушила; плотная укладка сырца на полках вагонеток |

Снижение эффективности сушки |

|

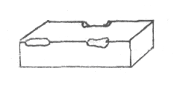

Деформация кирпичей |

|

Увеличение расстояния между опорными планками, тряска при транспартировании |

Превышение допуска по прямолинейности, отклонения от вертикали |

|

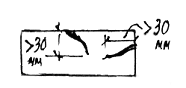

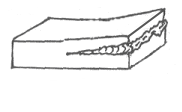

"Сушильные" трещины (рамочные) |

|

Ускоренный подъем температуры в начале сушки − повышение t,Wпо сечению. Слабый вакуум в прессе |

Отбраковка по внешнему виду снижение марки по прочности |

|

Краевые трещины вдоль ложка |

|

Нарушение правил укладки кирпича, тряска при транспортировании |

Отбраковка кирпича по внешнему виду |

|

Помятости на гранях и ребрах |

|

Небрежная укладка, повышенная влажность сырца, тряска на путях перекатки |

Отбраковка кирпича по внешнему виду |

|

Мелкие трещины на поверхности |

|

Пониженная температура и повышенная влажность теплоносителя в начале сушки − "точка росы" |

Отбраковка кирпича по внешнему виду |

|

Отрыв пластинок массы от поверхности − "облопки" |

|

Повышенное давление пара внутри сырца при высокой температуре теплоносителя |

Отбраковка кирпича по внешнему виду |

4 Обжиг изделий

Обжиг изделий выполняется в туннельных печах на горючем природном газе, результатом обжига являются физико-химические превращения глины в черепок.

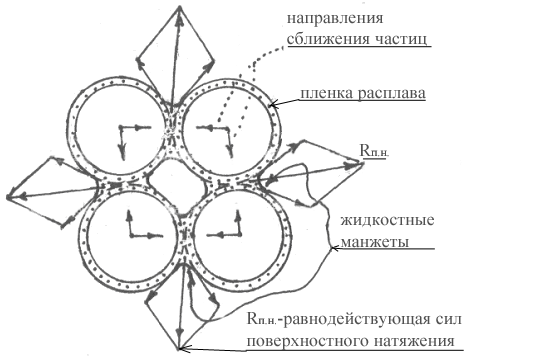

При температурах 110...120°С удаляется свободная вода; 200...450°С выгорают порообразующие добавки; 450...700°С удаляется химически связанная вода; 900...1200 °С минералы разлагаются на отдельные оксиды, появляются легкоплавкие соединения, переходящие в жидкий расплав, обволакивающий своей пленкой остальные твердые частицы. Происходит стяжение этих частиц поверхностным натяжением расплава через деформацию жидкостных манжет, уменьшается межзерновая пористость (рисунок 19).

Рисунок

19 − Схема стяжения частиц поверхностным

натяжением расплава

В таблице 21 представлены возможные дефекты кирпича керамического после обжига.

3 Проведение оценки качества кирпича

Измерение дефектов внешнего вида производится с помощью металлических линеек и угольников с делениями по 1,0 мм, а штангенциркуля, точность измерений – с погрешностью 1 мм.

Отклонения от перпендикулярности измеряется для тычковых граней приложением длинной стороны угольника к ложковой грани.

Непрямолинейность измеряется для ложковых граней по наибольшему просвету между линейкой, приложенной к ложку и его поверхностью.

Результаты измерений отклонений фактических размеров от номинальных, величин дефектов внешнего вида заносятся в регистрационные таблицы.

Обобщение результатов позволяет сделать вывод о соответствии кирпича требованиям ГОСТ.

Таблица 21 – Возможные дефекты кирпича керамического после обжига

|

Дефект |

Эскиз дефекта |

Причины появления дефекта |

Последствия |

|

Перерасход теплоносителя |

|

До 80…90% потока теплоносителя проходит через боковые и верхний уширенные зазоры садки |

Появление дефектов, приведенных в данной таблицы. |

|

Неравномерный обжиг по сечению садки |

Неравномерное распределение потока теплоносителя в попер. сечении садки, не работает песочный затвор |

Неоднородность спекания черепка и свойств кирпича | |

|

Трещинообразование в кирпичах по периметру садки |

|

Перегрев и затем резкое охлаждение кирпича − несоблюдение режима обжига |

Отбраковка кирпича как половняка |

|

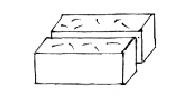

Пиропластическая деформация кирпича |

|

Перегрев кирпича с краевым опиранием |

Отбраковка кирпича из-за непрямолинейности |

|

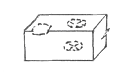

Пережог до газовыделения в толще кирпича |

|

Перегрев кирпича до температуры газовыделения из минералов черепка |

Отбраковка кирпича из-за непрямолинейности |

|

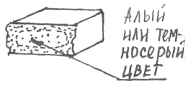

Недожог |

|

Неравномерное распределение температуры по сечению садки |

Отбраковка по недожогу |

|

Обрушение садки |

|

Неустойчивая садка, тряска на рельсах, наезд на выступы стен камеры − "пузо" в створе |

Повышение % отбраковки |

|

Деструкция черепка |

|

Деструкция черепка из-за высокой скорости охлаждения после стекания |

Понижение прочности, повышение водопоглощения |

Контрольные вопросы

1 По каким дефектам оценивается качество внешнего вида кирпича?

1 По непрямоугольности углов

2 По отбитостям углов и ребер, по трещинам от ложка и тычка, по количеству кирпича-половняка.

3 По непрямолинейности граней, по герметическим размерам.

4 По величине водопоглощения, массы, уровню морозостойкости.

2 Что является причиной «сушильных» трещин?

1 Чрезмерное количество добавок-отощителей в формовочной массе?

2 Отсутствие добавок-отощителей.

3 Повышенная температура сушки в начальный период процесса, отсутствие раздвижки сырцовых кирпичей на полках вагонеток.

4 Медленный подъем температуры в сушильной камере.

3 Что является причиной обжиговых трещин от ложка и тычка кирпича?

1 Повышенное количество выгорающих добавок.

2 Замедленное перемещение обжиговых вагонеток через печь.

3 Отсутствие выгорающих добавок

4 Резкое снижение температуры в зоне охлаждения и повышенная скорость охлаждения после зоны спекания.

4 Каков механизм обжиговой усадки кирпича?

1 Испарение свободной влаги из формовочной массы при обжиге.

2 Действие сил поверхностного натяжения жидкостного расплава в зоне температуры спекания керамического черепка.

3 Удаление химически связанной воды из формовочной массы.

4 Образование расплава.

5 Для чего необходимо вакуумирование формовочной массы при получении кирпича по пластическому способу формования?

1 Для уменьшения объема и массы формовочной массы.

2 Для снижения сил внутреннего трения между частицами глины при прохождении через мундштук вакуумного пресса.

3 Для снижения отходов при производстве кирпича.

4 Для обеспечения сплошности глиняного бруса по выходе из мундштука вакуум-пресса и предотвращения его свилеватости.

6 Какие вещества можно использовать в качестве отощителей для формовочной массы?

1 Шамот, древесные опилки, известняк.

2 Добавки из отходов угледобычи, древесные опилки.

3 Песок, зола, шлак, шамот.

4 Известняк, доломит.

7 Каков допуск по наличию и протяженности трещин в рядовом кирпиче?

1 Не более одной трещины от тычка и ложка с глубиной распространения по постели не более 30 мм по перпендикуляру трещин.

2 Не более одной трещины от тычка и ложка с глубиной распространения по постели длиной 30 мм от начала до конца трещин.

3 Трещин не должно быть.

4 Две трещины глубиной 30 мм и более от ложковой поверхности по постели.

8 Что происходит с зернами известняка, содержащимися в формовочной смеси, во время обжига?

1 Ничего не происходит.

2 Зерна известняка разрыхляются на мелкие частицы.

3 Диссоциация известняка в оксид кальция и диоксид углерода.

4 Известняк образует основные соединения в кирпиче.

9 Что такое «дутики» в керамическом кирпиче?

1 Пустоты, образовавшиеся в керамическом черепке при разложении неорганических компонентов.

2 Пустоты, образовавшиеся в керамическом черепке при выгорании органических добавок.

3 Пластичные отслоения на поверхности керамических кирпичей и камней, появляющиеся в результате гидратации зерен окиси кальция.

4 Местные отслоения на поверхности изделий, имеющие обычный для обжигового черепка цвет.

Лабораторная работа № 5

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПС

Общие сведения

Неорганические вяжущие вещества представляют собой искусственно полученные тонкоизмельченные порошки, способные при затворении водой образовывать пластично-вязкую и легко формуемую массу – вяжущее тесто, которое в результате физико-химических процессов постепенно затвердевает и переходит в камневидное состояние.

Неорганические вяжущие вещества образуют с водой пластичное тесто, которое способно легко растекаться даже в том случае, если в него добавлять большое количество твердых материалов (песка, щебня), благодаря чему растворные и бетонные смеси при изготовлении строительных изделий и конструкций плотно заполняют формы сложной конфигурации или растекаются по поверхности ровным однородным слоем. Через некоторое время тесто любого вяжущего вещества загустевает, схватывается и отвердевает, превращаясь в искусственный камень, связывая зерна заполнителей в прочный монолит.

Количество воды, введенное при затворении вяжущего вещества, влияет на пластично-вязкие свойства теста. Чем больше воды, тем выше текучесть теста, тем медленнее проходят процессы коагуляции и кристаллизации, тем медленнее оно загустевает и твердеет.

Окончательная прочность камня на основе вяжущих веществ связана, главным образом, с его плотностью, которая зависит от разницы между количеством воды, взятой при затворении (30…100 % от массы вяжущего), и количества воды, фактически связываемой минералами вяжущего при его гидратации (15…30 %). Избыточное количество воды нужно для получения пластичной смеси и с течением времени оно неизбежно испаряется, оставляя после себя поры, снижающие плотность, прочность и долговечность искусственного камня. Поэтому при изучении свойств вяжущих веществ и при сравнении их технических показателей с нормативными всегда применяют смесь стандартной консистенции, содержащую строго установленное количество воды.

Строительный гипс получают при нормальном давлении в результате термической обработки при температуре 150…170 °С природного гипсового камня, измельченного в порошок до или после этой обработки.

Происходит частичная дегидратация двуводного гипса по реакции

CaSO4·2H2O = CaSO4·0,5H2O + 1,5Н2О.

Кроме полуводного сульфата кальция гипсовое вяжущее содержит примеси глины, кварца, которые ухудшают качество вяжущего вещества.

Твердение гипсовых вяжущих веществ происходит по теории А.А. Байкова:

– на первом, подготовительном этапе частицы полугидрата при затворении водой начинают растворяться с поверхности до образования насыщенного раствора, одновременно начинается гидратация полуводного гипса по реакции

CaSO4·0,5H2O + 1,5Н2О = CaSO4·2H2O.

Этот период характеризуется вязкопластичным текучим состоянием гипсового теста;

– на втором этапе (коллоидации) наряду с гидратацией растворенного полугидрата происходит прямое присоединение воды к твердым частичкам полуводного гипса; продукт гидратации – двуводный гипс образуется в виде высокодисперсных кристалликов, которые, выделяясь из пересыщенного раствора, образуют коллоидно-дисперсную систему в виде геля, где частички двугидрата связаны силами молекулярного сцепления (ван-дер-ваальсовыми); этот период характеризуется схватыванием (загустеванием) теста;

– на третьем этапе (кристаллизации) образовавшийся неустойчивый гель перекристаллизовывается в более крупные кристаллы, которые объединяются между собой в сростки, обеспечивая твердение и рост прочности камня вяжущего.

Названные этапы следуют не строго друг за другом, а налагаются один на другой и продолжаются до тех пор, пока весь полуводный гипс не перейдет в двуводный. При высыхании гипсовых изделий из водного раствора выделяется оставшийся в нем двугидрат, упрочняющий контакты в кристаллических сростках.

Многие вяжущие вещества при твердении дают усадку, что может привести к растрескиванию и снижению прочности искусственного камня. Для того чтобы уменьшить вредные последствия усадки, в растворы и бетоны вводят большое количество каменных заполнителей – песка, гравия, щебня. Гипсовые растворы и бетоны можно готовить и без заполнителей, т. к. гипс при твердении увеличивает свой объем на 0,5…1,0 %. Это свойство очень ценно, отлитые гипсовые изделия твердеют с уплотнением и точно передают очертания формы.

Цель работы

Изучить основные свойства гипсовых вяжущих веществ и исследовать влияние на них количества воды, взятой при затворении гипсового теста; определить марку гипсового вяжущего вещества.

Порядок выполнения работы

Каждое звено студентов проводит следующие испытания:

– определяет текучесть гипсового теста и изготовляет из него 3 образца-балочки размером 4х4х16 см;

– определяет сроки схватывания гипсового теста;

– испытывает образцы с определением пределов прочности при изгибе и сжатии.

При этом одно из звеньев проводит все испытания в стандартных условиях (на гипсовом тесте нормальной густоты), а также определяет тонкость помола вяжущего. Три других звена проводят испытания при величине водозатворения отличающиеся от нормальной густоты гипсового теста (по заданию преподавателя).

MEТОДЫ ИСПЫТАНИЙ