Орлов. Основы классической ТРИЗ

.pdf

Рекомендуются для применения приемы (приводим сокращенные описания):

05. Вынесение — отделить от объекта мешающую часть или выделить только нужное свойство;

18.Посредник — использовать промежуточный объект, передающий или переносящий действие, на время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый) объект;

01.Изменение агрегатного состояния — использовать переходы состояний вещества, или изменение гибкости, концентрации и т. п.;

33.Проскок — вести процесс на большой скорости.

Обращение к А-Матрице по второму варианту дает несколько иной набор приемов:

Что улучшается? — Строка 30: Сила.

Что ухудшается? — Столбец 14: Вредные факторы самого объекта. Рекомендуются для применения приемы (приводим сокращенные описания):

11.Наоборот — отделить от объекта мешающую часть или выделить только нужное свойство;

12.Местное качество — разные части объекта должны иметь разные функции, или — каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее соответствующих ее работе;

26.Фазовый переход — использовать явления, возникающие при фазовых переходах вещества, например, выделение или поглощение тепла;

18.Посредник — использовать промежуточный объект, передающий или переносящий действие, на время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый) объект.

Нетрудно видеть, что приемы 05. Вынесение и 18. Посредник из первого набора вместе с приемами 11. Наоборот, 12. Местное качество и 18. Посредник (повторно!) из второго набора явно указывают на необходимость создания в оперативной зоне дополнительного объекта в виде посредника между молотом и сваей!

Действительно, при небольшом числе свай иногда на голову забиваемой сваи устанавливают деревянную колодку, по которой и бьет молот до разрушения колодки. (Другие возможности не будем анализировать из экономии времени и места.)

Верификация. Колодка разрушается быстро, причем свая повреждается еще до разрушения колодки из-за неравномерного смятия вещества колодки (дерева). Увы, проблема не нашла полного решения! Но, может быть, теперь оно должно быть взято за основу? И нужно рассматривать новую техническую систему, включающую теперь и посредника?

Да, так и нужно действовать. И при этом мы переходим на повторение цикла Мета-АРИЗ!

Причем, посредник можно рассматривать как часть сваи, как ее голову, например. Но правильно рассматривать его как часть инструмента! Посмотрите, ведь свая совершенно не меняется! Значит, посредник нужно отнести к дополнительной части молота!

Позднее мы увидим, что чаше всего изменяют именно индуктор, что это одно из правил ТРИЗ. Анализируя ход своих решений, Вы наверняка заметили, что во многих случаях интерпретировать А-Приемы удается далеко не так просто, как это было продемонстрировано мной на специально подготовленных конструкциях. Вы правы: для этого нужны и опыт, и хорошее знание физических явлений (технических эффектов), и глубокие профессиональные знания. Наконец, даже хорошее (а иногда и плохое!) настроение тоже важно. А еще... Пожалуй, хватит! Тем более, что нам нужно идти дальше! А недостающее «еще» Вы обязательно приобретете со временем и с опытом применения ТРИЗ.

Диагностика+. Обратим внимание на то, что посредник теперь тоже является индуктором, близким к молоту по воздействию на сваю.

Чтобы не повторять предыдущих расуждений из первого цикла, требуется изменить стратегию дальнейшего поиска в направлении более глубокого анализа физики процесса!

Можно понять, например, что если материал посредника такой же, как и материал молота, то свая мало выигрывает от этого. Если материал посредника близок к материалу сваи (бетон), то он сам разрушается так же, как свая, и даже быстрее из-за меньшей массы. Далее: скорость разрушения посредника зависит от способа его установки на голове сваи — малейший перекос ускоря-

ет разрушение посредника! Это происходит потому, что удар молота и силовое взаимодействие основания посредника с поверхностью головы сваи происходят не по сплошной поверхности, а по отдельным точкам и линиям, на которых и концентрируется энергия удара, приводящая к многочисленным разломам. А как удержать посредника после удара, чтобы он плотно стоял на голове сваи? Это сложная задача. Да и сама поверхность головы сваи далеко не похожа на ровную и полированную крышку рояля.

Редукция+. Строить противоречия наподобие приведенных на этапе 2 вариантов выглядит малоперспективным, так как похожие модели ведут к простому повторению предыдущего цикла и ориентируют на тот же результат. Что это нам даст?! (Мы пропустим здесь тонкую возможность представить себе, что мы уже повторили этот цикл многие миллионы раз! — каков видится Вам итог?)

Сформулируем версии идеального конечного результата:

1) Посредник равномерно распределяет энергию удара по всей поверхности головы сваи (улучшение режима!).

2)Посредник разрушается и... сам мгновенно восстанавливается после каждого удара! Идеал!

3)Посредник... (добавьте, пожалуйста!)

Теперь противоречие приобретает предельно острую форму:

Запишем формулировку идеального результата в строгом соответствии с ТРИЗ-рекомендациями:

оперативная зона сама восстанавливает посредника!

Трансформация+. Ну что ж, давайте думать вместе, и вот каким образом. Представим себе, что посредник состоит (а так оно во многом и есть!) из огромного числа маленьких частиц... похожих на маленьких человечков, настолько маленьких, что мы видим только подобие фигурок. Но они, эти маленькие фигурки, вместе умеют делать все, что нам нужно! Они могут реализовать любой идеальный результат! При этом они ничего не стоят. Их количество можно легко уменьшать или увеличивать. Они могут моделировать любые энергетические поля, принимать вместе любые формы, быть твердыми или жидкими, иметь или не иметь вес, быть невидимками, издавать звуки и так далее без ограничений! И при этом они остаются всего лишь фигурками, нарисованными нашим воображением. Поэтому эти фигурки не жалко стереть или подвергнуть страшному испытанию, например, такому, как удар по ним свайным молотом!

Так вот, пусть во время удара эти фигурки заполняют все неровности в поверхности головы сваи (впрочем, как и в рабочей поверхности молота), и по-

этому энергия удара распределяется по большей площади! Затем, после встряхнувшего их удара, все фигурки снова соединяются в сплошной слой, плотно покрывающий всю голову сваи и... спокойно ждут следующего удара!

Вы представили уже реальный материальный объект, обладающий описанными свойствами?

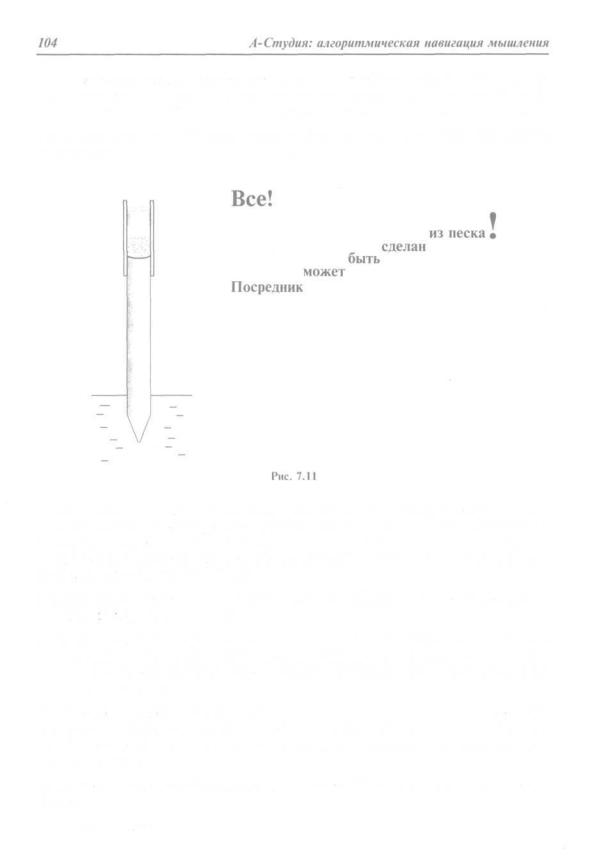

Песок (всего лишь одно или два недра) насыпается в стакан, надетый на голову сваи. Стакан длинный, и в нем движется молот. Песок практически ничего не стоит, часто его полно в грунте, в котором вырыт котлован для будущего фундамента. В конце концов, его не так уж много и надо, поэтому недорого и привезти столько, сколько нужно.

Верификация+. Решение эффективно, так как надежно работает и не требует больших пират на реализацию.

Принцип решения — дробление объекта до уровня частиц с определенными свойствами — обладает мощным методическим «сверхэффектом»: его можно развивать и переносить на другие объекты с близкими и не слишком похожими противоречиями!

Наконец, это решение можно развивать! Ведь мы можем расширить оперативную зону до размеров, например, всего тела сваи. Мы можем сформулировать такой идеальный результат, при котором свая принципиально не может разрушиться, потому что ее... нет!

Пусть она... вырастает! Как дерево, например! И поэтому ее... никто не забивает.

Но об этом позже.

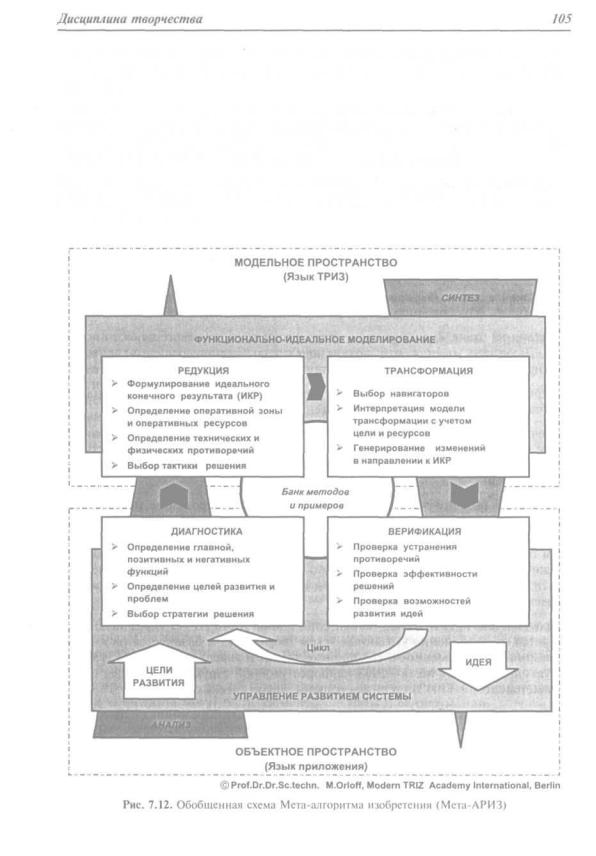

Теперь мы можем собрать основные концепты вместе и представить обобщенную версию «Мета-алгоритма изобретения» или, сокращенно, Мета-АРИЗ (рис. 7.12).

Этот вариант схемы содержит также операции стратегическою уровня, включенные в этап диагностики, и операции тактического уровня, включенные в этап редукции, и отражает часто встречающееся на практике совмещение операций разных уровней в едином процессе создания решения.

Нетрудно видеть, что этапы Диагностика и Редукции содержат преимущественно процедуры анализа проблемы, а этапы Трансформация и Верификация — синтеза идеи решения.

Все этапы опираются на базы знаний (показаны условно в центре рисунка), основу которых составляют А-Навигаторы, модели стратегического и тактического управления процессом решения проблем, методы психологической поддержки и другие рекомендации, которые и рассматриваются в последующих разделах учебника.

Интересно обратить внимание на определенное сходство Мета-АРИЗ с четырехэтапными «схемами творчества», предложенными М. Беренсом и Г. Уолласом (см. раздел 4.1).

Но особенно Мета-АРИЗ близок к четырехэтапной «схеме творчества» по Д. Дьюи.

Действительно, действия на этапе Диагностика могут быть интерпретированы как «столкновение с трудностью, попытки вскрыть элементы и связи, приводящие к противоречию».

Действия на этапе Редукция имеют одной из основных целей «ограничение зоны поиска (локализацию проблемы)».

Действия на этапе Трансформация практически точно соответствуют тому, что по Д. Дьюи описывается, как «возникновение возможного решения: движение мысли от того, что дано, к тому, что отсутствует; образование идеи, гипотезы».

Наконец, этап Верификация включает «рациональную обработку одной идеи и логическое развитие основного положения».

Конечно, конструктивизм Мета-АРИЗ радикально отличается от указанных «схем творчества», в том числе и от схемы Д.Дьюи. И все же интеллектуальный и духовный «генезис» несомненно присутствуют здесь. Этим и интересна связь времен!

Мета-АРИЗ был получен автором как обобщение и упрощение (прояснение, освобождение от избыточности) описаний всех «поколений» АРИЗ. И все же знатоки ТРИЗ заметят, что Мета-АРИЗ наиболее близок по структуре к самым первым и «ясным» АРИЗ Г. Альтшуллера 1956 и 1961 года (см. рис. 5.1). Можно сказать, что Мета-АРИЗ — это те первые АРИЗ, но представленные почти через полвека в новой редакции и с учетом нового уровня системотехнических знаний!

И, разумеется, практическое наполнение этапов Мета-АРИЗ кардинально отличается от наполнения указанных «схем творчества» и базируется на инструментарии ТРИЗ. Именно АРИЗ-происхождение и унаследованный ТРИЗ.-кон- структивизм делают Мета-АРИЗ наиболее удобной структурой как для изучения методологии ТРИЗ, так и для решения практических задач.

Мета-алгоритм изобретения является основной навигационной системой при решении любой изобретательской проблемы. Все процедуры схемы Мета-ал- горитма (рис. 7.12) постепенно нужно запомнить и при решении новых проблем применять автоматически в указанной на схеме последовательности.

Перед изучением этого раздела полезно перечитать все 14 предыдущих примеров реинвентинга. Но, предположим, что Вы хорошо помните содержание этих примеров. Тогда приступим к изучению одного из центральных понятий классической ТРИЗ — оперативной зоны.

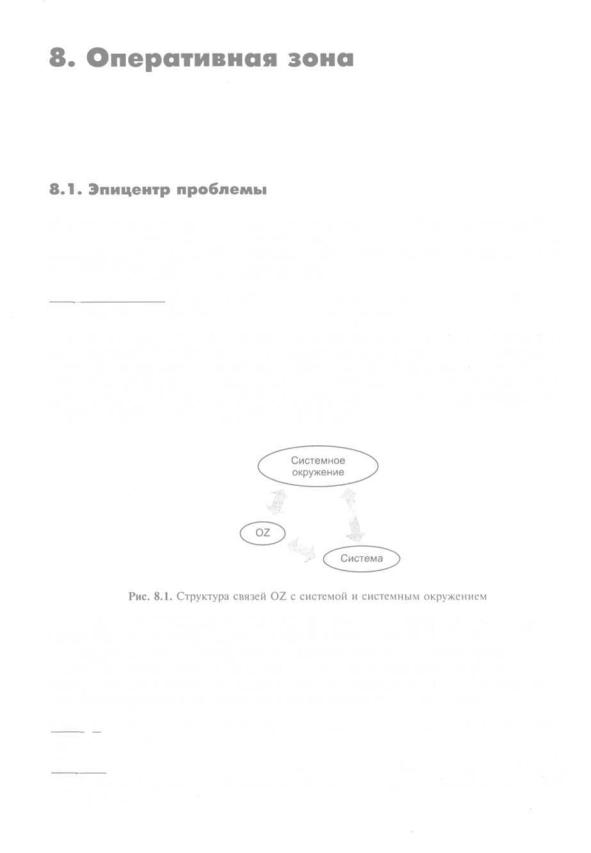

Оперативная зона (OZ) — совокупность компонентов системы и системного окружения, непосредственно связанных с противоречием.

Образно говоря, оперативная зона является эпицентром проблемы. Влияние же проблемы может сказываться, как и при всяком конфликте и потрясении, не только на конкретных элементах, но и на всей системе, а также и на окружении системы. Равно, как и средства для решения проблемы в конце концов привлекаются либо из самой системы, либо из системного окружения. Указанные связи полезно представить схемой (рис. 8.1).

Системное окружение предъявляет к системе требования, определяющие направление ее развития. Эти требования могут вступать в конфликт с возможностями системы, либо вызывать конфликт между частями и элементами системы. Конфликтующие свойства имеют определенных носителей, то есть это конкретные элементы системы или даже вся система в целом. Иногда участниками конфликта могут быть элементы системы и ее окружения.

Экторы — основные элементы OZ, являющиеся носителями конкретных противоречивых свойств.

Индуктор — эктор, создающий воздействие на другой эктор (рецептор) в виде передачи энергии, информации или вещества и инициирующий изменение или действие рецептора.

Рецептор — эктор, воспринимающий воздействие индуктора и изменяющийся или приходящий в действие под этим воздействием.

Внутри ОZ может не быть в явном виде либо индуктора, либо рецептора, либо может быть более двух индукторов или двух рецепторов. Встречаются структуры, где индуктор и рецептор могут меняться ролями в зависимости от целей анализа проблемы либо от целей синтеза решения.

Описание OZ стремятся редуцировать к структуре с минимальным количеством элементов, то есть к модели из одного индуктора и одного рецептора. Классическим примером является взаимодействие инструмента с изделием (деталью). Более того, ранее в классической ТРИЗ основные элементы OZ условно назывались инструментом и изделием, хотя их функциональные роли могли не соответствовать этим названиям. Вводимые здесь названия индуктор и рецептор являются более общими и нейтральными к содержанию физических действий элементов OZ.

Рассмотрим элементы OZ в ранее приведенных примерах.

Из Примера 1. В соответствии с задачей создания пера как элемента, регулирующего выход чернил из ручки, в состав OZ вошло бы перо как индуктор, воздействующий на чернильную струйку (рецептор), протекающую по прорези пера. В состав OZ могла бы войти окружающая атмосфера (системное окружение), если бы мы должны были учесть влияние атмосферного давления на протекание чернил по прорези пера. Мы могли бы учесть скорость попадания чернил из корпуса ручки в прорезь пера, и тогда в состав OZ вошла бы остальная часть ручки (система).

Требуемый результат: истечение чернил из кончика пера, регулируемое по скорости силой нажатия на перо.

Противоречие: чернила должны быть «быстротекущими», чтобы легко проходить по прорези пера, и чернила не должны быть «быстротекущими», чтобы не вытекать из ручки самопроизвольно.

Ведущие ресурсы для решения проблемы: форма прорези и пружинящие свойства материала пера для функционирования прорези как регулирующего «клапана» или «крана»; атмосферное давление, температура и влажность; гигроскопические свойства бумаги (или другого материала, на котором пишут ручкой); сила нажатия на перо.

Ведущие трансформации: динамизация (прорезь с переменными размерами); многофазовое состояние вещества (пружинящие свойства); создание энергетического пути от руки через корпус ручки и перо к бумаге, чтобы силой нажатия воздействовать на раскрытие прорези пера (этот путь имеет продолжение до замкнутого контура через стол, пол, стул и корпус пишущего человека до руки).

Учебный вариант 1: для более точного анализа могло понадобиться сужение OZ и объявление индуктором самой прорези пера. Такая интерпретация была бы полезной для исследования, например, профиля и параметров прорези. Ведь при этом уже не играли бы никакой особой роли такие, например, части

пера, как место крепления к корпусу ручки, общая форма пера и другие компоненты. Зато для этой задачи мы могли бы учесть свойства бумаги и включить бумагу как компонент OZ (скорее всего как второй рецептор, на котором перо оставляет чернильный след). Здесь всё перо является системой для прорези, а любые другие объекты являются системным окружением для пера.

Учебный вариант 2: может быть рассмотрена задача взаимодействия только чернил с бумагой, и тогда представляется вполне возможно представление в OZ только чернил как индуктора, а бумаги — как рецептора, с описанием их свойств и противоречивого взаимодействия.

Из Примера 4. В соответствии с задачей создания самолета с вертикальным взлетом/посадкой в состав OZ могли входить сам самолет (система — рецептор), двигатель самолета (первый индуктор — часть системы) и воздух (второй индуктор — системное окружение). При старте двигатель должен работать в форсированном режиме и толкать самолет строго вверх. При пом самолет стартовал и садился как ракета, которая не может опираться на воздух плоскостями крыльев. Поэтому и возникали проблемы с устойчивостью ориентации корпуса самолета в воздухе, приводившие к авариям при старте, и особенно, при посадке, когда пилоту очень сложно наблюдать место посадки, так как он опускается вниз, а вынужден смотреть верх, так как фактически лежит на спине (см. рис. 6.2).

Требуемый результат: новая функция — вертикальный взлет/посадка.

Противоречие: вертикальная ориентация корпуса самолета согласована с направлением старта/посадки, но трудна для управления.

Ведущий ресурс для решения проблемы: внутрисистемный, изменение конструкции.

Ведущая трансформация: динамизация (поворачивающиеся двигатели или крылья).

Из Примера 10. В соответствии с начальной постановкой задачи в состав OZ достаточно включить воду (первый индуктор — часть системы полива), почву у основания пальмы (рецептор — часть системы полива) и воздух (системное окружение — второй индуктор). Заметьте, не солнце, а именно воздух, температура и другие свойства которого непосредственно влияют на состояние почвы у основания пальмы. Также не нужно рассматривать в качестве системы и участника OZ всю пальму, так как непосредственное участие в конфликте она просто не принимает! Да, на ней сказываются результаты плохой организации полива, и именно всю пальму призвано защитить новое решение, но она не является активным эктором в этой ситуации! Внимательно разберите этот пример.

Идеальный результат: OZ сама обеспечивает длительный полив пальмы!

Противоречие: вода должна быть (под пальмой для полива), и вода не должна быть (там, так как она быстро уходит и испаряется — в обычных условиях).

Ведущий ресурс для решения проблемы: внутрисистемный и внутри OZ — двухфазовое состояние воды при разных начальной и конечной температурах.

Ведущая трансформация: переход на микроуровень вещества и использование физико-технического эффекта — переход воды из твердого в жидкое состояние.

Из Примера 12. В соответствии с общей постановкой задачи в состав OZ достаточно включить ликер и бутылочку и рассмотреть только их взаимодействие между собой для достижения идеального конечного результата! Это вообще довольно редкий случай, когда можно изменять само изделие. Впрочем, не само изделие, а процесс его изготовления. Но путем трансформации его компонентов. В начальной постановке твердая шоколадная бутылочка-индуктор воздействует на жидкий ликер-рецептор, принимая его внутрь через горлышко. По новой идее, наоборот, замороженная ликерная бутылочка-индуктор служит формой, на которую натекает жидкий шоколад-рецептор.

Идеальный результат: OZ сама обеспечивает образование бутылочки вместе с ее содержимым!

Противоречие: ликер должен быть (внутри шоколадной бутылочки), и ликер не должен быть (там, так как весь процесс сложен).

Ведущие ресурсы для решения проблемы: внутри OZ — двухфазовое состояние ликера и шоколада при разных начальной и конечной температурах; системный — изменение порядка операций и замена прежних формующих элементов на «форму-копию» в виде замороженной ликерной массы в виде «бутылочки»; внесистемные — дополнительная энергия и формы для заморозки ликера, дополнительные формы для получения горлышка шоколадной бутылочки.

Ведущие трансформации: переход на микроуровень вещества и использование физико-технического эффекта (применение двухфазового состояния вещества); принцип копирования (см. процесс реинвентинга в примере 12).

Из Примера 14. Правильная ТРИЗ-диагностика первоначальной постановки задачи требует включить в состав OZ не всю голову сваи, а только верхнюю поверхность головы сваи (рецептор) и молот (индуктор). Заметим, что в традиционном ТРИЗ-описании было трудно назвать эту часть сваи изделием, так как под изделием мы могли понимать только всю сваю. Но на самом деле не нужно рассматривать всю сваю! Для понимания физики процесса нужно вести диагностику только в области верхней поверхности головы сваи. Там находится та OZ, на которой мы сразу сосредоточились (другие возможности будут рассмотрены далее).

Рецептор быстро разрушается под воздействием индуктора из-за неравномерного распределения энергии удара по верхней поверхности головы сваи. Конечно, и из-за неустойчивого к ударной нагрузке материала сваи, но материал сваи (изделие!) нельзя менять по условию задачи.

В первой фазе в решении участвовали следующие аспекты.