- •Тема 4. Организационное и правовое обеспечение экономических информационных систем

- •4.1. Организационное обеспечение эис

- •4.2. Правовое обеспечение эис

- •Контрольные вопросы

- •Тема 5. Технологические процессы и особенности их построения

- •5.1. Понятие и состав технологического процесса

- •5.2. Способы и методы обработки данных

- •5.3. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах

- •Контрольные вопросы

5.2. Способы и методы обработки данных

Концепция построения технологических процессов переработки информации зависит от способов обработки данных, которые определяют уровень развития информационной технологии. Одной из первых исторически сложившихся технологий (период 1960-х — середина 1980-х гг.) была технология на основе централизованной обработки данных, которая предполагает выполнение всех работ по обработке данных, начиная со сбора и регистрации в одном центре обработки — вычислительном центре (ВЦ). Пользователь доставляет в ВЦ исходную информацию и получает результаты обработки в виде выходных документов. ВЦ оснащался мощными ЭВМ, позволяющими обрабатывать огромные объемы информации. Позже возникли вычислительные центры коллективного пользования (ВЦКП), позволявшие обслуживать несколько пользователей. Таким образом, на уровне пользователя использовалась только оргтехника, техника передачи данных, остальные вычислительные мощности были собственностью ВЦ.

К достоинствам этого способа обработки можно отнести единство методики обработки с возможностью своевременного ее совершенствования, единые стандарты представления информации, унификацию данных, и информационных процедур, простую схему документооборота, единое техническое обеспечение, снимающее проблему сопряжения технических средств, а также возможность для пользователя оперировать большими объемами данных.

Недостатками этого способа являлись: неудобство для пользователя получения информации; перегруженность технических средств, приводящая к сбоям в технологическом процессе; невозможность предоставления всего спектра услуг; необеспеченность должной надежности и защиты информации.

Появление персональных компьютеров, дающих возможность автоматизировать конкретное рабочее место, привело к созданию децентрализованной обработки данных (конец 1980-х — середина 1990-х гг.). Децентрализованная обработка данных предполагает обработку всей информации на оборудовании удаленного пользователя, т.е. непосредственно на рабочем месте служащего, и способствует рассредоточению вычислительных ресурсов и их приближению к местам возникновения и потребления информации, например АРМ бухгалтера, экономиста, операциониста, кредитного работника и т.д.

Таким образом, персональные компьютеры использовались автономно. Хранение данных организуется в виде файлов на отдельных компьютерах. Обмен данными производится с помощью дискет. Для получения сводных показателей производится перезапись информации на один компьютер.

Недостатками такого способа обработки являются дублирование информации, сложность подготовки сводной отчетной документации, техническая совместимость, отсутствие возможности оперативного анализа различных аспектов деятельности организации и др.

В последнее время организация применения компьютерной техники и технологии претерпела значительные изменения, связанные с переходом к созданию интегрированных информационных систем. Данные системы проектируются с учетом согласованного управления данными в пределах предприятия (организации), координации обмена информацией как в пределах отдельных групп пользователей, так и между несколькими организациями, находящимися друг от друга в десятках и сотнях километров. Построение подобных систем основано на распределенной обработке данных — обработке, выполняемой на независимых, но связанных между собой компьютерах, представляющих распределенную систему. Для реализации распределенной обработки данных используются компьютерные сети. Преимуществами распределенной обработки данных являются большое число взаимодействующих между собой пользователей, перераспределение обработки и хранения данных с централизованной базы на локальные, обеспечение возможности параллельной обработки данных пользователями в сети.

В интегрированных информационных системах с распределенной обработкой данных применяются различные виды информационно-технологической архитектуры, зависящие от используемых программных, технических средств, структуры информационных баз данных, типа сетей. Наиболее распространенными видами информационно-технологической архитектуры являются архитектуры «файл-сервер», «клиент-сервер».

Архитектура «файл-сервер» реализуется посредством компьютерных сетей локального типа. Компьютеры в сети делятся на рабочие станции и серверы. На сервере находится информационная база данных сети, на рабочей станции — программные средства, организующие диалог пользователя в сети, и программные средства приложений. Обработка информации происходит на рабочих местах, куда по запросу пользователя считывается (передается по сети) вся требуемая информация; при этом не различается, вся информация нужна или ее часть, т.е. считывается на рабочую станцию весь файл базы данных, без предварительного отбора данных. Таким образом, использование архитектуры «файл-сервер» предполагает, что вся обработка данных выполняется на рабочей станции, а сервер выполняет лишь функции накопителя данных и средств доступа.

Достоинство архитектуры «файл-сервер» — обеспечение высокого уровня защиты данных от несанкционированного доступа. Однако при такой технологии не обеспечивается достаточная скорость обработки информации, так как, во-первых, объемы базы данных обычно достаточно велики и, во-вторых, необходимо постоянно обмениваться данными между сервером и вспомогательными компьютерами (рабочими станциями), полные копии файлов базы данных перемещаются по сети, при этом доступ к ним в режиме корректировки блокируется для других пользователей. Кроме того, к недостаткам можно отнести перегрузку трафика сети и высокие требования к техническому оснащению рабочих станций.

Архитектура «клиент-сервер» позволяет преодолеть непроизводительную пересылку больших информационных потоков в сети. Это достигается за счет разделения программ на две части: клиентскую и серверную. Клиентская часть устанавливается на компьютере рабочего места, серверная — на сетевом сервере. Таким образом, на сервере находятся не только общие базы данных, но и программы поиска и записи. Это позволяет «клиентам» (другим программам, расположенным на рабочих станциях) посылать серверу запрос не на всю информацию из базы данных, а только на нужную, причем частично или полностью обработанную. При этом существенно уменьшается трафик сети, снижается загруженность канала передачи данных.

Архитектура «клиент-сервер» может быть двухзвенной и многозвенной. При двухзвенной архитектуре клиенты непосредственно взаимодействуют с сервером. Многозвенная архитектура отличается существованием еще одного или нескольких звеньев, так называемых серверов приложений или серверов обслуживания, которые являются промежуточными звеньями между клиентами и сервером. Сервер приложений выполняет ряд функций, как системных, так и пользовательских, которые в случае использования двухзвенной архитектуры выполняет либо клиент, либо сервер.

По способу организации обмена данными между клиентом и сервером различают модели «толстого» и «тонкого» клиента.

В модели «толстый клиент» на сервере реализованы главным образом функции доступа к данным, а все прикладные вычисления выполняются на «клиентских» программах, т.е. сервер только отбирает нужные данные и пересылает их на рабочую станцию, где и выполняется их обработка. Результаты обработки пересылаются назад серверу для сохранения их в общей базе данных.

В модели «тонкий клиент» значительная часть прикладной обработки данных выполняется непосредственно на сервере, а на рабочую станцию передаются данные для просмотра в экранных формах и результаты выполнения отчетов.

Организация распределенной обработки данных зависит от способа их распределения. Существуют централизованная, децентрализованная и смешанная организации распределения данных.

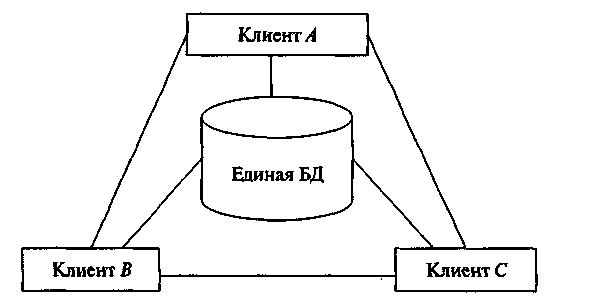

1. Централизованная организация данных предполагает наличие на сервере общей базы данных (рис. 5.1). Все операции с базой данных обеспечиваются этим сервером. Каждый клиент сети имеет доступ к единой базе данных с помощью удаленного запроса. Достоинство данной организации — простота поддержки базы данных в актуальном состоянии. К недостаткам можно отнести ограниченность объема внешней памяти, что влияет на размер базы данных, ограничения на параллельную обработку запросов клиентов, нарушение работы клиентов в сети при отказе аппаратных средств.

Рис. 5.2. Централизованная организация данных

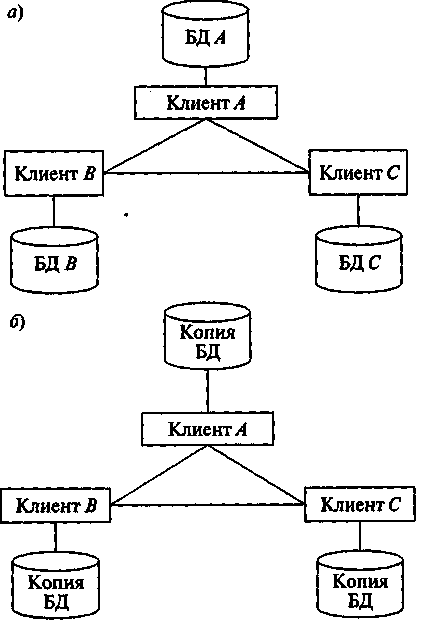

2. Децентрализованная организация данных предполагает разбиение общей базы данных на несколько физически распределенных. Каждый клиент имеет доступ к своей БД, которая может быть либо частью общей базы данных (рис. 5.3, а), либо ее копией (рис. 5.3, б).

При разбиении БД каждая ее часть хранится на отдельном сервере. При дублировании БД на каждом сервере сети размещается полная копия БД. Достоинства и недостатки децентрализованной организации данных приведены в табл. 5.1.

3. Смешанная организация данных предполагает объединение двух способов распределения — разбиения и дублирования. При этом сохраняются преимущества и недостатки каждого из этих способов.

Таким образом, интегрированная информационная система базируется на интегрированном использовании персональных компьютеров, специализированных мощных компьютеров (серверов), объединенных каналами связи и единой технологией в единую глобальную корпоративную сеть. Данная технология характерна для крупных предприятий, имеющих разветвленную сеть филиалов или дочерних компаний. При этом в корпоративной сети выделяются два уровня обработки: локальная вычислительная сеть центрального органа управления предприятием и локальная вычислительная сеть филиалов.

Рис. 5.2. Децентрализованная организация данных способом распределения (а) и способом дублирования (6)

Таблица 5.1 ― Достоинства и недостатки децентрализованной организации данных

|

Способ распределения |

Достоинства |

Недостатки |

|

Разбиение |

Сокращение времени ответа на запрос Удовлетворение запросов локальными базами Надежность хранения Доступность данных Работоспособность системы при отказе одного сервера |

Увеличение времени ожидания результата запроса при обращении к нескольким серверам Необходимость иметь сведения о размещении данных в различных БД |

|

Дублирование |

Быстрота доступа за счет локальности выполнения запросов |

Повышенное требование к объему внешней памяти Сложность корректировки баз |

Центральный офис и филиалы объединяются в единую информационно-вычислительную среду, связь в которой осуществляться по некоммутируемым проводным каналам, оптоволоконным каналам, радио- и спутниковым каналам, а также, в редких случаях, с использованием телефонных коммутируемых соединений. В этом случае база данных корпорации может быть реализована по двум основным архитектурам: как единая централизованная база данных, так и распределенная по уровням (филиалам) вычислительной сети. В первом случае база данных хранится на достаточно мощном и высокопроизводительном центральном сервере (или интегрированной группе серверов) вычислительной системы, доступ к которой осуществляется по каналам связи со стороны удаленных пользователей. Во втором случае база данных ведется как на сервере центрального офиса, так и на серверах филиалов, при этом она автоматически синхронизируется. Обе эти структуры реализуются посредством архитектуры «клиент-сервер».

Развитие технологий не останавливается на создании крупных сетей в рамках одного предприятия или организации. Для согласованной работы всех экономических подразделений региона или страны необходимы более крупные сети. С этой целью ведется работа по объединению сетей предприятий или организаций с региональными сетями: по законодательству, налоговой деятельности, обеспечению банковских расчетов, политическим и деловым новостям, состоянию фондового рынка и т.д. В свою очередь, региональные системы имеют тенденцию к объединению между собой, что необходимо для более качественного управления экономикой страны в целом.

Технические и технологические возможности современного этапа развития научно-технического прогресса позволяют сетям выйти за границы не только регионов, но и стран. С появлением Интернета технологии развиваются во всемирном масштабе. В этой сети информационный поток, вводимый клиентом, получает адрес и автоматически находит кратчайший путь до адресата. При этом при технических или иных сбоях в сети информация находит обходные сети, что позволяет работать ей без перерывов.

Использование Интернета имеет ряд преимуществ:

клиент открывает страницу Интернета, т.е. вводит в сеть массив о своей деятельности. Это позволяет заявить о себе как о производителе какой-либо продукции или услуги, прорекламировать себя;

для каждого клиента ограничен целевой поиск по сети, т.е. достаточно быстро можно найти партнеров по бизнесу, заключить сделку, договориться о совместной деятельности;

на основе информации, имеющейся в сети, можно определить конкурентоспособность своей продукции и услуг, определить конъюнктуру рынка, что позволит скорректировать собственную производственную деятельность;

оперативно можно получать информацию о последних достижениях в интересующей области с целью возможного их использования;

мгновенная связь между клиентами позволяет точно определить текущую рыночную ситуацию, снизить степень рисков при заключении сделок, быстро реагировать на изменение рынка, ликвидировать промежуточные звенья между покупателем и продавцом, индивидуализировать производство товаров и услуг, работая по заказам потребителя.