- •Министерство спорта российской федерации

- •Список сокращений

- •Введение

- •Глава 1. Современное состояние изучаемой проблемы

- •1.1. Анатомо-физиологические аспекты вегетативной нервной системы

- •1.2. Этиология, патогенез и клиника вегето-сосудистой дистонии

- •1.3. Методы лечения при вегетососудистой дистонии

- •1.4. Использование лечебной физической культуры при вегетососудистой дистонии

- •1.5. Использование массажа при вегето-сосудистой дистонии

- •1.6. Использование физиотерапии при вегетососудистой дистонии

- •Выводы по первой главе

- •Глава 2. Организация и методы исследования

- •2.1. Организация исследования

- •1.Теоретический анализ обобщения данных научно-методической литературы.

- •2. Физиологические методы исследования:

- •3. Функциональные пробы:

- •4. Педагогический эксперимент

- •5. Методы математической статистики.

- •Глава 3. Методики лечебной физической культуры для женщин с вегето-сосудистой дистонией по гипертоническому типу в тренирующем периоде

- •3.1. Методика лечебной физической культуры в контрольной группе

- •3.2. Обоснование методики лечебной физической культуры в экспериментальной группе

- •Глава 4. Результаты исследования и их обсуждение

- •4.1. Результаты исследования в контрольной группе

- •4.2. Результаты исследования в экспериментальной группе

- •4.3. Сравнительный анализ результатов исследования в контрольной и экспериментальной группах

4.3. Сравнительный анализ результатов исследования в контрольной и экспериментальной группах

Для того, чтобы оценить преимущество усовершенствованной нами методики лечебной гимнастики, с включением в основную часть занятия фитбол-гимнастики в сочетании с тренировочной работой на тренажере «Беговая дорожка полупрофессиональная WNQ F1-7000F», для пациентов с вегетососудистой дистонией по гипертоническому типу в тренирующем периоде, следует провести сравнительный анализ динамики восстановления функциональных возможностей пациентов контрольной и экспериментальной групп.

Сравнительный анализ различных методик лечебной гимнастики пациентов контрольной и экспериментальной групп проводился по следующим показателям: частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давление, частота дыхательных движений, пробы Штанге и Генчи, ортостатическая и клиностатическая пробы, индекс Руфье, проба Ромберга.

Анализ результатов проведенного исследования показал, что все исследуемые показатели, как в контрольной, так и в экспериментальной группах в начале курса реабилитации достоверных различий между собой не имеют, что говорит об однородности сравниваемых групп и возможности дальнейшего проведения наших исследований.

Результаты проведенного исследования контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 5.

Таблица 5

Восстановление функциональных возможностей пациентов

контрольной и экспериментальной групп

в процессе реабилитации (X±δ)

|

Показатели |

Группы |

Исходные данные |

В конце реабилитации |

Норма |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

ЧСС, уд./мин |

КГ |

80,4 ± 3,2 |

74,4±4,0 |

60-74 уд./мин |

|

ЭГ |

78,4 ± 3,2 |

66,2±4,0 | ||

|

p |

- |

p<0,05 | ||

|

Систолическое АД, мм рт. ст. |

КГ |

128,6 ±5,0 |

121,6±5,0 |

110-120 мм рт. ст. |

|

ЭГ |

130,0 ±3,2 |

112,0±5,0 | ||

|

p |

- |

p<0,05 | ||

|

Диастолическое АД мм рт. ст. |

КГ |

86,0±6,5 |

79,5±3,2 |

70-80 мм рт. ст.

|

|

ЭГ |

87,6±5,0 |

68,6±6,4 | ||

|

p |

- |

p<0,05 | ||

|

ЧДД, дв./мин |

КГ |

20,3 ±1,6 |

19,4±1,6 |

16-20 дв./мин |

|

ЭГ |

20,0±2,3 |

17,2±1,6 | ||

|

p |

- |

p<0,05 | ||

|

Проба Штанге, с |

КГ |

30,3±3,2 |

34,4±6,2 |

50-60 с |

|

ЭГ |

29,7±2,9 |

44,5±1,6 | ||

|

p |

- |

p<0,05 | ||

|

Проба Генчи, с |

КГ |

19,1±1,9 |

22,2±1,6 |

25-30 с |

|

ЭГ |

18,1±2,3 |

25,9±1,9 | ||

|

p |

- |

p<0,05 | ||

|

Ортостатическая проба, уд./мин |

КГ |

14,9±2,9 |

13,9±1,3 |

12-18 уд./мин |

|

ЭГ |

15,1±2,9 |

11,6±1,3 | ||

|

p |

- |

p<0,05 | ||

|

Клиностатическая проба, уд./мин |

КГ |

8,8±1,1 |

9,6±1,6 |

4-12 уд./мин |

|

ЭГ |

8,9±1,3 |

6,4±1,0 | ||

|

p |

- |

p<0,05 | ||

|

Индекс Руфье |

КГ |

9,4±1,4 |

8,4±1,6 |

0,1-5 балл

|

|

ЭГ |

10,2±1,4 |

6,3±1,3 | ||

|

p |

- |

p<0,05 | ||

|

Проба Ромберга |

КГ |

10,7±2,6 |

12,6±2,3 |

15 с |

|

ЭГ |

9,2±1,3 |

15,9±1,3 | ||

|

p |

- |

p<0,05 |

Примечание: p – достоверность различий между исходными показателями и показателями в конце реабилитации.

КГ – контрольная группа.

ЭГ – экспериментальная группа.

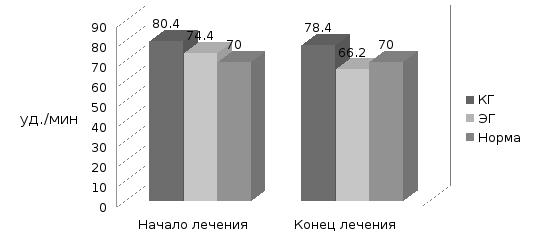

В начале реабилитационных мероприятий исходные данные ЧСС в контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой (контрольная группа - 80,4±3,2 уд./ мин; экспериментальная группа - 74,4±4,0 уд./ мин, (p>0,05)). К концу курса лечения данный показатель снизился как в контрольной, так и в экспериментальной группах (в контрольной группе до 78,4 ± 3,2 уд./ мин; в экспериментальной группе до 66,2±4,0 уд./ мин), но у пациентов экспериментальной группы данный показатель достоверно лучше, чем в контрольной группе (p<0,05). Сравнительный анализ результатов исследования показал, что ЧСС у пациентов экспериментальной группы к концу курса реабилитации достоверно ниже контрольной на %(см. табл. 5, рис. 1).

Рис. 1 Изменение показателей частоты сердечных сокращений в контрольной и экспериментальной группах

Условные обозначения: КГ – контрольная группа;

ЭГ – экспериментальная группа;

В начале реабилитационных мероприятий исходные данные систолического артериального давления в контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой (контрольная группа -

128,6 ±5,0 мм рт.ст.; экспериментальная группа - 130,0 ±3,2 мм рт.ст., (p>0,05)). К концу курса лечения данный показатель снизился как в контрольной, так и в экспериментальной группах (в контрольной группе до 121,6±5,0 мм рт.ст.; в экспериментальной группе до 112,0±5,0 мм рт.ст.), но у пациентов экспериментальной группы данный показатель достоверно лучше, чем в контрольной группе (p<0,05). Сравнительный анализ результатов исследования показал, что систолическое артериальное давление у пациентов экспериментальной группы к концу курса реабилитации достоверно ниже контрольной на %(см. табл. 5, рис. 2).

Рис. 2 Изменение показателей систолического артериального давления в контрольной и экспериментальной группах

Условные обозначения: КГ – контрольная группа;

ЭГ – экспериментальная группа;

В

начале реабилитационных мероприятий

исходные данные диастолического

артериального давления в контрольной

и экспериментальной группах достоверно

не различались между собой (контрольная

группа - 86,0

±5,0

мм рт.ст.; экспериментальная группа -

87,6

±5,0 мм

рт.ст., (p>0,05)).

К концу курса лечения данный показатель

снизился как в контрольной, так и в

экспериментальной группах (в контрольной

группе до 79,5±3,2

мм рт.ст.; в экспериментальной группе

до 68,6±6,4

мм рт.ст.), но у пациентов экспериментальной

группы данный показатель достоверно

лучше, чем в контрольной группе (p<0,05).

Сравнительный анализ результатов

исследования показал, что систолическое

артериальное давление у пациентов

экспериментальной группы к концу курса

реабилитации достоверно ниже контрольной

на %(см. табл. 5, рис. 3)

Рис. 3 Изменение показателей диастолического артериального

давления в контрольной и экспериментальной группах

Условные обозначения: КГ – контрольная группа;

ЭГ – экспериментальная группа;

В начале реабилитационных мероприятий исходные данные частоты дыхательных движений в контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой (контрольная группа - 20,3±1,6 мм рт.ст.; экспериментальная группа - 20,0±2,3 мм рт.ст., (p>0,05)). К концу курса лечения данный показатель снизился как в контрольной, так и в экспериментальной группах (в контрольной группе до 19,4±1,6 мм рт.ст.; в экспериментальной группе до 17,2±1,6 мм рт.ст.), но у пациентов экспериментальной группы данный показатель достоверно лучше, чем в контрольной группе (p<0,05). Сравнительный анализ результатов исследования показал, что систолическое артериальное давление у пациентов экспериментальной группы к концу курса реабилитации достоверно ниже контрольной на %(см. табл. 5, рис. 4)

Рис. 4 Изменение показателей частоты дыхательных движений в контрольной и экспериментальной группах

Условные обозначения: КГ – контрольная группа;

ЭГ – экспериментальная группа;

В начале реабилитационных мероприятий исходные данные пробы Штанге в контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой (контрольная группа - 30,3±3,2 мм рт.ст.; экспериментальная группа - 29,7±2,9 мм рт.ст., (p>0,05)). К концу курса лечения данный показатель повысился как в контрольной, так и в экспериментальной группах (в контрольной группе до 34,4±6,2 мм рт.ст.; в экспериментальной группе до 44,5±1,6 мм рт.ст.), но у пациентов экспериментальной группы данный показатель достоверно лучше, чем в контрольной группе (p<0,05). Сравнительный анализ результатов исследования показал, что показатели пробы Штанге у пациентов экспериментальной группы к концу курса реабилитации достоверно выше контрольной на 29,3 %(см. табл. 5, рис. 5).

Рис. 5 Изменение показателей пробы Штанге в контрольной и экспериментальной группах

Условные обозначения: КГ – контрольная группа;

ЭГ – экспериментальная группа;

В начале реабилитационных мероприятий исходные данные пробы Генчи в контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой (контрольная группа - 30,3±3,2 мм рт.ст.; экспериментальная группа - 29,7±2,9 мм рт.ст., (p>0,05)). К концу курса лечения данный показатель повысился как в контрольной, так и в экспериментальной группах (в контрольной группе до 34,4±6,2 мм рт.ст.; в экспериментальной группе до 44,5±1,6 мм рт.ст.), но у пациентов экспериментальной группы данный показатель достоверно лучше, чем в контрольной группе (p<0,05). Сравнительный анализ результатов исследования показал, что показатели пробы Штанге у пациентов экспериментальной группы к концу курса реабилитации достоверно выше контрольной на 29,3 %(см. табл. 5, рис. 6).

Рис. 6 Изменение показателей пробы Генчи в контрольной и экспериментальной группах

Условные обозначения: КГ – контрольная группа;

ЭГ – экспериментальная группа

ВЫВОДЫ

Анализ научно-методической литературы показал, что вегето-сосудистая дистония является одной из распространенных нозологических форм сердечнососудистой патологии, встречаемость которой составляет 30% взрослого населения. По статистике вегетососудистой дистонией чаще всего страдают женщины. Вегетососудистая дистония имеет высокий удельный вес среди заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц молодого и среднего возраста. При среднетяжёлом и тяжёлом течении трудоспособность больных вегето-сосудистой дистонией резко снижается в наиболее активный период жизни, что отрицательно отражается на её качестве.

В процессе анализа научно-исследовательской литературы выявлено, что причиной вегето-сосудистой дистонии является нарушение равновесия между симпатической и парасимпатической системами, обусловленное дезинтеграцией высших вегетативных центров, прежде всего лимбико-ретикулярного комплекса.

Проявления вегетососудистой дистонии чаще всего наблюдаются в сердечно-сосудистой системе: тахикардия, экстрасистолия, неприятные ощущения в груди, кардиалгия, артериальная гипертония. Расстройства в дыхательной системе могут быть представлены отдельными симптомами (затрудненное дыхание, «ком» в горле) или достигать синдромальной степени. Ядром клинических проявлений гипервентиляционного синдрома являются различные дыхательные нарушения (ощущение нехватки воздуха, одышка, чувство удушья, ощущение потери автоматизма дыхания, ощущение кома в горле, сухость во рту) и/или гипервентиляционные эквиваленты (вздохи, кашель, зевота). У пациента могут быть диагностированы мышечнотонические и моторные расстройства (болезненное напряжение мышц, мышечные спазмы, судорожные мышечно-тонические феномены); парестезии конечностей (чувство онемения, покалывания, «ползания мурашек», зуд, жжение) и/или носогубного треугольника; феномены измененного сознания. В меньшей степени выражены гастроинтестинальные вегетативные расстройства: тошнота, рвота, отрыжка, метеоризм, урчание, запоры, поносы, абдоминальные боли. Осложнением вегетососудистой дистонии по гипертоническому типу является переход синдрома в гипертоническую болезнь.

Лечебная физическая культура, массаж, физиотерапевтические процедуры способствуют повышению эффективности комплексного лечения пациентов с вегетососудистой дистонией. В то же время, по мнению ряда авторов, современные методики физической реабилитации женщин с вегетососудистой дистонией не достаточно эффективны, т.к. дают осложнения: сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, поражения центральной нервной системы.

На основе теоретического анализа научно-методической литературы было определено, что в методику лечебной физической культуры в тренирующем периоде для женщин 30-35 лет с вегетососудистой дистонией по гипертоническому типу, необходимо включать занятия на тренажере … в сочетании с фитбол-гимнастикой. Данные упражнения направленны на повышение общей физической работоспособности, психоэмоционального тонуса, нормализацию артериального давления, улучшение функционирования вегетативного и нейрорегуляторного аппарата, нормализацию работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, улучшение координации движений.

Проведенное исследование показало, что применение в занятиях лечебной гимнастикой тренировки на тренажере … в сочетании с ц-гимнастикой у женщин 30-35 лет с вегетососудистой дистонией в тренирующем периоде позволяет более эффективно воздействовать на

функциональное состояние пациентов: так частота сердечных сокращений у пациентов снизилась на 12,4 %, систолическое артериальное давление на 8,6 %, диастолическое артериальное давление на 15,9 %, частота дыхательных движений на 12,8 %, показатели пробы Штанге повысились на 29,3 %, пробы Генчи – на 16,6 %, ортостатическую пробы – на 19,8 %, клиностатической пробы – на 50,0 %, индекс Руфье – на 33,3 %, проба Ромберга на 26,2 % по сравнению с контрольной группой.