KonspLektsy

.pdf

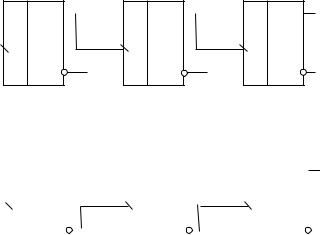

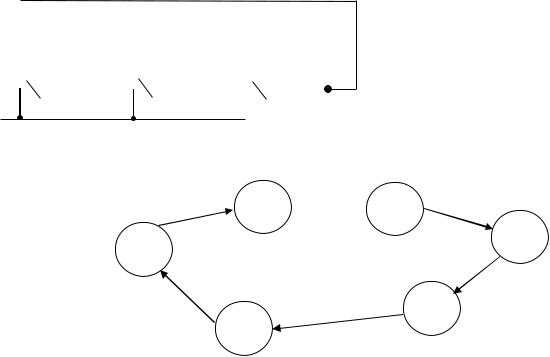

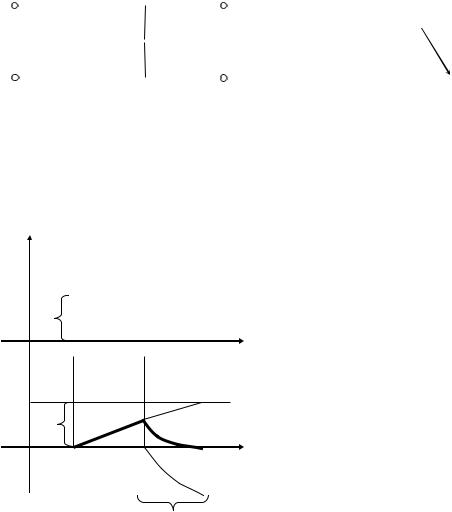

случае обратного счета - по перепаду 0→1. Следовательно, счетчик можно построить как цепочку последовательно соединенных счетных триггеров,

причем для прямого и обратного счета сигналы управления будут парафазными.

Прямой счет

вх |

|

|

|

|

|

Т T1 |

|

|

ТT2 |

|

|

ТT3 |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

T |

|

|

T |

|

|

T |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.3.18

Обратный счет

вх |

|

|

|

|

T |

ТT1 |

|

|

T |

ТT2 |

|

|

|

T |

ТT3 |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

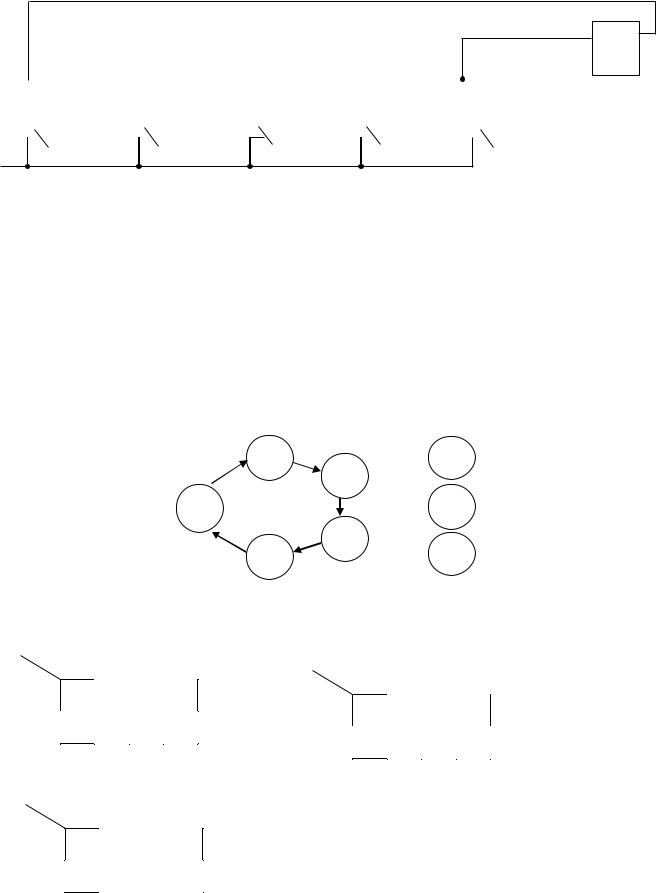

Счетчик с последовательным переносом – цепочка триггеров, в которой импульсы, подлежащие счету, поступают на вход первого триггера, а сигнал переноса передается последовательно от одного разряда к другому. Главное достоинство таких счетчиков – простота схемы. Такой счетчик мало нагружает предыдущий каскад. Недостаток – сравнительно низкое быстродействие.

Другой недостаток – возможное появление ложных импульсов.

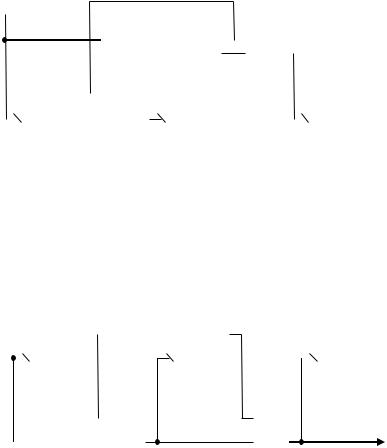

Счетчик с параллельным переносом строят из синхронного триггера.

Счетные импульсы подаются одновременно на все тактовые входы, а каждый из триггеров цепочки служит по отношению к последующим триггерам только источником информации. Срабатывание триггеров параллельного счетчика происходит синхронно и задержка переключения всего счетчика равна задержке переключения для одного триггера. Счетчики с параллельным переносом применяют в быстродействующих устройствах.

61

Рассмотрим схему счетчика с параллельным переносом, построенного на Т-триггерах (рис. 3.19 ). При поступлении входного сигнала переключаются те триггеры, для которых все предыдущие триггеры находились в единичном состоянии. Конъюнкторы анализируют состояние предыдущих разрядов. Здесь время установления кода определяется временем переключения одного триггера и одного конъюнктора.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

& |

|

|

|

|

|

|

& |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т |

ТТ1 |

|

|

|

|

Т |

ТТ2 |

|

|

|

|

|

Т |

ТТ3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.19

Рассмотрим еще одну схему двоичного счетчика: счетчик со сквозным переносом (рис.3.20 ). Здесь время установления кода tУСТ = tТР + (n-1)tИ.

вх |

Т |

ТТ1 |

|

|

|

|

Т |

ТТ2 |

|

|

|

|

Т |

ТТ3 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

& |

|

|

|

|

& |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.20

Реверсный счетчик может работать в качестве сумматора и вычитателя.

Эти счетчики имеют дополнительные входы для задания направления счета.

Когда счетчик используется в качестве делителя, направление счета не имеет значения. Счетчики – делители, оформленные как самостоятельные изделия, имеются в составе многих серий МС. Номенклатуру счетчиков

62

отличает большое разнообразие. Многие из них обладают универсальными свойствами и позволяют управлять коэффициентом и направлением счета,

вводить до начала цикла исходное число, прекращать счет по команде,

наращивать число разрядов и т. п.

Десятичные счетчики

Введением дополнительных логических связей – обратных и прямых – двоичные счетчики могут быть обращены в недвоичные – десятичные

(декадные). Десятичный счет осуществляется в двоично-десятичном коде

(двоичный по коду счета, десятичный – по числу состояний).

Десятичные счетчики организуют из 4-х разрядных двоичных счетчиков.

Избыточные 6 состояний исключаются введением дополнительных связей.

Возможны 2 варианта построения схем:

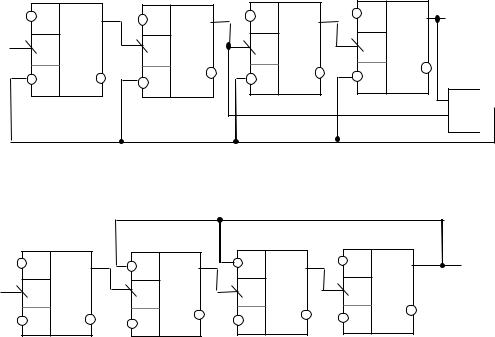

а) счет циклически идет от 0000 до 1001 (рис.3.21)

Q0 |

Q1 |

Q2 |

Q3 |

S ТT0 |

S ТT1 |

S ТT2 |

S ТT3 |

T |

T |

T |

T |

R |

R |

R |

R |

&

б) исходным состоянием служит 01102=610 и счет происходит до 11112=1510.

Q0 |

Q1 |

Q2 |

Q3 |

S ТT0 |

S ТT1 |

S ТT2 |

S ТT3 |

T |

T |

T |

T |

|

|

|

Рис.3.22 |

R |

R |

R |

R |

Первый вариант применяют чаще.

63

Кольцевые счетчики

В качестве счетчика может быть использован сдвигающий регистр, замкнутый в кольцо цепью обратной связи. В этом регистре продвигается одна единица, которая при подаче очередного продвигающего импульса передается в следующую по порядку ячейку. Дойдя до конца регистра, единица записывается в первую ячейку и счет повторяется. Входной импульс в этом счетчике выполняет функции продвигающего импульса. Число поступающих на вход импульсов фиксируется позицией единицы в регистре в данный момент времени. Такой счетчик носит название кольцевой регистр с простой

обратной связью.

|

|

|

|

|

1 |

|

|

D |

TT |

D |

TT |

D |

TT |

D |

TT |

|

|

|

|

|

2 |

|

3 |

C |

|

C |

|

C |

|

C |

|

0100 |

Модуль счёта равен числу триггеров. |

1000 |

КСЧ = n. |

|

0010 |

Рис.3.23

0001

В кольцевых счетчиках отсутствует последовательная передача сигнала переноса от ячейки к ячейке и поэтому задержка выходного импульса относительно входного оказывается незначительной.

Для уменьшения количества ячеек используется последовательное соединение кольцевых счетчиков. Выходной сигнал одного кольцевого счетчика является продвигающим для другого.

A 1

вход

D1 D2 D3 |

Dn |

2

D1 D2 D3 |

Dm |

При последовательном соединении счетчиков увеличивается временный сдвиг между входными и выходным импульсом, снимаемым с последней ячейки счетчика. Задача нормального функционирования (т.е. необходимость

64

автоматической записи единицы в случае ее пропадания при сбое либо повторном включении и восстановлении нормальной работы в случае появления нескольких единиц) решается следующим образом. Регистр замыкается в кольцо логической схемы, которая производит контроль состояния всех разрядов регистра и записывает единицу в первый разряд только тогда, когда счетчик полностью очищен от единиц.

Если взять сигнал обратной связи не с прямого, а с инверсного выхода последнего триггера, то получим кольцевой регистр с перекрестной обратной связью или счетчик Джонсона.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

TT |

|

|

|

D |

TT |

|

|

D |

TT |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

C |

|

|

|

C |

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

КСЧ = 2n.

При неизменной структуре получили коэффициент пересчета в два раза больше.

100  110

110

111

000

011

Рис.3.24 |

001 |

65

Рассмотрим еще один вид кольцевого счетчика: кольцевой регистр с логической обратной связью. В таком счетчике КСЧ = 2n-1.

M2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

TT |

|

|

D |

TT |

|

D |

TT |

|

|

D |

TT |

|

|

D |

TT |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

C |

|

|

|

C |

|

|

C |

|

|

|

C |

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.3.25

При большом значении n чередование 0 и 1 на выходе каждого триггера

будет подчиняться закону распределения случайных чисел. Поэтому по такому

принципу строятся генераторы псевдослучайной последовательности.

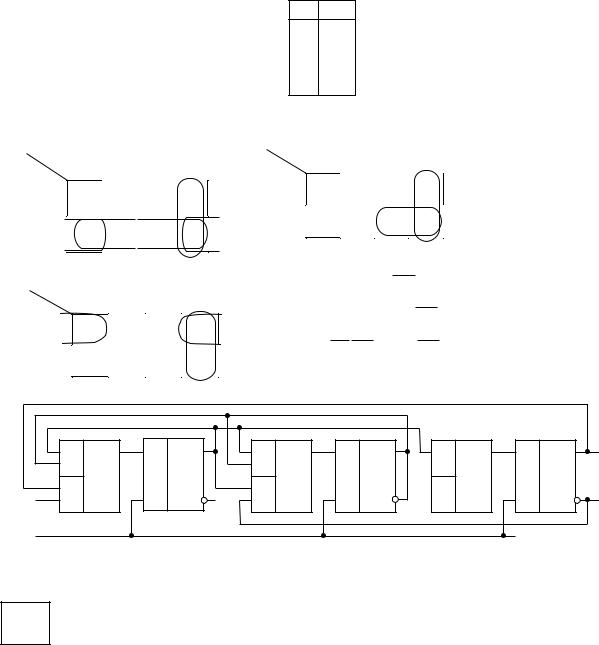

Словарный метод синтеза счётчиков

Рассмотрим на примере: пусть нужно построить счетчик, формирующий на выходе двоичные эквиваленты чисел 0,1,4,7,6.

Модуль счёта =5; в качестве элемента памяти возьмем три триггера;

0 |

ABC |

F 00 |

|

000 |

010 |

||

|

|||

|

|

001 |

|

110 |

|

0 100 |

|

11 111 |

100 |

||

1 |

|||

|

|

101 |

|

1. Составим разностные карты Карно.

Q1Q2 |

|

|

|

|

QC |

00 |

01 |

11 |

10 |

|

|

|

|

|

0 |

0 |

X |

|

1 |

0 |

2 |

6 |

4 |

|

1 |

α |

X |

1 |

X |

1 |

3 |

7 |

5 |

Q1Q2 |

|

|

|

|

QC |

00 |

01 |

11 |

10 |

|

|

|

|

|

0 |

α |

X |

0 |

α |

0 |

2 |

6 |

4 |

|

1 |

|

X |

|

X |

1 |

3 |

7 |

5 |

Q1Q2 |

|

|

|

|

QC |

00 |

01 |

11 |

10 |

|

|

|

|

|

0 |

0 |

X |

|

α |

0 |

2 |

6 |

4 |

|

1 |

0 |

X |

1 |

X |

1 |

3 |

7 |

5 |

66

2. Выберем триггерный базис для реализации счётчика. Возьмем D – триггер.

|

Словарь D-триггера: |

fq |

D* |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

α |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

Составим карты Карно для функций входа триггеров. |

|

||||||||||

Q1Q2 |

|

|

|

Q1Q2 |

00 |

01 |

11 |

|

10 |

|

|

QC |

00 |

01 |

11 |

10 |

QC |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

0 |

X=0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

0 |

X=0 |

0 |

1 |

0 |

|

|

||||

0 |

0 |

2 |

6 |

4 |

|

||||||

0 |

2 |

6 |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

X=1 |

1 |

X=1 |

1 |

0 |

X=0 |

1 |

|

X=1 |

|

1 |

1 |

3 |

7 |

5 |

|

||||||

1 |

3 |

7 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Q1Q2 |

01 |

11 |

10 |

D*A Qc QA QB |

|

|

|||||

QC |

00 |

D* |

Q Q Q |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

Q |

|

|||||

|

1 |

X=0 |

0 |

1 |

A |

|

|||||

0 |

0 |

2 |

6 |

4 |

B |

|

A c |

|

B |

|

|

* |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

Qc QB QA QB |

|

|||||

1 |

0 |

X=0 |

0 |

X=1 |

DC |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

1 |

3 |

7 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

& 1 |

|

D TA |

& 1 |

|

D TB |

|

|

& 1 |

D Tc |

|

|

& |

|

C |

|

& |

|

C |

|

|

& |

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Произведем анализ факультативных состояний схемы.

2 0, где 2 – возвратное состояние, из него происходит переход схемыв рабочее состояние.

3 4, где 4 – рабочее состояние, т.е. принадлежит рабочему циклу.

5 7, где 7 – рабочее состояние.

Ряд факультативных состояний может являться невозвратным. Если состояние невозвратное и образует паразитный цикл, то тогда нужно вернуться к доопределению карт Карно. На невозвратное состояние ставят индикаторы этих состояний (схема «и»). Сигналом с выхода индикатор использует установочные коды триггеров. Переводят состояние счётчика в рабочий цикл.

67

4. УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ.

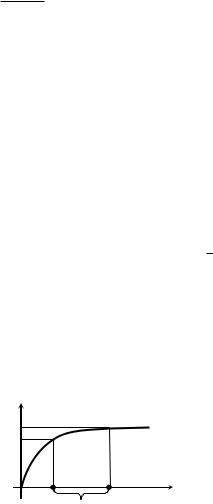

4.1 Свойства RC-цепи.

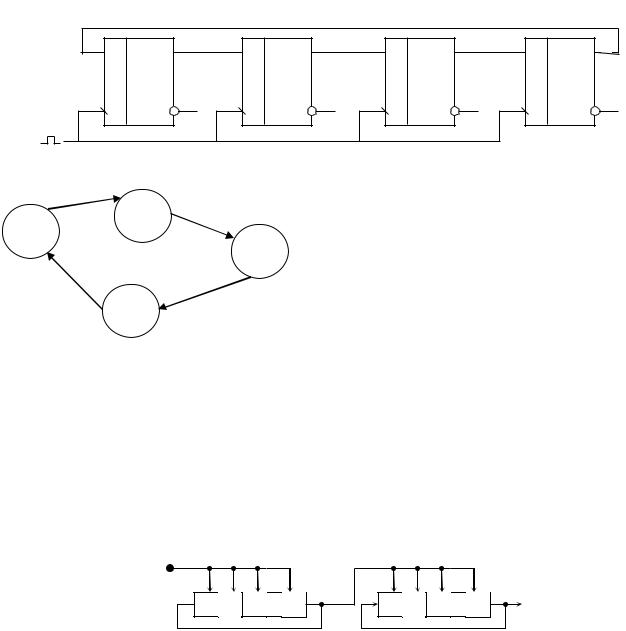

Переходной процесс в RC-цепи первого порядка описывается линейным дифференциальным уравнением первого порядка:

dx(t) x(t) z(t) - описание переходного процесса, dt

где x(t) – искомая функция времени (напряжение или ток) z(t) – напряжение или ток внешних источников

– постоянная времени.

Для RC-цепи = R·C.

При z(t) = z0 = const (источник постоянного напряжения или тока) решение этого уравнения имеет вид:

t

x(t) x( ) x(0) x( ) e

Этим выражением описывается закон изменения напряжения на выходе

RC-цепи.

|

|

|

|

Длительность переходного процесса в RC- |

|||

|

|

x |

|

цепи (рис.4.1 ): |

|

||

|

x(t2 ) |

|

t RC ln |

x( ) x(t1 ) |

. |

|

|

|

x(t1) |

|

|

||||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

t |

x( ) x(t2 ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t1 |

t t2 |

Для |

определения |

длительности |

|

|

Рис.4.1 |

|

|||||

переходного процесса воспользуемся 5% уровнями: |

|

||||||

t |

|

ln |

E 0.05E |

3 3 R C |

|

|

|

ПП |

E 0.95E |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Определим закон изменения напряжения на резисторе и конденсаторе,

если на входе RC-цепи действует положительный перепад напряжения с амплитудой Е.

68

|

U C E (1 e |

t |

|||

Для конденсатора: U(0) = 0, U( ) = E. Тогда |

|

) . |

|||

RC |

|||||

|

E e |

t |

|||

Для резистора: U(0) = E, U( ) = 0. Тогда U C |

RC |

|

|||

4.2Режимы работы RC-цепи.

1.Интегрирующая RC-цепь.

Интегрирующей цепью называется устройство, сигнал на выходе которого

пропорционален интегралу входного сигнала.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

|

1 |

|

|

|

(t)dt |

1 |

|

|

|

(t)dt |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

вых |

C |

i |

c |

U |

R |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c |

|

|

RC |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Uвх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С |

|

Uвых |

|

|

|

|

1 |

|

|

U |

вх (t) |

U вых (t) dt |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RC |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

(t) |

1 |

|

|

U |

|

(t)dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вых |

RC |

вх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Рассмотрим прохождение прямоугольного импульса через интегрирующую RC- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

цепь. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для |

|

|

того, |

|

|

чтобы |

RC |

|

|

была |

|||||||||

Uвх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

интегрирующей |

|

необходимо, |

|

чтобы |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

выполнялось условие: |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и , |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Uвых=UС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

u |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где u |

– длительность импульса сигнала. |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

t |

|

Из графика видно, что интегрирование |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

правильно только в окрестности фронта |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

входного импульса. Чем больше , тем |

|||||||||||||||||||

Рис.4.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

экспонента с большой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

постоянной времени |

интегрирование |

лучше. |

Качественное |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

интегрирование |

достигается |

|

за |

|

счет |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

уменьшения уровня выходного сигнала. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

69

Интегрирующие цепи применяют в формирователях импульсов, для сглаживания пульсаций напряжения в цепях питания, для преобразования прямоугольного импульса в треугольный и т.д.

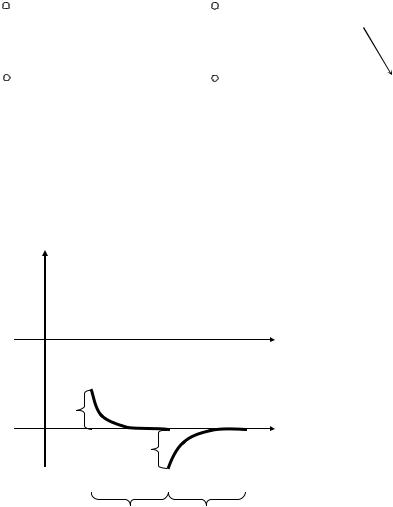

2. Дифференцирующая RC-цепь.

Дифференцирующей цепью называют устройство, сигнал на выходе которого пропорционален производной от входного сигнала.

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dUc |

|

d |

U |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

вых |

(t) U |

R |

i |

c |

R RC |

RC |

вых |

U |

R |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dt |

dt |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Uвх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

Uвых |

RC |

d |

U вх |

U вых |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U вых |

RC |

dUвх |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Рассмотрим прохождение одиночного прямоугольного импульса через |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

дифференцирующую RC-цепь. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для |

|

|

того, |

чтобы |

RC |

|

|

была |

|

|

|||||||||

Uвх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дифференцирующей |

необходимо, |

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

чтобы выполнялось условие: |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Uвых=UR |

|

|

|

|

|

u |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

|

u |

– |

длительность |

импульса |

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

сигнала. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

На |

|

выходе |

получили |

|

короткие |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

остроконечные |

импульсы. |

|

|

Такие |

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

Рис.4.3 |

|

|

реакция на |

|

реакция на |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

1 сигнал |

|

|

2 сигнал |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

импульсы |

|

|

удобно использовать |

в |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

качестве запускающих, т.к. они имеют крутой фронт, а напряжение выходного сигнала спадает настолько быстро, что не влияет на дальнейшую работу запускаемого устройства. Кроме того, такую цепочку применяют в качестве укорачивающей в формирователях импульсов.

Если в такой цепи и , то получим разделительную RC-цепь.

70