В) имеет эллиптическую поляризацию, бежит в сторону отрицательных Z , вращение вектора со стороны наблюдателя происходит вправо;

*С) распространяется в сторону отрицательных Z, имеет правую круговую поляризацию; D) распространяется в сторону отрицательных Z, имеет левую круговую поляризацию.

|

20. (НТ2). (З). Компоненты электрического поля в электромагнитной волне имеют вид |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ex |

ex Ex0 sin( t ky) |

Ez |

ez Ez0 cos( t ky) . |

При этом волна: |

|

А) распространяется вдоль OY, имеет правую эллиптическую поляризацию; |

|

В) распространяется вдоль OY, имеет правую круговую поляризацию; |

|

*С) распространяется вдоль OY, имеет левую эллиптическую поляризацию; |

|

D) распространяется вдоль OY, имеет левую круговую поляризацию. |

|

21. (НТ2). (З). Если в бегущей вдоль оси Z волне между компонентами колеблющегося в |

|

|

|

|

|

|

|

A2 (z,t) |

|

Ay2 (z,t) |

1, то это: |

|

волне вектора A имеется связь вида |

x |

|

|

|

E2 |

E2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

xm |

|

ym |

|

|

А) только электромагнитная волна с круговой или эллиптической поляризацией для |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

которой A E(z,t) |

или A |

H (z,t) ; |

|

|

|

|

|

*В) любая поперечная векторная волна с круговой или эллиптической поляризацией; С) любая поперечная векторная волна с эллиптической поляризацией;

D) произвольная векторная волна (продольная, поперечная, продольно поперечная) с эллиптической поляризацией.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22. (НТ2). (З). Если компоненты вектора H в электромагнитной волне описываются |

уравнениями |

|

|

|

|

Hx ex Hm sin( t kz) |

H y ey Hm cos( t kz) , то: |

|

А) |

|

|

|

|

|

и волна имеет левую круговую поляризацию; |

|

v |

e v |

|

|

В) |

p |

|

|

z |

p |

|

|

|

|

v p |

ez v p |

и волна имеет правую круговую поляризацию; |

|

|

|

|

|

|

|

|

и волна имеет правую круговую поляризацию; |

|

*С) v |

|

e v |

|

|

|

|

p |

|

z |

|

p |

|

|

|

D) v p |

ez v p , но для определения поляризации необходимы соотношения Ex |

, Ey . |

23. (НТ1).(С ). Волне, указанной в левом столбике, соответствует следующее значение вектора Пойнтинга ( ) в заданном элементе пространства

А) Линейно поляризованная волна |

|

|

|

|

|

|

|

|

А) |

max |

const |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В) Волна с левой круговой поляризацией |

|

|

|

|

|

|

|

|

В) max sin2 t |

С) Волна с правой круговой поляризацией |

|

|

|

|

|

|

|

С) |

min max |

D) Эллиптически поляризованная волна |

|

|

|

|

|

|

|

|

D) 0,5 max (1 cos 2t) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E) |

|

max |

cos2 t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ответ: А – В,D,E; |

|

B,C – A; |

D – C. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ix , |

|

|

|

I y . |

24. (НТ1). Часто записывают интенсивность волны с E |

ex |

|

E |

ey |

Интенсивность волн от теплового источника равна : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

А) I Ix |

или I I y , причем Ix I y . ) I Ix |

I y , где Ix , I y |

|

могут иметь любые значения; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*С) I I |

|

I |

|

|

|

I |

|

|

D) I I 2 |

I 2 |

I |

|

|

|

|

I |

|

|

|

|

|

x |

y |

, а I |

x |

y |

; |

x |

2 |

, т.к. I |

x |

y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

25. (HТ2). (З). Если в спектре волнового поля имеют место частоты в интервале , то время когерентности k для наблюдения квазистационарной картины интерференции можно оценить по формуле… (Выбрать все неверные ответы)

А) |

|

|

|

|

|

1 |

; |

*B) |

|

|

|

; |

* C) |

|

|

|

; |

*D) |

|

|

|

|

. |

k |

|

|

|

k |

( )2 |

k |

|

2 |

k |

v |

ph |

2 |

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В этих формулах - интервал длин волн в спектре; ν – среднее значение частоты.

26.(HT1). (З). За время t наблюдения интерференции в точке М случайное отклонение сдвига фаз = /4. В этом случае интерференция:

A. не будет наблюдаться, т. к. t > tкогер; *B. будет наблюдаться, т. к. t < tкогер; C. не будет наблюдаться, т. к. t = tкогер; D. будет наблюдаться, т. к. t> tкогер.

27.(HT2). (З). За время наблюдения интерференции t в точке М случайное отклонение сдвига фаз волн δφ = (4/3)π. В этом случае в точке М интерференция:

A.будет наблюдаться, т. к. t<τ когер;

B.везде будет наблюдаться, т. к. t=τ когер; *C. не будет наблюдаться, т. к. t>τ когер;

D.не будет наблюдаться, т. к. t<τ когер.

28. (HТ1). (З). От двух когерентных источников электромагнитные волны попадают в точку «А» (рис.) . Условие максимума и минимума амплитуды колебаний в т. «А» имеет вид

E E1m E2m |

|

(N1 N2 )(r1 r2 ) m 0 |

|

|

|

|

А) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2m 1 |

|

|

0 - длина волны в |

E | E |

|

|

E |

2m |

| |

(N N |

2 |

)(r r ) |

|

|

|

, где m 0, 1, 2,... |

|

|

|

|

|

1m |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вакууме; N - коэффициент преломления. |

|

|

|

|

|

|

E E1m E2m |

|

|

N1r1 N2r2 m 0 |

|

|

|

|

|

|

*В) E | E |

|

E |

|

| |

|

N r N |

|

r |

|

2m 1 |

, где |

m 0, 1, 2,... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1m |

|

2m |

|

|

1 1 |

|

|

|

2 |

2 |

|

|

|

2 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E E1m E2m |

|

|

|

N1r1 N2r2 m |

|

|

|

|

|

|

С) E | E |

E |

| |

|

|

N r N |

r |

2m 1 |

, где |

m 0, 1, 2,..., |

- длина волны в |

|

|

|

|

|

1m |

|

|

2m |

|

|

|

1 1 |

|

2 |

|

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рассматриваемой среде; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E E1m E2m |

|

|

|

r1 r2 m(1 2 ) |

|

|

|

|

|

|

D) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2m 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1, 2 - длины волн в |

E | E |

E |

| |

|

|

r r |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( ), где |

|

m 0, 1, 2,... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1m |

|

|

2m |

|

|

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

1 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

каждой из сред.

29. (HТ2).(С). Конструктивной и деструктивной интерференции двух когерентных волн с амплитудами в точке наблюдения E1m, E2m соответствует следующее соотношение между суммарной интенсивностью и амплитудой поля (левый столбик) и выражениями в правом столбике:

A) E1m E2m , |

|

|

| E1m E2m | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B) |

E2 |

E2 |

, |

|

| E2 |

E2 |

|

| |

|

А) интенсивность |

|

1m |

|

2m |

|

|

|

1m |

|

2m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I 2 I 2 , |

|

|

| I 2 I 2 |

|

|

|

|

|

|

|

C) |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

|

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D) ( I I |

2 |

)2 , ( I I |

2 |

)2 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

В) амплитуда поля Ответ: А-D; B-A.

30. (HТ2). (З). В опыте Юнга на две щели падает монохроматический свет с длиной

волны λ и частотой ν от удалѐнного источника, для которого время когерентности τК. Наибольшее число максимумов на экране определяется формулой:

A) m ≤ τК ν; |

B) m ≤ 1/(τК ν); |

*C) m ≤ cτК/ λ; |

D) m ≤ λ /cτК. |

31. (HТ2). (З). В точку M приходят две волны y1 = Acos(ωt+kx) и y2 = Acos(ωt+kx+φ). В

этой точке наблюдается максимальная интенсивность, если:

A. φ = mπ/2; где m=0,1,2…; |

B. φ = (2m+1)π/2; где m=0,1,2…; |

C. *φ = 2mπ; где m=0,1,2…; |

D. φ = (2m+1)π; где m=0,1,2… . |

32. (HТ2). (З). Два синфазных источника находятся на раcстоянии “a” друг от друга и

излучают электромагнитные волны в направлении θ на удалѐнный приѐмник. Разность фаз между волнами в месте расположения приѐмника ∆φ равна:

|

A. ∆φ = (2π/λ) a cosθ; |

|

θ |

|

B. *∆φ = (2aπ/λ) sinθ; |

|

|

|

|

|

C. ∆φ = (2πλ/a) sinθ ; |

а |

|

D. ∆φ = mπθNa. |

|

|

|

|

|

|

|

33. (НT1). (З). Тонкая плѐнка одинаковой толщины освещается светом с частотами

ν1 и ν2 < ν1. В проходящем свете в точке М наблюдается максимум интенсивности волны с частотой только ν1. В точке К будет наблюдаться максимум интенсивности волны с частотой:

A. *ν = ν1 ; |

В)ν = ν2 ; С) ν 2 < ν < ν1 ; |

|

|

D) Зависит от расстояния КМ. |

● |

● |

|

|

|

|

К |

М |

34. (HТ3). (З). Две одинаковые радиомачты, удалѐнные друг от друга на расстояние d,

работают в противофазах на частоте ν. Максимумы излучения будут наблюдаться в

направлениях: |

|

*A. Sinθ = (2m-1)λ/2d; где m=1,2,3…; |

B. Sinθ = mλ/d; где m=1,2,3…; |

C. Sinθ = mλ/2d; где m=1,2,3…; |

D. Sinθ = (2m-1)λ/d; где m=1,2,3… . |

183

35. (HT3). (З). Параллельный пучок монохроматического света с длиной волны λ

падает на две щели шириной а и промежутком между ними b. Минимумы интенсивности света наблюдаются в направлениях:

A. |

*sinθ1 = λ(2m+1)/(2(a+b)); sinθ 2= λm/a; |

B. |

sinθ1 |

= mλ/(2b); |

sinθ2 = λ(2m+1)/(2a); |

C. |

sinθ1 |

= mλ/(a+b); |

sinθ2 = λ(2m+1)/(2a); |

D. |

только для sinθ = λm/a. |

36.(HТ1). (З). В закрытой с концов трубе длиной L заперт столб воздуха, в котором возбуждается стоячая волна основного тона. В трубе для смещения слоѐв среды возникнут:

*А. Одна пучность и два узла; В. Две пучности и один узел;

C.Две пучности и два узла;

D.Одна пучность и один узел.

37. (HТ1). (З). Если волновые функции бегущих навстречу волн

1 |

Acos(t kx), |

2 Acos(t kx) , то волновая функция стоячей волны имеет вид: |

|

A) Acos kx cos t; |

B) 2Acos kx sin t; |

|

*C) 2Acos kx cos t; |

D) 2Asin kx sin t. |

38. (HТ1). (З). Если волновые функции бегущих навстречу волн |

1 |

Asin(t kx), |

2 Asin(t kx) , то волновая функция стоячей волны имеет вид : |

|

A) Acos kx cos t; |

*B) 2Acos kx sin t; |

|

C) 2Acos kx cos t; |

D) 2Asin kx sin t. |

39. (HТ1). (З). Если волновые функции бегущих навстречу волн |

1 |

Acos(t kx), |

2 Acos((t kx) ) , то волновая функция стоячей волны имеет |

вид: |

|

|

|

|

A) Acos kx cos t; |

B) 2Acos kx sin t; |

C) 2Acos kx cos t; *D) 2Asin kx sin t.

40. (HТ2). (З). Электрическое поле стоячей электромагнитной волны описывается функцией Ex 2E0 cos kz cost . Соответствующее выражение для магнитного поля волны

имеет вид: |

|

|

*A) H y 2H0 sin kz sin t; |

B) Hz |

2H0 sin kz sin t; |

C) H y 2H0 sin kz cos t; |

D) H y |

2H0 cos kz sin t. |

41. (HТ2). (З). Электрическое поле стоячей электромагнитной волны описывается функцией Ex 2E0 cos kz sin t . Соответствующее выражение для магнитного поля волны

имеет вид: |

|

A) H y 2H0 sin kz sin t; |

B) Hz 2H0 sin kz sin t; |

*C) H y 2H0 sin kz cos t; |

D) H y 2H0 cos kz sin t. |

42. (HТ2). (З). Стоячая электромагнитная волна образуется при сложении двух встречных волн, электрические поля которых описываются функциями

E1x E0 sin(t kz), E2x E0 sin(t kz) . Соответствующие выражения для магнитных полей этих волн имеют вид:

A) B1y

*B) B1

C) B1y D) B1z

B0 cos(t kz), B2 y B0 cos(t kz);

yB0 sin(t kz), B2 y B0 sin(t kz);

B0 sin(t kz), B2 y B0 sin(t kz);

B0 sin(t kz), B2 z B0 sin(t kz).

43. (HТ2). (З). Стоячая электромагнитная волна образуется при сложении двух встречных волн, электрические поля которых описываются функциями

E1x E0 sin(t kz), E2x E0 sin(t kz) . Соответствующие выражения для магнитных полей этих волн имеют вид:

A) B1y |

B0 cos(t kz), |

B2 y |

B0 cos(t kz); |

B) B1y |

B0 sin(t kz), |

B2 y |

B0 sin(t kz); |

*C) B1y B0 sin(t kz), B2 y B0 sin(t kz); D) B1z B0 sin(t kz), B2 z B0 sin(t kz).

44. (HТ2). (З). В дальней зоне угловая ширина главных максимумов ( , при 1)во многолучевой интерференции N лучей равна

|

*A) |

2 |

; |

B) |

42 |

; |

C) |

2d |

; |

D) |

2 |

|

dN |

(dN )2 |

N |

dN 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

45. (HТ2). (З). Стоячая электромагнитная волна образуется при сложении двух встречных волн, электрические поля которых описываются функциями

E1x E0 cos(t kz), E2x E0 cos(t kz) . Соответствующие выражения для магнитных

полей этих волн имеют вид: |

|

*A) B1y B0 cos(t kz), |

B2 y |

B0 cos(t kz); |

B) B1y |

B0 sin(t kz), |

B2 y B0 sin(t kz); |

C) B1y |

B0 sin(t kz), |

B2 y |

B0 sin(t kz); |

D) B1z |

B0 sin(t kz), |

B2 z B0 sin(t kz). |

46. (HТ2). (З).Электрическое поле стоячей электромагнитной волны описывается функцией Ex 2E0 sin kz cos t . Соответствующее выражение для магнитного поля волны

имеет вид: |

|

A) H y |

2H0 sin kz sin t; |

B) Hz 2H0 sin kz sin t; |

C) H y |

2H0 sin kz cos t; |

* D) H y 2H0 cos kz sin t. |

47. (HТ1) (З). На рисунке изображѐн мгновенный

снимок электрического поля стоячей электромагнитной волны. Объѐмные плотности магнитной энергии в точках 1 и 2 в данный момент времени равны:

A.w1=wmax ; w2=0 ;

B.w2=wmax ; w1=0 ;

C.w1=w2=wmax ;

*D. w1=w2=0.

48. (HТ1). (З). На рисунке изображѐн мгновенный

снимок магнитного поля в стоячей электромагнитной волне. Пучности напряженности электрического поля в данный момент наблюдается в точках:

A.1, 3, 5;

B.0, 2, 4;

C.0, 4 ;

*D. E=0 при любых значениях Х.

Рисунок к вопросам № 49 - 53.

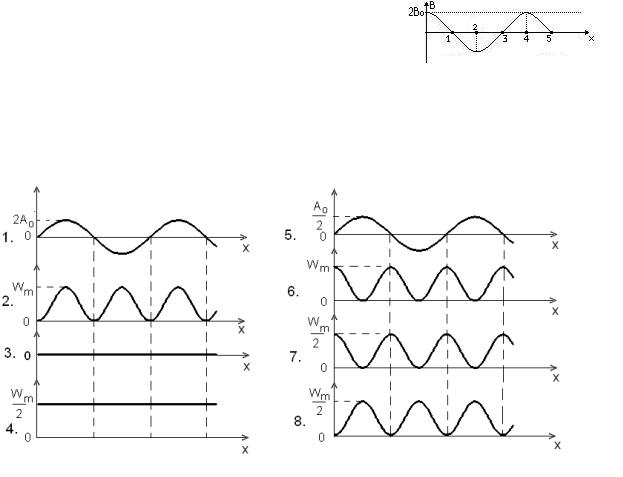

49. (HТ2). (О). На рис. 1 приведено распределение амплитуды электрического поля в стоячей волне в некоторый момент времени t . A0 - амплитуда поля в бегущей волне; Wm -

максимальная плотность энергии. Распределение плотности электрической и магнитной энергии в стоячей волне показано на рисунках:

Ответ: 2 и 3.

50. (HТ2). (О). На рис. 1 приведено распределение амплитуды магнитного поля в стоячей волне в некоторый момент времени t . A0 - амплитуда поля в бегущей волне; Wm -

максимальная плотность энергии. Распределение плотности электрической и магнитной энергии в стоячей волне показано на рисунках:

Ответ: 3 и 2.

51. (HТ2). (О). На рис. 3 приведено распределение амплитуды электрического поля в стоячей волне в некоторый момент времени t . A0 - амплитуда поля в бегущей волне; Wm -

максимальная плотность энергии. Распределение плотности электрической и магнитной энергии в стоячей волне показано на рисунках:

Ответ: 3 и 2

52. (HТ2). (О). На рис. 5 приведено распределение амплитуды магнитного поля в стоячей волне в некоторый момент времени t . A0 - амплитуда поля в бегущей волне; Wm -

максимальная плотность энергии. Распределение плотности электрической и магнитной энергии в стоячей волне показано на рисунках:

Ответ: 7 и 8

53. (HТ2). (О). На рис. 5 приведено распределение амплитуды электрического поля в стоячей волне в некоторый момент времени t . A0 - амплитуда поля в бегущей волне; Wm -

максимальная плотность энергии. Распределение плотности магнитной и плотности электрической энергии в стоячей волне показано на рисунках… Ответ: 7 и 8.

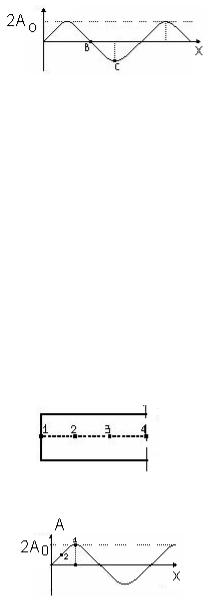

54. (HТ1). (З). На рисунке изображѐн мгновенный

снимок стоячей упругой волны. При этом соответствующие скорости колебаний частиц в точках B и C равны:

A.Vв=Vm ; Vc=0;

B.Vc=Vm ; Vв=0; *C. Vc=Vв=0;

D. Vc=Vв=Vm.

55. (HT1. (З). Волны E1Y=E0sin(ωt-kx) и E2Y=E0sin(ωt+kx) образуют электрическое

поле в стоячей электромагнитной волне. Амплитуда напряженности электрического поля имеет вид:

A.Em=|2E0cos(ωt-kx)|;

B.Em=|2E0sinkx|;

C.Em=const;

*D. Em=|2E0coskx|.

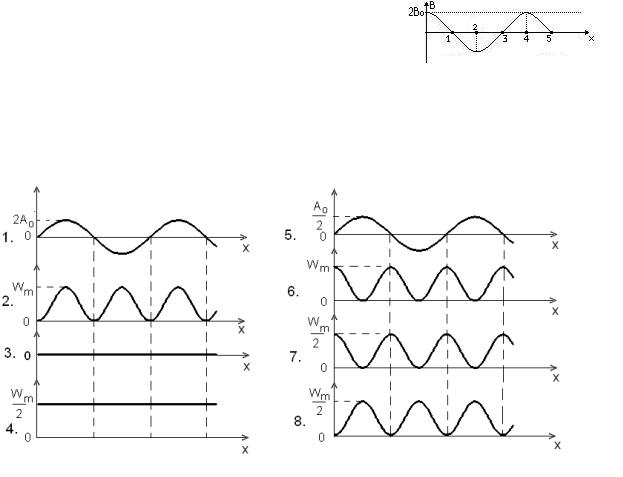

56.(HT1). (З). В трубе длиной L, открытой с одного конца возбуждаются стоячие

волны, соответствующие 2ой гармонике. Места, в которых кинетическая энергия частиц воздуха в трубе имеет наибольшее значение, соответствуют точкам:

*A. 2,4; B. 1,2,3,4; C. 1,3;

D. одинакова на всей протяжѐнности трубы.

57.(HT2). (З). На рисунке изображѐн мгновенный

снимок стоячей волны. При этом скорости колебательного движения в точках 1 и 2 равны:

A. V1=Vmax ; V2=0.5Vmax; *B. V1=V2=0;

C.V1=V2=Vmax;

D.V1=0 ; V2=0.5Vmax.

58. (HТ2). (З). Стоячая электромагнитная волна образуется при сложении двух

встречных волн, электрические поля в которых описываются функциями: E1X=E0cos(ωt-kz) и E2X=E0cos(ωt+kz). Магнитные поля в этих волнах должны описываться функциями:

*A. B1Y=B0cos(ωt-kz) и B2Y=-B0cos(ωt+kz);

B.B1Y=B0sin(ωt-kz) и B2Y=-B0sin(ωt+kz);

C.B1Z=B0cos(ωt-kz) и B2Z=B0sin(ωt-kz);

D. B1Z=B0cos(ωt-kz) и B2Z=-B0cos(ωt+kz).

59. (НT1). (З). На рисунке изображен мгновенный

снимок cтоячей волны. Разность фаз между колебаниями в точках 1 и 2 равна:

A. 0; |

B. π / 4 ; |

C. 2π / 3; |

*D. π. |

60.(HT1). (З). Волновая функция стоячей электромагнитной волны может иметь

вид:

A. EY=2E0coskx*cosωt ; BY=2B0coskx*cosωt B. EZ=2E0sinky*sinωt ; BY=2B0sinkz*sinωt *C. EX=2E0coskz*cosωt ; BY=2B0sinkz*sinωt D. EZ=2E0sinkx*sinωt ; BY=2B0cosky*cosωt

61.(HT1). (З). На рисунке изображен мгновенный

снимок стоячей волны. Разность фаз между колебаниями в точках 1 и 2 равна:

A.0;

B.π /4;

C.3π /4;

*D. 2π.

62.(HT2). (З). На рисунке изображен мгновенный

снимок магнитного поля в стоячей электромагнитной волне. Места, в которых энергия электрического поля

может принимать наибольшее значения соответствуют точкам:

*A. 2, 6, 10; B. 0, 2, 8;

C. 0, 2, 4, 6, 8, 10;

D. энергия электрического поля одинакова во всех точках.

63.(HT1). (З). Стоячая волна образуется при сложении 2-х волн:

A. y1=A1cos(ωt-kx) и y2=A2cos(ωt-kx+π/2;) B. y1=A1cos(ω1t-kx) и y2=A2cos(ω2t+kx);

C. z1=Acos(ωt-kx) и z2=Acos(ωt+ky); *D. y1=Acos(ωt-kx) и y2=Acos(ωt+kx+π).

64.(HТ2). (З). На рисунке изображен мгновенный снимок

упругой стоячей волны. Объѐмная плотность полной механической энергии (Р) в точках В и С в данный момент времени равна:

*A. PB=Pmax ; PC=0; B. PB=0 ; PC=Pmax; C. PB=PC=0;

D. PB=PC=Pmax

65. (HT1). (З). На рисунке изображен мгновенный

снимок электрического поля в стоячей

электромагнитной волне. Узлы магнитной индукции этой волны наблюдаются в точках:

A.1,3,5,7;

B.2, 6 ;

C.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; *D. 2, 4, 6.

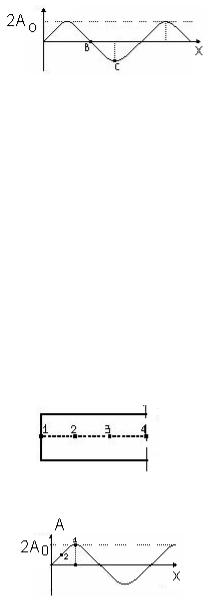

66. (HT2). (З). На рисунке изображен мгновенный снимок

стоячей упругой волны, с амплитудой пучности 2А0 в момент времени t=0. График этой волны через четверть периода имеет вид:

C. D.

67. (HT1). (З). Расстояние между двумя точками стоячей

электромагнитной волны Х = λ /3. Разность фаз между колебаниями напряженности электрического поля этой

волны равна: |

|

A. Δφ = π /3; |

*B. Δφ = 0; |

C. Δφ = 2π /3; |

D. Δφ = π. |

68. (HT1). (З). В открытой с двух концов трубе длиной L

образовалась стоячая волна, соответствующая основному тону. Плотность потенциальной энергии принимает наибольшее

значение в точках (точке): |

|

|

A. 1, 5; |

B. 2, 4; |

*C. 3; |

D. 1, 3, 5 |

69. (HТ1). (З). При «падении» упругой волны на границу двух сред (из 1 в 2), ее отражение с потерей полуволны происходит при условии:.

A)) cs1 cs2 ; B) cs1 cs2 ; *C) 1cs1 2cs2 ; *D)z2 z1

70. (HТ1). (З). При падении упругой волны на границу среды с волновым сопротивлением z волна:

А) полностью отражается и на границе образуется пучность; *В) полностью отражается с потерей полуволны и на границе образуется узел;

С) полностью отражается без потери полуволны и на границе образуется узел; D) частично отражается с потерей полуволны и на границе поле существенно увеличивается (образуется пучность).

71. (HТ2) (З). При падении электромагнитной волны из среды с большим волновым

сопротивлением в среду с меньшим волновым сопротивлением фаза поля E при отражении от границы:

|

|

|

|

|

А) сохраняется (вектор E |

в падающей и отраженной волне имеет одинаковое |

направление); |

|

|

|

|

|

|

|

*В) происходит потеря полуволны ( E |

E |

); |

|

пад |

отр |

|

С) потеря полуволны наблюдается для H ; |

|

D) потеря полуволны происходит и для E |

и для H . |

72. (HТ1). (З). Если в точке наблюдения интерферируют N лучей, то амплитуда |

колебаний: |

|

|

|

|

А. не изменяется; |

|

*B. Увеличивается в N раз; |

С. Увеличивается в N2 раз; |

D. Уменьшается в N2 раз. |

73. (HТ1). (З). Если в точке наблюдения амплитуда колебаний увеличивается в N

раз, то число интерферирующих лучей равно:

A.

N ; *B. N; C. N 2; D. нельзя определить.

N ; *B. N; C. N 2; D. нельзя определить.

74. (HТ1). (З). Положение главных максимумов при многолучевой интерференции

определяется условием: |

|

|

|

A. Δφ =(π-1)m/2; |

B. Δφ =2π(m-1/2); |

*C. Δφ =2πm; |

D. Δφ =λm. |

Здесь Δφ – сдвиг фазы между соседними лучами. |

|

|

75. (HТ2). (З). Если в точке наблюдения интерферируют N лучей, то число |

минимумов интенсивности равно: |

|

|

A. N; |

*B. N-1; |

C. N/2; |

D. 2N. |

|

|

76. (HТ2). (З). Антенна состоит из 4-х синфазных когерентных источников,

расположенных на одной прямой на расстоянии а друг от друга. Разность фаз между волнами от соседних источников в направлении на первый минимум интенсивности

равна: |

|

|

|

А) π/8; |

В) π/4; |

* С) π/2; |

D) π. |

77. (HТ1). (З). Угoл, под которым виден первый минимум интерференции волн с длиной волны λ от N источников, расположенных на расстоянии d друг от друга на одной прямой, в дальней зоне, равен:

|

*A) sin |

|

; |

B) sin |

|

; |

C) sin |

N |

; |

D) 2 = |

|

; |

|

Nd |

dN 2 |

d |

Nd |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.3.Задачи

1.(НТ2). (О). Электрическое поле электромагнитной волны в среде с 1 изменяется по закону E E0 cos(1,5 1014 t 106 x) . Диэлектрическая проницаемость среды равна:

Ответ: 4

2. (НТ1). (О). Дисперсионное уравнение имеет вид ak 2 bk , где a и b - const . Групповая скорость uгр равна:

*Ответ: 2ak+b