- •Товарное рыбоводство

- •Оглавление

- •Введение

- •Глава I. Биологические особенности рыб, разводимых и выращиваемых в товарных хозяйствах

- •Тема 1. Биологическая и хозяйственная характеристика рыб

- •Тема 2. Эмбриональный, личиночный и мальковый периоды развития карпа

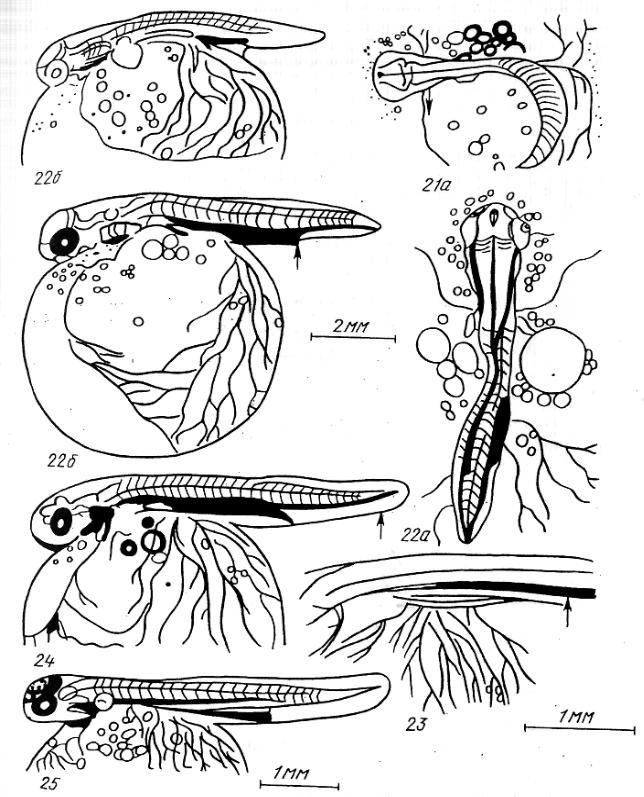

- •Тема 3. Эмбриональный, личиночный и мальковый периоды развития растительноядных рыб

- •Тема 4. Эмбриональное развитие форели

- •Тема 5. Эмбриональное развитие сиговых рыб (на примере омуля)

- •Глава II. Заводской способ получения потомства рыб

- •Тема 6. Гормональная стимуляция созревания производителей карпа, растительноядных рыб (белого амура, белого и пестрого толстолобиков), буффало и канального сомика

- •Тема 7. Обесклеивание икры при заводском способе получения личинок (на примере карпа)

- •Глава III. Естественная кормовая база

- •Тема 9. Методы определения величины первичной продукции

- •Тема 10. Макрофиты прудов и их хозяйственное использование

- •Тема 11. Определение естественной кормовой базы прудов

- •Глава IV. Производственные процессы в рыбоводстве

- •Тема 12. Контроль за выращиванием рыбопосадочного материала и товарной рыбы

- •Тема 13. Оценка качества и прогноз зимовки сеголетков карпа

- •Глава V. Интенсификация прудового рыбоводства

- •Тема 14. Племенная работа: породные группы карпа, определение экстерьерных показателей

- •Тема 16. Питание белого амура как биологического мелиоратора водоемов

- •Тема 17. Искусственные корма и их характеристика

- •Тема 18. Комбикорма, применяемые в товарном рыбоводстве

- •Тема 19. Методы определения пищевых потребностей рыб

- •Глава VI. Холодноводное форелевое хозяйство

- •Тема 20. Оценка качества производителей форели и их половых продуктов

- •Глава VII. Рыбоводно-биологические расчеты

- •Тема 21. Рыбопродукция и рыбопродуктивность прудов

- •Тема 22. Расчет плотности посадки рыб в пруды

- •Тема 23. Расчет площадей прудов основных категорий в хозяйствах различных систем и оборотов

- •Тема 24. Расчет количества рыб в маточном стаде карпа и площадей летних и зимних маточных прудов

- •Тема 25. Известкование рыбоводных прудов

- •Тема 26. Расчет необходимого количества минеральных удобрений и порядок их внесения

- •Тема 27. Расчет необходимого количества кормов для карпового и форелевого прудовых хозяйств

- •Тема 28. Составление календарного графика эксплуатации прудов полносистемного карпового хозяйства

- •Тема 29. Расчет количества воды, кислорода и тары

- •Список рекомендуемой литературы

Контрольные вопросы. 1. Дайте характеристику эмбрионального, личиночного и малькового периодов развития белого амура, белого и пестрого толстолобиков. 2. Какова продолжительность эмбрионального периода развития? Длительность развития предличинки? Продолжительность личиночного и малькового периодов развития? 3. Назовите различия в развитии белого амура, белого и пестрого толстолобиков. 4. Дайте рыбоводно-биологические нормативы по разведению и выращиванию растительноядных рыб в изучаемые периоды развития.

Тема 4. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФОРЕЛИ

Материал и оборудование. Препараты икры радужной форели на разных этапах эмбрионального развития, фиксированная икра, рисунки, таблицы; бинокуляры с окулярмикрометром, чашки Петри, предметные стекла, препаровальные иглы, кисточки, марлевые салфетки.

Задание. Изучить характеристику этапов эмбрионального периода развития и научиться их определять, обратив особое внимание на критические стадии в развитии радужной форели.

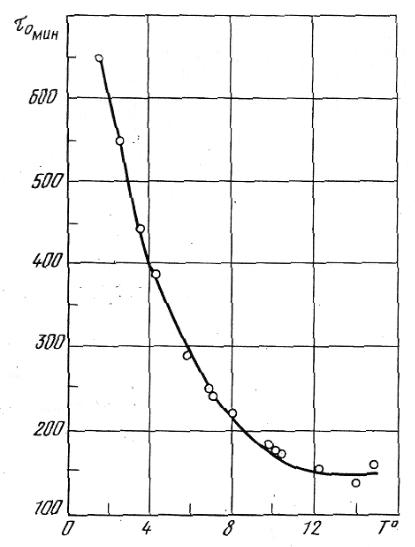

Оптимальной температурой для развития икры форели является 6-10 ºС. Д. Вернье (1969) выделяет для характеристики развития эмбриона величину т0, измеряемую продолжительностью одного митотического цикла в период синхронных делений дробления. У костистых рыб она соответствует половине интервала между появлением борозд ΙΙ - ΙV делений. Для форели при температуре воды 10 ˚С она равна 180 мин. Кривая, отражающая зависимость величины t0 у радужной форели от температуры, представлена на рис. 18. С ее помощью можно определить продолжительность отдельных стадий развития эмбрионов при разной температуре воды (например, при температуре 6 ˚С она составит 300 мин). На основании этих данных делаются выводы об условиях инкубации, характере развития, о целесообразности и сроках проведения мероприятий в инкубационном цехе (отбор мертвой икры, очищение развивающейся икры от ила – «душевание», транспортирование и др.).

54

Рис. 18. Кривая Вернье. Зависимость продолжительности одного митотического цикла в период синхронных делений дробления ( τo ) у радужной форели от температуры

Критическими стадиями в эмбриональном развитии форели, когда нецелесообразно проводить какие-либо манипуляции с икрой в инкубационном аппарате, являются 9-22 и 28-29-я стадии, т.е. 3-6 сут от начала развития и в течение 5-7 сут до вылупления и на стадии вылупления предличинки. Качество оплодотворения определяется на 4-5-й стадиях по наличию или отсутствию разноразмерных клеток или на 18-20-й стадиях по формированию тела и хвоста зародыша.

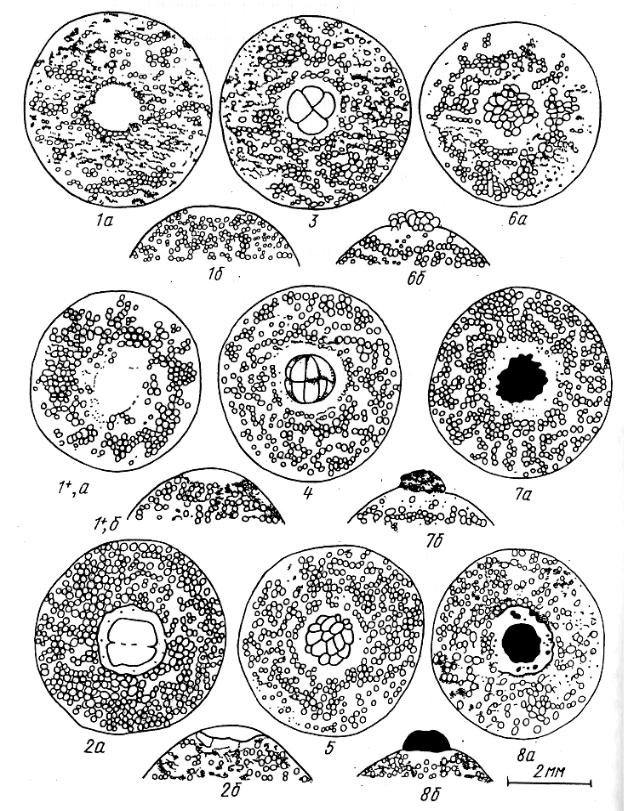

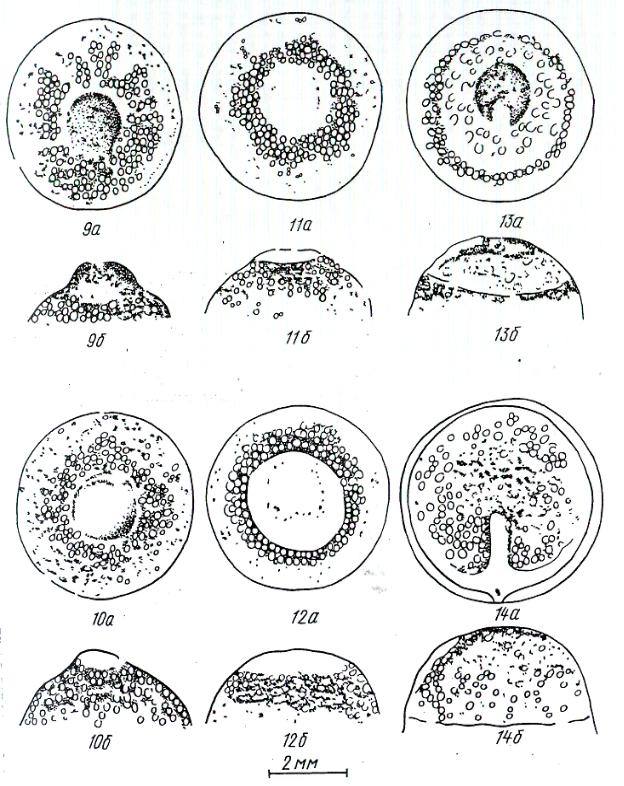

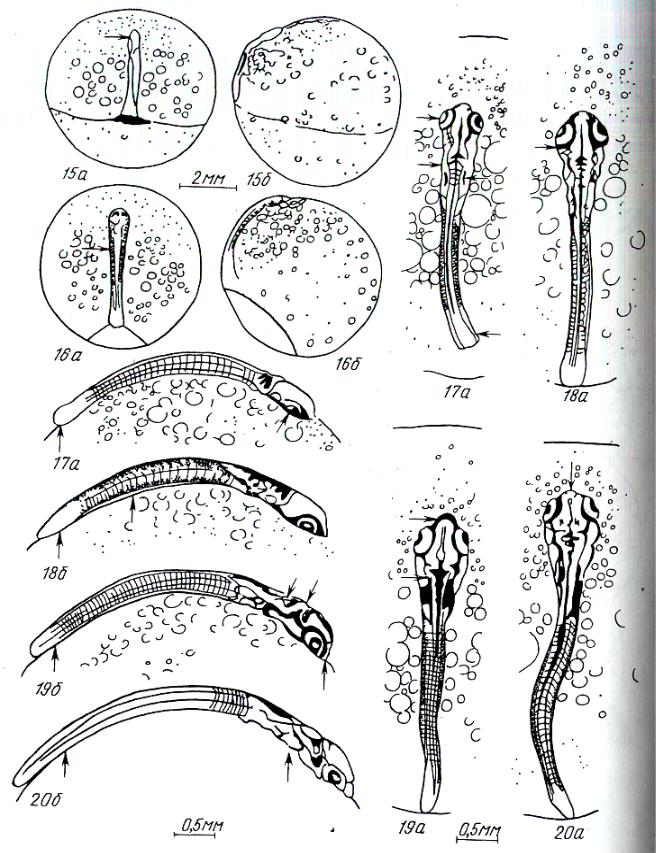

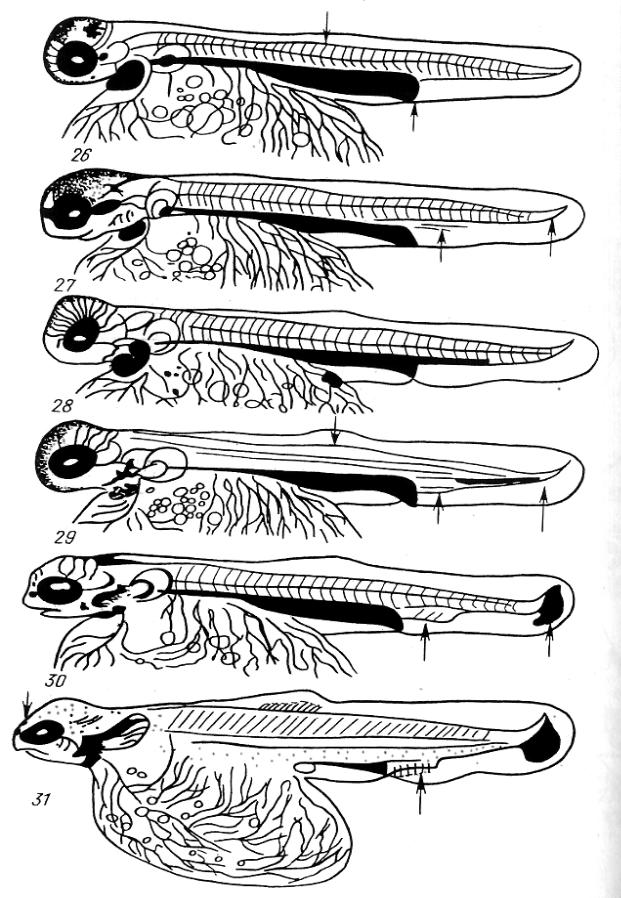

На рис. 19 и в табл. 5 представлены стадии эмбрионального развития форели (обозначения на рисунках соответствуют номерам стадий эмбрионального развития по табл. 5).

55

Рис. 19. Стадии эмбрионального развития радужной форели (обозначения в тексте)

56

Рис. 19 (продолжение)

57

Рис. 19 (продолжение)

58

Рис. 19 (продолжение)

59

Рис. 19 (продолжение)

60

Таблица 5. Эмбриональное развитие форели при температуре 10˚С (Игнатьева, 1975)

Номер |

Время с мо- |

τn*/ τo |

|

Отличительные признаки стадии |

|||

стадии |

мента опло- |

|

|

|

|

|

|

|

дотво-рения, |

|

|

|

|

|

|

|

ч, сут |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Часы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

0 |

0 |

0 |

Зрелое яйцо в момент осеменения |

|

|||

|

|

|

|

||||

1-1+ |

3-6 |

1-2 |

Формирование бластодиска - биполярная диф- |

||||

|

|

|

ференцировка. |

|

|

||

|

|

|

Образование периферического перибласта |

||||

|

|

|

|

||||

2-6 |

7,5-19,5 |

2,5-6,5 |

2-32 бластомера. Высота Н бластодиска 0,5 мм |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сутки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

7+ |

1,5 |

13 |

Начало периода асинхронных делений |

||||

|

|

|

|

||||

7 |

2 |

16 |

Диаметр D бластодиска 1,2 мм, Н 0,5 мм Клет- |

||||

|

|

|

ки бластодиска хорошо различимы |

|

|||

|

|

|

|

||||

8 |

2,5 |

20 |

Бластодиск утолщен. Края его отвесно спуска- |

||||

|

|

|

ются. Поверхность имеет зернистый вид. Н 0,8 |

||||

|

|

|

мм |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

9 |

3 |

24 |

Начало уплощения бластодиска. D 1,7-1,8 мм, |

||||

|

|

|

Н 0,6-0,7 мм. Края бластодиска покрывают пе- |

||||

|

|

|

рибласт |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

9+ |

3,25 |

26 |

Начало морфогенетической функции ядер |

||||

|

|

|

|

||||

10 |

4 |

32 |

Начало гаструляции. D бластодиска 2 мм, Н 0,5 |

||||

|

|

|

мм. |

В |

некоторых |

яйцах |

появляется |

|

|

|

подзародышевая полость (бластоцель) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

61 |

|

|

|

Продолжение табл. 5 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

12 |

5 |

40 |

Широкое зародышевое кольцо с расширенной |

|

|

|

частью - зародышевым щитком. D бластодер- |

|

|

|

мы 3 мм |

|

|

|

|

13 |

6 |

48 |

Четко виден выпуклый зародыш. Зародышевое |

|

|

|

кольцо сместилось на расстояние 60˚ от ани- |

|

|

|

маль-ного полюса. D бластодермы 3,5 мм |

|

|

|

|

14 |

6,5 |

52 |

D бластодермы 4,5 мм. Длина l зародыша 2,5 |

|

|

|

мм. Зародышевое кольцо достигло экватора |

|

|

|

яйца (эпиболия на 1/2) |

|

|

|

|

14 |

7 |

56 |

10 пар сомитов. Намечаются глазные пузыри |

|

|

|

|

15 |

7,5 |

60 |

l 3,1 мм. Эпиболия на 2/3. До 15 пар сомитов |

|

|

|

|

16 |

8 |

64 |

l 3,5 мм. Эпиболия на 3/4, формируются мозго- |

|

|

|

вые пузыри. На уровне 1-й жаберной бороздки |

|

|

|

закладываются слуховые плакоды |

|

|

|

|

17 |

9 |

72 |

Бластодерма полностью обросла желток. l 3,8 |

|

|

|

мм. Закладывается хрусталик, формируются |

|

|

|

слуховые пузыри |

|

|

|

|

18 |

10 |

80 |

Недифференцированный зачаток хвоста. Обо- |

|

|

|

собляется средний мозг. Видна закладка ки- |

|

|

|

шечника. Сформировано до 40 пар миотомов. l |

|

|

|

4,2 мм |

|

|

|

|

19 |

11 |

88 |

l 4,5 мм. Сформировано до 50 пар миотомов. |

|

|

|

В зачатке хвоста менее 10 пар миотомов |

|

|

|

|

|

|

|

62 |

Продолжение табл. 5 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

20 |

12 |

96 |

l 5 мм. Прорывается 1-я жаберная щель, закла- |

|

|

|

дывается 3-я жаберная борозда. До 58 пар мио- |

|

|

|

томов, в зачатке хвоста до 20 пар. Сердце |

|

|

|

пульсирует, активное движение хвоста |

|

|

|

|

21 |

14 |

112 |

l 6,5 мм. В зачатке хвоста 25 пар миотомов, |

|

|

|

всего до 64 пар. Наружный край сосудистой |

|

|

|

оболочки глаза пигментирован. Имеются 4 жа- |

|

|

|

берные щели. Появляются зачатки грудных |

|

|

|

плавников. Желточный мешок васкуляризован |

|

|

|

на 1/4. Сформированы 2 дуги аорты, хвостовая |

|

|

|

артерия и вена, подкишечная вена, приносящая |

|

|

|

желточная вена, 2 выносящие желточные вены |

|

|

|

и передние кардинальные вены |

|

|

|

|

22 |

16 |

128 |

l 7,5 мм. Полностью пигментирована сосуди- |

|

|

|

стая оболочка глаза. Закладывается печень. |

|

|

|

Желточный мешок васкуляризован на 2/3. |

|

|

|

Формируются задние кардинальные вены |

|

|

|

|

23 |

17 |

136 |

l 7,9 мм. Формируется воротная вена печени |

|

|

|

|

24 |

18 |

144 |

В области будущего хвостового плавника вид- |

|

|

|

но скопление мезенхимы. Голова отделена от |

|

|

|

желтка. Имеются 6 дуг аорты. В кишечнике |

|

|

|

виден большой просвет. Желточный мешок |

|

|

|

васкуляризован на 3/4 |

|

|

|

|

63

Продолжение табл. 5 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

25 |

20 |

160 |

l 8,5 мм. Спинной изгиб хорды на уровне за- |

|

|

|

кладки хвостового плавника. В области буду- |

|

|

|

щего анального плавника видно массовое ско- |

|

|

|

пление мезенхимы. Хвостовая артерия и вена |

|

|

|

достигают конца хвоста. Формируется мочевой |

|

|

|

пузырь |

|

|

|

|

26 |

22 |

176 |

l 10 мм. В области будущего спинного плав- |

|

|

|

ника видно скопление мезенхимы. Оперкуляр- |

|

|

|

ная крышка частично закрывает первую жа- |

|

|

|

берную дугу. В просвете кишечника появился |

|

|

|

желчный пигмент |

|

|

|

|

27 |

25 |

200 |

l 10,5 мм. На уровне хвостового плавника за- |

|

|

|

кладывается сосудистая сеть. Появляются еди- |

|

|

|

ничные меланофоры на спинной стороне голо- |

|

|

|

вы и вдоль спинного края миотомов |

|

|

|

|

28 |

27 |

216 |

l 11,5 мм. Появляются зачатки брюшных |

|

|

|

плавников. Выемка на спинном краю |

|

|

|

плавниковой складки отмечает границу между |

|

|

|

ней и растущим хвостовым плавником. |

|

|

|

Меланофоров становится больше, некоторые |

|

|

|

достигают уровня кишечника. Оперкулярная |

|

|

|

крышка частично закрывает вторую жаберную |

|

|

|

дугу |

|

|

|

|

64