UP-dengi_i_kredit

.pdf

101

70-х годов третья мировая валютная система развалилась. Ее сменила

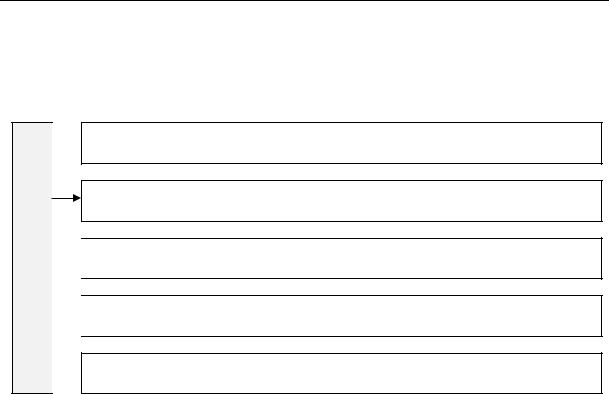

четвертая мировая валютная система, юридически оформленная Ямайским соглашением в 1976 г. К ее основным принципам можно отнести следующие:

проведена демонетизация золота; отменен официальный масштаб цен

проведена демонетизация золота; отменен официальный масштаб цен

ПР ИНЦИПЫ

вместо золотодевизного стандарта введен стандарт СДР, который в дальнейшем трансформировался в многовалютный стандарт

установлена система плавающих валютных курсов, формирующаяся под воздействием спроса и предложения

свободно конвертируемая валюта и СДР стали основным средством при осуществлении международных расчетов

МВФ предписано обеспечить межгосударственное валютное регулирование

МВФ предписано обеспечить межгосударственное валютное регулирование

Ямайская валютная система не оправдала всех связанных с ней надежд. В частности, страны, установившие режим свободного плавания валют, осуществляли управляемое плавание, т.е. поддерживали валютный курс с помощью валютных интервенций. Кроме того, по сей день у правительств других стран и физических лиц остаются значительные запасы долларов США, что сохраняет за ними ведущие позиции. Таким образом, провозглашенный Ямайской валютной системой стандарт СДР не подтвердил права быть главным международным платежным и резервным средством. Использование СДР ограничивается масштабами проводимых МВФ операций. Поэтому в настоящее время продолжается поиск возможных вариантов совершенствования мировой валютной системы, способной обеспечить валютную стабилизацию.

Развитие валютных отношений предполагало создание не только мировых валютных систем, но и региональных. Наиболее совершенной из всех региональных валютных систем является Европейская валютная система (ЕВС), созданная в противовес Ямайской валютной системе в марте 1979 года. Основной причиной ее создания явились динамично растущие интеграционные процессы в экономической и валютных сферах, предполагающие свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и лиц между странами-участницами ЕВС. На этой основе к 1993 г. практически завершилось формирование внутреннего рынка объединенной Европы. К этому периоду удельный вес взаимной торговли стран-участниц ЕВС достиг 70%. Поэтому возникла потребность выработки единой политики в области экономических и валютных отношений, укрепляющей и

102

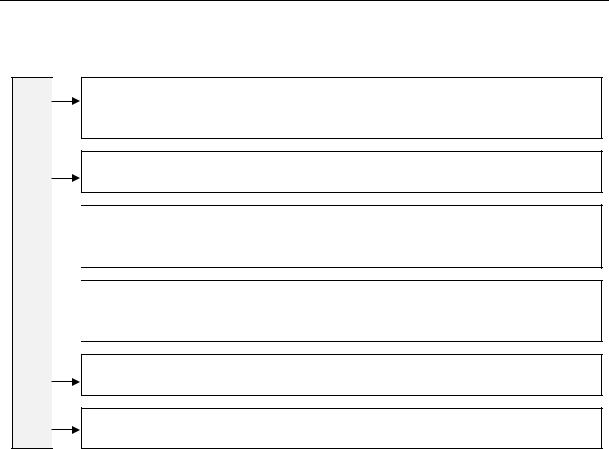

утверждающей позиции Западной Европы в мире. К основным принципам построения ЕВС можно отнести следующие:

П Р И Н Ц И П Ы

введение стандарта ЭКЮ – европейской валютной единицы, построенной по принципу валютной корзины. В ее состав вошли 12 западноевропейских валют

страны-участницы ЕВС фиксируют курсы своих валют по отношению к центральному курсу ЭКЮ, а через него друг к другу

рыночные отношения курсов валют могли отклоняться в пределах2,25%, а в 1993 г. - 15% от паритета. Поддержание курсов проводится через механизм валютных интервенций

для регулирования ЕВС создан Европейский фонд валютного сотрудничества, преобразованный в 1994 году в Европейский валютный институт

ЭКЮ используется как платежный инструмент не только на государственном уровне, но и охватывает частный сектор

ЭКЮ существует только в форме записей на счетах центральных и коммерческих банков и безналичных перечислений по ним

В первые десять лет существования ЕВС удалось самоутвердиться и решить одну из главных задач – удержать стабильными обменные курсы национальных валют. Этот факт дал основание перейти в начале 90-х годов к более высокой ступени интеграции, предполагающей использование в налично-денежной и безналичной формах обращения новой коллективной валюты – евро. Процесс перехода был условно разбит на три этапа. Первый этап начался в июле 1990 г. и завершился в декабре 1993 г. Основными его задачами были максимальное сближение уровней развития экономики, достижение устойчиво низких темпов роста инфляции, стабильности курсов валют, оздоровление государственных финансов. Второй этап начался в январе 1994 г. с создания Европейского валютного института, который должен был провести работу по организации Европейского центрального банка и эмиссии единой валюты – евро. Кроме того, комиссией Европейского союза были разработаны жесткие требования для стран-участниц ЕВС, а также порядок и сроки введения евро. К числу этих требований можно отнести следующие:

1)уровень дефицита государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП;

2)уровень государственного долга должен быть ниже 60% ВВП;

103

3)средний размер долгосрочной процентной ставки должен не более чем на 2% превышать средний уровень ставок в трех странах ЕС, имеющих наименьший уровень инфляции;

4)ежегодный рост цен не должен превышать 1,5%-ный средний уровень инфляции в трех странах ЕС, имеющих наименьший уровень инфляции;

5)стабильность обменных курсов: пределы их колебаний должны

составить 15%.

На сессии Совета ЕС в 1998 г. по итогам деятельности странучастниц были выявлены те, которые соответствуют вышеприведенным требованиям, и было принято решение об их участии в третьей стадии ЕВС. К таким государствам были отнесены Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция.

Третий этап начался с января 1999 г. На этом этапе начала свое функционирование Европейская система центральных банков. При этом расчетная единица ЕС – ЭКЮ – заменена в соотношении 1:1 на евро (1 евро = 100 центам), окончательно и жестко были зафиксированы курсы между национальными валютами стран-участниц и евро на 1 января 1999 г. и оставались неизменными до 1 июля 2002, когда национальные валюты прекратили своё существование.

Соответствие национальных валют евро

1 евро =

Австрийский шиллинг |

13,7603 |

Бельгийский франк |

40,3399 |

Голландский гульден |

2,20371 |

Ирландский фунт |

0,787564 |

Испанская песета |

166,386 |

Итальянская лира |

1936,21 |

Люксембургский франк |

40,3399 |

Немецкая марка |

1,95583 |

Португальский эскудо |

200,482 |

Финская марка |

5,94573 |

Французский франк |

6,55957 |

Европейский центральный банк (ЕЦБ) внедряет в оборот евро и ведет разработку единой денежной политики для стран-участниц. Именно на этом этапе практически все крупномасштабные финансовые операции, в том числе новые выпуски государственных долговых обязательств, деноминируются в евро, а розничные и мелкие по объему сделки производятся в национальных валютах. Кроме того, начала работать

104

международная платёжная система "TARGET", которая позволила объединить национальные системы и проводить платежи в режиме реального времени. Тем не менее, на этой стадии параллельно и равноправно функционировали и евро, и национальные валюты. Право выбора осуществления операций в той или иной денежной единице оставалось за предприятиями. Переходный период третьего этапа развития ЕВС закончился 31 декабря 2001 г., после чего с 1 января 2002 г. все счета, выраженные в национальных валютах, были конвертированы по официальному курсу в евро, а в обращение введены новые банкноты и монеты евро взамен национальных денежных единиц. Данная процедура, при которой обращались национальные и европейские денежные знаки, продлилась до 1 июля 2002 г. После этой даты евро стал единственным законным платежным средством на территории стран-участниц ЕВС. Но резкое изъятие национальных денег из оборота не означало, что их владельцы не смогут обменивать евро после 1 июля 2002 г. Процесс обмена продлится неопределенное время.

5.3. Валютный курс

Развитие международных экономических отношений предполагает определение ценности валют различных стран через систему обменных курсов.

Валютный курс представляет собой цену единицы национальной валюты, выраженную в иностранной валюте и международных счетных единицах.

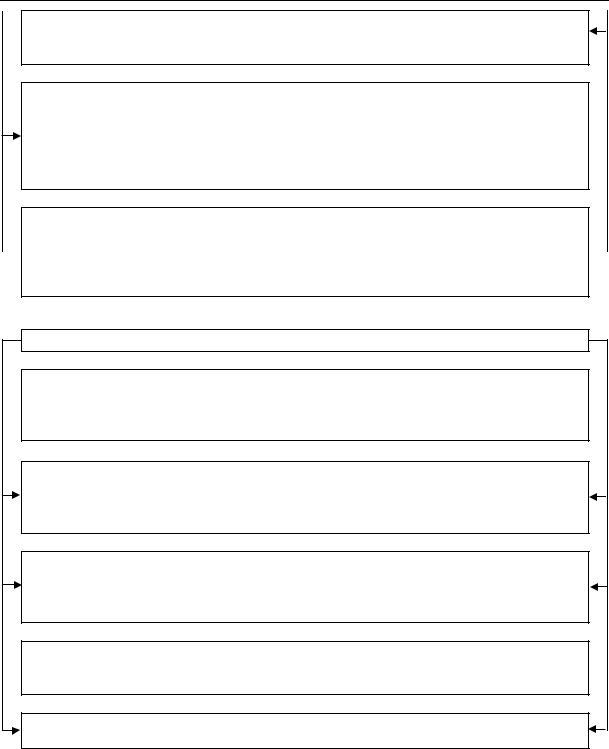

Потребность в обмене одной национальной валюты на другую возникает при осуществлении международных сделок, которые требуют установления определенного соотношения между ними, отражающего их реальную покупательную способность. Количественное соизмерение национальных валют на валютном рынке происходит под воздействием спроса и предложения, на которые оказывают влияние различные факторы. Их можно сгруппировать следующим образом:

|

|

Факторы |

|

||

|

|

|

|

||

Структурные |

|

|

Конъюнктурные |

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

Политические |

|

|

Психологические |

||

105

К структурным факторам относятся: изменение уровня процентной ставки, платежный баланс страны, уровень инфляции, валовый национальный продукт.

Изменение уровня процентной ставки. Влияние данного фактора на валютный курс происходит следующим образом. Изменение процентной ставки в сторону увеличения предполагает рост цены на денежные ресурсы. В то же время бесконтрольный рост процентной ставки на внутреннем кредитном рынке способствует снижению спроса на национальную валюту, и потребители кредитных ресурсов вынуждены искать ее за пределами своей страны. Использование же дорогостоящих отечественных ресурсов увеличивает себестоимость производимой продукции, в результате чего на нее растут цены. При этом ослабляются позиции отечественных экспортеров, товары которых вследствие высоких цен становятся менее конкурентными по отношению к иностранным, в результате чего сравнительно обесценивается национальная валюта. Таким образом, изменение процентной ставки в сторону увеличения создает условия для притока иностранного капитала, так как именно в этой стране становится наиболее выгодным и прибыльным размещение ресурсов и, наоборот, при ее снижении происходит отлив капитала из страны.

Платежный баланс страны. На валютный курс существенное влияние оказывает платежный баланс страны, в котором отражаются все ее мирохозяйственные связи (внешнеторговые операции, движение капиталов и кредитов). Активное сальдо баланса означает рост спроса на национальную валюту со стороны иностранных должников, который в свою очередь ведет к росту ее валютного курса. Данная ситуация может оказывать негативное влияние на экономику страны. Чрезмерный приток краткосрочных вложений в страну отрицательно сказывается на курсе национальной валюты, так как он может привести к избыточной денежной массе, что в свою очередь ведет к ее обесценению и росту цен.

Кроме того, чрезмерное укрепление национальной валюты по отношению к другим приводит к снижению конкурентоспособности отечественных товаров, так как они становятся дорогими для потребителей соседних стран. Такого рода тяжесть испытала на себе Япония, являясь крупнейшим экспортером товаров во второй половине 90-х годов. Деятельность правительства Японии была направлена на поиск путей по снижению курса национальной валюты, а вместе с ним и стабилизации экономического положения страны.

Пассивное сальдо платежного баланса способствует снижению валютного курса, так как для погашения внешних обязательств отечественные должники вынуждены приобретать иностранную валюту за счет своих средств.

106

Уровень инфляции. Инфляция оказывает обратно пропорциональное воздействие на валютный курс. Чем выше ее уровень в стране, тем ниже курс национальной валюты, и наоборот. Известно, что в странах с высоким уровнем инфляции появляется избыточная денежная масса, поэтому в них твердые валюты, рассматриваются как способ сохранения стоимости имеющихся финансовых активов. Данная ситуация ведет в свою очередь к увеличению спроса на них, а вместе с этим и падению курса национальной валюты.

В России в 90-х годах в переходный к рыночным отношениям период сложилось положение, при котором при одновременном падении объемов производства и валового национального продукта произошло резкое увеличение денежной массы в обороте. В условиях инфляции финансовых активов населения и отсутствия механизма компенсаций твердые валюты (доллар США, евро ЕС) стали использоваться как способ сохранения стоимости и инструмент "борьбы" с инфляцией, что привело к повышению спроса на них и резкому снижению курса национальной валюты.

Валовый национальный продукт. Данный показатель отражает состояние экономики и представляет собой сумму стоимостей произведенных в стране товаров и услуг в течение одного года. Увеличение валового национального продукта страны влечет за собой удорожание национальной валюты и, наоборот, его уменьшение ведет к снижению валютного курса.

К конъюнктурным факторам относятся спекуляции на валютном рынке и уровень деловой активности в стране. Первый фактор связан с действиями игроков на валютном рынке, которые на основе уменьшения (увеличения) амплитуды колебаний валютных курсов пытаются извлечь прибыль. Уменьшение ее по отношению к тренду (основная тенденция изменения валютного курса) ведет к стабилизации обстановки на валютном рынке, а увеличение оказывает дестабилизирующее воздействие и на валютный курс и на экономику в целом. Игроки валютной биржи, вызвавшие дестабилизацию, рассчитывают получить сверхприбыли за счет пришедшей в упадок экономики.

Спады и подъемы деловой активности также оказывают значительное влияние на валютный курс. Так например, летом во время сезона отпусков деловая активность падает, а вместе с ней и спрос на валюту. В то же время перед рождественскими и новогодними каникулами наблюдается рост деловой активности и валютного курса.

Политические факторы. Они в большинстве случаев оказывают прямое воздействие на валютный курс. На понижение валютного курса оказывают влияние такие факторы как смена представительной и исполнительной властей, отсутствие у исполнительной власти программы вывода из кризиса и развития страны, разногласия между различными

107

ветвями власти и политическими силами в стране, решения, направленные на изменение денежной системы страны, степень защищенности частного капитала и т.д.

К психологическим факторам относятся: степень доверия к национальной валюте, ожидания инфляции, отсутствие экономического мышления и т.д. Уровень экономической грамотности населения предопределяет степень правильности принятия решений по инвестированию национальной валюты в иностранную и наоборот. Это особенно важно в условиях ожидания инфляции, в результате чего рост или падение спроса на иностранную валюту может поставить в прямую зависимость валютный курс.

Таким образом, формирование валютного курса представляет собой многофакторный процесс, уровень и колебания которого оказывают влияние как на экономическую, так и на социальную сферы.

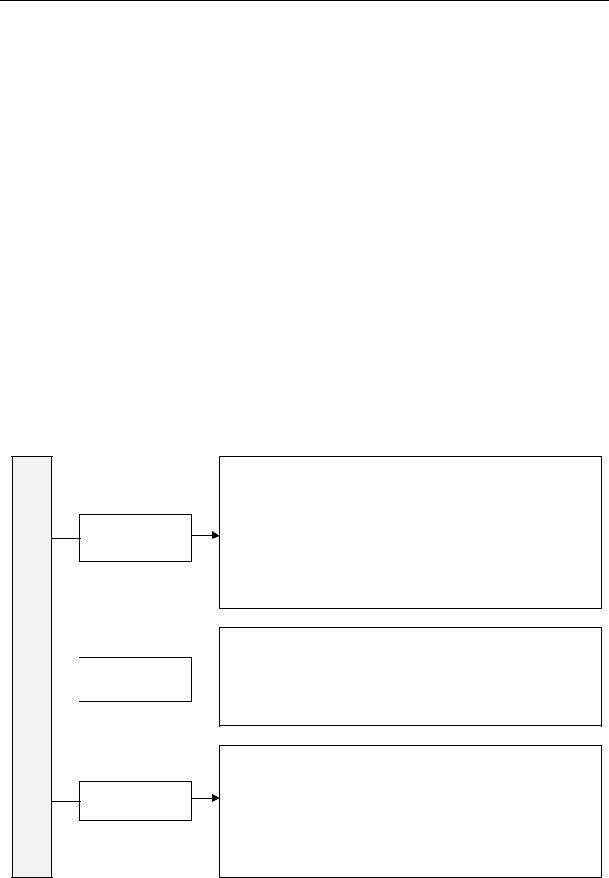

В условиях все большего расширения международного разделения труда, а вместе с ним и мирохозяйственных связей, во многих странах в целях поддержки стабильности и развития экономики, наряду с рыночным регулированием валютного курса, основанного на конкуренции спроса и предложения, применяются методы государственного регулирования:

М Е Т О Д Ы

Валютная

интервенция

Дисконтная

политика

Она проводится центральными банками с использованием официальных валютных резервов и краткосрочных заимствований. Для повышения курса национальной валюты центральный банк продает иностранную валюту, покупая свою, и наоборот. В целом данный метод позволяет наиболее эффективно оказывать влияние на валютный курс в краткосрочной перспективе

Она сводится к изменению центральным банком учетной ставки. Ее повышение создает условия для  притока иностранных капиталов, в результате чего улучшается состояние платежного баланса, а вместе

притока иностранных капиталов, в результате чего улучшается состояние платежного баланса, а вместе

с ним повышается валютный курс, и наоборот

Они представляют собой законодательное либо административное ограничение операций с валютой и Валютные другими валютными ценностями. В РФ к валютным

ограничения ограничениям относятся лицензирование валютных операций и их сосредоточение в Центральном и уполномоченных банках, обязательная продажа 10% валютной выручки на внутреннем валютном рынке

108

Вопросы для самоконтроля

1.Что из себя представляет валюта?

2.Дайте классификацию валют.

3.Какие виды валютных систем существуют в настоящее время?

4.Охарактеризуйте первую и вторую валютные системы.

5.Назовите и охарактеризуйте основные принципы построения третьей и четвертой мировых валютных систем.

6.Назовите и охарактеризуйте основные принципы и этапы Европейской валютной системы.

7.Дайте определение валютного курса.

8.Назовите и охарактеризуйте факторы, оказывающие влияние на валютный курс.

9.Каковы методы государственного регулирования валютного курса?

Глава 6. Инфляция и ее особенности

всовременных условиях

6.1.Сущность и последствия инфляции

Инфляция - в переводе с латинского "inflatio" означает "вздутие". Она не является порождением современности, имела место в прошлом и была связана с чрезмерным выпуском в обращение необеспеченных бумажных денег.

Историческая справка. Инфляция была характерна для денежного обращения: Китая (в стране, где впервые появились бумажные деньги) - XIII - XIV вв., Англии во время войны с Наполеоном в начале XIX века, Франции в период Французской революции 1789 - 1791 гг., России 1769 - 1895 гг. (кроме периода 1843 - 1853 гг.), США в период войн за независимость 1775 - 1783 гг. и гражданской 1861 - 1865 гг., во время первой и второй мировых войн и после них в воюющих странах: России, Германии и т.д.

В большинстве из вышеприведенных примеров инфляция была связана с финансированием государственных расходов при помощи бумажно-денежной эмиссии в периоды экстремального развития экономики (войны, революции), что приводило к нарушению закона денежного обращения и, в конечном счете, обесценению денег и росту товарных цен. С установлением во второй половине ХIX века золотомонетного стандарта устойчивость денег стала обеспечиваться при помощи сдерживающего действия механизма функции денег как средства

109

образования сокровищ, в результате чего инфляция носила временный и локальный характер. С отменой золотомонетного стандарта были созданы условия для постоянного и резкого роста цен, а также роста бюджетных расходов за счет дефицитного финансирования, что способствовало обесценению денег.

Современная инфляция обладает специфическими особенностями, проявляющимися в систематическом, повсеместном и всеобъемлющем характере, и связана не только с обесценением денег в результате роста цен, но и с критическим состоянием экономики страны в целом. Основной причиной инфляции является нарушение пропорций между различными сферами народного хозяйства: накоплением и потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами государства, источниками ссудных капиталов и их использованием, величиной денежной массы в обращении и потребностями хозяйства в деньгах. Кроме того, воспроизводственный процесс наполнен противоречиями, проявляющимися в сфере производства и реализации, денежного обращения, кредита и финансов. Современная инфляция рождается в самом воспроизводственном процессе, но конкретное ее проявление обнаруживается в денежной сфере. Она находится под воздействием внутренних и внешних факторов. К

внутренним относятся денежные и неденежные факторы.

Различают два типа инфляции. Инфляция, порожденная денежными факторами, представляет собой инфляцию спроса, а неденежными -

инфляцию издержек.

Денежные факторы - это дефицит государственного бюджета, эмиссия денежных знаков, рост государственного долга, кредитная экспансия, увеличение скорости обращения денег и т.д.

Неденежные факторы - это снижение роста производительности труда, циклическое развитие экономики, государственномонополистическое ценообразование, нарушение пропорций между отраслями народного хозяйства, монополизация экономики, лидерство в ценах и т.д.

Инфляция спроса определяется следующими факторами:

Милитаризация экономики и рост военных расходов.

В отдельные периоды она приводит к оживлению экономики, так как рост расходов государства на военные цели вызывает рост занятости трудоспособного населения в сфере производства военной техники. В то же время современная техника все в меньшей  степени оказывается приспособленной для использования в гражданских целях. Государство, в результате постоянного роста непроизводительного потребления части национального дохода, само является потребителем данного товара, создает условия для появления дефицита государственного бюджета и увеличения государственного долга

степени оказывается приспособленной для использования в гражданских целях. Государство, в результате постоянного роста непроизводительного потребления части национального дохода, само является потребителем данного товара, создает условия для появления дефицита государственного бюджета и увеличения государственного долга

110

Дефицит государственного бюджета и рост государственного долга. Покрытие де-

фицита обеспечивается за счет дополнительной эмиссии денежных знаков, либо за счет роста величины размещаемых государственных займов

фицита обеспечивается за счет дополнительной эмиссии денежных знаков, либо за счет роста величины размещаемых государственных займов

Кредитная экспансия. Она проводится эмиссионными банками при кредитовании правительств и при насыщении денежной массы иностранной валютой, обмениваемой на национальную. Другие кредитные учреждения, становясь участниками мероприятий по  покрытию непроизводительных государственных расходов и при кредитовании хозяйств сверх реальных потребностей, способствуют росту кредитных орудий обращения, обменивающихся на товары и услуги

покрытию непроизводительных государственных расходов и при кредитовании хозяйств сверх реальных потребностей, способствуют росту кредитных орудий обращения, обменивающихся на товары и услуги

Импортируемая инфляция. Она проявляется в двух случаях: при получении международных кредитов в иностранной валюте, которые в дальнейшем обмениваются на на-  циональную, тем самым увеличивая денежную массу в стране, и при покупке иностран-

циональную, тем самым увеличивая денежную массу в стране, и при покупке иностран-  ной валюты странами с активным платежным балансом за счет дополнительной денежной эмиссии национальной валюты

ной валюты странами с активным платежным балансом за счет дополнительной денежной эмиссии национальной валюты

Инфляция издержек определяется следующими факторами:

Снижение роста производительности труда и падение объемов производства. Как правило, оно вызывается структурными сдвигами в экономике или циклическими коле-  баниями, что способствует росту издержек производства, а вместе с ним и сокращению

баниями, что способствует росту издержек производства, а вместе с ним и сокращению  объемов прибыли и далее снижению объемов производства и росту цен

объемов прибыли и далее снижению объемов производства и росту цен

Расширение сферы услуг и рост их значения в обществе. В сфере услуг, как правило,

наблюдается более медленный рост производительности труда, нежели в производственной сфере, и в то же время в общих издержках производства заработная плата занимает значительный удельный вес, что ведет к общему росту цен на услуги

Рост оплаты труда в общем объеме издержек производства. Активная деятельность профсоюзов и наемных работников, направленная на осуществление контроля за номинальной заработной платой, приводит к тому, что работодатели сопровождают повышение заработной платы ростом цен на производимую продукцию

Неценовая конкуренция. Изменение условий производства, направленных на расши-  рение ассортимента и качества продукции, продажи посредством рекламы, ведут к

рение ассортимента и качества продукции, продажи посредством рекламы, ведут к

росту издержек производства и соответственно товарных цен

Рост величины косвенных налогов. Они включаются в цены товаров, что ведет к их удорожанию

В современных условиях экономика подвергается воздействию и денежных, и неденежных факторов, поэтому констатировать, что в конкретном случае дисбаланс в денежном хозяйстве вызван инфляцией спроса или издержек, представляется достаточно сложным. Инфляция спроса проявляется в появлении в обороте избыточной денежной массы, которая в свою очередь усиливает диспропорции в экономике, сопровождающиеся переливом капиталов из сферы производства в сферу