- •ФИЗИКА

- •ОГЛАВЛЕНИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- •1.1 Указания к самостоятельной работе с учебными пособиями

- •1.2 Методические указания к решению задач

- •1.3 Методические указания к выполнению контрольных работ

- •2 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»

- •2.1 Цели и задачи дисциплины

- •2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •2.3 Объем дисциплины и виды учебной работы

- •2.4 Содержание дисциплины

- •3 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

- •4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

- •5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- •6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- •7 УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА ФИЗИКИ

- •ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ

- •ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО ФИЗИКЕ (ЧАСТЬ 1)

- •ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

- •ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ

- •ЭЛЕКТРОСТАТИКА

- •КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

- •ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО ФИЗИКЕ (ЧАСТЬ 2)

- •ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

- •КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

- •СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Коэффициент полезного действия Карно

Q Qo T To , Q T

где Q и T – количество теплоты, полученное от нагревателя, и его температура; Qo иTo – количество теплоты, переданное холодильнику, и его температура.

Изменение энтропии при переходе из состояния 1 в состояние 2

2 dQ S2 S1 1 T .

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

1.Написать уравнение гармонического колебания, если амплитуда его 10 см, максимальная скорость 50 см/с, начальная фаза 15°. Определить период колебания и смещение колеблющейся точки через 0,2 с от начала колебания,

если А = 10 см; vmax = 50 см/с = 0,5 м/с; φ0 = 15°; t=0,2с.

Найти: x(t), T, x(0,2).

Решение. Уравнение гармонического колебания с начальной фазой φ0 имеет вид x = Asin(ωt + φ0).

Циклическая частота ω = 2π/Т. Скорость колеблющейся точки находится как первая производная смещения от времени:

v dxdt A cos t o .

Максимальная скорость достигается при значении

|

cos t o 1, |

vmax =A , |

||

откуда |

vmax |

2 |

, |

T 2 A . |

|

A |

T |

|

v |

|

|

|

|

max |

|

T 2 3,14 0,1 |

1,26(с) ; |

||

|

0,5 |

|

|

|

vmaxA 5(с 1) .

71

Выразим начальную фазу в радианах

|

|

|

|

||

x(t) 0,1sin |

5t |

|

|

. |

|

12 |

|||||

|

|

|

|||

В момент времени t = 0,2 с смещение x(t) будет равно:

x 0,1sin |

|

2 |

|

|

|

|

|

2t |

|

1 |

|

0,095(м). |

||

|

t |

|

|

|

|

0,1sin |

T |

|

|

|

|

|||

12 |

12 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

2.Звуковая волна, которая воспринимается человеком, проходит по разным структурам уха: от воздушной среды в слуховом проходе до жидкой (перилимфа) – во внутреннем ухе. Аппарат среднего уха способствует наиболее эффективной передаче энергии волны. Вычислить, используя уравнение плоской волны

|

|

x |

|

||

s Acos t |

|

|

|

, |

|

|

|||||

|

|

|

|

||

|

v |

|

|||

какая часть интенсивности волны проходит через границу воздух-вода при нормальном падении волны.

Решение. Доля интенсивности плоской волны, прошедшей во вторую среду, определяется коэффициентом проникновения звуковой волны β. Этот коэффициент приближенно равен учетверенному отношению волновых сопротивлений сред:

4 |

v1 1 |

4 |

|

400 |

1,1 10 3 . |

|

|

1440000 |

|||||

|

v |

2 |

|

|

||

2 |

|

|

|

|

||

3. Какую наименьшую толщину должна иметь мыльная пленка, чтобы отраженные лучи имели красную окраску (λ = 0,63 мкм)? Белый луч падает на пленку под углом 300 (n = 1,33).

Дано: λ = 6,3·10-7м; i = 300; n = 1.33.

Найти: dmin.

Решение. Условие максимума при интерференции

=k ,

где – разность хода лучей; k – порядок интерференционного максимума; λ – длина волны.

72

При интерференции на тонкой пленке толщиной d, обладающей показателем преломления n, в отраженном свете разность хода лучей определяется выражением

2d n2 sin2 i 2 .

Приравнивая выражения для , получим:

2d n2 sin2 i 2 k

|

|

|

|

1 |

|

|

||

|

|

k |

2 |

|

|

|||

откуда d |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

. |

|

||||

2 |

n2 sin2 i |

|

||||||

Очевидно, что d будет минимальной при k = 1. |

||||||||

dmin |

|

0,5 6,3 10 7 |

0,13 10 6 (м) 0,13(мкм) . |

|||||

2 |

1,332 0,25 |

|||||||

|

|

|||||||

Ответ: dmin = 0.13 мкм.

4.Для получения колец Ньютона используют плосковыпуклую линзу. Освещая ее монохроматическим светом с длиной волны 0,6 мкм, установили, что расстояние между 5-м и 6-м светлыми кольцами в отраженном свете равно 0,56 мм. Определить радиус кривизны линзы.

Дано: λ = 6 ·10-7м; k1 = 5; k2 = 6; r = 5,6 ·10-4м.

Найти: R.

Решение. Расстояние r между кольцами есть разность радиусов r6 и r5 колец

r = r6 – r5.

Радиус светлого кольца в отраженном свете определяется по формуле:

rk |

2k 1 R |

, |

|

2 |

|||

|

|

где k – номер кольца.

r |

2 6 1 R |

|

2 5 1 R |

|

R |

|

11 9 ; |

||

|

|

2 |

2 |

2 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

r 2 |

R |

|

11 3 2 |

, |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

73

откуда |

R |

|

2 r 2 |

|

2 5,62 10 8 |

10,4(м) . |

|

11 3 2 |

0,322 6 10 7 |

5.Расстояние между двумя когерентными источниками d = 0,9 мм. Источники посылают монохроматический свет с длиной волны 6400 Å на экран, распо-

ложенный от них на расстоянии 3,5 м. Определить число световых полос на 1 см длины.

Дано: d = 0,9 мм = 9·10-4 м; λ = 6400 Å = 6,4·10-7 м; L = 3,5 м; x = 10-2 м.

Найти: k/x.

Решение. В точке О на экране (рис. 6) будет максимальная освещенность. Так как точка О равноудалена от источников S1′ и S2′, то разность хода волн S1′О и S2′О равна нулю. В произвольной точке экрана Оk максимум освещенности будет наблюдаться, если разность хода

лучей равна целому числу длин волн:

Рис. 6

= s2 – s1 = kλ. |

(1) |

Разность хода лучей |

xd . |

|

L |

Учитывая выражение (1), получим |

|

xd k . |

(2) |

L |

|

Из выражения (2) можно определить искомую величину k/x – число световых интерференционных полос на единицу длины

kx Ld .

Подставляя в это выражение числовые значения, получим

k |

|

9 10 4 |

401(м 1) 4(см 1). |

|

x |

3,5 6,4 10 7 |

|||

|

|

74

6. Постоянная дифракционной решетки 2,5 мкм. Определить наибольший порядок спектра, общее число главных максимумов в дифракционной картине и угол дифракции в спектре 2-го порядка при нормальном падении монохроматического света с длиной волны 0,62 мкм.

Дано: с = 2,5 · 10-6 м; k = 2; λ = 6,2 · 10-7 м.

Найти: kmax, N, φ2.

Решение. Условие максимума при дифракции на решетке csinφ = kλ, φkmax = 90о; sinφkmax = 1.

Тогда k |

max |

|

c |

; |

k |

2,5 |

10 6 |

4,03; т.е. = 4. Общее число максимусов |

|

|

6,2 |

10 7 |

|||||||

|

|

|

|

|

N = 2kmax + 1 = 9.

Угол дифракции φ2 определяется по формуле csinφ2 = 2λ, откуда sin 2 2c ;

sin 2 2 6,2 106 7 0,5; 2,5 10

φ2 = 300.

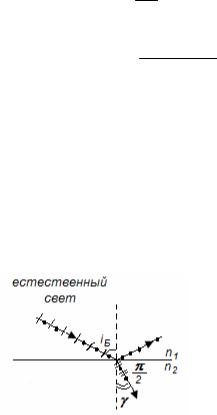

7.Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы свет, отраженный от поверхности воды, был максимально поляризован? (nв=1,33.)

Дано: nв = 1,33; n1 = 1.

Найти: α.

Решение: По закону Брюстера

tgiБ nВ nВ 1,33; iБ = 53°, n1

где nВ и n1 – показатели преломления воды и воздуха. Тогда как следует из рис.7, α = 90° - iБ = 37°.

Рис. 7

75

8.Интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор, уменьшилась в 2,3 раза. Во сколько раз она уменьшится, если за первым поставить второй такой же поляризатор так, чтобы угол между их главными плоскостями был равен 600?

Дано: I0/I1 = 2,3; α = 600.

Решение. Естественный свет можно представить как наложение двух некогерентных волн, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях и имеющих одинаковую интенсивность. Идеальный поляризатор пропускает колебания, параллельные его главной плоскости, и полностью задерживает колебания, перпендикулярные этой плоскости. На выходе свет, интенсивность которого I1, с учетом потерь на отражение и поглощение света поляризатором равна

I |

Io |

(1 k) . |

(1) |

|

|||

1 |

2 |

|

|

|

|

|

После прохождения второго поляризатора интенсивность света уменьшается как за счет отражения и поглощения света поляризатором, так и из-за несовпадения плоскости поляризации света с главной плоскостью поляризатора. В соответствии с законом Малюса и с учетом потерь на отражение и поглощение света эта интенсивность равна

I2 = I1(1 – k)cos2α , |

(2) |

||||||

где α – угол между плоскостью поляризации света, которая параллельна глав- |

|||||||

ной плоскости первого поляризатора, и главной плоскостью второго поляризатора. |

|

||||||

Найдем, во сколько раз уменьшилась интенсивность света: |

|

||||||

|

Io |

|

Io |

|

. |

(3) |

|

|

|

I (1 k)cos2 |

|

||||

|

I |

2 |

|

|

|

||

|

|

|

1 |

|

|

|

|

Выразим из (1)

1 k 2I1 .

Io

(4)

Подставляя (4) в (3), получим:

Io |

|

1 |

|

|

Io |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

. |

(5) |

I |

2 |

2cos2 |

|

I |

||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

Проводя вычисления, найдем

Io |

|

1 |

2,3 |

2 |

10,6. |

I1 |

2cos2 60o |

|

76

9.В закрытом сосуде емкостью 3 м3 находятся 1,4 кг азота и 2 кг гелия. Определить температуру газовой смеси и парциальное давление гелия, если парциальное давление азота равно 1,3 · 105 Па.

Дано: V = 3 м3; m1 = 1,4 кг; M1 = 28 кг/кмоль; m2 = 2 кг; M2 = 4 кг/кмоль; p1 = 1,34 ·105 Па.

Найти:T, p2.

Решение. Парциальное давление гелия и температура газовой смеси определяются из уравнения Менделеева – Клапейрона:

PV |

|

m1 |

|

RT |

, |

(1) |

|

|

|||||

1 |

M1 |

|

||||

|

|

|

|

|||

P V |

|

m2 |

RT |

. |

(2) |

|

|

|

|||||

2 |

|

M 2 |

|

|||

|

|

|

|

|

||

Из (1) находим температуру

T P1VM1 , m1R

и потом из (2) можно определить парциальное давление гелия

p2 |

m2 |

Rp1VM1 |

m2M1 p1 . |

|

|||

|

M 2 M1RV |

m1M 2 |

|

Подставим все величины в формулы (1) и (3), проведем вычисления температуры и давления:

T 1,3 105 3 283 939(K ) , 1,4 8,31 10

p2 2 28 1,3 105 1,3 106 (Па) . 1,4 4

10.Азот массой 2 кг охлаждают при постоянном давлении от 400 до 300 К. Определить изменение внутренней энергии, внешнюю работу и количество выделенной теплоты.

Дано: m = 2 кг; М = 28·10-3 кг/моль; Т1 = 400 К; Т2 = 300 К.

Найти: U, A, Q.

Решение. Изменение внутренней энергии газа (считаем азот идеальным газом) найдем по формуле

77

1U mСv (T2 T1) |

, |

M |

|

где m – масса газа; М – молярная масса; Cv – молярная теплоемкость при постоянном объеме; Т1 – начальная температура; Т2 – конечная температура. Для всех двухатомных газов

Cv 52 R .

Тогда

U |

5 |

mR(T2 T1) . |

(1) |

|

2 |

M |

|

Количество теплоты, выделяющееся при охлаждении газа при постоянном давлении:

Q |

mСp (T2 T1) |

, |

(2) |

|

M |

||||

|

|

|

где Cp – молярная теплоемкость при постоянном давлении; для всех двухатом-

ных газов Cp 72 R .

Формулу (2) запишем в виде

Q |

7 mR(T2 T1) . |

(3) |

|||

|

2 |

|

M |

|

|

Работа сжатия газа при изобарном процессе |

|

||||

A = p |

V, |

|

|||

где V = V2 – V1 – изменение объема, которое найдем из уравнения Менделеева |

|||||

– Клапейрона. При изобарном процессе p = const: |

|

||||

pV1 |

mRT1 , |

(4) |

|||

|

|

|

M |

|

|

pV2 |

|

mRT2 |

. |

(5) |

|

|

|||||

|

|

|

M |

|

|

Почленным вычитанием выражения (4) из (5) находим:

p(V2 V1) mR(T2 T1) .

M

78