- •План выполнения курсового проекта

- •1.Введение

- •3.Ветеринарно-гигиеническое и хозяйственно-экономическое обоснование отдельных параметров при строительстве и эксплуатации помещения для животных

- •3.1.Ветеринарно-гигиенические требования к оценке территории фермы

- •3.2.Генеральный план и основные требования к нему (схема)

- •3.3.Ветеринарно-санитарное благоустройство фермы

- •3.5.Ветеринарно-гигиеническое обоснование показателей микроклимата

- •3.6. Освещённость

- •3.7. Назначение вентиляции. Обоснование и расчёт объёма воздуха по влажности воздуха, расчёт и схема расположения вытяжных труб и приточных каналов и их размеров и количества

- •3.8. Обоснование и расчёт теплового баланса для не отапливаемого помещения

- •3.9 Ветеринарно-санитарные требования к уборке, хранению, обезвреживанию и утилизации навоза. Расчёт выхода навоза (за сутки, период содержания, год). Устройство навозохранилища (расчёт и схема).

- •3.10. Наличие ветеринарно-санитарных объектов

- •3.11. Ветеринарно-санитарные требования к качеству воды (СанПиН), гигиена поения. Расчёты в потребности воды

- •3.12. Потребность животных в кормах (суточная, за месяц, стойловый и пастбищный периоды, год). Режимы и правила кормления животных. Оценка доброкачественности корма

- •4. Обеспечение охраны природы при строительстве и эксплуатации фермы

- •5. Заключение

- •6. Список используемой литературы

- •Курсовой проект Ветеринарно-гигиеническое обоснование и разработка оптимальных условий при содержании телят на ферме «Солнечное», Свердловская область.

3.5.Ветеринарно-гигиеническое обоснование показателей микроклимата

На микроклимат помещений влияют: рельеф местности, близость водоемов, озеленение, интенсивность солнечной радиации, погодные условия, теплозащитные качества ограждающих конструкций, плотность размещения животных, система и качество работы вентиляции, тип и технология кормления животных и т. д. Все эти факторы необходимо учитывать при проектировании и строительстве животноводческих помещений.

Обеспечение микроклимата в животноводческих помещениях— весьма сложная и энергоемкая задача. Достаточно отметить, что затраты на обогрев зданий составляют до 10% всего топливного баланса страны.

Известно, что на производство 1 кг протеина в молоке расходуется до 25—30 кг, а на 1 кг мяса — до 12 кг условного топлива.

В силу несовершенства применяемых вентиляционно-обогревательных устройств, их высокой металло- и энерго- емкости, а также ненадежности в животноводческих зданиях в летний и особенно зимний периоды создаются крайне неблагоприятные условия. В случаях отказа вентиляционно-обогревательных установок температура в коровниках падает ниже 0°С, а влажность повышается до 100%. При отсутствии подогрева приточного воздуха происходит не только конденсация водяных паров, но и переувлажнение утеплителя в покрытиях и стеках. В результате этого еще больше возрастают теплопотери, а наружные ограждения промерзают. Вес это отрицательносказывается на строительных конструкциях. .Влажная агрессивная воздушная среда при температуре, близкой к 0°С, приводит к быстрой коррозии металлических конструкций и к выходу из строя технологического оборудования.

В летний период при безвыгульном содержании даже в средней полосе страны и особенно в районах с жарким климатом происходит перегрев животноводческих помещений.

Микроклимат помещений для содержания скота во многом зависит от архитектурно - планировочных решений, теплозащитных свойств наружных ограждений, технологии уборки навоза, кормления и других факторов. Без удовлетворительного решения каждого из этих вопросов невозможно обеспечить требуемые параметры воздушной среды даже при высокой эффективности вентиляционно-обогревательных установок.

Неудовлетворительное состояние воздушной среды, прежде всего, отражается на животных. Какими бы высокими породными и племенными качествами они не обладали, плохие зоогигиенические условия приводят к высокой заболеваемости. Во влажной, загазованной воздушной среде развивается патогенная микрофлора, способствующая развитию заболеваний животных. Наблюдения показывают, что с ростом концентрации скота и птицы в помещениях с неудовлетворительным микроклиматом увеличивается число респираторных и инфекционных заболеваний. Таким образом, издержки на улучшение микроклимата, в том числе и на вентиляцию помещений, экономически оправдывают себя больше, чем дополнительные расходы на механизацию и повышение качества кормов. Обогрев животноводческих помещений, несмотря на расход энергии, обходится в 4—5 раз дешевле, чем перерасход кормов, который возникает при неудовлетворительном состоянии оборудования для поддержания микроклимата.

Вформировании микроклимата большое значение имеют строительные материалы.

Они должны быть малотеплопроводным и обеспечивать термическое сопротивление и теплоустойчивость ограждений, обладать воздухопроницаемостью, микроскопической пористостью и достаточной огнестойкостью, обеспечивать прочность сооружения, быть дешевыми и легкодоступными в местных условиях; не обладать гигроскопичностью и влагоемкость

Под теплопроводностью строительного материала понимается способность проведения тепла через всю толщину от поверхности с более высокой температурой к поверхности с более низкой температурой. Для характеристики степени теплопроводности пользуются коэффициентом, который равен количеству тепла (кг/кал), проходящему за I ч через материал толщиной 1 м при площади 1 м2 и разности температур на поверхности ГС. Теплопроводность зависит от объемной массы материала и его влажности. Чем суше материал и меньше его масса, тем выше его теплозащитные свойства.

Для строительства животноводческих помещений используют разнообразные строительные материалы в зависимости от местных условий, конструкции построек, принятой технологии ведения отрасли, климатических особенностей.

При сооружении капитальных долговременных животноводческих построек часто пользуются керамзитобетонными плитами, пустотелым кирпичом. Эти и другие подобные материалы можно применять для строительства только тех животноводческих помещений, в которых предусмотрено искусственное отопление. Если отопления нет, стены зимой промерзают, на них и па потолках конденсируется влага. Животные в таких помещениях расходуют много кормов на поддержание температуры своего тела, простужаются и часто болеют.

Вхолодный период года, когда температура ограждающих конструкций бывает значительно ниже температуры кожи животного, теплопотери излучения могут достигать, 50% и более, что может служить причиной местного или общего переохлаждения организма. Это, в свою очередь, приводит к снижению приростов живой массы, продуктивности и увеличению числа больных животных. Поэтому следует учитывать, что для животноводческих помещений наиболее эффективный перепад температур воздух — ограждение составляет 3—5°С.

Для того чтобы на стенах не образовывался конденсат Животноводческие здания чаще строят неотапливаемыми. Тепловой баланс в них зависит от тепла, выделяемого животными, формы помещения, объемно-планировочных решений, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, систем и работы вентиляции и т. п.

При строительстве комплексов серьезные требования предъявляют к фундаменту. Он должен быть водонепроницаемым, прочным, непромерзаемым. Основой стен является цоколь (место перехода фундамента в стену). Он защищает стены от атмосферной и почвенной влаги, и между ним и основанием стены закладывается слой водоизоляционного материала — асфальта, битума.

Стены здания сооружаются из материала, предусмотренного в строительном проекте. Толщина и теплоустойчивость выбранного материала должны соответствовать климатической зоне, в которой ведется строительство. Известно, что наиболее интенсивно разрушаются ограждения при переменном замораживании и оттаивании влажного материала. Увеличение влажности стен, покрытий способствует более быстрому их промерзанию.

Коэффициент термического сопротивления ограждений зданий коровников, телятников для расчетных наружных температур — 20° С и ниже: для стен — не менее 2° С, для покрытий — 5—7°С. Такого коэффициента легко достигнуть при наличии утепленных потолков.

Для строительства животноводческих помещений часто применяют ячеистые и легкие бетоны, которые в сухом состоянии являются долговечными конструктивно-теплоизоляционными материалами, однако конструкции из них нужно надежно защищать от влаги. Для этого можно использовать водонепроницаемые пленочные покрытия, латексные смеси, резинобитумные мастики, кумарон — каучуковую краску, полиэтиленовые пленки и другие материалы, которые могут служить влагозащитным барьером. Применение указанных средств улучшит и санитарное состояние зданий: снизится микробное загрязнение, повыситсяэффективность дезинфекционных мероприятий.облегченные конструкции: асбестоцементные, керамзитобетонные, алюминиевые панели с минеральным или полистирольным утеплителем. Стены из нескольких слоев с прокладкой из пенопласта и гравийной засыпкой по теплоизоляции соответствуют кирпичным стенам толщиной 1,2 м. Стена из асбошиферных плит с пенополистирольным утеплителем толщиной 8 см эквивалентна по теплотехническим свойствам кирпичной стене толщиной 51 см, а масса ее меньше в 15 см.

Потолки изолируют помещения от чердака и способствуют поддержанию нормального температурно-влажностного режима. И хотя при современном строительстве они играют все меньшую роль, однако в зонах с суровыми зимами необходимы. Потолки нужно делать в родильных отделениях, профилакториях, помещениях для выращивания молодняка.

При промышленном строительстве чаще устраивают совмещенную кровлю. Ее утепляют, прокладывая теплоизолирующий слой в 15—20 см из пенополистирола, стекловаты и других материалов. Кровля должна быть вентилируемой.

Тамбуры, двери, ворота и окна. От того, насколькотщательно оборудованы тамбуры, пригнаны и утеплены двери, застеклены рамы и промазаны пазы, во многом зависит микроклимат в помещениях.

Устройство тамбуров необходимо, так как при мобильной раздаче кормов, удалении навоза часто приходится открывать ворота. В результате зимой резко меняется микроклимат помещений. Ворота лучше делать раздвижными с устройством воздушных завес в тамбурах.

Полыявляются таким же внешним ограждениям как стены и cперекрытия, поэтому они также влияют на тепловой баланс помещения и на формирование в нем микроклимата. Животные большую часть времени соприкасаются с полом. Например, коровы лежат 40—50% времени, вставая 12—14 раз.

Для утепления пола и создания гигиенических условий применяют резиновые маты, пластмассовые подстилки, маты из синтетических безвредных смол.

Полы должны иметь уклоны для стекания жидкости: в проходах продольные (0,005—0,01 м) и поперечные (не менее 0,02 м), в стойлах (не менее 0,015 м) — в сторону навозных каналов.

А. Температура (от лат. temperatura — надлежащее смешение, нормальное состояние) — скалярная физическая величина, характеризующая приходящуюся на одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.

Для измерения термодинамической температуры выбирается некоторый термодинамический параметр термометрического вещества. Изменение этого параметра однозначно связывается с изменением температуры. Классическим примером термодинамического термометра может служить газовый термометр, в котором температуру определяют методом измерения давления газа в баллоне постоянного объёма. Известны также термометры абсолютные радиационные, шумовые, акустические.

Термодинамические термометры — это очень сложные установки, которые невозможно использовать для практических целей. Поэтому большинство измерений производится с помощью практических термометров, которые являются вторичными, так как не могут непосредственно связывать какое-то свойство вещества с температурой. Для получения функции интерполяции они должны быть отградуированы в реперных точках международной температурной шкалы.

Чтобы измерить температуру какого-либо тела, его необходимо привести в тепловой контакт с «пробным» телом — термометром. Термометр не должен иметь большую массу, в противном случае, массивный термометр изменит температуру того тела, с которым он приведён в тепловой контакт. Термометр фиксирует свою собственную температуру, равную температуре тела, с которым он находится в термодинамическом равновесии.

Средства измерения температуры часто проградуированы по относительным шкалам — Цельсия или Фаренгейта.

На практике для измерения температуры также используют

жидкостные и механические термометры

термопару

термометр сопротивления

газовый термометр

пирометр

Самым точным практическим термометром является платиновый термометр. Разработаны новейшие методы измерения температуры, основанные на измерении параметров лазерного излучения.

Теплообмен между организмом и внешней средой осуществляется за счет физической и химической теплорегуляции. Отдача тепла во внешнюю среду происходит путем излучения тепла, соприкосновения тела животного с иолом, землей, путем конвекции. Величина теплоотдачи зависит от температуры воздуха и окружающих предметов (стены, потолок, пол, ограждение боксов и др.), влажности и подвижности воздуха, густоты волосяного покрова, толщины подкожного жира и других факторов.

Зоной теплового безразличия для коров является температура 7 – 17°С. При такой температуре достигается максимальная продуктивность и минимальный расход энергии наподдержание жизни (непродуктивное использование энергии). Любое снижение температуры воздуха ниже оптимальной ведет к повышению обмена веществ и продукции тепла в организме, что в свою очередь может привести к снижению продуктивности. Однако корова это может компенсировать за счет более высокого потребления корма, что одновременно дает больше энергии и для образования молока. Как видно, организм коровы довольно успешно приспосабливается к незначительным понижениям температуры окружающей среды. Однако длительное и более значительное понижение температуры за пределы зоны теплового безразличия ведет к нарушению процессов теплорегуляции, к переохлаждению.

Большие проблемы вызывает повышение температуры. Подъем температуры среды за пределы верхней границы теплового безразличия вначале вызывает понижение обмена веществ, уменьшение аппетита, что приводит к дефициту энергии, ослаблению секреторной, ферментативной и моторной функции желудочно-кишечного тракта. Конечный итог всех этих изменений в организме животного — снижение продуктивности. Указанные потери могут достигать 20%, что равноценно потери 500-600 кг молока за лактацию. При продолжительных высоких температурах могут возникнуть проблемы с воспроизводством, появляется опасность поражения копыт (ламминит).

Таким образом, для коров нежелательны ни слишком низкие, ни слишком высокие температуры. Поэтому необходимо содержать животных в помещениях с температурой воздуха, при которой обмен веществ в организме протекает наиболее экономно, которая бы благоприятно действовала на физиологические отправления животных, на эффективность их хозяйственного использования.

Б. Влажность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.

Установление степени влажности многих продуктов, материалов и т. п. имеет большое значение. Только при определённой влажности многие тела (зерно, цемент и др.) являются пригодными для той цели, для которой они предназначены. Жизнедеятельность животных и растительных организмов возможна только в определённых диапазонах влажности и относительной влажности воздуха. Влажность может вносить существенную погрешность в вес предмета. Килограмм сахара или зерна с влажностью 5 % и 10 % будет содержать разное количество сухого сахара или зерна.

Абсолютная влажность воздуха (f) — это количество водяного пара, фактически содержащегося в 1 м³ воздуха. Определяется как отношение массы содержащегося в воздухе водяного пара к объёму влажного воздуха.

Обычно используемая единица абсолютной влажности — грамм на метр кубический, г/м³

Относительная влажность воздуха (φ) — это отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре. Она также определяется как отношение парциального давления водяного пара в газе к равновесному давлению насыщенного пара.

Точка росы (Т) – температура, при которой находящиеся в воздухе водяные пары достигают максимального насыщения.

Для определения влажности воздуха в сельскохозяйственных помещениях используют статический психрометр Августа, аспирационный психрометр Ассмана, гигрометры МВ-18, М-68 и гигрографы М-21Ас, М-21Ан.

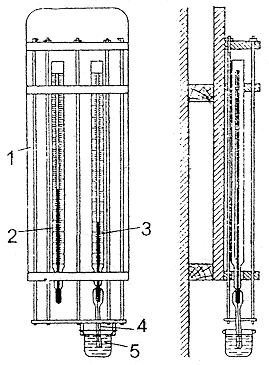

Статический

психрометр Августа

состоит из двух спиртовых термометров,

один - обычный сухой термометр,

а второй имеет устройство увлажнения.

Термометры имеют градуировку с ценой

деления 0,1-0,5 градуса. Термодатчик

влажного термометра обернут хлопчатобумажной

тканью, которая находится в сосуде с

водой. Вследствиеиспарениявлаги, увлажнённый термометр охлаждается.

Для определенияотносительной

влажностиснимают показания с сухого

и влажного термометров, а далее используютПсихрометрическую

таблицу. Обычно входными величинами

в Психрометрической таблице являются

показания сухого термометра и разница

температур сухого и влажного термометров.

Влажность воздуха имеет значение для животных, поэтому ее гигиеническая роль очень высока. Особенно вредна высокая влажность при низких температурах воздуха, так как при таких сочетаниях влажный воздух усиливает теплоотдачу. Последствия этого близки к проявлению холодового стресса, т. е. ведут к переохлаждению.

Неблагоприятно влияет на организм коровы повышенная влажность и при высокой температуре окружающей среды. В таких условиях тепло, образующееся в результате обменных процессов, задерживается в организме и вызывает перегревание. Если, например, при влажности воздуха 40 % до температуры 28 °С животные еще могут приспосабливаться (толерантны к жаре), то при влажности 80% и даже при температуре 23°С уже испытывают негативное влияние теплового стресса.

При содержании в теплых и сырых помещениях у животных уменьшается аппетит, появляется вялость, снижается устойчивость к различным заболеваниям. Так, при повышении влажности в коровнике на 10 % (с 80 до 90 %) удой снижается на 9-12%.

Повышенная влажность снижает ресурс работы машин и механизмов, продолжительность эксплуатации внутреннего оборудования и самих помещений.

Для животных вреден не только слишком влажный, но и слишком сухой воздух (ниже 40-50%).

Особую проблему создает то, что с повышением влажности воздуха в животноводческих помещениях возникает благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры, поэтому усиливается опасность возникновения инфекционных заболеваний и передачи болезни от одного животного к другому.

Для борьбы с высокой влажностью воздуха в помещениях для животных проводят необходимые профилактические мероприятия: ограничивают источники поступления влаги, не допускают переуплотнения размещения животных, оборудуют эффективную вентиляцию и канализацию и правильно их эксплуатируют, применяют гигроскопическую подстилку и т. д. Большую роль играет применение прогрессивных проектно-строительных решений.

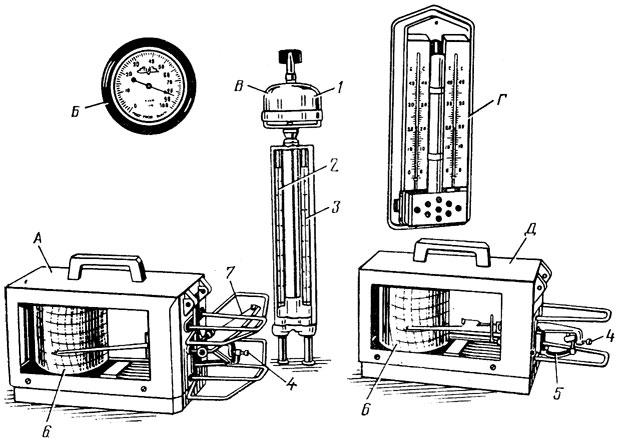

Приборы, для измерения и контроля микроклимата. А - гигрограф М-21А; Б - гигрометр МВК; В - психрометр аспирационный; Г - психрометр Августа; Д - термограф М-16А; 1 - часовой механизм; 2 - сухой термометр; 3 - смоченный термометр; 4 - регулировочный винт; 5 - термопара; 6 - барабан часового-механизма; 7 – волос.

В. Пылевая загрязненность и микробная обсемененность воздуха.

Пыль непосредственно действует на кожу, глаза и органы дыхания, вызывает раздражение и воспаление дыхательных путей и легких. Пыль также является хранительницей и носительницей микроорганизмов. Поэтому существует определенная зависимость между запыленностью воздуха и содержанием в нем микроорганизмов.

В воздухе помещений для животных могут находиться как сапрофитные микробы, так и болезнетворные возбудители (бактерии, споры, грибки и др.).

Обогащению воздуха пылью и микроорганизмами способствует раздача запыленного корма, разбрасывание пыльной подстилки, уборка помещений, чистка животных. Уменьшение запыленности и бактериальной обсемененности воздуха в животноводческом помещении достигается за счет эффективной работы вентиляционной системы, системы навозоудаления и недопущения причин, способствующих повышению концентрации пыли и микроорганизмов. Большое значение имеет своевременное удаление и изоляция больных инфекционными болезнями.

Санирующим фактором воздушной среды является солнечное облучение. Ультрафиолетовые лучи солнечного спектра убивают многих микроорганизмов или снижают их вирулентность.

Для определения запыленности воздуха применяют два метода: гравиметрический и кониметрический. Гравиметрическим методом определяют количество пыли в 1 м 3 воздуха. Его считают наиболее точным.

В настоящее время используют аэрозольные фильтры из ткани Петронова АФА-В-10, АФА-В-18 и т.д. Через эти фильтры, помещенные в специальные воронки, с помощью аспираторов или пылесосов определенный объем воздуха, в зависимости от запыленности. Фильтры до и после взвешивают на аналитических весах: вынимают из кассеты, вскрывают пакетик и разворачивают защитные кольца. С помощью пинцета фильтр сворачивают и кладут на чашки весов. По разнице массы определяют количество пыли, которое пересчитываю затем на 1 м3 воздуха.

Коническим методом определяют не массу пыли, а количество пылинок. Для этого используют способ оседания пыли, а так же оптические и фотометрические приборы.

Определение концентрации бактерий в воздухе дает возможность оценить эпизоотическую обстановку, необходимость проведения тех или иных мероприятий.

Важнейшее условие определения концентрации бактериальных аэрозолей - правильно выбранный метод отбора проб воздуха.

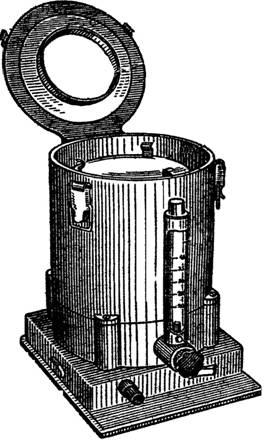

1)Метод свободного осаждения микроорганизмов на питательные среды состоит в том, что в чашки Петри наливают питательные среды МПА и выставляют а место исследования на 5 – 10 мин. После этого чашки ставят в термостат на 48 ч. Затем устанавливают число выросших колоний микробов и делают расчеты. За 5 мин. На поверхность чашки Петри S=100см успевает осесть такое количество микроорганизмов, которое содержится в 10 литрах воздуха.

2)Метод осаждения микроорганизмов на питательные среды с помощью аппарата Кротова.Прибор Кротова представляет собой цилиндр, закрываемый сверху съемной крышкой, под которой устанавливают чашку Петри с питательной средой, которая вращается и воздух попадает через щель в крышке, воздух ударяется о поверхность питательной среды и на эту среду осаждаются взвешенные в воздухе микроорганизмы. Через прибор пропускают 25-100 л воздуха, после этого чашки Петри ставят в термостат при температуре 37°С на 48 часов. Затем подсчитывают выросшие колонии и с помощью пропорции подсчитывают количество микроорганизмов.

Меры борьбы с воздушными загрязнениями. Для предупреждения загрязнения воздуха необходимо строго соблюдать, своевременно выполнять все ветеринарно-санитарные и зоогигиенические нормы и правила содержания и кормления животных, организовывать бесперебойную и четкую работу систем обеспечения микроклимата, удалять навоз, тщательно очищать и дезинфицировать помещения.

Эффективная мера снижения пылевой и микробной загрязненности воздуха — создание кольцевых защитных полос зеленых насаждений. Деревья между помещениями высаживают в два ряда. Вокруг навозохранилищ и очистных сооружений сажают кустарники и деревья. На территории животноводческих ферм высевают многолетние травы и сажают кустарники. Проезжая часть территории фермы должна иметь твердое покрытие.

Аппарат Кротова.

Г. Вредно-действующие газы

К ним относятся диоксид и оксид углерода, аммиак, сероводород, метан и др. Они выделяются животными при дыхании, через экскременты, а также при разложении мочи и кала. Концентрация газов зависит от плотности размещения животных в помещении, способа содержания, применения газопоглощающей подстилки, эффективности работы системы навозоудаления и вентиляции. Газы не только снижают наличие кислорода в воздухе, но и раздражают дыхательные пути.

Животные становятся более восприимчивыми к простудным заболеваниям и инфекционным болезням, особенно болезням органов дыхания. В конечном счете ,от этого страдает продуктивность животных.

Вредные газы оказывают неблагоприятное воздействие не только на животных, но и на людей, работающих в помещениях для животных.

Диоксид углерода (С02) — газ без цвета и запаха. Плотность его при 0°С составляет 1,57, поэтому он накапливается на уровне пола. Масса 1 л С02 1,83 г. Пламя гаснет в воздухе, содержащем —12 % С02. Коэффициент растворения в воде 0,878 при 20°С,0,737 при 30 °С.

В воздух помещений С02 поступает от животных с выдыхаемым воздухом, в результате разложения навоза и подстилки, с загрязненным атмосферным воздухом. Основной источник С02 — выдыхаемый воздух, в котором концентрация этого газа в 100 раз выше, чем в атмосферном воздухе.

В животноводческих помещениях С02 никогда не скапливается в таких количествах, которые могли бы оказать острое токсическое действие. Однако содержание его в концентрации 0,5—1 % вызывает учащение дыхания, увеличение нагрузки на сердце. Длительное вдыхание воздуха, содержащего более 1 % С02, может вызвать хроническое отравление. Такое явление наблюдается при недостаточном воздухообмене, скученном содержании животных без моциона. В организме снижаются окислительные процессы, уменьшается концентрация в крови эритроцитов и гемоглобина, прогрессирует ацидоз, нарастает кислотность крови, нарушается минеральный обмен и усиливается деминерализация костной ткани. Под влиянием С02 снижаются тонус нервной системы, резистентность организма и продуктивность.

СО2 накапливается в воздухе помещений параллельно с загрязняющими его другими газообразными выделениями, пылью, микроорганизмами и пр. В животноводческих помещениях предельно допустимая концентрация С02, при которой в санитарном отношении воздух считается чистым, — не более 0.25 %. Уровень содержания этого газа рассматривается как критерий чистоты воздуха в помещении и интенсивности воздухообмена. Так, если в помещении концентрация С02 составляет 0,3 %, это значит, что состояние воздушной среды ухудшилось в 10 раз по сравнению с атмосферным возхухом (0,03 % СО2).

Оксид углерода (СО) — бесцветный газ со слабым запахом. Его плотность 0.967 кг/м3. масса 1 л СО 1,16 г.

Токсическое действие оксида углерода на организм животных сводится к тому, что он вступает в соединение с гемоглобином эритроцитов и вытесняет кислород. В результате образуется стойкое химическое соединение карбоксигемоглобин. Эритроциты утрачивают способность доставлять кислород к тканям и забирать С02. Возникает аноксемия: в организме снижаются окислительные процессы и накапливаются недоокисленные продукты обмена. При отравлении животных оксидом углерода учащается дыхание, появляются судороги и рвота, нарушается деятельность нервной системы. Увеличение концентрации оксида углерода во вдыхаемом воздухе до 400 мг/м3 приводит к гибели животного через 5—10 мин в результате паралича дыхательного центра.

Предельно допустимой концентрацией оксида углерода в воздухе животноводческих помещений считается 2 мг/м3.

Аммиак (NH3) — бесцветный газ с характерным резким запахом. Масса 1 л составляет 0,771 г, плотность его при температуре 0°С — 0,596 кг/м3. Аммиак легко растворяется воде, коэффициент растворения 762,5 при 20 °С. Водный раствор аммиака обладает резко щелочными свойствами вследствие образования гидроксида аммония (NH4OH). 1%-й раствор аммиака имеет рН 11,7. В воздухе аммиак легко соединяется с С02, образуя (NH4)C03.

Основной источник образования NH, — разложение азотсодержащих веществ, содержащихся в выделениях животных (навозе, моче, подстилке, остатках корма). Под влиянием аэробной микрофлоры интенсивность образования этот газа увеличивается по мере повышения температуры. Несмотря на то что NHj легче воздуха, максимальную его концентрацию регистрируют в зоне образования — навозные каналы, глубокая подстилка.

Аммиак — резко токсичный газ, оказывает стрессовое воздействие, в результате чего в значительной степени снижаются резистентность организма, продуктивность животных и возникают массовые респираторные болезни.

Аммиак оказывает местное и общее резорбтивное действие. Местное действие проявляется воспалением слизистых оболочек от конъюнктивы глаз до верхних и нижних дыхательных путей. Это снижает барьерную функцию слизистых оболочек и открывает ворота инфекции. Этот газ нарушает функциональную активность реснитчатого эпителия, что приводит к угнетению мукоциллпарного (слизереснитчатого) аппарата. Из мелких бронхов не удаляется слизь с содержащимися з ней пылью и микроорганизмами, вследствие чего развивается бронхопневмония, особенно у молодняка.

Респираторные болезни, обусловленные высокими концентрациями NH3, осложняются инфекционными, в том числе такой опасной, как туберкулез.

При аммиачных интоксикациях у животных повышается содержание этого газа в крови, а также в нервной ткани (мозг).

Нарушение обмена аммиака в организме является общим неспецифическим биохимическим процессом, играющим очень важную роль в развитии многих патологий в организме.

Аммиак, содержащийся в воздухе закрытых помещений, снижает резистентность организма, ухудшает морфологический и биохимический состав крови животных, снижает усвояемость протеина, жиров и клетчатки. У коров молочных пород резко снижаются удои, падают приросты живой массы у молодняка (на 25— 28 %). Содержание аммиака в воздухе животноводческих помещений допустимо лишь в пределах не более 20 мг/м3.

Увеличение сверх принятых нормативов концентрации аммиака на 1 мг/м3 в воздухе коровников и на 2 % влаги в них сопровождается снижением молочной продуктивности на 1,7 % и увеличением затрат корма на 2,7 %.

Резорбтивное действие аммиака заключается в том, что, всасываясь в кровь, он соединяется с гемоглобином, превращая последний в щелочной гематин (соединение, не способное к связыванию кислорода). При этом дыхательная функция крови может снизиться на 30 %.

NH3 не только провоцирует ряд заболеваний, но и затрудняет их диагностику. В случае подозрений на такие заболевания у птицы, как анемия, А-авитаминоз, респираторный микоплазмоз и инфекционный бронхит, необходима дифференциальная диагностика для исключения аммиачной интоксикации.

При повышенной концентрации NH3 содержание микрофлоры в воздухе помещений увеличивается на 30—60 %. Комбинированное действие NH3 в 3 раза повышает чувствительность птицы к аэрозольному заражению вирусами.

Сероводород (H2S) — бесцветный газ с запахом тухлых яиц, имеет плотность при температуре 0 °С 1,5392 кг/м3. Масса 1 л сероводорода 1,4 г. Коэффициент растворения в воде при 20 °С равен 2,86.

Сероводород образуется непрерывно и поступает в воздух помещений в результате разложения серосодержащих белков, находящихся в навозе, помете, подстилке и остатках корма, а также с кишечными газами. Проникает в организм человека и животных через кожу, слизистую оболочку дыхательных путей.

Он обладает наибольшей токсичностью по сравнению с другими газами. В больших концентрациях он действует наподобие синильной кислоты и приводит к гибели в результате нарушения процесса дыхания.

Токсичность сероводорода усиливается в присутствии других вредных газов, а также при высокой влажности воздуха, поскольку влага способствует фиксации его на слизистых оболочках глаз и дыхательных путей. В результате соединения сероводорода с тканевыми щелочами образуется сульфид натрия или калия, который вызывает воспаление слизистых оболочек. При попадании в кровь сульфидные соединения гидролизуются, освобождая сероводород, который отрицательно действует на нервную систему и вызывает общее отравление организма. В крови сероводород связывает железо гемоглобина, в результате чего образуется сернистое железо. Гемоглобин теряет способность поглощать кислород из воздуха, что приводит к кислородному голоданию и снижению окислительных процессов в организме животного.

После 4-часового вдыхания 6 мг/м3 сероводорода появляется головная боль, слезотечение, светобоязнь, насморк с обильным слизистым секретом.

При вдыхании воздуха, содержащего сероводород в концентрациях свыше 15 мг/м3, возникает опасность для здоровья животных. Это сопровождается развитием конъюнктивитов, гастроэнтеритов, воспалением верхних дыхательных путей, нарушением сердечной деятельности, падением продуктивности. При содержании сероводорода в количестве 20—30 мг/м3 наступает общее отравление, выражающееся в потере 15—20 % живой массы, аритмии, ослаблении тонов сердца, сужении зрачков. Дальнейшее увеличение концентрации этого газа во вдыхаемом воздухе ведет к воспалению и отеку легких. Если содержание сероводорода достигает 1000 мг/м3 и более, то животные мгновенно погибают от паралича дыхательного и сосудодвигательных центров. Однако в современных зданиях для содержания животных высокая концентрация сероводорода может встречаться в отдельных случаях при полном выходе из строя систем канализации и вентиляции, особенно в закрытых (безоконных) помещениях. Наличие сероводорода в воздухе помещений даже в небольших количествах является показателем неправильной эксплуатации зданий и оборудования. Содержание сероводорода в воздухе более 10 мг/м3 недопустимо.

Метан (СН4) — удушающий газ, плотность при температуре 0 °С — 0,5539 кг/м3, масса 1 л — 0,66 г. Метан горит едва заметным пламенем; в смеси с воздухом воспламеняется со взрывом и может вызывать остановку дыхания из-за прекращения доступа кислорода. Особенно много метана накапливается в смотровых колодцах.

Диметиловый эфир (СН3-0-СН3) — бесцветный газ. Имеет удушливый запах и характеризуется наркотическим и раздражающим действием. Плотность 1,617 кг/м3, масса 1л 1,91 г.

Диэтиловый эфир [(С2Н5)02] — очень летучая жидкость. Для него характерно наркотическое и слабораздражающее действие.

Этилмеркаптан(C2H2SH) — зловонное вещество. В больших концентрациях действует на ЦНС, вызывая сначала раздражение, а затем паралич дыхательного центра.

В воздухе помещений могут быть и оксиды серы: чаще S02 (сернистый газ) и S03 (серный ангидрид), которые при взаимодействии с Н20 образуют H2S03 или H2S04. Эти соединения вызывают раздражение верхних дыхательных путей, воспаление и отек легких.

Д. Шум и шумоизоляция

Шум— беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.

Первоначально слово шум относилось исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было распространено и на другие виды колебаний (радио-, электричество).

Шум звукового диапазона приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении различных видов работ. Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни. При воздействии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при ещё более высоких (более 160 дБ) и смерть.

Для определения допустимого уровня шума на рабочих местах, в жилых помещениях, общественных зданиях и территории жилой застройки используется ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Нормирование шума звукового диапазона осуществляется двумя методами: по предельному спектру уровня шума и по дБА. Первый метод устанавливает предельно допустимые уровни (ПДУ) в девяти октавных полосах со среднегеометрическими значениями частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ГЦ. Второй метод применяется для нормирования непостоянных шумов и в тех случаях, когда не известен спектр реального шума. Нормируемым показателем в этом случае является эквивалентный уровень звука широкополосного постоянного шума, оказывающий на человека такое же влияние, как и реальный непостоянный шум, измеряемый по шкале Ашумомера.

Е.Подвижность и охлаждающая способность воздуха.

В животноводческих постройках воздух находится в непрерывном и неравномерном движении, которое оказывает на животных как прямое, так и косвенное действие. Движение воздушного потока в плоскости, параллельной поверхности Земли, называют ветром, его скорость измеряют в метрах в секунду мс. Более легкий нагретый воздух поднимается вверх, уступая место более холодному — это явление называется конвекция. Перенос теплоты наблюдается и при адвекции, т. е. горизонтальном перемещении воздушных масс. Движение, температура и влажность воздуха существенно влияют на теплообмен организма. При высоких температурах ветер предохраняет животных от перегревания, а при низких — способствует переохлаждению. Холодные и сырые ветры также вызывают сильное переохлаждение. Скорость движения воздуха в помещениях, для крупного рогатого скота составляет 0,2-0,3 мс, летом до 1 мс, для молодняка 0,05-0,15 мс.

Движение внешних масс воздуха также характеризуют направлением. Направление и силу ветра следует учитывать при планировке и строительстве животноводческих объектов и отдельных помещений, поскольку направление ветра часто меняется, изучают господствующие в данной местности ветры, строят графическое изображение частоты их повторяемости и изучаемой местности — розу ветров. При планировке животноводческих объектов их следует размещать на местности таким образом, чтобы выбросы производственных помещений были направлены в сторону от населенного пункта. Отдельные помещения для животных располагаю так, чтобы господствующие ветры попадали на торцевую стену или угол здания. Умеренные ветры в летний период благоприятно влияют на организм животных.

Для более полной характеристики микроклимата используют такой показатель, как охлаждающая сила воздуха — катаиндекс, измеряемый с помощью кататермометра. Этот показатель зависит от температуры воздуха, его подвижности и влажности. Норма охлаждающей способности воздуха в помещениях для крупного рогатого скота составляет — 7,2-9,5 мкалсм2с.

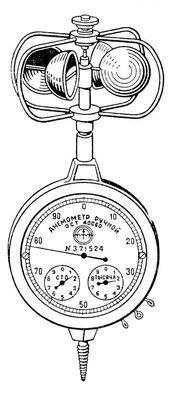

Приборы

для определения подвижности и охлаждающей

способности воздуха.

В животноводческих помещениях для

определения скорости воздуха используют

анемометры.

Анемометр ручной крыльчатый АСО-3 предназначен для измерения скорости воздушного потока в животноводческих помещениях в пределах 0,3-5 мс.

Анемометр чашечный МС-13 предназначен для измерения скорости движения воздуха в пределах 1-20 мс. Отличается от крыльчатого только ветроприемником, где вместо крыльчатки предусмотрена крестовина с четырьмя полыми полушариями.

Анемометр цифровой переносной АП-1 предназначен для измерения скорости воздушного потока в животноводческих помещениях в диапазонах 0,3-5 и 1-20 мс. Кататермометры используют для определения малых скоростей движения воздуха и его охлаждающей способности. Кататермометр — особое устройство спиртового термометра с градуировкой 35-38°С цилиндрический или 33-40°С шаровой.

Ж.Аэронизация.

Ионизация воздуха— процесс образования электрически заряженных аэроионов. Основными отрицательными аэроионами служат ионы кислорода, такие мономолекулярные ионы недолговечны. К ним присоединяются 10-15 молекул газа, и таким образом создаются более стойкие компоненты, несущие тот же заряд. Их называют мелкими и быстрыми ионами, они передвигаются в электрическом поле. Сталкиваясь в воздухе с взвешенными частицами пыли, капельками воды, легкие ионы отдают им свой заряд, образуя средние и тяжелые ионы. В результате воссоединения разноименных ионов и сорбции их с пылью, водяными парами параллельно с образованием ионов идет их уничтожение. Отрицательные аэроионы влияют на ферменты окисления — цитохромоксидазу, которая превращает молекулярный кислород в отрицательно заряженный, обеспечивающий окисление водорода субстратов с освобождением энергии. Этим объясняется повышенная усвояемость питательных веществ корма при полноценном кормлении и искусственнойаэронизации. Под влиянием отрицательных ионов изменяются морфология и культуральные свойства многих микробов. Интенсивность их роста снижается на 47-70%.

В телятниках ионизацию проводят в течении 15-20 дней по 5-8 часов в сутки. Концентрация ионов должна быть в пределах 200-250 тысяч ионовсм3. Эта дозировка аэронизации направлена на повышение общей устойчивости животных к заболеваниям и на увеличение их продуктивности.

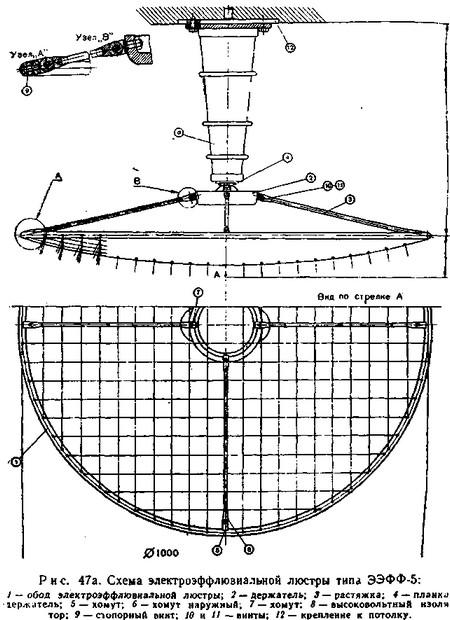

Применяют

искусственные ионизаторы, основанные

на использовании тихого коронного

разряда. Эффект аэроионизацни. как и

многих других биологических влияний

на организм, зависит от целого ряда

факторов: возраста животного, состояния

здоровья, уровня кормления, сезона года,

условий содержания и т. П. Сеансы

начинаются с постепенного увеличения

концентрации ионов и длительности

процедур. Подготовительный период

длится 3-5 дней. После проведения курса

ионизации делают примерно такой же

длительности перерыв. Затем с учетом

состояния животных курс ионизации

повторяют. С лечебной целью аэроионы

применяют в больших концентрациях. При

плохом кормлении и гнойных формах

пневмонии отрицательная аэроионизация

противопоказана.