- •Фоновое природопользование. Примеры фонового природопользования.

- •Крупноочаговое транспортное природопользование: примеры (показать на карте).

- •Крупноочаговое энергетическое природопользование: примеры (показать на карте).

- •Крупнейшие центры аэротехногенного загрязнения («Норникель», «Печенганикель» и «Североникель»), масштабы воздействия на окружающую среду.

- •Особенности очагового природопользования.

- •Примеры систем природопользования урбанизированных территорий. Москва и Московская область.

- •Петербургская агломерация, проблемы ее функционирования.

- •Ростовская агломерация. Самаро-Тольяттинская и Нижегородская агломерация.

- •Экологические проблемы «химической столицы» России – города Дзержинска.

- •Биоклиматическое районирование России (показать на карте).

- •Агроклиматическое районирование России (критерии определения агроклиматического потенциала) (показать на карте).

- •Приуроченность возделываемых культур к агроклиматическим поясам.

- •Географическое распространение, состояние и динамика пахотных почв в России (показать на карте).

- •Продуктивность почв и методы ее определения

- •Бонитировка почв, критерии определения общего состояния и плодородия почв.

- •Водообеспеченность различных районов рф (показать на карте).

- •Проблема использования водных ресурсов реки Иртыш (Западная Сибирь).

- •Проблема использования водных ресурсов реки Аргунь (Дальний Восток).

- •Факторы трансформации природных систем Черного моря.

- •Проблема истощения биологических ресурсов Баренцева моря.

- •Фз «Об охране озера Байкал», режим охраны уникального озера. Деятельность Байкальского цбк: необходимость сохранения экосистемы озера и судьба г. Байкальска.

- •Распределение преобладающих пород по территории России. Лесистость территории рф (показать на карте).

- •Тенденции изменения основных характеристик лесных ресурсов (запаса древесины на га, среднего возраста древостоя) за последние годы.

- •Виды рубок: рубки главного пользования, рубки ухода, санитарные рубки.

- •Значение лесов России для нормализации углеродного баланса.

- •Запасы и прогнозные ресурсы железных руд в России (показать на карте).

- •Геоэкологические проблемы территории кма.

- •Состояние и перспективы железорудной промышленности Урала.

- •Запасы и ресурсы меди в России, пространственное распределение ресурсов меди (показать на карте).

- •Месторождения меди в Челябинской области и Башкирии: воздействие на окружающую среду.

- •Запасы и ресурсный потенциал никеля в России (показать на карте).

- •Новохоперское месторождение никеля: экономическая оценка эффективности добычи и экологические последствия.

- •Запасы жидких углеводородов в России и пространственное распространение прогнозных ресурсов нефти (показать на карте).

- •Экологические последствия добычи нефти в Западной Сибири.

- •Запасы и прогнозные ресурсы углей в рф (показать на карте).

- •Воздействие угольной промышленности на природную среду.

- •Запасы и ресурсы урана в России (показать на карте). Использование высокообогащенного урана в качестве топлива для аэс.

- •Факторы, влияющие на освоение урановых рудников Восточной Сибири. Последствия подземного выщелачивания урановых руд.

- •Структура традиционного природопользования п-ва Таймыр. Основные тенденции в традиционном природопользовании Таймыра.

- •Проблема сохранения традиционного природопользования Туруханского таежного севера.

- •Региональная модель устойчивого развития народов Крайнего Севера.

- •Критика аксиомы «хрупкости» и «ранимости» северной природы. Антропогенное воздействие как фактор повышения продуктивности ландшафтов Севера.

- •Демографическая ситуация в Дальневосточном регионе. Контрастность землепользования на территории китайского, монгольского и российского Дальнего Востока.

- •Факторы угрозы экологическому состоянию Дальнего Востока.

- •Условия сохранения популяций редких и исчезающих видов (амурского тигра, дальневосточного леопарда и пр).

-

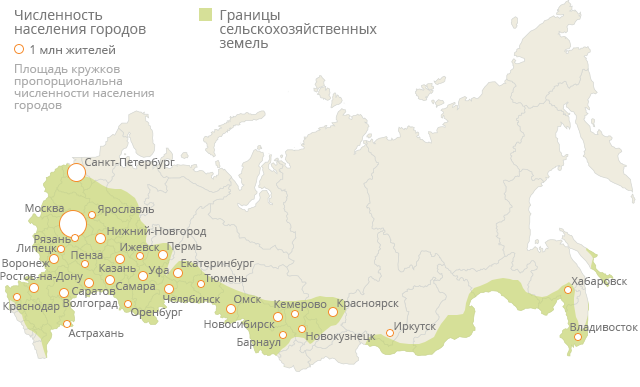

Географическое распространение, состояние и динамика пахотных почв в России (показать на карте).

Посевная площадь России на 2014 г. составляет 78 млн. га. Массив черноземных почв достигает 1,53 млн. км2, что составляет 48% от мировой площади черноземных почв.

Посевные площади в России резко увеличились после распашки целинных и залежных земель. Их площадь за 1954 — 1960 годы составила 19,7 млн. га, что позволило к 1966 г. увеличить площади пахотных земель до 122,6 млн. га. В 1913 г. посевные площади составляли 69,8 млн. га. В засушливых районах Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа, Нижнего Дона и Западной Сибири проведены значительные работы по развитию орошаемого земледелия. В результате площадь орошаемых земель достигла в 1976 г. 1,6 млн. га, что позволило решить проблемы выращивания риса, зерновых, технических, а также овощных культур. Широко проводились и осушительные мелиоративные мероприятия. Площади осушенных земель достигают более 3 млн.га.

-

Продуктивность почв и методы ее определения

Продуктивность почв определяется как средневзвешенный выход биомассы и продукции с единицы площади с учетом биомассы и продукции всех культур, входящих в структуру посевных площадей. Под продукцией имеется в виду урожай основной (например, зерно) и побочной продукции. В биомассу кроме них включаются все растительные остатки (опад), например, стерня и корни. Рациональная технология должна предусматривать их утилизацию, чтобы образовывалось больше гумуса и улучшалась структура. В количественной оценке общая продуктивность естественных экосистем, измеряемая количеством фиксированной в фитомассе солнечной энергии, всегда выше, чем в агроценозах, даже самых форсированных (интенсивных). В агроценозах выше используемая (утилизируемая) часть общей фитопродукции (крахмал, белок, сахар, масло и т.д.). Практическая оценка степени использования потенциальной продуктивности зональных почв может производиться, например, через сравнение с урожайностью на сортоиспытательных участках, сеть которых охватывает все основные природные зоны каждой области. Такие данные, а также урожаи в хозяйствах научно-исследовательских учреждений показывают реализуемую часть потенциальной продуктивности зональных почв. В большинстве областей России урожаи в производственных хозяйствах составляют лишь 30-40% от урожаев на сортоиспытательных участках. Это отставание определяется нарушениями технологической дисциплины в производственных предприятиях. В Пермской области средний урожай зерновых по всем сортоиспытательным участкам за последние десять лет составляет 40 ц/га. Среднеобластные же производственные урожаи были: в неблагоприятном по погодным условиям 1989 году - 5,9 ц/га; а в исключительно благоприятных 1990 и 1997 годах - 12,2 и 13,0 ц/га соответственно.

-

Бонитировка почв, критерии определения общего состояния и плодородия почв.

Бонитировка почв — это специализированная классификация почв по их продуктивности, построенная на объективных признаках (свойствах) самих почв, наиболее важных для роста с.-х. культур и коррелирующих со средней многолетней урожайностью (акад. С. С.Соболев)

Критериями определения общего уровня и плодородия почв ступают, как правило, свойства почв, которые тесно коррелируют с урожайностью с.-х. культур, несмотря на действие других факторов (погоды, уровня обеспеченности ресурсами, культуры земледелия и т. п.). Таким образом, задача состоит в нахождении эталонной почвы высокой урожайностью и оптимальной характеристикой свойств его максимальным потенциальным и эффективным плодородием сравнивается плодородие всех других почв. Данные о свойствах почв собираются отдельно по видам угодий, по природно-сельскохозяйственным зонам, в разрезе природно-сельскохозяйственных группировок, по агропроизводственным группам почв. Обработка этих данных проводится по таким диагностическим признакам почв:

1) %-ное содержание гумуса, мощность гумусного горизонта, содержание физической глины;

2) индекс физического состояния;

3) степень засоления, скелетности, кислотность (рН солевой вытяжки);

4) оглеенность (глубина и степень);

5) смытость (степень);

6) содержание подвижных питательных веществ (фосфора и калия).