- •Фоновое природопользование. Примеры фонового природопользования.

- •Крупноочаговое транспортное природопользование: примеры (показать на карте).

- •Крупноочаговое энергетическое природопользование: примеры (показать на карте).

- •Крупнейшие центры аэротехногенного загрязнения («Норникель», «Печенганикель» и «Североникель»), масштабы воздействия на окружающую среду.

- •Особенности очагового природопользования.

- •Примеры систем природопользования урбанизированных территорий. Москва и Московская область.

- •Петербургская агломерация, проблемы ее функционирования.

- •Ростовская агломерация. Самаро-Тольяттинская и Нижегородская агломерация.

- •Экологические проблемы «химической столицы» России – города Дзержинска.

- •Биоклиматическое районирование России (показать на карте).

- •Агроклиматическое районирование России (критерии определения агроклиматического потенциала) (показать на карте).

- •Приуроченность возделываемых культур к агроклиматическим поясам.

- •Географическое распространение, состояние и динамика пахотных почв в России (показать на карте).

- •Продуктивность почв и методы ее определения

- •Бонитировка почв, критерии определения общего состояния и плодородия почв.

- •Водообеспеченность различных районов рф (показать на карте).

- •Проблема использования водных ресурсов реки Иртыш (Западная Сибирь).

- •Проблема использования водных ресурсов реки Аргунь (Дальний Восток).

- •Факторы трансформации природных систем Черного моря.

- •Проблема истощения биологических ресурсов Баренцева моря.

- •Фз «Об охране озера Байкал», режим охраны уникального озера. Деятельность Байкальского цбк: необходимость сохранения экосистемы озера и судьба г. Байкальска.

- •Распределение преобладающих пород по территории России. Лесистость территории рф (показать на карте).

- •Тенденции изменения основных характеристик лесных ресурсов (запаса древесины на га, среднего возраста древостоя) за последние годы.

- •Виды рубок: рубки главного пользования, рубки ухода, санитарные рубки.

- •Значение лесов России для нормализации углеродного баланса.

- •Запасы и прогнозные ресурсы железных руд в России (показать на карте).

- •Геоэкологические проблемы территории кма.

- •Состояние и перспективы железорудной промышленности Урала.

- •Запасы и ресурсы меди в России, пространственное распределение ресурсов меди (показать на карте).

- •Месторождения меди в Челябинской области и Башкирии: воздействие на окружающую среду.

- •Запасы и ресурсный потенциал никеля в России (показать на карте).

- •Новохоперское месторождение никеля: экономическая оценка эффективности добычи и экологические последствия.

- •Запасы жидких углеводородов в России и пространственное распространение прогнозных ресурсов нефти (показать на карте).

- •Экологические последствия добычи нефти в Западной Сибири.

- •Запасы и прогнозные ресурсы углей в рф (показать на карте).

- •Воздействие угольной промышленности на природную среду.

- •Запасы и ресурсы урана в России (показать на карте). Использование высокообогащенного урана в качестве топлива для аэс.

- •Факторы, влияющие на освоение урановых рудников Восточной Сибири. Последствия подземного выщелачивания урановых руд.

- •Структура традиционного природопользования п-ва Таймыр. Основные тенденции в традиционном природопользовании Таймыра.

- •Проблема сохранения традиционного природопользования Туруханского таежного севера.

- •Региональная модель устойчивого развития народов Крайнего Севера.

- •Критика аксиомы «хрупкости» и «ранимости» северной природы. Антропогенное воздействие как фактор повышения продуктивности ландшафтов Севера.

- •Демографическая ситуация в Дальневосточном регионе. Контрастность землепользования на территории китайского, монгольского и российского Дальнего Востока.

- •Факторы угрозы экологическому состоянию Дальнего Востока.

- •Условия сохранения популяций редких и исчезающих видов (амурского тигра, дальневосточного леопарда и пр).

-

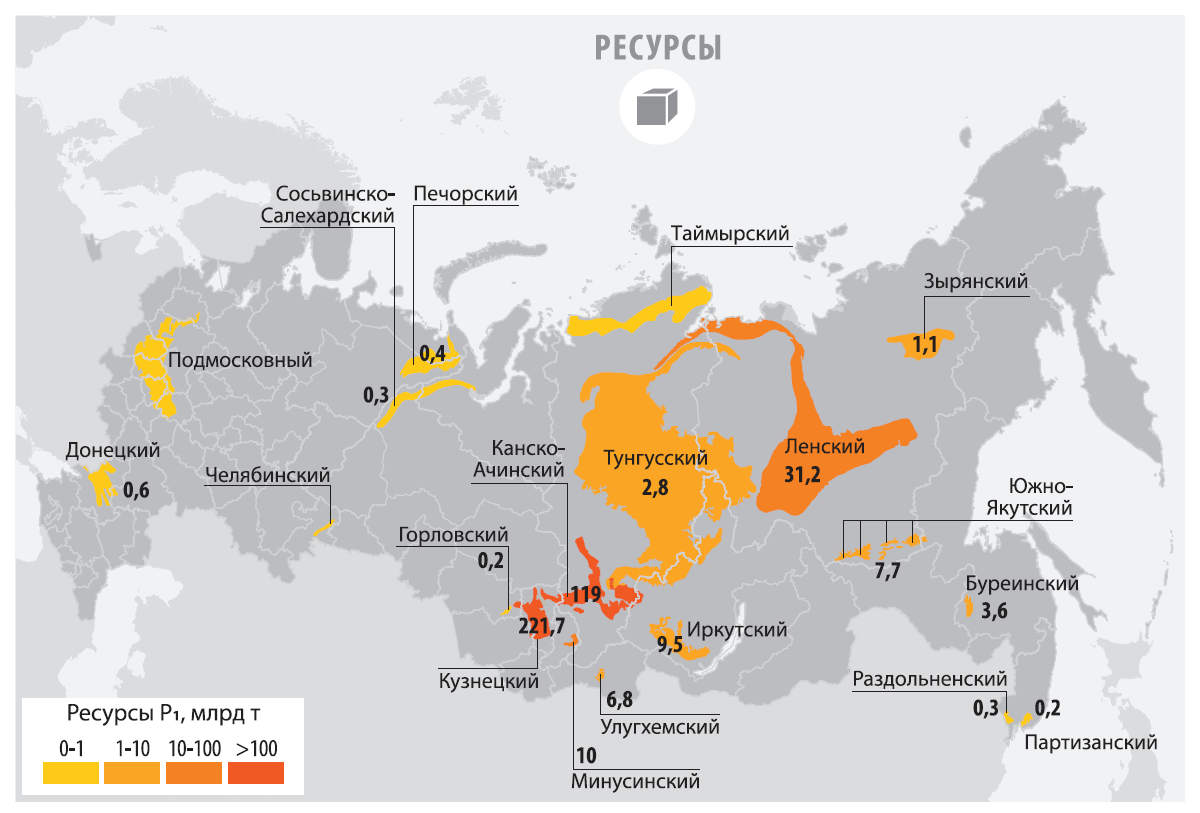

Запасы и прогнозные ресурсы углей в рф (показать на карте).

Россия обладает мощной сырьевой базой углей, занимая по количеству запасов (274 млрд. т) второе место в мире после США. Ресурсный потенциал страны также значителен –прогнозные ресурсы угля только наиболее достоверной категории Р1 оцениваются в 462,7 млрд т.Особенностью российской минерально-сырьевой базы угольной промышленности является концентрация основной части запасов в восточных регионах, главным образом, в Кузнецком и Канско-Ачинском угольных бассейнах. На европейскую часть страны, где находятся основные потребители угольной продукции, приходится всего 8% запасов углей России; они сосредоточены в основно м в Печорском и Донецком бассейнах. Кузнецкий бассейн в Кемеровской области заключает около четверти российских запасов углей (68,2 млрд т); около половины из них (33 млрд т) – это коксующиеся угли. Второй по значимости угледобывающий регион России – Канско-Ачинский буроугольный бассейн (Красноярский край и Кемеровская область);его запасы углей превышают 118 млрд т. Пласты бурого угля залегают на небольшой глубине и имеют значительную мощность (на некоторых месторождениях – до 70 м), что в мировой практике является уникальным сочетанием. Угли отличаются хорошим качеством: среднее содержание серы составляет 0,3-1%, зольность – 6-15%; характерна высокая для бурых углей теплотворная способность: низшая теплота сгорания – 15,5 МДж/кг.

Прогнозные ресурсы углей категории Р1 в РФ, млрд.т.:

-

Воздействие угольной промышленности на природную среду.

Угольные шахты и разрезы Кузбасса добывают более 40 % угля в России, из которых 60 % приходится на долю коксующихся марок. Снижение угледобычи в Кузбассе со 159 млн. тонн (1988 г.) до 102,7 млн. тонн (2000 г.) не решает экологических проблем угольной промышленности, они стали более актуальными в связи с ликвидацией убыточных и нерентабельных шахт, разрезов и обогатительных фабрик. При ведении горных работ разрушается гидрогеологическая среда, а выдача на поверхность огромной массы горных пород (по Кузбассу более 8 млрд. м3) приводит к оседанию земной поверхности, образованию депрессионных воронок и разрушению сложившихся биоценозов Общая площадь депрессионных воронок в регионе достигает 2 тыс. км2, ежегодно под угольные разработки отторгается около 1,5 тыс. га, площадь нарушенных земель увеличивается на 65,5 тыс. га. Угледобывающий комплекс оказывает большое воздействие на гидросферу, что проявляется в изменении водного режима территории (подтопление или чаще всего иссушение), загрязнении грунтовых и сточных вод. Под промышленными отвалами, золошламонакопителями, шламохранилищами, хвостохранилищами и свалками бытовых отходов занято в области 40 тыс. га. Площадь земель по ликвидируемым шахтам составляет 11066,9 га, в том числе застроенная - 1385,9 га, нарушенная - 4971 га. Площадь, подлежащая рекультивации - 4938,5 га, рекультивировано после реструктуризации угольной промышленности Кузбасса 157,4 га. В атмосферу угольными шахтами и разрезами выбрасываются от 1,5 до 2 млрд. м3 метана, сбрасывается во внешние водоемы 34,4 % всех взвешенных веществ и 10 % нефтепродуктов, содержание которых достигает 40 мг/л, в том числе нитритов - до 0,6 мг/л, нитратов - до 4 мг/л (Сенкус В.В., Майер В.Ф. Экологические проблемы горнодобывающих предприятий в Кузбассе)