География 9 класс pdf

.pdfК существенным признакам суверенного государства относятся следующие атрибуты: конституция, флаг, герб, гимн, собственные деньги, наличие общенациональных праздников, в том числе Дня независимости.

На политической карте мира существует более 30 зависимых (например, Новая Каледония и Восточное Самоа в Океании) и спорных территорий (например, Фолклендские острова, за которые ведут спор Великобритания и Аргентина), более 40 самопровозглашенных

государств.

В течение XX в. количество зависимых территорий постоянно сокращалось. На колониальные и зависимые страны в 1901 г. приходилось 55% площади и 35% населения мира. Эти территории были в подчинении 11 метрополий (табл. 1).

К началу XXI в. количество зависимых территорий существенно сократилось.Доляихвплощадисуши(безГренландиииАнтарктиды) составляет всего 0,11%, а в численности населения мира – 0,15%. При этом увеличивалось число суверенных государств (табл. 2).

|

Страны-метрополии в начале XX в. |

Таблица 1 |

|||

|

|

||||

|

|

Доля |

|

|

Доля |

|

Доля |

владений |

|

Доля |

владений |

|

владений |

в общей |

|

владений |

в общей |

Метро- |

в общей |

числен- |

Метро- |

в общей |

числен- |

полия |

площади |

ности |

полия |

площади |

ности |

|

колоний |

населения |

|

колоний |

населения |

|

мира, % |

колоний |

|

мира, % |

колоний |

|

|

мира, % |

|

|

мира, % |

Великобритания |

61,4 |

75,2 |

Италия |

0,9 |

0,1 |

Франция |

20,7 |

10,3 |

Испания |

0,4 |

0,1 |

Германия |

4,9 |

2,5 |

Дания |

0,4 |

0,02 |

Португалия |

3,9 |

1,6 |

Япония |

0,08 |

0,6 |

Нидерланды |

3,8 |

7,8 |

Россия |

0,006 |

0,06 |

США |

3,6 |

1,8 |

Всего |

100 |

100 |

В качестве примеров самопровозглашенных государств можно привести Нагорный Карабах (в Азербайджане), Турецкую Республику Северного Кипра (на Кипре), Курдистан (на территории Турции, Ирана, Ирака), Тибетскую республику и Тайвань (в Китае).

Не имеет окончательного международного политико-правового статуса и Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), провозглашенная 2 сентября 1990 г. Она обладает всеми признаками государственности: Конституцией, всенародно избранным Президентом, высшим законодательным органом власти (Верховным Советом), вы-

21

сшим исполнительным органом власти – Правительством, высшими судебными органами власти (Конституционным, Верховным и Арбитражным судами), флагом, гербом, гимном, собственными Вооруженными Силами и силами правопорядка, собственной денежной единицей.

Вся суша, за исключением Антарктиды, разделена политическими (государственными) границами. Государственные границы – это линии, отделяющие территории государств друг от друга. Они устанавливаются на основе договоров путем делимитации (определения направления границы и нанесения ее на карту, прилагаемую к договору) и демаркации (обозначения границы на местности с помощью специальных пограничных знаков).

В состав территории государства входят суша с ее недрами, внутренние воды и воздушное пространство над ними. Территория госу- дарства–этоместопроживаниянаселенияиосуществлениягосударст- венной власти. Для приморских стран к государственной территории относяти территориальные воды –полосуприбрежныхморскихвод шириной от 3 до 12 морских миль (морская миля – 1852 м). В их пределах государство полностью распоряжается природными морскими ресурсами и контролирует свою границу.

Границы и размеры государств изменяются исторически в результате их распада или объединения, войн и завоеваний, мирных договоренностей, увеличения площади суши за счет моря, сокращения площади суши в результате затопления прибрежных территорий, включения в свой состав новых территорий в результате колонизации. Для изображения границ на картах используется метод линейных знаков. Этот способ также применяется для отражения автодорог, железных дорог, трубопроводов.

Этапы формирования политической карты мира

На политической карте постоянно происходят разнообразные политические и историко-географические события: образование новых независимых (суверенных) государств, слияние одних государств с другими и образование единых государств или политических союзов, распад государств (дезинтеграция), обусловленный денонсацией ранее подписанных договоров (например, о создании СССР), изменение границ и площади отдельных стран, в том числе вследствие аннексии, замена столиц, изменение названий государств и их столиц. Перечисленные изменения являются результатом войн, революций, территориальных захватов, международных переговоров и соглашений.

Изменения на политической карте мира могут носить индивидуальный (единичный) или комплексный (системный) характер. К индивидуальным изменениям можно отнести, например, получение

22

независимости Восточным Тимором (19 мая 2002 г.). Комплексные изменения обусловлены крупными военно-политическими событиями (например, мировыми войнами, крушением империй) и приводят к кардинальным преобразованиям политической карты. В качестве комплексного (системного) изменения можно рассмотреть распад СССР

8 декабря 1991 г., в результате чего образовалось 12 суверенных государств.

Процесс формирования современной политической карты мира насчитывает несколько тысячелетий и включает следующие периоды:

древний, средневековый, новый и новейший.

Древний период охватывает эпоху рабовладения (до V в. н. э.). Он характеризуется образованием, развитием и крушением первых государств: Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. Территориальные изменения происходили преимущественно в результате военных действий.

Средневековый период (V–XV вв.) связан с развитием феодализма и началом Великих географических открытий. В результате централизации власти формируются такие государства, как Англия, Испания, Португалия, Киевская Русь, Византия, Священная Римская империя. Для этого периода характерно стремление государств к дальним территориальным захватам, к поиску новых (морских и сухопутных) путей в страны Востока, в частности, в Индию.

С рубежа XV–XVI вв. начался Новый период формирования политической карты, который продолжался вплоть до Первой мировой войны. Это был период зарождения, подъема и утверждения капиталистических отношений. Он характеризовался большими территориальными захватами и образованием колониальной системы,

включающей колониальные империи, состоящие из метрополий и колоний. Великие географические открытия положили начало европейской колониальной экспансии. В эпоху Великих географических открытий крупнейшими колониальными державами были Испания и Португалия. Развитие капитализма обусловило ведущую роль Нидерландов,Англии,Франции,ГерманиииСШАвколониальныхзахватах. На рубеже XIX–XX вв. практически был завершен раздел мира между крупнейшими колониальными державами. В 1900 г. в мире существовало 61 суверенное государство (табл. 2). Часть из них (Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Россия, США, Франция, Япония) обладали обширными колониями.

Начало новейшего периода в формировании современной политической карты мира связывается с Первой мировой войной (1914– 1918 гг.) и Октябрьской социалистической революцией в России (7 ноября 1917 г.). В рамках новейшего периода четко выделяются три этапа, рубежами которых служат две мировые войны (1914–1918 гг. и 1939–1945 гг.) и события конца 80-х – начала 90-х годов XX в.

23

На первом этапе новейшего периода (1919–1939 гг.) распалась на два самостоятельных государства Австро-Венгрия, образовались новые государства (Польша, Чехословакия, Финляндия, Албания, Югославия). Была разделена Османская империя, расширились колониальные владения Великобритании, Франции. Германия теряет свои колонии, которые были переданы в виде мандатных территорий странам-победителям в Первой мировой войне. На карте мира появилось первое социалистическое государство – Советская Россия (1917 г.), а позже (1922 г.) – СССР. К началу Второй мировой войны (1939 г.) в мире было 71 суверенное государство.

На втором этапе, охватывающем период после Второй мировой войны и до конца 80-х годов XX в., образовалась социалистическая система и произошел распад колониальной системы, в результа-

те которого появилось большое количество независимых государств в Азии, Африке, Океании, Латинской Америке. Только в 1960 г., который назван «годом Африки», получили независимость 17 колоний. Как следствие, количество суверенных государств увеличилось с 76 (в 1947 г.) до 171 (к началу 1990 г.).

Третийэтапновейшегопериодаотражаетизменениянакартемира

сконца 80-х годов XX в. по настоящее время. К ним относятся:

–провозглашение независимости Намибии (1990 г.);

–объединение Народно-Демократической Республики Йемен и Йеменской Арабской Республики (1990 г.) и образование Республики Йемен;

–объединение Федеративной Республики Германия, Германской Демократической Республики, Западного Берлина и образование единой Германии (1990 г.);

–выход из состава СССР Латвии, Литвы, Эстонии и приобретение ими независимости (1991);

–распад СССР и образование Содружества Независимых Государств (СНГ), включающего 12 стран (декабрь, 1991 г.);

–распад Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) и образование пяти независимых государств (Боснии и Герцеговины, Македонии, Словении, Хорватии, Союзной Республики Югославия в составе Сербии и Черногории). Союзная Республика Югославия 4 февраля 2003 г.была преобразована в конфедерацию –

СоюзСербиииЧерногории.21мая2006г.вЧерногориибылпроведен референдум по вопросу о независимости, на котором основная часть населения страны проголосовала за выход Черногории из состава Союза и за дальнейшее самостоятельное развитие;

–образование двух независимых государств – Чехии и Словакии –

врезультате распада Чешско-Словацкой федерации (1993 г.);

–провозглашение независимости Эритреи – провинции Эфиопии на берегу Красного моря (1993 г.);

24

– образование новых суверенных государств в Океании: Федеративные Штаты Микронезии, Республика Маршалловы острова, Содружество Марианских островов (1991 г.), Республика Палау (1994 г.).

В2002 г. была провозглашена независимость Восточного Тимора.

В2008 г. (17 февраля) объявил себя независимым государством край Косово, входивший в состав Сербии. К 2011 г. его признали около 50 стран. В 2008 г. (26 августа) Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Вянваре 2011 г. в Судане состоялся референдум, по результатам которого объявлено о создании 9 июля 2011 г. нового государства – Южный Судан (столица Джуба). Как следствие, с 9 июля 2011 г. вместо одного государства (Судан) на карте мира появились два государства – Северный Судан и Южный Судан.

Врезультате перечисленных событий количество суверенных государств в XX – начале XXI вв. существенно увеличилось (табл. 2).

Изменения политической карты мира в XX–XXI вв. |

Таблица 2 |

|||||

|

||||||

|

|

Число политических единиц |

||||

Часть света |

Независимые |

Зависимые |

||||

государства |

территории |

|||||

|

||||||

|

1900 г. |

2008 г. |

1900 г. |

|

2008 г. |

|

Европа |

24 |

44 |

5 |

|

1 |

|

Азия |

10 |

48* |

34 |

|

0 |

|

Африка |

7 |

53** |

51 |

|

4 |

|

Америка |

20 |

35 |

22 |

|

15 |

|

Австралия и Океания |

0 |

14 |

26 |

|

12 |

|

Мир в целом |

61 |

194 |

138 |

|

32 |

|

* Включая Палестину.

** Без Западной Сахары, статус которой подлежит урегулированию, согласно решениям ООН.

Примечание. С учетом Абхазии, Косово, Южной Осетии и Южного Судана общее количество суверенных государств к 2012 г. достигло 198.

Межгосударственные объединения

Длядостижениясовместныхцелей(политических,экономических, военных, культурных, спортивных) государства создают международные объединения. Одно и то же государство может входить в различные межгосударственные объединения.

Наиболее крупным межгосударственным объединением является

Организация Объединенных Наций (ООН). В качестве примера экономического международного объединения можно привести Евро-

пейский Союз (ЕС), военного – Организацию Североатлантичес-

кого Договора – НАТО.

25

В современном мире существует множество региональных межгосударственных организаций: Африканский Союз, Лига арабских государств (ЛАГ), Организация американских государств (ОАГ), Содружество Независимых Государств (СНГ).

Вопросы и задания по теме 1

1.Какие сведения можно получить, изучая политическую карту? Каково их практическое значение?

2.Какие события оказали наибольшее влияние на формирование политической карты мира в XX в.? К каким количественным и качественным изменениям они привели?

3.Используя политическую карту мира и текст учебника, найдите на карте государства, образовавшиеся с конца 80-х годов XX в. по настоящее время.

4.Чем отличаются понятия «суверенное государство» и «зависимая территория»?

5.Используя политическую карту мира, приведите примеры зависимых территорий. Каким странам они принадлежат?

6.Приведите примеры применения способа линейных знаков на полити-

ческой карте.

Тема 2. Государственный строй. Формы правления

Органы государственной власти и управления

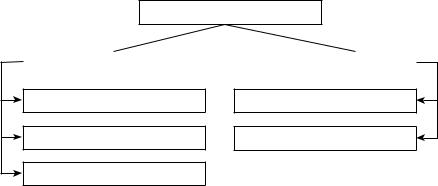

Общественная жизнь в любой стране должна быть определенным образом организована (упорядочена). Организацией политической, социальной, экономической, экологической и других видов деятельности в стране занимаются специальные органы государственной власти и управления. В странах современного мира выделяют органы законодательной, исполнительной и судебной власти (рис. 1).

Органы государственного управления

Законодательные |

Исполнительные |

Судебные |

Рис. 1. Структура органов государственного управления

Законодательные органы осуществляют разработку и принятие законов: Конституции, кодексов (земельного, таможенного, трудового, жилищного), частных законов (например, Закона о пенсионном обеспечении, Закона о бюджете). Принимаемые законы являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, организациями и гражданами страны.

26

Высшим законодательным органом страны является парламент, который состоит из депутатов. Он избирается совершеннолетними гражданами страны, обладающими избирательным правом – электоратом. В каждой стране парламент имеет свое особое название: в Израиле – Кнессет, в Приднестровье – Верховный Совет, в России – Федеральное Собрание, в США – Конгресс, на Украине – Верховная Рада, в Швеции – Риксдаг. Парламент может состоять из одной палаты (Израиль, Молдова, ПМР) или из двух палат. Федеральное Собрание России состоит из Государственной Думы (нижняя палата) и Со- ветаФедерации(верхняяпалата),КонгрессСША–изСената(верхняя палата) и палаты представителей (нижняя палата).

Исполнительные органы осуществляют непосредственное управление различными видами деятельности в государстве на основе собственных постановлений, а также указов и распоряжений президента, в соответствии с действующими в стране законами. Высшие исполнительные органы государства представлены правительством или кабинетом министров, состоящих из министров (например, министр экономики, министр промышленности, министр просвещения), руководителей разнообразных комитетов (департаментов), управлений и государственных служб (например, председатель Государственного таможенного комитета, председатель Государственного департамента по статистике, начальник Государственной службы занятости). Правительство возглавляет премьер-министр (например, в Молдове, России, Украине) или президент (например, в Бразилии, США), одновременно являющийся главой государства.

Судебные органы разрешают спорные вопросы из различных областей деятельности, принимают решения о соответствующих санкциях (штрафах, лишении свободы, запрете тех или иных видов деятельности). Высшими органами судебной власти являются Конституционный Суд (рассматривает вопросы соответствия принимаемых решенийдействующейКонституции),ВерховныйСуд(рассматривает уголовные дела, гражданские споры), Арбитражный Суд (рассматривает хозяйственные споры).

Подавляющее большинство стран современного мира осуществляет свою деятельность на основе Конституции – главного закона страны. Конституция – это система зафиксированных в специальном документе правил (норм, законов), которые определяют устройство государства, способы формирования законодательных, исполнительных и судебных органов власти, принципы организации политической и социально-экономической жизни, положение личности в государстве. В некоторых странах (например, в Великобритании, Новой Зеландии) Конституция отсутствует и общественная деятельность регулируется множеством законов.

27

Особенности форм правления в странах современного мира

Государственное устройство любой страны характеризуется прежде всего формой правления. Она отражает состав и взаимоподчинение органов управления государством, механизм передачи власти, принятия и исполнения решений. По форме правления государства делятся на республики и монархии (рис. 2).

Республиканская форма правления возникла в древности – Афинская демократическая республика, Спартанская аристократическая республика (V–IV вв. до н. э.), Римская аристократическая республика (V–II вв. до н. э.), города-республики – Флоренция, Венеция, Генуя – в Италии.

В республике источником власти выступает народное большинство. Республика (с лат. – общественное дело) – форма правления, при которой парламент и президент являются выборными и сменяемыми. Президент может избираться всем населением, имеющим право участвовать в выборах (ПМР), парламентом (Молдова), либо специ-

альной избирательной коллегией – коллегией выборщиков (США).

При республиканском строе законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная – правительству (кабинету министров).

Различают президентскую, парламентскую и полупрезидентскую

республики.

Формы правления

Республика |

|

Монархия |

|

|

|

президентская конституционная

парламентская абсолютная

полупрезидентская

Рис 2. Классификация стран по форме правления

В президентской республике президент одновременно является главой государства и главой исполнительной власти (кабинета министров). Он руководит внутренней и внешней политикой, является главнокомандующим Вооруженных Сил. Исполнительная власть в

президентской республике формируется без участия парламента.

28

Президент сам назначает членов кабинета министров, которые ответственны перед ним, а не перед парламентом. Кабинет министров является совещательным органом при президенте. Президент управляет различными сферами общественной жизни своими указами и распоряжениями, которые готовятся при участии членов кабинета министров. В президентских республиках имеется должность вице-пре-

зидента.

К государствам с президентской формой правления относятся Алжир, Аргентина, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Египет, Индонезия, Мексика, Перу, ПМР (2001–2011 гг.), Сирия, Судан, США, Тунис, Уругвай, Филиппины, Чили.

В парламентской республике, в отличие от президентской, пра-

вительство формируется при активном участии парламента и является ответственным перед ним. Обычно президент предлагает парламенту кандидатуру премьер-министра (лидера победившей на выборах политической партии) для утверждения. Парламент контролирует деятельность правительства, в особых случаях может выразить ему недоверие и отправить в отставку. Хотя руководитель правительства (премьер-министр) официально не является главой государства, реально он – первое лицо в структуре органов государственного управления. Правительству принадлежит вся исполнительная власть. Президенту в парламентской республике чаще всего отводятся представительские и церемониальные функции. Президент избирается парламентом (например, в Италии) или особой избирательной коллегией (ФРГ). Типичными парламентскими республиками являются Германия, Израиль, Индия, Италия.

Полупрезидентская республика сочетает сильную президент-

скую власть с контролем парламента за деятельностью правительства.

Ее главная отличительная черта – двойная ответственность правительства перед президентом и перед парламентом. Президент избирается населением в ходе прямых выборов. Он является главой государства и верховным главнокомандующим, представляет страну в международных отношениях, назначает главу правительства (пре- мьер-министра), вместе с которым формирует состав правительства. Несмотря на то, что по конституции, исполнительная власть принадлежит правительству, реально президент также располагает существенной исполнительной властью. Парламент может выразить недоверие как правительству, что может привести к его отставке, так и президенту. Президент, в свою очередь, может распустить парламент. К странам с полупрезидентской формой правления относятся Армения, Казахстан, Польша, Россия, Франция.

Республиканскую форму правления избрали для себя большинство суверенных государств современного мира (табл. 3).

29

|

Распределение государств |

|

Таблица 3 |

|||

|

|

|

||||

по форме правления и территориального устройства |

||||||

Часть света, |

Всего |

|

В том числе |

|

||

рес- |

|

|

|

феде- |

||

материк |

стран |

монархий |

|

унитарных |

||

|

|

публик |

|

|

|

ративных |

Европа |

44 |

32 |

12 |

|

38 |

6 |

Азия |

48* |

35* |

13 |

|

43* |

5 |

Африка |

53 |

50 |

3 |

|

50 |

3 |

Северная Америка |

23 |

23 |

– |

|

19 |

4 |

Южная Америка |

12 |

12 |

– |

|

9 |

3 |

Австралия и Океа- |

|

|

|

|

|

|

ния |

14 |

12 |

2 |

|

12 |

2 |

Всего |

194 |

164 |

30 |

|

171 |

23 |

* В том числе Палестинская автономия.

Примечание. Абхазия, Косово, Южная Осетия, Южный Судан по форме правления являются республиками.

Монархическая форма правления возникла в условиях рабовла-

дельческого общества и стала основной формой правления в средневековой Европе.

Монархия – это такая форма правления, при которой главой государства является монарх, именуемый в каждой стране по-разно- му – император (Япония), король (Испания), герцог (Люксембург), князь (Лихтенштейн), султан (Бруней), эмир (Объединенные Арабские Эмираты).

При монархической форме правления монарх обычно приобретает свой пост по наследству и занимает его пожизненно. В то же время в мире есть выборные монархии. Например, в Ватикане монарх (Папа Римский)избираетсяпожизненноКоллегиейкардиналов(Конклавом). Глава Федерации Малайзия избирается на свой пост Советом правителей, куда входят главы 13 монархов штатов, получающих власть по наследству. В состав Объединенных Арабских Эмиратов входят семь княжеств, главы которых (эмиры) получают власть по наследству. Главы эмиратов образуют Высший Совет, который избирает монарха сроком на 5 лет. В Лесото (Африка) король избирается общим собранием племенных вождей.

Внастоящее время в мире насчитывается 30 монархий (табл. 3). Среди монархий есть империя, королевства, княжества, герцогство, султанаты, эмираты и папское государство (табл. 4). Монархии под-

разделяют на конституционные (КМ) и абсолютные (АМ), среди которых выделяют и теократические (АТМ).

Вконституционных монархиях полномочия монарха ограниче-

ны конституцией. Монарх – символ государства и единства нации.

30