Лекция №13 Фоточувствительные приборы с зарядовой связью (фпзс)

ФПЗС представляет собой фоточувствительную МДП-микросхему с регулируемой системой электродов, расположенных на поверхности диэлектрика столь близко друг от друга, что существенным становится их взаимовлияние.

Электроды располагаются в виде линей (строки) или матрицы. Типичные размеры электрода: длина L = 5 мкм; ширина Z = 40 мкм; зазоры между ними lЗ < 1…2 мкм; число электродов обычно 5*102…2*103 в линейном и 104…106 в матричном ФПЗС. Строка от строки матричного ФПЗС отделяется узкими областями стоп-канальной диффузии.

Функционально ФПЗС – это прибор, воспринимающий изображение, осуществляющий его разложение на элементарные фрагменты, поэлементное е считывание (сканирование) и формирование на выходе видеосигнала, адекватного изображению.

Принцип

действия ФПЗС рассмотрим на примере

трёхтактной схемы управления, т.е.

состоящей из трёх электродов 1 – 3 одной

строки. В течение1-ой

фазы (рис.1)

к электроду 2 подаётся (+) напряжения

хранения. Дырки (осн. носители) оттесняются

вглубь п/проводника и у поверхности

образуется обеднённый слой (ОС) глубиной

0,5…2 мкм, представляющий собой на

энергетической диаграмме потенциальную

яму для е. Внешнее освещение ФПЗС

порождает в объёме п/проводника е –

дыр. пары, при этом е втягиваются в

потенциальную яму и локализуются в

тонком приповерхностном слое ( ≈ 10нм).

Накопление е ведёт к образованию

зарядового пакета, который определяется

локальной интенсивностью и временем

засветки. Зарядовый пакет относительно

долго (1…100 мс) сохраняется однако

постепенно термогенерация е объёмными

и поверхностными ловушками приводит к

искажению хранимой информации.

Принцип

действия ФПЗС рассмотрим на примере

трёхтактной схемы управления, т.е.

состоящей из трёх электродов 1 – 3 одной

строки. В течение1-ой

фазы (рис.1)

к электроду 2 подаётся (+) напряжения

хранения. Дырки (осн. носители) оттесняются

вглубь п/проводника и у поверхности

образуется обеднённый слой (ОС) глубиной

0,5…2 мкм, представляющий собой на

энергетической диаграмме потенциальную

яму для е. Внешнее освещение ФПЗС

порождает в объёме п/проводника е –

дыр. пары, при этом е втягиваются в

потенциальную яму и локализуются в

тонком приповерхностном слое ( ≈ 10нм).

Накопление е ведёт к образованию

зарядового пакета, который определяется

локальной интенсивностью и временем

засветки. Зарядовый пакет относительно

долго (1…100 мс) сохраняется однако

постепенно термогенерация е объёмными

и поверхностными ловушками приводит к

искажению хранимой информации.

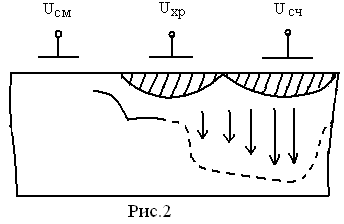

Во 2-ой фазе к электроду 3 прикладывается напряжение считывания UСЧ > UХР. Вследствие близости 2 и 3 электродов барьер между ними исчезает и зарядовый пакет перетекает в более глубокую потенциальную яму. Здесь также имеет место дрейф и диффузия е, и связанная с этим некоторая утеря информации.

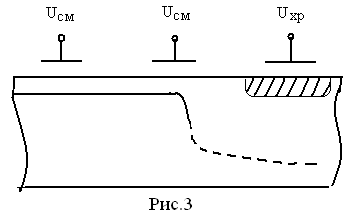

В 3-й фазе напряжение на электроде 3 снижается до UХР, а с электрода 2 потенциал снимается. Тем на менее на электродах, к которым не приложены напряжения UХР или UСЧ, всё время поддерживается напряжение смещения UСМ < UХР, обеспечивающее обеднение всей поверхности п/проводника и ослабление поверхностной рекомбинации. В 3–й фазе зарядовый пакет перенесён на один шаг вправо и подготовлен к новому перемещению.

Практически управление ФПЗС осуществляется не 2-хступенчатыми прямоугольными импульсами, а трапецеидальными, подаваемые на электроды с набольшим перекрытием. В конце каждой строки имеется элемент вывода в виде нагрузочного резистора, на котором формируется выходной сигнал. Имеется аналогичный элемент ввода в начале каждой строки, который служит для потактного введения (эл. путём) в ФПЗС фоновых постоянных зарядовых пакетов.

Таким образом, в ФПЗС пространственное распределение интенсивности излучения преобразуется в рельеф электрических зарядов, локализующихся в приповерхностной области. Зарядовые пакеты перемещаются от элемента к элементу, выводятся в наружу и дают последовательность видеоимпульсов, адекватную полю излучения, т.е. осуществляется стандартный телевизионный алгоритм восприятия образа.

Основные области применения ФПЗС – это телевизионная техника, фототелеграфия, оптические измерения, астронавигация, распознавание образов, ночное видение.

Основные параметры и характеристики ФПЗС:

амплитуды UХР (СЧ) и фронты tФ(nc) управляющих трапецеидальных импульсов;

относительные потери при единичном такте передачи ε;

максимальная тактовая частота FT.max (1…5 МГц для поверхностных и 10…50 МГц для объёмных ФПЗС);

максимальная поверхностная плотность зарядового пакета Qn.max при насыщении потенциальной ямы или соответствующая ему экспозиция Нe.max (нКл/см2 и нДж/см2);

минимальная плотность зарядового пакета Qn.min, различимая на фоне шумов, или соответствующая ему пороговая экспозиция Нe.min;

динамический диапазон D = 20 lg(Нe.max/ Нe.min), дБ;

плотность темпового тока УТ (нА/см2), относящаяся к числу технологических параметров;

чувствительность и спектральный диапазон;

частотно-контрастная характеристика (ЧКХ), определяющая решающую способность r (лин/мм).

Функциональные особенности ФПЗС связаны с сочетанием в нём таких возможностей, как ввод в кристалл п/проводника больших массивов цифровой или аналоговой информации в виде двухмерных картин и хранение её без разрушения в течение некоторого времени; жёсткая координатная привязка фоточувствительного растра; исп-ие наряду с фотовводом и электрического способа записи информации; направленное распространение введенной информации в кристалле; преобразование (обработка) информации в процессе её распространения; неразрушающий доступ к информации на любом участке кристалла; простота реализации как последовательного, так и параллельного принципов ввода-вывода.