- •Глава 7. Геофизические исследования скважин

- •17. Основы теории и технологии геофизических исследований скважин

- •17.1. Физико-геологические основы теории геофизических исследований скважин

- •17.1.1. Скважина как объект разведки недр и геофизических исследований.

- •17.1.2. Принципы решения прямых и обратных задач гис.

- •17.1.3. Физико-геологическая классификация гис.

- •17.2. Принципы устройства каротажных станций и скважинных приборов

- •17.2.1. Состав и назначение оборудования для комплексных геофизических исследований скважин.

- •17.3. Технология проведения работ и обработки данных гис

- •17.3.1. Методы технологического контроля состояния скважин.

- •17.3.2. Кавернометрия.

- •17.3.3. Инклинометрия.

- •17.3.4. Прострелочные работы в скважинах.

- •17.3.5. Обработка каротажных диаграмм.

- •18. Методы и задачи, решаемые геофизическими исследованиями скважин

- •18.1. Электрические методы исследования скважин

- •18.1.1. Метод естественного поля.

- •18.1.2. Метод кажущихся сопротивлений.

- •18.1.3. Другие методы электрометрии скважин.

- •18.2. Ядерные методы исследования скважин

- •18.2.1. Методы изучения естественной радиоактивности горных пород в скважинах.

- •18.2.2. Методы скважинных исследований с искусственным облучением горных пород.

- •18.3. Сейсмоакустические методы исследования скважин

- •18.3.1. Сейсмические методы.

- •18.3.2. Акустические методы.

- •18.4. Другие методы геофизических исследований скважин

- •18.4.1. Термический метод.

- •18.4.2. Магнитный и гравитационный скважинные методы

- •19. Комплексные геофизические исследования скважин

- •19.1. Качественная интерпретация гис

- •19.1.1. Принципы качественной интерпретации гис

- •19.1.2. Геологическое расчленение разрезов скважин

- •19.2. Количественная интерпретация гис

- •19.2.1. Принципы количественной интерпретации гис.

- •19.2.2. Оценка пористости, проницаемости коллекторских свойств и нефтегазоносности пород.

- •19.2.3. Принципы количественной интерпретации гис рудных, угольных, инженерно-гидрогеологических скважин.

- •Список литературы

17.3.4. Прострелочные работы в скважинах.

Для извлечения нефти, газа, подземных вод из пластов, обсаженных трубами, надо пробить отверстие в трубах, чтобы обеспечить доступ жидкого или газообразного ископаемого в скважину, а затем подачу его на поверхность. Прострелочные работы в скважинах выполняются с помощью специальных устройств - перфораторов с использованием оборудования обычных каротажных станций. Операция по прострелу колонны обсадных труб производится различными стреляющими устройствами: пулевыми, беспулевыми, кумулятивными, торпедными перфораторами.

Пулевой перфоратор состоит из стального ствола с несколькими отверстиями по длине, в которых располагаются пули весом 9 - 27 г. За каждой пулей имеется взрывная камера, заполненная порохом. Для подрыва пороха в камеру подводится электровоспламенитель. При взрыве пуля пробивает трубу, окружающий ее цемент и образует отверстие, что и обеспечивает поступление из пласта в скважину газа, нефти или воды.

В беспулевых, кумулятивных перфораторах перфорация производится раскаленной металлической струей, возникающей при взрыве взрывчатого вещества (гексагена).

Торпедный перфоратор стреляет снарядами диаметром от 22 до 84 мм. В снаряде имеется взрывчатое вещество, которое взрывается, когда снаряд входит в породу, и разрушает ее.

Для взятия на отдельных участках скважины образцов пород применяется огнестрельный (стреляющий) грунтонос. Он похож на пулевой перфоратор. Боек грунтоноса имеет отверстие, в которое проникает порода при внедрении его в стенки скважины. При подъеме грунтоноса боек на тросике извлекается вместе с породой.

17.3.5. Обработка каротажных диаграмм.

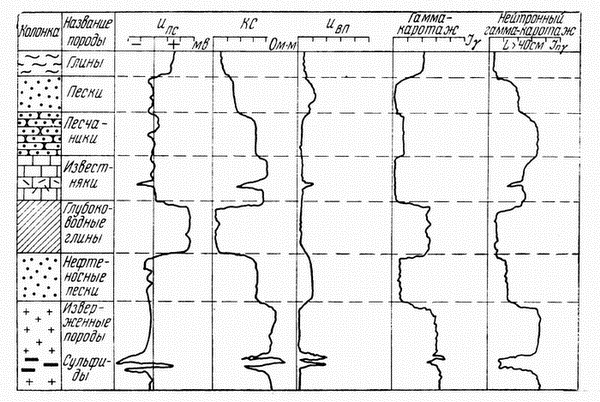

В результате ГИС строятся каротажные диаграммы: графики изменения того или иного физического параметра от глубины (рис. 7.3).

|

|

|

Рис. 7.3.Типичные диаграммы электрического и ядерного методов ГИС |

Принципы обработки диаграмм любого метода одинаковы и сводятся к выделению аномалий: максимумов, минимумов, изрезанных интервалов и др. на нормальном фоне. По ним можно определить местоположение пластов, их мощности. Для симметричных зондов, например, по графику потенциалов и пропорциональных ему параметров поля, центр пласта находится напротив экстремумов, а границы - на участках перегиба. Для несимметричных зондов, измеряющих градиент потенциала и пропорциональные ему параметры, экстремумами на диаграммах выделяются кровля или подошва пласта.

Качественная интерпретация диаграмм ГИС включает как подобную обработку каждой диаграммы, так и их межметодную и межскважинную корреляцию. Количественная геолого-геофизическая интерпретация в каждом методе своя, но наиболее достоверная информация получается при комплексировании нескольких методов. Наличие одной АКС (АГИС) с большинством зондов создает возможность проводить комплексирование быстро и дешево. Этим ГИС резко отличается от полевых методов геофизики.

18. Методы и задачи, решаемые геофизическими исследованиями скважин

18.1. Электрические методы исследования скважин

18.1.1. Метод естественного поля.

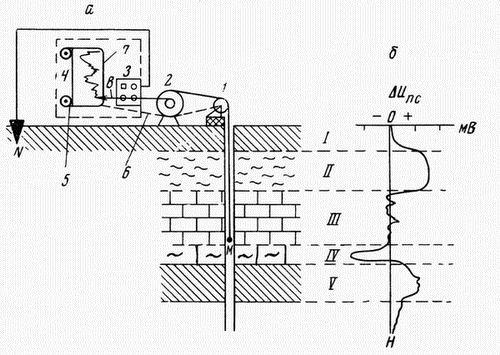

Скважинные исследования методом естественного поля (ЕП) или поля самопроизвольного (каротаж ПС) сводятся к измерению постоянных естественных потенциалов, возникающих у пластов с разной электрохимической активностью. Как отмечалось в 7.1, естественные потенциалы (потенциалы собственной поляризации) возникают при окислительно-восста-новительных, диффузионно-адсорбционных и фильтрационных процессах, протекающих в различных горных породах. Зондом для измерения собственных потенциалов служат свинцовые приемные электроды. Работы в методе ПС чаще выполняются способом потенциала, то есть установкой, состоящей из одного неподвижного приемного электрода N, заземленного вблизи устья скважины, и второго электрода M, перемещаемого по скважине (рис. 7.4, а). Иногда, особенно при наличии электрических помех, запись ПС ведется способом градиента потенциала. В этом случае оба приемных электрода M и N передвигаются по скважине, а расстояние между ними остается постоянным (1 - 2 м).

|

|

|

Рис. 7.4.Схема каротажа ПС способом потенциала с полуавтоматической регистрацией: а - схема установки: 1 - блок-баланс, 2 - лебедка с коллектором, 3 - милливольтметр, 4 - регистратор, 5 - лентопротяжный механизм, соединенный гибким валиком (6) с роликом блок-баланса, 7 - диаграммная бумага, 8 - карандаш; б - диаграмма естественных потенциалов по стволу скважины:I(почва) иIII(известняки) - пласты со слабой электрохимической активностью,II(суглинки) иV(глины) - пласты с положительными аномалиями ПС,IV- пласт с отрицательной аномалией ПС, характерной для проницаемых слоев |

В результате работ получаются графики естественных потенциалов, измеряемые в милливольтах (см. рис. 7.3, 7.4, б). По аномалиям на диаграммах ПС выделяются пласты с разной электрохимической активностью. Однозначная литологическая интерпретация диаграмм ПС затруднена, т.к. естественное электрическое поле зависит от многих факторов. Чаще всего против глинистых пород наблюдаются положительные аномалии потенциала ПС, а около пористых проницаемых пластов - отрицательные. Интенсивными аномалиями положительного и отрицательного знака выделяются сульфидные залежи, пласты антрацита, графита. Слабыми аномалиями (единицы милливольт) отличаются массивные, плотные, плохо проницаемые песчаники, известняки, изверженные породы.

Скважинные исследования методом ПС служат для расчленения геологических разрезов и корреляции по соседним скважинам отдельных пластов, выявления плохо проницаемых сланцев, глин и хорошо проницаемых песков, пористых известняков, выделения сульфидных, полиметаллических руд, угля, графита, оценки пористости и проницаемости пород.

![]()