Глава 10

Физические основы плазменного оборудования

§ 10.1. Основные понятия и характеристики низкотемпературной плазмы

Плазмой, в отличие от потоков ионов или электронов, называют частично (слабо) ионизированный, в целом электронейтральный объем газа, содержащий примерно равное количество положительно и отрицательно заряженных частиц.

Более строгое определение плазмы

Плазма - это система заряженных и нейтральных частиц с полным зарядом, равным нулю, у которой пространственный масштаб разделения зарядов существенно меньше ее размеров.

К низкотемпературной относят плазму со среднемассовой температурой газа от комнатной до равной примерно 5104 К. Низкотемпературная плазма может быть термической, т.е. оказывающей тепловое воздействие на вещество, и холодной, т.е. не оказывающей такого воздействия.

Характеристика плазмы - температура

Температура T - эквивалент энергии W (единица энергии в плазме - один электрон-вольт, равный 11600 К). В плазме как в системе разнородных частиц, имеющих различный заряд и массу, чаще всего помещенной во внешние электрические и магнитные поля, энергия этих частиц существенно различается: температура электронов Te > Ti > Tn, где Ti - температура ионов, а Tn - температура нейтральных частиц.

Масса электрона значительно меньше массы иона. Энергия частиц в плазме приобретается за счет увеличения энергии электрона при его движениях во внешних полях и передается другим частицам в результате процессов столкновения. Обычно Te >> Ti > Tn. Такая плазма называется неравновесной. Холодная низкотемпературная плазма чаще всего существенно неравновесна и образуется в условиях пониженного давления, когда длина свободного пробега частицы достаточно велика, чтобы на этом пути электрон приобрел значительную энергию (Te104 К).

Термическая низкотемпературная плазма существует, как правило, в условиях нормального атмосферного или повышенного давления, когда длина свободного пробега достаточно мала, количество актов столкновения в плазме резко возрастает и энергии частиц за счет этого почти выравниваются. Однако в этом случае должны существовать внешние условия, которые быстро компенсируют потери энергии при столкновениях, т.е. эффективность передачи энергии от внешнего источника должна быть очень велика. Обычно и величина передаваемой энергии должна быть значительна (порядка нескольких киловатт и выше). Тогда устанавливается соотношение Te Ti Tn , и плазма может называться квазиравновесной или равновесной. Бессмысленно говорить о температуре плазмы в целом. Необходимо всегда указывать температуру всех ее компонентов.

При оценке характеристик плазмы необходимо учитывать такие понятия, как концентрация заряженных или нейтральных активных частиц, а также степень ионизации плазмы.

Ионизация в плазме

И

Рис.10.1.

Если

обозначить концентрацию электронов

или ионов в единице объема ne

или ni, а концентрацию

частиц газа при соответствующих условиях

nr , то степень ионизации

плазмы можно охарактеризовать

соотношением

![]() или

или

![]() .

Обычно степень ионизации низкотемпературной

плазмы составляет величину долей

процента при концентрации электронов

.

Обычно степень ионизации низкотемпературной

плазмы составляет величину долей

процента при концентрации электронов

![]() [см-3].

[см-3].

Элементарные процессы в плазме

Перечень элементарных процессов в плазме не ограничивается процессом ионизации. Помимо него в плазме постоянно происходят процесс рекомбинации, сопровождаемый излучением, процесс упругих соударений с обменом энергией, процессы перезарядки, а также диссоциации молекул на атомы без ионизации. Динамическое равновесие большинства этих процессов можно оценить при введении следующих понятий:

- частота столкновения частиц в плазме;

- сечение столкновений;

- вероятность столкновительного процесса.

Сечением столкновений , имеющим размерность площади, называют эффективную геометрическую площадь препятствия, которым оказывается частица-мишень для пучка падающих на нее частиц; зависит от типа столкновений, относительной скорости частиц, типа взаимодействующих частиц. В теории плазмы имеют особое значение сечение ионизации i и сечение упругих столкновений "электрон-атом" с передачей импульса m, которые связаны соотношением

![]() ,

,

где

![]() - вероятность ионизации или функция

ионизации, зависящая от энергии

электрона. По сути дела,

- вероятность ионизации или функция

ионизации, зависящая от энергии

электрона. По сути дела,

![]() представляет собой число благоприятных

для ионизации соударений по отношению

к их общему числу. Для различных газов

представляет собой число благоприятных

для ионизации соударений по отношению

к их общему числу. Для различных газов

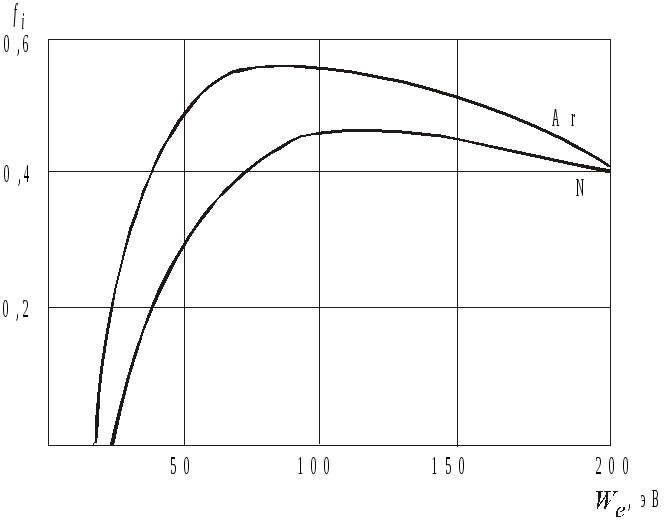

![]() различна (рис.10.2) и может быть представлена

в виде зависимости

различна (рис.10.2) и может быть представлена

в виде зависимости

![]() ,

,

Рис.10.2.

где i - потенциал ионизации, эВ; A, B - константы, зависящие от рода газа. Потенциалы ионизации некоторых газов приведены в табл.10.1.

Таблица 10.1

Газ |

H |

N |

O |

F |

Cl |

Ar |

|

i, эВ |

13,6 |

14,6 |

13,6 |

17,4 |

13,0 |

15,8 |

§ 10.2. Оценка величины концентрации электронов ne

Концентрация электронов - основная характеристика плазмы

Используя приведенные понятия и закономерности, можно получить представление о такой важной характеристике плазмы, как концентрация электронов ne. Для этого необходимо рассмотреть для каждого конкретного случая баланс этой величины (прирост и убыль). Приращение dne за время d можно оценить из выражения

![]() ,

,

где ve - скорость электронов, м/с.

В большинстве плазменных технологических устройств используются многоатомные газы, и одним из результатов столкновительных процессов с их молекулами является диссоциация. В конечном счете именно этот процесс ответствен за многие физико-химические превращения, используемые в различных технологических задачах.

Скорость диссоциации

Для оценок скоростей образования активных частиц, участвующих в физико-химических процессах в плазме и на поверхности образцов, помещенных в плазму, полезно оценить скорость диссоциации. Скорость диссоциации молекул некоторых сложных веществ v можно определять из соотношения, вытекающего из предыдущей формулы:

![]()

,

,

где

Wд

- пороговая энергия диссоциации молекул

газа, эВ; f(We)

- функция распределения электронов по

энергиям;

![]() - вероятность диссоциации, зависящая

от рода газа и энергии электрона и

определяемая через сечение диссоциации

д

как

- вероятность диссоциации, зависящая

от рода газа и энергии электрона и

определяемая через сечение диссоциации

д

как

![]()

где A, B - константы, зависящие от рода газа.

§ 10.3. Функция распределения электронов по энергиям

Об энергии электронов в плазме

В плазме электроны могут получать различные энергии, однако устанавливается какое-то динамическое равновесие. В первом приближении оно может быть описано распределением Максвелла (рис.10.3). Однако в конкретных случаях оно может отличаться от распределения Максвелла и зависеть от внешних условий, причем существенно от наличия и характеристик внешних электромагнитных, электрических и магнитных полей.

Из

рис.10.3 видно, что электроны, имеющие

энергию We

< Wд,

фактически не участвуют в процессах

диссоциации и образования активных

частиц. Отсюда следует, что для

эффективности процессов в плазме

необходимо либо добиваться сдвига

максимума функции распределения

электронов по энергиям (ФРЭЭ) вправо,

либо уменьшать пороговую энергию

диссоциации Wд

и увеличивать вероятность диссоциации

![]() выбросом

конкретных химических соединений.

выбросом

конкретных химических соединений.

Ч

Рис.10.3.

Величина e в приведенной зависимости для скорости диссоциации представляет собой частоту столкновений электрона с атомом или молекулой и может быть вычислена из выражения

![]() ,

,

где ve и le - скорость и длина свободного пробега электрона.

Скорость ve однозначно связана с кинетической энергией:

![]() ,

,

а le определяется длиной свободного пробега молекулы газа lг при соответствующих условиях:

![]() .

.

Величина lг для каждого рода газа при определенном давлении может быть рассчитана из молекулярно-кинетической теории газов.

Общие контрольные вопросы к главе 10

1. Чем различаются понятия "высокотемпературная" и "термическая" плазма, "низкотемпературная" и "холодная" плазма?

2. Можно ли считать равновесной плазму, в которой существенно различаются температуры ионов и электронов?

3. Каковы основные механизмы ионизации в газовых разрядах?

4. Чем различаются понятия "сечение ионизации" и "вероятность ионизации"?

5. Каковы размерности таких величин, как "концентрация электронов", "скорость диссоциации" и "средняя скорость электронов в плазме"?