- •Часть 2

- •Краткая теория

- •1. Собственная проводимость полупроводников

- •2. Примесная проводимость полупроводников

- •4. Выпрямление переменного тока

- •Практическая часть Упражнение. Изучение выпрямителей на полупроводниковых диодах Порядок выполнения

- •Контрольные вопросы

- •Практическая часть Упражнение 1. Определение удельного сопротивления нихромовой проволоки

- •Порядок выполнения

- •Упражнение 2. Измерение сопротивлений с помощью моста Уитстона

- •Порядок выполнения

- •Контрольные вопросы

- •Упражнение 1. Определение емкости конденсаторов с помощью мостика Сотти Краткая теория

- •Упражнение 2. Определение емкости конденсатора методом куметра Краткая теория

- •Краткая теория Устройство и принцип действия ваттметра

- •Практическая часть Описание лабораторного ваттметра д–57

- •Упражнение. Измерение мощности рассеиваемой на различных нагрузках и определение характеристик цепи переменного тока

- •Контрольные вопросы

- •Краткая теория

- •Практическая часть

- •Упражнение 1. Измерение магнитного поля на оси длинного соленоида Порядок выполнения

- •Упражнение 2. Измерение магнитного поля на оси короткого соленоида

- •Контрольные вопросы

- •625003, Г. Тюмень, ул. Семакова, 10

МИНИСТЕРСТВО ОБразования

РОССИЙСКой ФЕДЕРАЦИи

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Кафедра радиофизики

физический практикум

«электричество и магнетизм»

Часть 2

Учебно-методические рекомендации

для студентов физического факультета

Издательство Тюменского государственного университета, 2001

Работа утверждена на заседании кафедры радиофизики

Печатается по решению учебно-методического Совета университета

Методические указания предназначены для студентов II курса физического факультета, выполняющих лабораторные работы физического практикума по курсу «Электричество и магнетизм». Они содержат рекомендации по выполнению, обработке и оформлению результатов измерений. Настоящие методические указания составлены с учётом рекомендаций международных комиссий по естественно-физическому образованию на основе приборных возможностей физического практикума Тюменского Госуниверситета.

Составители:

Зав. каф. радиофизики, кандидат физико-математических наук, доцент В.А. Михеев

кандидат физико-математических наук, доцент С.Г. Монтанари

кандидат физико-математических наук, доцент В.П. Дубов

Ответственный за выпуск:

Старший преподаватель А.А. Гармонов

Тюменский государственный университет, 2001

содержание

Лабораторная работа №5

Исследование выпрямительных свойств полупроводников с p–n-переходом …..………..………………4

Лабораторная работа №6

измерение сопротивлений……………………………..………..23

Лабораторная работа №7

ИЗМЕРЕНИЕ ЁМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ…….. …………………..30

Лабораторная работа №8

Измерение мощности переменного тока и сдвига фаз между током и напряжением.…………………………………...37

Лабораторная работа №9

Измерение напряженности магнитного поля соленоида на его оси……………………………………………....47

Рекомендуемая ЛИТЕРАТУРА………………………………………55

Лабораторная работа №5

исследование выпрямительных свойств полупроводников с p–n-переходом

Цель работы:Изучить основные электрические свойства полупроводников; исследовать выпрямительные свойства полупроводников сp–n-переходом на примере схем одно- и двухполупериодного диодных выпрямителей; для каждой схемы определитьк.п.д.

Приборы и принадлежности:стенд с набором сменных панелей, источник питания, осциллограф, мультиметр, соединительные кабели.

Краткая теория

1. Собственная проводимость полупроводников

Большинство современных полупроводниковых приборов выполняется из кремния (Si) и германия (Ge) – элементов 4 группы Периодической системы элементов Д.И.Менделеева, а также из арсенида галлия (GaAs).

Кристаллическая структура SiиGeназывается структурой типа алмаза: каждый атом вещества расположен в одной из вершин правильного тетраэдра и имеет четыре ближайших соседних атома, с которыми он связан парноэлектронными ковалентными связями. Так как в образовании ковалентных связей участвуют все четыре валентных электрона каждого атома, то в таком веществе при температуре, близкой к абсолютному нулю (Т~ 0 К), нет свободных носителей заряда.

Характерной особенностью полупроводников является значительное уменьшение их удельного сопротивления при повышении температуры. Это связано с тем, что с ростом средней энергии тепловых колебаний решетки часть ковалентных связей разрывается и появляются свободные носители заряда, обеспечивающие собственную проводимость полупроводников. Электрический ток в этом случае обуславливается движением носителей обоих знаков – электроновидырок, концентрация которых в чистом полупроводнике одинакова.

Появление положительных дырок в классической модели можно объяснить тем, что при отрыве валентного электрона ковалентная связь становится незавершенной, т.е. в данной области кристалла возникает избыточный положительный заряд. Образовавшаяся незавершенная связь может восстановиться за счет перехода валентного электрона от соседнего атома, что приводит к появлению у последнего избыточного положительного заряда. Таким образом, положительно заряженное состояние атома перемещается по кристаллу, что можно описать как движение квазичастицы, названной «дыркой».

Согласно квантовой механике, энергия электрона в изолированном атоме может принимать только ряд вполне определенных значений, называемых энергетическими уровнями. При объединении атомов в кристалл каждый атомный энергетический уровень из-за наличия сил взаимодействия расщепляется на большое число близко расположенных уровней, образующих энергетическую полосу, или разрешенную энергетическую зону.

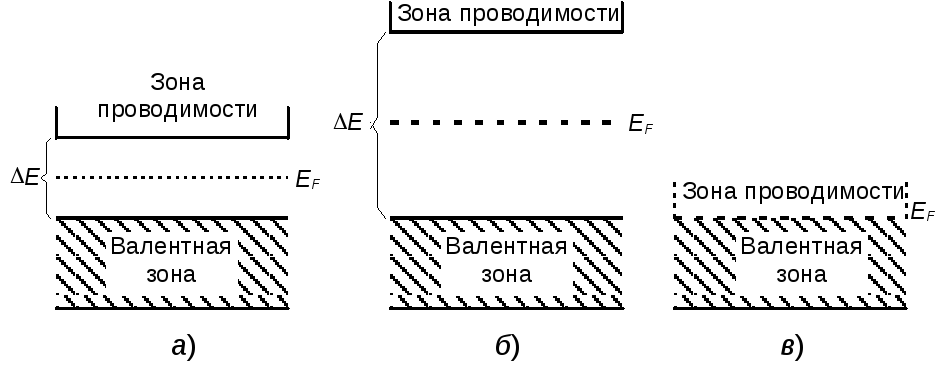

Разрешенные энергетические зоны отделены друг от друга запрещенными зонами: электрон в кристалле не может обладать энергией, значение которой попадает в запрещенную зону (рис. 1).

Будет ли кристалл при Т= 0 К проводником или изолятором, зависит от того, как заполнена валентная зона, т.е. наивысшая зона, в которой есть электроны. Если она заполнена целиком, вещество будет изолятором. В том случае, когда валентная зона заполнена лишь частично, вещество является проводником.

Рис.1.

Зонные схемы различных веществ: а)

полупроводника,б) диэлектрика,в) металла.Е– ширина запрещённой зоны;eF– уровень Ферми.