13. Социально-психологические гендерные различия когнитивных и эмоциональных процессов, мотивации и особенностей поведения.

1. Гендерные различия когнитивных процессов.

Обследование детей разного возраста показало, что на ранних этапах онтогенеза (примерно до 7 лет) девочки в своем интеллектуальном развитии опережают мальчиков. В дальнейшем эти различия сглаживаются, и взрослые мужчины и женщины по усредненным показателям интеллектуального развития не отличаются. В то же время, по данным психометрических исследований, число мужчин на обоих концах кривой нормального распределения, построенной по результатам измерения коэффициентов интеллектуальности (IQ), заметно превосходит число женщин [28]. Это означает, что среди мужчин больше умственно отсталых индивидов, но и больше высокоодаренных. Среди наиболее талантливых людей, получивших признание общества, как известно, преобладают мужчины. Массовые психометрические исследования также показывают, что исключительная одаренность чаще встречается среди мальчиков; мальчики же преобладают среди победителей различных олимпиад [19]. Дж. Стенли с сотрудниками, обобщив результаты большого числа тестов способностей и тестов достижений, проведенных в США, также пришли к выводу, что "хотя в среднем различия между полами невелики, они сопровождаются выраженными диспропорциями на верхних уровнях условной шкалы способностей " [3]. Так, превосходство мужчин в зрительнопространственных способностях выражается соотношением 2:1 среди тех 10 % выборки, кто набрал самые высокие показатели в соответствующих тестах. То же касается и европейской выборки: в среднем различия незначительны, но среди тех, кто имел максимальные показатели, соотношение мужчин и женщин было 10:1 [3]. На основе подобных исследований было сделано заключение, что диапазон умственных способностей мужчин значительно шире, чем у женщин [19], [26], [28].

Мужчины и женщины отличаются не только диапазоном разброса умственных способностей; результаты психометрических исследований показывают, что у женщин более развит вербальный интеллект, а у мужчин - зрительнопространственный. Принято считать, что превосходство женщин в развитии речевых функций проявляется начиная с 10-11 лет [20]. Но есть сведения и о более ранних сроках [24]: в 18 мес девочки знают приблизительно 50 слов, мальчики же приобретают такой словарный запас лишь к 22 мес. И в дальнейшем речь девочек, как правило, богаче и по словарному запасу, и по грамматическому строю; навыками чтения девочки также овладевают раньше мальчиков. Девочки проявляют больше интереса к людям, чем к предметам, к социальным ситуациям, чем к решению механических задач, и в более позднем возрасте они лучше владеют речью и лучше воспринимают внешнюю информацию [24].

В отличие от этого зрительнопространственные способности - это та сфера, где с детства лидируют мужчины [22]. Т. Л. Хилтон в 1985 г. суммировал результаты выполнения тестов на понимание пространственных отношений большой выборки американских школьников старших классов (общее число испытуемых более 23 тыс.) и обнаружил, что юноши справлялись с ними значительно лучше девушек. Интересно сравнение с данными аналогичного исследования, выполненного 20 лет назад: различия между мужчинами и женщинами за этот период сократились [10].

По данным ряда исследований, половые различия в пространственных способностях возникают в подростковом возрасте, на основе чего некоторые авторы выдвигают гипотезу об их гормональной обусловленности [38]. Однако есть данные о том, что мальчики уже в 8-9 лет значительно лучше девочек используют зрительные опоры для ориентации в пространстве [36]. И даже у более младших детей были обнаружены различия в понимании пространственных отношений. Когда в эксперименте шестилетних детей просили сконструировать трехмерную модель их школьной комнаты, то оказалось, что мальчики гораздо точнее справляются с заданием [31].

Наиболее острые дискуссии среди специалистов вызывает вопрос о математических способностях. В современном обществе знание математики выступает в качестве своеобразного фильтра на рынке труда, поскольку адекватная математическая подготовка стала необходимым условием для работы в наиболее современных и престижных областях. Математика всегда считалась мужской сферой деятельности, и в тестах математических способностей мужчины, как правило, превосходят женщин. Среди учеников начальной школы, по данным психометрических исследований, различий в уровне математических способностей не обнаруживается, эти различия начинают проявляться в подростковом возрасте и касаются в основном сложных форм математического мышления; с годами различия в уровне математической одаренности возрастают [37]. Эти данные были подвергнуты резкой критике со стороны Е. Феннема, по мнению которой женщины под влиянием определенных социальных и психологических факторов редко выбирают математику и смежные с ней дисциплины в качестве предпочитаемых курсов, и поэтому "вывод о том, что мужчины обладают более выраженными математическими способностями, был сделан на основе исследований, где фактически сопоставлялись не мужчины и женщины, а люди с более высокой и более низкой математической подготовкой " [8; 212- 213].

Позиция Е. Феннема получила достаточно широкую поддержку и частичное экспериментальное подкрепление. Тем не менее в литературе приводятся данные, которые не позволяют отнести наблюдаемые различия только на счет разницы в математической подготовке [3], [26]. Обследование подростков, обучающихся по одной программе, обнаружило "выраженные половые различия в математической одаренности в пользу мальчиков " [3;1263]. Причем чем выше оценивалась математическая одаренность, тем выраженное становилось преобладание лиц мужского пола: среди тех, кто набрал в соответствующих тестах 500 баллов, соотношение мальчиков и девочек было 2:1, среди тех, кто набрал 600 баллов,- 4:1, а среди тех, кто набрал максимальное количество баллов (700 и более), на 13 мальчиков приходилась лишь одна девочка [3]. Авторы этого исследования, а также некоторые другие связывают высокие достижения мужчин в математике с их врожденной способностью решать зрительнопространственные задачи лучше женщин.

Но какой бы позиции ни придерживались исследователи, никто из них не станет отрицать огромного значения социальнопсихологических факторов в формировании математических способностей и отношения к математике. Обследовав большую выборку американских учащихся выпускного класса, Ш. Раллис и его коллеги обнаружили, что девочки, даже успешно прошедшие необходимые курсы по математике и естественным наукам, в три раза реже выражают желание в будущем работать в этих областях [14]. К. П. Бенбоу получила аналогичные результаты. Она сообщает, что из 2 тыс. математически одаренных учащихся 63 % мальчиков и 30 % девочек избирают специализацию в математических дисциплинах, кроме того, мальчики в два раза чаще девочек избирают карьеру ученого исследователя [3]

А причина этого, видимо, в том, что с раннего возраста женщины привыкают к мысли, что математика - не их сфера деятельности и что вряд ли им удастся добиться здесь серьезных успехов. Даже при одинаковых показателях в тестах математических способностей, начиная с подросткового возраста, при решении математических задач женщины обнаруживают более высокий уровень тревожности и меньшую уверенность в своих силах, чем мужчины [6]. Как показали эксперименты по каузальной атрибуции, при решении задач мужчины причины успеха склонны приписывать своим способностям, тогда как женщины объясняют свои успехи чаще случайными факторами, например везением. И наоборот, в случае неудачи мужчины чаще ссылаются на не зависящие от них, привходящие обстоятельства - в отличие от женщин, которые склонны относить свои неудачи на счет недостатка способностей или сложности задания [27]. Все это делает математику малопривлекательной областью для женщин, поскольку "человек предпочитает заниматься тем, в чем он чувствует себя уверенно, и избегает тех видов деятельности, в которых его может ждать неудача " [8; 215]. Причиной отставания женщин в математике служат также и усвоенные стереотипные половые роли. Если успех в той или иной области не соответствует стандартам женской половой роли (как это имеет место в случае занятий математикой), то у женщин может актуализироваться так называемый мотив избегания успеха [32].

Еще одна проблема, которая достаточно широко обсуждается в литературе, касается творческих способностей. Во всех видах творческой деятельности число мужчин, добившихся признания, очевидно превосходит число женщин. Однако предпринимавшиеся попытки сравнить творческий потенциал мужчин и женщин с помощью психологического тестирования успеха не принесли. Обобщая результаты проводившихся исследований, Н. Коган заключил: "При выполнении заданий на дивергентное мышление, легкость генерирования идей, продуктивность ассоциаций, оригинальность, спонтанность, гибкость мышления ... различий между полами обнаружено не было " [16; 1].

Более плодотворным оказался подход, который связывал творческие способности не непосредственно с полом индивида, а с той половой ролью, которую он выполняет. В исследовании П. Селкоу была выявлена корреляция между половой ролью и математическими достижениями: испытуемые с маскулинизированным типом поведения справлялись с заданиями лучше, чем лица с феминизированным типом поведения [30]. Эти данные согласуются с результатами других исследований, обнаруживающих, что женщины с мужскими чертами характера добиваются более высоких результатов в науке, чем женщины с традиционно женскими чертами [17]. Таким образом, эти и другие исследования демонстрируют отчетливую связь креативности не столько с биологическим полом, сколько с теми личностными особенностями человека, которые обусловлены его полоролевой ориентацией.

В когнитивной сфере можно считать установленным факт наличия половых различий в вербальных, пространственных и математических способностях. У женщин лучше развиты вербальные способности, а у мужчин - пространственные и математические [7, 10, 15]. Наименьшие различия установлены в вербальных способностях в пользу женщин, наибольшие – в пространственной переработке информации и в пользу мужчин. Что касается различий в математических способностях, то результаты не однозначны. Если речь идет о школьном возрасте, наличие половых различий в математических способностях не доказаны, в то же время результаты, полученные на студенческой выборке, показывают, что молодые люди выполняют задания в целом успешнее, чем девушки

2. Гендерные различия эмоциональных процессов

К. Хорни (1993) пишет, что в соответствии с разделением социальных ролей сформировался определенный взгляд на женщин как на инфантильные создания, живущие эмоциями. По этому поводу еще К. Батюшков писал: "Любить или ненавидеть! - им (женщинам. - Е. И.) надобна беспрестанная пища для чувств".6 Действительно, во многих исследованиях выявлены отчетливые различия в эмоциональной сфере лиц мужского и женского пола. Л. В. Куликов (1997) отмечает, что у женщин эмоциональная сфера дифференцированнее и сложнее, чем у мужчин.

Половые различия в доминировании базовых эмоций

Гнев (злость). Е. Маккоби и К. Джеклин (E. Maccoby, C. Jacklin, 1974) на основе анализа ряда экспериментальных исследований пришли к выводу, что в первые годы жизни нет различий в частоте и продолжительности этой отрицательной эмоциональной реакции у мальчиков и девочек, но с возрастом их частота и интенсивность у мальчиков возрастают, а у девочек - убывают. Авторы объясняют это тем, что девочки, имея те же агрессивные тенденции, что и мальчики, боятся проявить их из-за возможного наказания, в то время как к агрессии мальчиков окружающие относятся более благосклонно.

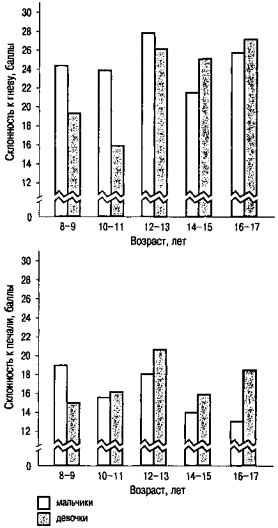

Другая возрастно-половая динамика выявлена М. С. Пономаревой (2001) при изучении склонности к переживанию гнева. Чем младше школьники, тем больше эта склонность выражена у лиц мужского пола, и чем старше школьники, тем больше она выражена у лиц женского пола (рис. 1).

Рисунок 1 - Склонность к переживаниям гнева и печали у лиц мужского и женского пола

Печаль. Л. В. Куликов выявил значимые различия в самооценке печали: у женщин она выше. Это же выявлено и М. С. Пономаревой с той лишь разницей, что у младших школьников склонность к печали больше выражена у мальчиков (рис. 1).

Тревога и страх. В. А. Чикер с соавторами (1998) выявили, что для девочек старших классов социальная среда оказывается более насыщенной эмоциональными событиями, имеющими стрессогенное значение, чем для мальчиков. Это подтвердилось в исследовании, проведенном на студентах. В. П. Плотников с соавторами (2001) выявили наличие психического напряжения высокой степени у 62,5 % опрошенных девушек и легкой степени такого напряжения у 45,2 % юношей. Эмоциональное отношение к потенциальным источникам отрицательных эмоций у юношей и девушек было разным. Для юношей более значимыми, чем для девушек, было отношение к учебной группе, к своему самочувствию, к родителям; для девушек - к сессии и к экзаменам.

Л. В. Куликовым (1997) выявлены значимые половые различия в самооценке тревоги.

Сравнение склонности к переживанию базовых эмоций у школьников и школьниц разного возраста, проведенное М. С. Пономаревой, показало, что у девочек и девушек во всех возрастных группах склонность к страху выражена значительно больше, чем у мальчиков и юношей (рис. 2).

Рисунок 2 - Склонность к переживанию страха у лиц мужского и женского пола

Эти данные согласуются с результатами эксперимента, проведенного Ф. Зимбардо (2001). Эксперимент состоял в следующем. Испытуемых просили представить себя родителем ребенка, которого они "держат" на руках. Неожиданно перед испытуемыми появлялся бородатый незнакомец с музыкальной коробочкой, содержащей внутри забавного клоуна, который внезапно оттуда выпрыгивал. После этого каждому "родителю" был задан вопрос: какова была реакция вашего ребенка на произошедшее? Оказалось, что на порядок больше девушек по сравнению с юношами отметили реакцию своего ребенка как "страх", тогда как больше юношей, чем девушек, увидели в глазах своего малыша "любопытство". Правда, Ф. Зимбардо расценивает эти данные как влияние гендерных установок, сложившихся в обществе. Но не сказывается ли в этом случае оценка испытуемыми ситуации на основании собственного опыта (т. е. большей боязливости девушек)?

По данным А. И. Захарова (1995), количество страхов (т. е. того, чего боятся) больше у девочек, чем у мальчиков (рис. 3). По его данным, у взрослых мужчин больше выражен страх высоты, а у взрослых женщин - смерти родителей. У женщин в значительно большей степени выражены также страх войны, страх сделать что-либо неправильно или не успеть сделать. У девушек количество мнимых страхов в 6 раз больше, чем у юношей.

Рисунок 3 - Количество страхов у детей разного пола и возраста

Радость. Склонность к радости, по данным М. С. Пономаревой, не обнаружила четких половых различий: в 8-9, 12-13 и 16-17 лет она выражена у мальчиков и девочек одинаково, а в возрасте 10-11 и 14-15 лет эта склонность выражена больше у девочек.

Половые различия в выраженности эмоциональных свойств личности

В литературе отмечается большая эмоциональная чувствительность и эмоциональная нестабильность женщин. Изучение этого вопроса Е. П. Ильиным и В. Г. Пинигиным (2001) на школьниках и студентах с помощью самооценок жизненных проявлений эмоций показало, что лица женского пола явно превосходят лиц мужского пола во всех возрастных группах по эмоциональной возбудимости, в меньшей степени - по интенсивности, еще в меньшей степени - по длительности сохранения эмоций и эмоциональной устойчивости (табл. 1).

Таблица 1 - Самооценка различных свойств эмоциональности, баллы

|

Испытуемые |

Возбудимость |

Интенсивность |

Длительность |

Эмоциональная неустойчивость |

|

Мужчины (n = 141) |

2,4 |

4,3 |

2,0 |

3,0 |

|

Женщины (n = 53) |

3,8 |

5,7 |

2,8 |

3,6 |

В исследовании П. А. Ковалева (1996) большая эмоциональная возбудимость лиц женского пола получила подтверждение: вспыльчивость (проявление эмоциональной возбудимости в конфликтной ситуации) выражена у них больше, чем у мужчин.

Интенсивность и длительность эмоциональных реакций

Об интенсивности эмоциональных реакций в основном судят по величине вегетативных сдвигов, наблюдающихся у человека в той или иной эмоциогенной ситуации (в исследованиях - обычно перед экзаменом и после него). Часто это свойство эмоциональности называют реактивностью. Получаемые разными авторами данные с использованием этих показателей весьма разноречивы, что объясняется, очевидно, во-первых, тем, что разные ситуации имеют для мужчин и женщин разное эмоциогенное значение, а во-вторых, тем, что на одну и ту же эмоциогенную ситуацию одни субъекты больше реагируют эмоционально, а другие - двигательно.

Так, по данным Н. Д. Скрябина (1974а), при испуге (реакции на сильный неожиданный звуковой раздражитель) изменение пульса в большей степени наблюдается у женщин, чем у мужчин (соответственно на 21,9 % и 6,3 % - у смелых и на 35,4 % и 14,6 % - у трусливых). Однако кожно-гальваническая реакция была более длительной у мужчин.

В то же время К. Д. Шафранская (1973), изучавшая эмоциональное напряжение, показала, что в ситуации стресса мужчины отличаются более высокой вегетативной реактивностью, чем женщины.

Г. И. Акинщикова (1969) тоже выявила противоположные тенденции у мужчин и женщин в проявлении реактивности по артериальному давлению в условиях стрессовой ситуации. У женщин разница между систолическим и диастолическим давлением уменьшалась, в то время как у мужчин - увеличивалась. Однако выявленные различия в реактивности при психическом напряжении не являются специфически эмоциональными, они характерны для мужчин при любой нагрузке - в том числе при интеллектуальной и физической. Так, измерение сахара в крови при высокой интеллектуальной нагрузке тоже выявило большую реактивность мужчин: показатель сахара в крови у них был выше, чем у женщин. Насыщение крови кислородом при этой нагрузке было в 2 раза выше у мужчин, чем у женщин.

Поэтому остается неясным, является ли обнаруженные этими авторами факты следствием большей эмоциональной реактивности мужчин или же следствием их большей мобилизованности.

Как показали И. М. Елисеева с соавторами (1981), перед экзаменом студентки оценили уровень своего эмоционального возбуждения гораздо выше, чем студенты. Выше у них была и неуверенность в успешной сдаче экзаменов. В то же время по частоте сердечных сокращений различий между теми и другими не было. После экзамена оценка спада своего эмоционального возбуждения была больше у студенток, чем у студентов. Таким образом, женщины более экстремально оценивают как подъем эмоционального возбуждения, так и его спад.

По данным А. И. Винокурова (1996), у мужчин перед экзаменом ослабевает трофотропный тип вегетативного регулирования, что выражается в повышении пульсового давления крови, в увеличении систолического объема крови, в повышении коэффициента эффективности кровообращения. У женщин, наоборот, трофотропный тип вегетативного регулирования усиливается, что приводит к уменьшению пульсового давления и систолического объема крови, к большим сдвигам частоты сердечных сокращений.

Сразу же после экзамена у мужчин трофотропное регулирование сменяется на эрготропное, быстрее восстанавливаются показатели гемодинамики, уменьшается суммарное отклонение от АТ-нормы. У женщин после экзамена суммарное отклонение от АТ-нормы увеличивается, быстрее восстанавливается систолическое артериальное давление, а пульсовое давление неизменно уменьшается.

На основании этих фактов А. И. Винокуров делает вывод, что энергетические затраты организма в стрессовой ситуации выше у мужчин.

Эмоциональная устойчивость. Под ней чаще всего понимают способность человека сохранять эффективность деятельности при возникновении отрицательных эмоциогенных факторов. Р. К. Малинаускас (2001) нашел, что эмоциональная устойчивость к воздействию стрессогенных факторов практически одинакова у лиц мужского и женского пола. Правда, следует учесть, что автор обследовал спортсменов, а, как известно, среди спортсменок много лиц маскулинного типа.