- •Санкт-петербургский государственный торгово-экономический университет

- •Введение Предмет и значение логики

- •Понятие логической формы и логического закона. Истинность и логическая правильность

- •Часть I. Формы мышления

- •Глава 1. Понятие как форма мышления

- •Виды понятий по объему и содержанию

- •Виды отношений между понятиями

- •Логические операции над понятиями

- •Определение

- •Деление и его правила.

- •Задачи и упражнения к теме «Понятие как форма мышления»

- •Глава 2. Суждение как форма мысли

- •Структура простого суждения

- •Деление простых суждений по характеру предиката

- •Деление простых суждений по качеству и количеству

- •Распределенность терминов в суждении

- •Отношения между суждениями. Логический квадрат

- •Сложные суждения и их виды. Таблицы истинности сложных суждений

- •Модальность суждений

- •Вопрос и его структура

- •Задачи и упражнения к теме «Суждение как форма мысли»

- •Глава 3. Умозаключение

- •3.1. Виды дедуктивных (опосредованных) умозаключений и их правила

- •Виды непосредственных умозаключений

- •Простой категорический силлогизм и его правила

- •Умозаключения логики высказываний

- •3.2. Индуктивные умозаключения

- •3.3. Умозаключение по аналогии: его структура и виды

- •Упражнения к теме «Умозаключение»

- •Глава 4. Основные законы формальной логики

- •Часть II. Теория аргументации Логические основы теории аргументации

- •Доказательство и его правила

- •Недоказательная аргументация и ее правила.

- •Спор как вид аргументации. Виды спора. Правила спора

- •Часть III. Формы развития научного знания Проблема, гипотеза, теория

- •Литература

Распределенность терминов в суждении

В операциях с суждениями возникает необходимость установить, распределены или не распределены его термины – субъект и предикат. Термин распределен в суждении, если он мыслится во всем своем объеме, например, в суждении «Все воробьи – птицы» субъект («воробьи») очевидным образом распределен, так как мыслится во всем своем объеме. Но распределен ли в этом суждении предикат?

Для того чтобы это определять, вводится следующее правило: «Термин считается распределенным, если его объем полностью включается в объем другого термина или полностью из него исключается. Термин будет нераспределенным, если его объем частично включается в объем другого термина или частично из него исключается».

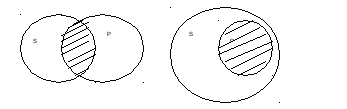

В общеутвердительных суждениях (А): «Все S есть Р» субъект распределен, а предикат не распределен. В том случае, если свойство, которое в суждении приписывается субъекту, никакому другому множеству предметов принадлежать не может – объем S совпадает с объемом Р и, следовательно, оба термина распределены Это видно на графической схеме (штриховкой отмечена степень распределенности терминов):

Рис.8

В частноутвердительных суждениях (I): «Некоторые S есть Р» – в общем случае субъект и предикат не распределены. В том случае, если свойство, которое в суждении приписывается субъекту, никакому другому множеству предметов принадлежать не может, S – не распределен, а P – распределен:

Некоторые студенты любят логику. Большинство людей – законопослушны

Рис.9

В общеотрицательных суждениях (Е): «Ни одно S не есть Р» – субъект и предикат распределены.

Наконец, в частноотрицательных суждениях (О): «Некоторые S не есть Р» – субъект не распределен, предикат распределен.

Рис.10

Проанализировав отношения между объемами субъекта и предиката в каждом виде суждений, можно сделать выводы:

1. Субъект всегда распределен в общих суждениях и всегда не распределен в частных.

2. Предикат всегда распределен в отрицательных суждениях.

Таблица 2

-

Вид

суждения

Вид

сужденияТермины

А

I

Е

О

S

+

-

+

-

P

(-) +

(-) +

+

+

Отношения между суждениями. Логический квадрат

Суждения делятся на сравнимые, (имеют одинаковые термины, но отличаются друг от друга или по количеству, или по качеству, или по тому и другому) и несравнимые

(имеют различные термины). Например, суждения: «Некоторые змеи являются ядовитыми» и «Некоторые змеи не являются ядовитыми» являются сравнимыми, но суждения: «Некоторые змеи являются ядовитыми» и «Некоторые грибы являются

ядовитыми» являются несравнимыми, так как субъекты у них различные.

Отношения между сравнимыми суждениями изображают с помощью логического квадрата. Его вершинами являются различающиеся по качеству и количеству сравнимые суждения. Вверху А (общеутвердительное) и Е (общеотрицательное) суждения, внизу I (частноутвердительное) и О (частноотрицательное) суждения. Верхними углами логического квадрата являются общие сравнимые суждения, нижними – частные, слева – утвердительные, справа – отрицательные.

Рис.11

Сравнимые суждения делятся на совместимые и несовместимые. Отношения совместимости: эквивалентность, логическое подчинение, частичное совпадение (подпротивоположность или субконтрарность). Совместимые эквивалентные суждения выражают одну и ту же мысль, но в различной форме. «Михаил Шолохов – лауреат Нобелевской премии», – данное суждение эквивалентно суждению: «Автор романа “Тихий Дон” – лауреат Нобелевской премии». Если два высказывания эквивалентны, то невозможно, чтобы одно из них было истинным, а другое ложным.

В отношении логического подчинения находятся две пары суждений: общеутвердительное и частноутвердительное, а также общеотрицательное и частноотрицательное. Для них характерны следующие зависимости:

а) истинность общего суждения определяет истинность частного, подчиненного

ему суждения;

б) истинность частного суждения оставляет общее суждение неопределенным;

в) ложность общего суждение оставляет частное суждение неопределенным;

г) ложность частного суждения обусловливает ложность общего суждения.

В отношении частичной совместимости находятся частноутвердительное и частноотрицательное суждения, которые могут быть одновременно истинными, но не могут быть одновременно ложными.

Отношения несовместимости: противоположность и противоречие.

В отношении противоположности (контрарности) находятся общеутвердительное и общеотрицательное суждения, которые не могут быть одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными.

В отношении противоречия (контрадикторности) находится две пары суждений: общеутвердительное и частноотрицательное, а также общеотрицательное и частноутвердительное, одно из которых – истинно, а другое – ложно. Противоречащими также являются (и это не отображено в логическом квадрате) единичноутвердительные и единичноотрицательные суждения («Лев Толстой – автор романа “Война и мир”» и «Лев Толстой не является автором романа “Война и мир”»).

Различать виды отношений сравнимых суждений необходимо для понимания сути основных формально-логических законов.