- •Арбитраж как практика урегулирования конфликтов

- •Ассимиляция как практика урегулирования конфликтов

- •(Из книги м.В. Меткина «теоретические и практические аспекты разрешения конфликтов»)

- •3) Конфликт в системе производственных отношений - противоречия, возникающие в трудовых отношениях и условиях, связанных с их обеспечением.

- •1) Ультимативная тактика и

- •2) Тактика выжимания уступок.

- •1. Жесткая (нет)

1) Ультимативная тактика и

2) Тактика выжимания уступок.

Ультимативная тактика. Сущность и условия применения.

Оппоненту в самом начале переговорного процесса предъявляется ультиматум, т.е. в категорической, не допускающей никаких возражений форме указывается, что ему надлежит сделать, с угрозой применить меры воздействия в случае отказа. Обычно при этом оговаривается еще и срок, в течение которого на ультиматум должен быть дан окончательный ответ. Расчет делается на то, что противник, осознавая опасность угрозы, выполнит предъявленные требования.

Ультимативная тактика хороша тем, что сокращает переговорный процесс и дает возможность разрешить конфликт одним махом. Но надеяться на такой скорый исход можно только при условии, что угроза произведет нужное впечатление на противника. Если он ею пренебрежет, то придется встать перед дилеммой: либо осуществить угрозу, либо отступить. Отступление будет означать, что ультимативная тактика не сработала. Поэтому, прежде чем применять ее, надо продумать два вопроса:

1) Насколько велики шансы на то, что ваш противник среагирует на угрозу и выполнит предъявленные ему в ультиматуме требования, так что осуществлять угрозу не понадобится?

2) Если взять на испуг противника не удастся, есть ли действительно в вашем распоряжении достаточно грозные меры воздействия, решитесь ли вы пустить их в ход и не будет ли это для вас слишком большой ценой выхода из конфликта?

Возможно, что до вступления в переговоры следует предварительно предпринять какие то действия, чтобы создать условия, при которых противник будет более восприимчив к вашему ультиматуму.

Специальные приемы.

В зависимости от обстоятельств могут быть использованы различные приемы, усиливающие воздействие ультиматума на противника.

Рассчитанная задержка. Переговоры откладываются до тех пор, пока обострение конфликта не дойдет до такой степени, что противник окажется в очень невыгодном положении. В этот момент ему и предъявляется ультиматум.

Выбор из двух зол. Этот прием позволяет несколько смягчить положение противника и создать у него хоть видимость того, что он имеет какую то инициативу в решении конфликта, а не просто вынужден согласиться с однозначно определенным ваши решением. Прием состоит в том, что вы намечаете два (а может, и больше) варианта завершения конфликта, которые для вас примерно в равной степени хороши, и предлагаете в ультимативной форме вашему противнику выбрать один из них. Это дает ему возможность, в какой-то степени спасти лицо, даже если он понимает, что предоставленный ему выбор на самом деле фиктивен.

Тактика затвора. Суть ее в том, чтобы дать понять противнику, что вы находитесь в безвыходной ситуации, которая просто не дает вам возможность изменить свою позиции (у меня нет выбора). Обращение к этому приему предполагает, что вы не просто голословно утверждаете, что находитесь в такой ситуации, но и предоставляете вашему противнику информацию, подтверждающую ваши слова. Иногда специально организуют утечку информации, которая должна дойти до противника.

Парадоксальность этого приема в том, что вы усиливаете свою позицию в конфликте путем ослабления вашего контроля над ситуацией.

Ультиматум выступает либо как последняя попытка решить конфликт дипломатическим путем, либо когда он умышленно ставится в неприемлемой форме как фактическое объявление войны. Отказ выполнить ультиматум служит основанием для начала военных действий.

Тактика выжимания уступок.

В отличие от ультимативной, эта тактика состоит в том, чтобы не сразу, с самого начала переговоров предъявить оппоненту все свои требования, а выдвигать их в ходе переговоров последовательно, одно за другим. Вначале формулируют наиболее приемлемые для него требования и добиваются, чтобы они были приняты. Затем по мере того, как он идет на уступки, от него добиваются дальнейших и все больших жертвоприношений. Последовательность выдвижения требований строится с учетом того, какова реакция оппонента на каждое из них и какие способы убеждения или принуждения будут в каждом случае наиболее эффективны.

При применении тактики выжимания уступок используются разнообразные средства позиционного давления на оппонента, ослабляющие его волю к сопротивлению.

А) Позиционное давление.

Оно заключается в создании условий, вынуждающих оппонента идти на уступки, чтобы достичь хоть какого то полезного для него результата. Рассмотрим несколько типичных приемов позиционного давления.

- Закрытая дверь - отказ от вступления в переговоры. Это первый символический знак позиционного давления: он демонстрирует, что в переговорах нуждается лишь противник, и вместе с тем заставляет последнего занять положение просителя, который вынужден выпрашивать, чтобы с ним хотя бы поговорили.

- Пропускной режим. Выдвигается требование предварительной уступки как условия для дальнейшего продолжения переговоров. Такое требование может быть выдвинуто и в самом начале переговоров, и на любой другой их стадии. Уступка со стороны противника играет роль пропуска, который позволяет ему пройти к следующему этапу переговорного процесса.

- Визирование. Когда уже почти достигнуто согласие по какому то вопросу, вдруг делается заявление, что предложение оппонента выходит за пределы наших полномочий и нуждается в согласовании с вышестоящими инстанциями. Делается перерыв, после чего оказывается, что вышестоящие инстанции готовы визировать принятие этого предложения лишь при внесении в него определенных поправок.

- Внешняя опасность. Демонстрируется готовность принять какое то предложение оппонента, но при этом делается предупреждение о том, что выполнить его не удастся из-за вмешательства неких посторонних сил. Оппоненту предоставляется выбор: либо самому снять свое предложение, либо признать допустимость его невыполнения по независящим от договаривающихся сторон обстоятельствам.

Б) Психологическое давление.

Для оказания психологического давления применяются различные уловки, направленные на то, чтобы ослабить его волю и сопротивляемость, вызвать у него подсознательное желание поскорее закончить переговоры даже ценою больших уступок, чем он сначала предполагал. К таким уловкам относятся, например, следующее.

- Принижение оппонента. Этот может делаться в различных формах:

б) личные нападки (дурак, несете ерунду, вижу, что вы ничего не смыслите в этом деле, трудно договориться с таким идиотом);

в) поучающие указания (не надо нервничать, не пользуйтесь слухами, соображайте побыстрей, чем вертеть в руках карандаш, лучше бы записали, а то забудете);

г) замечания о внешнем виде, одежде и т.д. (похоже, вы не спали ночью у вас какой то помятый вид, что же вы тут так наследили своими грязными ботинками);

д) игнорирование (оппонента как будто не замечают его заставляют ждать, прерывают разговор с ним для телефонных звонков или общения с другими людьми, на его вопросы и замечания не реагируют).

е) искажение общепринятых норм контакта (Вы выходите? - А вам какое дело? - Так мне надо выйти! - А мне какое дело? - Ну, пропустите, пожалуйста. - А вот это другое дело).

ж) запутывание оппонента туманными и малопонятными рассуждениями, которые ставят его в тупик; не зная, чем на них ответить, и не желая выглядеть недотепой, он часто тоже произносит нечто невнятное (М да. В общем, конечно, отчасти так). А это в последствии позволяет сослаться на то, что он де уже согласился с некоторым предложением.

- Чтение в сердцах. Эта уловка состоит в том, что словам оппонента приписывается тайный смысл и разоблачаются подлинные мотивы, заставляющие его высказывать их. Таким способом его можно обвинить в разных скверных намерениях и заставить его оправдываться в том, что у него их нет. Искусный любитель читать в сердцах может при желании отыскать в сердцах оппонента все, что угодно, и сделать любые коварные и безответственные намеки. А опровергнуть эти обвинения и намеки трудно.

- Искусственное затягивание переговоров (путем увода дискуссии в сторону от дела, долгого обсуждения очевидных вещей, придирок по мелочам, тяжелого молчания и пр.);

- Уловка последнего требования: когда переговоры уже почти завершены, в последний момент выдвигается еще одно требование. Усталому оппоненту, уже предвкушающему конец трудных переговоров, обычно трудно отказаться от достигнутых результатов, которые стоили ему многих трудов, и это заставляет его согласится даже с тем, что ранее он бы категорически отверг.

Второй. Мягкий стиль.

Соответствует стратегии приспособления. Этот стиль ведения переговоров предполагает, что налаживание добрых отношений с оппонентом для вас важнее, чем отстаивание занятой вами в конфликте позиции. Вы проявляете уступчивость, идете навстречу желаниям оппонента. Результат переговоров в этом стиле может быть представлен формулой: проигрыш выигрыш. Но если ваш оппонент, со своей стороны, тоже выберет этот стиль переговоров, то он на ваши условия ответит своими, и в результате может получиться: выигрыш - выигрыш.

Сущность и условия применения.

Ведя переговоры в этом стиле, вы должны быть готовы отказаться от каких-то своих позиций. В этом смысле вы настраиваетесь на проигрыш. Но отсюда не следует, что вы ничего не выигрываете. Вы достигаете выигрыша в другом смысле: устанавливаете хорошие отношения с вашим оппонентом.

Мягкий стиль далеко не панацея. Чтобы не жалеть о результатах, к которым он может привести, к нему стоит обращаться в следующих основных ситуациях:

- когда добрые отношения с вашим оппонентом вам гораздо дороже или важнее, чем те интересы, которые вы хотели бы удовлетворить;

- когда вас не особенно волнуют проблемы, вызвавшие конфликт, и вы легко можете отказаться от занятых вами сначала позиций по этим проблемам;

- когда вы понимаете, что правда не на вашей стороне;

- когда у вас мало шансов победить в конфликте.

Суть переговоров в мягком стиле - не в том, чтобы во всем идти навстречу оппоненту и делать любые уступки, которые он хотел бы от вас получить, а в том, чтобы снять напряженность отношений, возникшую из-за расхождений по какому-то вопросу. Уступки не самоцель, а лишь средство решения этой задачи.

(Самокритика; Поглощение стрел; Методика улаживания инцидента;

Техника мягкого критического замечания).

Третий. Торговый стиль.

Этот стиль соответствует стратегии компромисса. Вы стремитесь в переговорах добиться выгодного для вас результата, сделав при этом минимум уступок оппоненту, необходимых для того, чтобы он согласился удовлетворить ваши главные требования.

При переговорах в торговом стиле вы должны идти навстречу интересам партнера, выторговывая у него взамен уступки в вашу пользу.

Результат таких переговоров может быть различным: выигрыш проигрыш, если вы сумеете настоять на своем и заставить оппонента согласиться на не слишком выгодные для него условия; проигрыш выигрыш, если это сумеет сделать он, выигрыш выигрыш, если соглашение окажется обоюдно выгодным; и, наконец, проигрыш проигрыш, если после заключения сделки обнаружится, что она принесла ущерб и вам, и вашему оппоненту.

Особенности и область применения.

Принцип этого стиля переговоров: вы сделаете для нас это, а мы сделаем для вас то. Происходит обмен уступками, в результате которого вы в чем то проигрываете, чтобы, зато в чем то выиграть.

Торговый стиль, с одной стороны, предполагает отстаивание своих интересов и выжимание уступок оппонента, как это делается в жестком стиле, а с другой допускает ряд достижения согласия, подобно мягкому стилю, удовлетворение каких-то интересов оппонента за счет уменьшения своих требований.

Таким образом, жесткий стиль принуждает оппонента выполнить то, что от него требуется, тогда, как торговый стиль позволяет добиться от оппонента добровольного согласия на то же. Вместе с тем, торговый стиль, в отличие от мягкого, нацелен не на налаживание добрых отношений с оппонентом, а на достижение своей выгоды.

Особенностью позиционного торга является то, что в нем спор ведется по поводу занятых оппонентами позиций. Обычно эти позиции определяются строго определенным набором параметров: цена, вид товара, объем сделки в натуральном и денежном выражении, срок поставки, срок оплаты и т.д. Каждый отстаивает свою позицию, стремясь сбить оппонента с его позиции. При этом их позиции могут постепенно меняться, но речь все время идет об одном и том же наборе параметров, изменению подвергается лишь их величина.

Иначе говоря, изменения позиций носят лишь количественный характер, а в качественном отношении, т.е. по составу самого набора обсуждаемых параметров, позиции остаются неизменными.

Вторая и третья стратегия (открытое сотрудничество и аналитическая стратегия) раскрываются в применении сотруднического стиля. Их отличие будет состоять в том, что в первом случае партнер нам давно известен и нечего скрывать, поэтому другая стратегия сработать просто не сможет. Тогда как вторая стратегия работает с незнакомым партнером, в случае, если он использует тот же стиль и настроен на принципиальные переговоры.

Сотруднический стиль.

Этот стиль, как нетрудно понять, соответствует стратегии сотрудничества. При ведении переговоров в таком стиле вы ставите своей целью в максимальной степени удовлетворить как свои собственные интересы, так и интересы оппонента. Поскольку вы проявляете заботу о его интересах, постольку можно надеяться, что он поддержит ваши усилия найти взаимовыгодное решение спора. Результат, на который вы рассчитываете, - выигрыш - выигрыш. Если вы проявите достаточное искусство ведения переговоров, хорошее владение методикой переговорного процесса в данном стиле и необходимую находчивость и изобретательность, то вероятность достижения такого результата весьма высока.

Метод принципиальных переговоров.

Сотрудничать значит действовать вместе, принимать участие в общем, деле. Если в ситуации конфликта удается повести разговор в сотрудническом стиле, то это означает, что конфликтующие стороны начинают совместно работать над общим делом решением тех проблем, которые оказались в их зоне разногласий. Уже сам этот факт создает условия, делающие возможным достичь согласия и успешно разрешить конфликт.

Существует специальная методика, помогающая достичь этого, - метод принципиальных переговоров, разработанный группой гарвардских ученых под руководством Фишера и Юри. Этот метод предполагает, что вы стремитесь найти взаимную выгоду там, где только возможно, где ваши интересы не совпадают, следует настаивать на таком результате, который был бы основан какими-то справедливыми нормами независимо от воли каждой из сторон.

Метод принципиальных переговоров означает жесткий подход к рассмотрению существа дела, но предусматривает мягкий подход к отношениями между участниками переговоров.

Основные правила принципиальных переговоров.

Первое правило: отделите человека от проблемы.

Само собой разумеется, что переговоры между конфликтующими сторонами устраиваются для того, чтобы решать проблемы, ставшие предметом разногласий. Однако участники переговоров живые люди. Этот человеческий фактор может содействовать или препятствовать успеху переговоров.

Второе правило: сосредоточьтесь на интересах, а не на позициях.

Позиции это заявляемые конфликтующими сторонами требования или желания, которые они хотели бы удовлетворить при решении спорных вопросов. Интересы это мотивы, побуждающие конфликтующие стороны занять те или иные позиции. Ваша позиция есть то, что заставило вас принять решение. Интересы лежат в основе позиций. Решайте изобретательскую задачу: что нужно сделать, чтобы наилучшим образом удовлетворить и ваши, и его интересы. Тогда переговоры станут диалогом партнеров, которые исходят не из представления мы против друг друга, а из мысли мы вместе против проблемы.

Третье правило: изобретайте взаимовыгодные варианты.

При позиционном торге участники переговоров стремятся искать решение спорной проблемы в интервале между их позициями. Поле поиска с самого начала ограничено этим интервалом. Сближая позиции, переговорщики постепенно сужают его, пока оно не стянется в одну точку точку согласия.

Четвертое правило: настаивайте на использовании объективных критериев.

Договориться о критериях целесообразно до рассмотрения различных вариантов решения.

Переговоры как практика урегулирования конфликтов

(по материалам лекций и книги «Переговоры. Полный курс»)

Переговоры – коммуникация между сторонами для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения.

Функции переговоров:

Поиск совместного решения проблемы

Информационная функция

Коммуникативная функция

Регулятивная функция

Пропагандистская функция

Решение собственных внутренне- и внешнеполитических задач

Методы альтернативного урегулирование споров (переговоры, медиация, третейский суд) могут использоваться двояко - как за рамками официальных судебных механизмов, так и в сочетании с ними.

Существуют две основные разновидности переговоров:

Позиционные. Предметом первых являются позиции сторон, то есть субъективные взгляды на решение проблем, которые могут быть истинными, исходящими из реальных интересов, а могут быть и ложными, имеющими в основе только амбиции. Необходимо четко различать позицию и интересы. Позиция — внешнее выражение интересов, не обязательно совпадающее с ними, поэтому, хотя позицию не всегда удается отстоять, интересы могут быть удовлетворены.

Два подвида: мягкие (обе стороны готовы ради достижения соглашения и сохранения хороших отношений идти на бесконечные уступки) и жесткие (настаивание на своей, чаще всего крайней позиции любой ценой).

В целом позиционные переговоры являются крайне неэффективными, ибо, чем больше оппоненты защищают свою позицию и убеждают друг друга в невозможности ее изменить, тем труднее это сделать на практике, так как они оказываются ею же и связанными

2. Рациональные. Предметом переговоров являются глубинные интересы сторон, при этом проблема и интересы отделяются от личных отношений, что позволяет на основе объективных критериев совместно разрабатывать различные варианты решения и определять наиболее выгодные для всех. Такие переговоры предполагают совместный поиск, не требующий предварительного доверия сторон друг к другу, ибо последнее формируется в результате взаимного контроля в рамках общей работы.

Так как целью рациональных переговоров является оптимальное решение, соотношение уступок сторон, если таковые и приходится делать, не имеет принципиального значения, поскольку в любом случае каждая из них выигрывает больше, а теряет меньше, чем при позиционных переговорах.

Этому в немалой степени способствует и наличие объективных критериев эффективности вырабатываемых решений и процедур их принятия. В качестве критериев можно, например, использовать научные оценки, решения суда, прецеденты, а в качестве процедур очередность, жребий, мнение признаваемого всеми арбитра.

Стадии переговоров:

Подготовка к переговорам ;

Переговорный процесс;

Завершение переговоров и анализ их результатов.

Манипуляции при переговорах:

Иррациональная эскалация

Этот тип характерен для аукционов, забастовок, маркетинговых кампаний, ценовых войн и конкурентных приобретений. В процессе переговоров сторона/стороны ведут торг, стремясь добиться успеха, но иррационально не принимает во внимание возможную реакцию другой стороны/сторон.

Постановка на якорь

Исходная позиция сторон при начале переговоров выступает как якорь, который будет тормозить переговоры при изменении обстоятельств и мешать достижению соглашения.

Референтное поведение

Форма предложения часто определяет готовность сторон к достижению соглашения.

Использование преимущественно легкодоступной информации

Переговорщики склонны опираться на более доступные данные, чем на действительно нужные для принятия решения. Требуется тщательный поиск соответствующей информации и анализ данных.

Чрезмерная уверенность

Чрезмерная уверенность в успехе выгодной для вас позиции. Переоценка вероятности доминирования, самонадеянность, недооценка роли другой стороны ведут к утрате гибкости, что препятствует достижению желаемого соглашения

Поведенческий конфликт

Поведенческий конфликт также может и существовать сам по себе, и быть выражением конфликтов предыдущих видов. Конфликт проявляется в преобладании в общении знаков превосходства, а не знаков принятия. Знаки принятия показывают принятие партнера по контакту, а знаки превосходства имеют задачу унизить партнера. Заметам, что знаки превосходства могут быть не только явными, но и смягченными, и скрытыми. Примеры вербального проявления таких знаков: знаки явного превосходства – "ты, дурак, лезешь не в свое дело"; смягченные знаки превосходства – "я вам как профессионал говорю" или "до моего дорастешь и поймешь"; Скрытые знаки превосходства могут проявляться и в невербальном поведении (похлопывание партнера по плечу, постоянная поза "руки в боки" и т.д.). Развитие К в этом случае идет по схеме “раскачивающегося маятника (рис. 9). Рис. 9. Развитие поведенческого конфликта: ______- нормальное общение; - - - - знаки превосходства. Проблема, как правило, состоит в том, что мы не всегда осознаем или не замечаем свои собственные знаки превосходства. Для нас они формируются как адаптивные, а воспринимаются партнером иначе. Пример: для меня позиция “руки в боки” может быть защитной (не знаю, куда “девать” руки), а партнер может воспринимать ее как знак агрессии. Если я ощущаю, что являюсь источником скрытых знаков превосходства, то нужно: - осознать конкретные проявления этих скрытых знаков, лучше с помощью обратной связи (т.е. спросить других, как я выгляжу со стороны); - скомпенсировать знаки превосходства знаками признательности, обязательно спонтанными и искренними; эта рекомендация почти полностью повторяет ряд советов Д. Карнеги. Если ко мне постоянно посылаются знаки превосходства, то нужно понять, что во мне их провоцирует, то есть что именно во мне плохо, и работать с этим. Если в течение конфликта ко мне посылаются знаки превосходства, то ни в коем случае нельзя принимать их на свой счет, а выбрать позицию “это адресовано не лично мне, это поведение партнера в конфликте”.

Подавление как практика урегулирования конфликтов

ПОДАВЛЕНИЕ – процесс устранения из сознания неприемлемых, невыносимых представлений, идей, аффектов.

Подавление является процессом работы сознания, вытеснение – бессознательного. При подавлении неприемлемые, невыносимые для человека представления, идеи, аффекты исключаются из сознания и оказываются в области предсознательного, откуда они могут вновь перейти в сознание. При вытеснении они перемещаются в сферу бессознательного и сами по себе, не становятся объектом сознания. Подавление соотносится с поверхностным психическим процессом, вытеснение – с глубинным.

природы подавления и его формы

(1) подавление действий, обусловленных злыми побуждениями;

(2) подавление осознаваемых нами своих побуждений;

(3) конструктивное противодействие этим побуждениям. По его мнению, в первом типе подавляется не само побуждение, а действие или поступок, который мог бы последовать, исходя из этих побуждений. Во втором эффективный способ преодоления злых побуждений заключается в том, чтобы помешать им овладеть сознанием, «избежать сознательного искушения».

различие между «основным подавлением» и «прибавочным подавлением».

основное подавление – это результат модификации инстинктов, необходимых для «закрепления существования человека в цивилизованной форме», прибавочное подавление – «ограничения, налагаемые социальной властью», «дополнительный контроль», проистекающий из специфики институтов господства.

«Прибавочное подавление», раскрывает специфику отношений, создающих «социальное тело» принципа реальности, что дало возможность пересмотреть фрейдовский принцип подавления и отнести его к «принципу производительности» и обсудить возможность развития нерепрессивной цивилизации.

^ Силовое подавление Во многом противоположно рассмотренному способу ухода силовое подавление, или метод насилия. Использование его свидетельствует о более высокой степени готовности к разрешению конфликта, по крайней мере, у одной из сторон. Его сущность состоит в принудительном навязывании одной из сторон своего решения. Для использования этой тактики также существуют определенные предпосылки, благоприятствующие ее успеху: 1) решающий перевес одной из сторон в имеющихся материальных и психологических ресурсах; 2) возникновение чрезвычайной ситуации, требующей незамедлительных действий; 3) внезапно возникшая необходимость принятия непопулярного решения, которое будет заведомо негативно встречено другой стороной; 4) бесспорная правомерность действий стороны, имеющей силовое преимущество, когда эти действия связаны с обеспечением жизненно важных для данной структуры проблем, например, немедленное увольнение работника, допустившего поступок, нанесший серьезный материальный или моральный ущерб организации; 5) любые проявления деструктивных форм поведения со стороны членов организации. Силовая тактика также имеет свои специфические проявления и на поведенческом уровне. Здесь она выражается в следующих поведенческих формах: • использовании преимущественно принудительных, силовых методов воздействия при ограниченном привлечении воспитательных средств; • применении жесткого, приказного стиля общения, рассчитанного на беспрекословное подчинение одной стороны конфликта другой; • использовании в целях обеспечения успеха силовой тактики механизма конкуренции, который был известен уже древним римлянам под названием метода «разделяй и властвуй» и который нередко применяется и поныне под более обтекаемым названием механизма сдержек и противовесов.

Посредничество как практика урегулирования конфликтов

Посредничество = медиация

Медиация (eng. mediation — посредничество) — один из методов взаимовыгодного разрешения конфликта при содействии третьей незаинтересованной и независимой стороны (медиатора).

Медиация закреплена официально - она регламентирована Федеральным законом РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»№ 193-ФЗ от 27.07.2010 г., но при этом она не имеет почти ничего общего с судебным рассмотрением споров.

Основное отличие медиации от иных методов разрешения конфликтов состоит в том, что она не требует участия государственных органов.

Медиатором может быть практически любой человек. За одним исключением - он должен быть независим и беспристрастен. Деятельность медиаторов может оплачиваться, либо не оплачиваться - по договоренности. Медиаторы не являются предпринимателями - это частные лица. Медиатор может действовать на непрофессиональной и на профессиональной основе.

Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут люди, достигшие двадцати пяти лет, имеющие высшее профобразование и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов. Осуществлять деятельность медиаторов на непрофессиональной основе могут любые дееспособные люди, достигшие восемнадцати лет и не имеющие судимости.

Соответственно, медиатором может быть кто угодно, тот, кому стороны доверяют и к чьему решению готовы прислушаться. Основное и обязательное условие - это его независимость, а все остальные вопросы о выборе медиатора решаются сторонами самостоятельно.

Вторым очень важным отличием медиации от иных способов разрешения конфликтов является то, что медиатор не выносит решение в пользу одной из сторон (как это происходит при судебном рассмотрении спора), а пытается найти взаимовыгодное решение вопроса, удовлетворяющее всех участников спора. Он старается примирить оппонентов и достичь консенсуса, т.е. добиться того, чтобы конфликт себя полностью изжил, а обе стороны остались довольны исходом рассмотрения их дела.

Медиация — достаточно новый элемент предпринимательских, корпоративных, семейных, жилищных и иных отношений, тем или иным образом затрагивающих всех граждан и юридических лиц нашей страны. В отличие от западных стран (где процедура медиации достаточно распространена и эффективна) в России мало кто прибегает к помощи независимых посредников, предпочитая судебное рассмотрение спора. Соответственно, можно сказать, что процедура медиации только начала внедряться на территории нашей страны и не скоро граждане и организации смогут переориентироваться на альтернативный способ решения их разногласий.

Тем не менее, медиация имеет массу преимуществ по сравнению с другими методами урегулирования споров, а значит, стоит обратить на нее некоторое внимание и попытаться понять – сможет ли она потеснить традиционные способы разрешения конфликтов.

Медиация экономит время. В отличие от судебного процесса, медиация не ограничена бюрократическими проволочками, очередями, особенностями документооборота и сложными, регламентированными законом процедурами.

Медиация экономит деньги. Ведь, деятельность медиатора может осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе, следовательно, стороны, при желании, могут существенно сэкономить на судебных расходах.

Медиация выгодна для всех ее сторон. Медиатор учитывает интересы всех оппонентов и решает вопрос так, чтобы они остались довольны исходом конфликта. Медиатор не ищет правых и виноватых - он старается примерить стороны и найти выход, устраивающий абсолютно каждого.

Медиация добровольна. В отличие от суда (в котором ответчик обязан отреагировать на иск, поданный без его участия и, естественно, без какого-либо согласования), при осуществлении процедуры медиации стороны заключают соглашение, в котором оговаривают сведения о медиаторе, процедуре медиации, ее сроках и особенностях.

В связи с обоюдным решением о начале процедуры медиации, стороны настроены на быстрое и взаимовыгодное разрешение конфликта, а значит, они сами делают все возможное для наиболее удачного разрешения спора. В суде же стороны, наоборот, делают все для затягивания процесса и принятия решения в свою пользу, без учета каких-либо интересов оппонента.

Медиатор может рассматривать абсолютно любые, даже частные, внутрисемейные и внутрикорпоративные конфликты. Процедура медиации открыта для всех и выгодна абсолютно каждому: разводящимся супругам, спорящим акционерам, конфликтующим бизнесменам, ругающимся соседям, и даже попавшим в ДТП автомобилистам.

При разрешении конфликта медиатор основывается не только и не столько на требованиях закона, сколько на интересах и взаимоотношениях сторон, нормах морали и нравственности и личного опыта. Ведь, медиатор - это не обязательно юрист. Это может быть и бухгалтер, и психолог, и педагог, и даже философ.

Процедура медиации конфиденциальна. Она не выходит за рамки общения оппонентов и самого медиатора, что очень важно, если спор затрагивает коммерческие интересы или личные взаимоотношения сторон и их разглашение может повлечь убытки или иные неблагоприятные последствия. В случае, если медиатор получил от одной из сторон информацию, относящуюся к процедуре медиации, он может её раскрыть другой стороне только с согласия лица, предоставившего данные сведения.

Процедура медиации может быть применена как до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства. Наличие соглашения о применении медиации и непосредственное её проведение, не является препятствием для обращения в суд.

Потребности, интересы, ценности и мотивы поведения личности

Потребность – это испытываемая человеком необходимость устранения отклонений от параметров жизнедеятельности, оптимальных для него как для биологического существа, индивида и личности.

Различаются потребности потенциальные (неактуализированные) и актуализированные – текущее психическое состояние напряженности, дискомфортности, вызванное рассогласованием внутренних и внешних условий жизнедеятельности данного индивида. Это выраженное в потребности противоречие внутреннего и внешнего является основным фактором человеческой активности.

Потребности можно разделить по основным видам человеческой активности:

1) потребности, связанные с трудом, – потребности познания и созидания;

2) потребности, связанные с развитием, – потребность в игре, научении, самореализации;

3) потребности, связанные с социальным общением, социальной идентификацией, – нравственные и духовные потребности.

Кроме этого, большая сфера потребностей человека обусловлена биологической необходимостью. Эти потребности называются биогенными (витальными, от лат. vita – жизнь). К ним относятся: 1) потребность безопасности, самосохранения; 2) потребность в восстановлении энергии и в двигательной активности; 3) потребность в подготовке к преодолению препятствий (одна из сфер реализации этой потребности – научение и физическая игра); 4) потребность в продолжении рода.

Асоциальное поведение связано с переходом за грань так называемых разумных потребностей. Неразумные потребности – это гипертрофированные потребности низших уровней, препятствующие развитию потребностей более высоких уровней. Только упорная работа личности и всего общества по возвышению потребностей может ограничить неразумные потребности – гипертрофию вещизма, делячества, утилитаризма.

Все потребности обладают направленностью, напряженностью, цикличностью.

Потребности закрепляются в процессе их удовлетворения. Удовлетворенная потребность сначала угасает, но затем возникает с большей интенсивностью. Слабые потребности в процессе их многократного удовлетворения становятся более стойкими.

Потребность становится основой поведенческого акта лишь в том случае, если для ее удовлетворения имеются или могут быть созданы средства и условия (предмет деятельности, орудие деятельности, знание и способы действия).

Интерес – эмоционально насыщенная направленность на объекты, связанные со стабильными потребностями человека. Интерес проявляется в повышенном внимании к объекту, имеющему устойчивую значимость. связь интересов с потребностями не прямолинейна, иногда она не осознается. Интересы бывают прямые и опосредованные, возникающие в связи со средствами достижения целей.

Интерес как психическое состояние существенно влияет на психические процессы, активизирует их. В соответствии с потребностями интересы подразделяются по содержанию (материальные и духовные), широте (ограниченные и разносторонние) и устойчивости (кратковременные и устойчивые).

Удовлетворение интереса не только не погашает его, но формирует еще более разветвленную систему интересов.

Выступая в качестве ориентационной основы поведения личности, интересы становятся основным психологическим механизмом поведения. Интересы не только стимулируют человека к деятельности, но и сами формируются в ней.

Широта и глубина интересов человека определяют полноценность его жизни. Интересы асоциальной личности отличаются, как правило, узостью, эгоистической направленностью, меркантилизмом, утилитарностью. Характеристика личности включает в себя определение круга интересов данного человека. С интересами человека тесно связаны его желания, страсти и влечения.

Ценности, выраженные в форме нормативных представлений (установки, императивы, запреты, цели, проекты), выступают ориентирами деятельности человека. Личностные ценности — это осознанные и принятые человеком общие компоненты смысла его жизни. Личностные ценности должны быть обеспечены смысловым, эмоционально переживаемым.Ценностью можно назвать то, что обладает особой важностью для человека.

Среди этих ценностей как уникальные, характерные только для данного индивида, так и ценности, которые объединяют его с определенной категорией людей. Родители, друзья, учителя, социальные группы могут влиять на формирование индивидуальных ценностей человека. Иерархическая система ценностей личности формируется в процессе обучения и приобретения жизненного опыта под воздействием сложившихся культурных условий.

Психолог М. Рокич определил ценности как глубокие убеждения, которые определяют действия и суждения в различных ситуациях. Им же разработана наиболее распространенная сейчас методика изучения ценностных ориентации, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. Он разделяет ценности на две большие группы: терминальные ценности (ценности-цели) — убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться, и инструментальные ценности (ценности-средства), которые отражают убежденность в том, что какой-то образ действия или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.

Критериями ясности личностных ценностей являются: регулярные размышления о том, что важно и неважно, хорошо и плохо; понимание смысла жизни; способность подвергнуть сомнению устоявшиеся собственные ценности; открытость сознания для нового опыта; стремление понять взгляды и позиции других людей; открытое выражение своих взглядов и готовность к дискуссии; последовательность поведения, соответствие слов и дела; серьезное отношение к вопросам ценностей; проявление твердости и стойкости по принципиальным вопросам; ответственность и активность. Несовпадение систем ценностей иногда вызвано тем, что люди растут и формируются как личности в разные периоды времени и в разных социально-экономических условиях.

Мотив — это то, что побуждает человека к деятельности, направляя его на удовлетворение определенной потребности. Мотив есть отражение потребности, которая действует как объективная закономерность, объективная необходимость. В качестве мотивов могут выступать потребности, мысли, чувства и другие психические образования. Однако для осуществления деятельности недостаточно внутренних побуждений. Необходимо иметь объект деятельности и соотносить побуждения с целями, которые индивид желает достичь в результате деятельности. В мотивационно-целевой сфере с особой ясностью выступает социальная обусловленность деятельности.

Приемы обнаружения позиций, интересов и мотивов субъектов конфликтного взаимодействия

Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации

Схема анализа конфликтной ситуации и определения выхода из нее 1. Определить наличие конфликта, руководствуясь его признаками: • определить наличие сторон конфликта: I сторону, инициирующую конфликт посредством действий (заявлений, социальных и физических действий), и II сторону, которой предъявляются претензии; • указать наличие противоречий между конфликтующими сторонами; • указать наличие конфликтной ситуации (накопленные противоречия, осознание II участником направленных против него действий); • выявить проявления конфликтной ситуации. 2. Выбрать стратегию деятельности в конфликтной ситуации: • придерживаться изначальной линии поведения при дальнейшем развитии конфликта – усиление конфликта; • пойти на соглашение и уступки или «исчезнуть» - уход от конфликта; • поиск компромисса, взаимоприемлемого решения – разрешение конфликта; • предложить свое решение проблемы, учитывающее интересы другой стороны – разрешение конфликта. 3. Для разрешения конфликта выполнить следующие шаги: • назначить ответственных за устранение конфликтной ситуации и исчерпание инцидента; • на основе руководства по управлению конфликтом осуществить действия, направленные на разрешение конфликта в данной ситуации. Руководство по управлению конфликтом • Определить этап конфликта. Этапы конфликта 1. Возникновение разногласий (накопление разногласий). 2. Возрастание напряженности в отношениях. 3. Осознание ситуации как конфликтной. 4. Конфликтное взаимодействие (разрешение конфликта). 5. Исход (разрешение) конфликта – устранение проблемы, породившей конфликт. • Выяснить скрытые и явные причины конфликта, предмет конфликта (основное противоречие). • Определить проблему в категории целей, преследуемых сторонами конфликта, стоящих за ними интересов. • Разграничить проблемы и участников конфликта. • Сократить предмет конфликта, сузить круг проблем. • Определить собственное решение проблемы, по возможности учитывая интересы другой стороны. • Определить результат разрешения конфликта (отметить, чему будет способствовать устранение причины конфликта) с учетом дальнейшей деятельности групп/членов группы; взаимоотношений сторон конфликта; сплоченности членов группы; разработки коммуникационных стратегий устранения возможных конфликтных ситуаций в будущем. • Провести переговоры.

Рациональное и эмоциональное измерение конфликта

По своему внутреннему содержанию социальные конфликты делятся на рациональные и эмоциональные. К рациональным относятся такие конфликты, которые охватывают сферу разумного, делового соперничества, перераспределения ресурсов и совершенстования управленческой или социальной структуры. Рациональные конфликты встречаются и в области культуры, когда люди пытаются освободиться от отживших, ненужных норм, обычаев и верований. Как правило, участвующие в рациональных конфликтах не переходят на личностный уровень и не формируют в своем сознании образа врага. Уважение к сопернику, признание за ним права на некоторую долю истины – это характерные черты рациональных конфликтов.

Такие конфликты не бывают острыми, затяжными, так как обе стороны стремятся в принципе к одной и той же цели – улучшению взаимоотношений, норм, образцов поведения, справедливому распределению ценностей. Стороны приходят к соглашению, компромиссу, и, как только удаляется фрустрирующее препятствие, конфликт разрешается.

Однако в ходе конфликтных взаимодействий, столкновений агрессия его участников часто переносится с причины конфликта на личности. При этом первоначальная причина конфликта просто забывается и участники действуют на основе личной неприязни. Такой конфликт называется эмоциональным.

С момента появления эмоционального конфликта в сознании людей, участвующих в нем, появляются негативные стереотипы, порождающие неприязнь и даже ненависть к противнику. Так, во время межнациональных конфликтов создается образ "чужой" национальности как некультурной, жестокой, обладающей всеми мыслимыми пороками, причем этот образ распространяется обычно на всех без исключения представителей другой национальности.

Развитие эмоциональных конфликтов непредсказуемо, и в подавляющем большинстве случаев они неуправляемы. Поэтому желание некоторых руководителей организаций искусственно вызвать конфликт для разрешения спорной ситуации грозит серьезными последствиями, так как конфликт можно контролировать лишь до определенного предела и после перехода конфликта на эмоциональный уровень его уже невозможно погасить, а можно только локализовать.

Эмоциональная сторона конфликта Люди, для которых конфликты в радость, встречаются намного реже тех, для кого конфликт связан с тягостными эмоциональными переживаниями. Сказанное относится не ко всем конфликтам. Так, спортивные соревнования, которые также считаются «близкими родственниками» конфликтов, связаны, скорее, с радостными переживаниями. А диспуты больше наполнены познавательными чувствами и мотивами, облегчающими получение новых знаний и результатов. Тем не менее очевидно, что для измерения эмоциональной составляющей конфликта можно выделить еще одну координату, полюсами которой будут, с одной стороны, избыточность эмоциональных переживаний, а с другой ¾ полный рациональный контроль и относительная свобода от эмоциональных переживаний. Наблюдения показывают, что, зарождаясь при незначительном эмоциональном наполнении, конфликт постепенно «притягивает» к себе отрицательные эмоциональные переживания. Хронически повторяющиеся инциденты ведут к потере рациональных ориентиров, а рациональную вначале причину конфликта замещает эмоциональная. Конфликт может перерасти в чисто эмоциональный, когда оппонентам уже совершенно не важны рациональные аргументы. Эмоциональные конфликты ¾ самые тяжелые и бесперспективные, поскольку совершенно лишены логической составляющей. Даже распоряжение предметом конфликта теряет смысл для оппонентов. Поэтому выходов из эмоционального конфликта только два: 1) разъединение оппонентов, 2) значительная трансформация мотивации оппонентов, которая может занять не один месяц. Оценка эмоциональной составляющей конфликта и ее сдерживание от разрастания должны составлять предмет заботы как оппонентов, если они стремятся к позитивному разрешению конфликта, так и конфликтологов, выполняющих функции посредников. Одни социальные процессы конечны: ухаживание чаще всего заканчивается браком, обучение ¾ дипломом. Другие могут продолжаться до тех пор, пока не будут выработаны условия их прекращения. Чтобы погасить конфликт, стороны должны заключить договор, который определяет его процесс и результаты, взаимное соотношение сил, а также нормы и правила дальнейшего взаимодействия оппонентов. Чем четче очерчен предмет конфликта, тем очевиднее признаки, знаменующие победу, тем больше шанс, что конфликт будет локализован во времени и пространстве.

Роль социорациональных факторов в снижении возможности конфликтов

Роль социорациональных факторов в снижении возможности конфликтов. Иррациональные факторы в урегулировании конфликтов. Управление рациональными конфликтами. Некоторые конфликты могут оказаться крайне полезными для повышения эффективности деятельности организации в результате осознания имеющихся проблем и творческого поиска альтернативных путей решения. Хотя отсутствие конфликта может оказаться благотворным в краткосрочном плане, в долгосрочной перспективе такая ситуация может привести к негативным последствиям для организации. В частности, полное отсутствие конфликта является причиной того, что одна из групп начинает оказывать очень сильное влияние на другую. В этом случае управление конфликтом подразумевает не его разрешение, как в отношении иррационального конфликта, а создание менеджерами условий для его возникновения. Рациональный конфликт в конечном итоге завершается переговорным процессом, “снимающим” если не проблему, то, по крайней мере, остроту напряжения. Наиболее успешной, с точки зрения эффекта в переговорах, ныне является смешанная (“гибкая”) стратегия поведения оппонентов: «Развитие доверительных отношений и, одновременно, достижение поставленных целей». Реализовать такую смешанную ориентацию очень непросто. Чаще используются “исключающие альтернативы” – “или-или”, “победа-проигрыш”, “дистрибутивность - интегративность”. Основной способ применения рационально-интуитивного подхода к управлению конфликтом состоит в том, чтобы рассматривать любую конфликтную ситуацию как проблему или потенциальную проблему, которая ждет своего решения. Затем подбирается подходящий метод решения проблем, пользуясь арсеналом возможных стратегических мер контроля конфликтных ситуаций . Конечно, при этом не следует забывать, что в конфликте большую роль играют не только рациональные, но и иррациональные факторы. Конфликт часто сопровождается разгулом эмоций, высоким накалом страстей. Под их влиянием противоборствующие стороны нередко используют такие средства достижения желаемого результата, которые не только далеки от рекомендованных наукой, но и вообще противоречат общепринятым нормам человеческой нравственности. Концентрированным выражением негативных приемов разрешения социальных противоречий является так называемый метод скрытых действий, или действий исподтишка. Использование этой рискованной тактики особенно часто ведет к разрушительным последствиям. В рамках этого метода используются такие средства, как подкуп, обман, создание искусственных помех в деятельности организации, заговоры, интриги и другие подобные способы «подковерной борьбы». Благоприятной социальной средой для применения этой тактики являются низкий уровень управленческой, политической и обшей культуры, а также кризисное состояние общества. Использование этого способа повеления в конфликтной ситуации имеет и некоторые другие предпосылки, к их числу относятся: 1) стремление сторон скрыть свое участие в развертывающейся борьбе по психологическим, экономическим или другим соображениям. Так, мощный выброс «компромата» через средства массовой информации против того или иного кандидата организуется на выборах, как правило, его соперником, претендующим на то же место, хотя он при этом, конечно, предпочитает остаться в тени, наблюдая с горы, подобно обезьяне из китайской притчи, как под горой дерутся тигры; 2) заведомое силовое неравенство сторон, повышенный риск для слабой стороны в случае ее открытого участия в конфликте. Именно обстоятельствами подобного рода продиктованы действия анонимщика, который шлет высшему начальству донос на своего непосредственного руководителя в надежде таким путем разрешить в свою пользу возникшие разногласия. Рискованность применения этого метода состоит в том, что он таит в себе опасность негативных последствий в условиях, когда тайное становится явным. В этом случае бывает трудно избежать резкого падения престижа той или иной стороны конфликта, актов протеста или возмездия.

Структурный конфликт и его разновидности

Структурный (организационный) конфликт является одним из видов конфликтов, наряду с информационным к., ценностным к., к. отношений, поведенческим к.

Структурный конфликт имеет своей причиной несовпадение формально ожидаемой от работника и фактически выполняемой им работы.

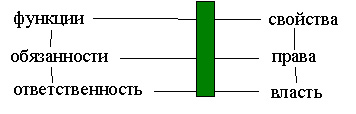

Схема для анализа структурного конфликта совпадает со схемой рабочего места в организации, разработанной в теории научной организации труда

функции - функции человека в организации;

свойства - средства для выполнения этих функций;

обязанности - функции, структурированные во времени и пространстве;

права - прежде всего права на пользование средствами и т.д.

ответственность – формально определенные зоны ответственности;

власть – совокупность возможностей, предоставляемых работнику для реализации функций; определяется взаимодействием ответственности и прав.

Рабочее место (и, соответственно, сотрудник, занимающий его) функционирует нормально только при балансе левой и правой части схемы. Имеется зона допустимого дисбаланса, обозначенная на схеме прямоугольником, при выходе за которую наступает структурный конфликт, причем он всегда выражается через конфликт другого вида (поведенческий и т.д.).

Типы структурных конфликтов:

1. Конфликт, связанный с иерархией управления (вертикальный). Столкновение межличностных отношений в рамках менеджмент -> исполнители.

2. Функциональный конфликт. Столкновение между различными структурными подразделениями. Довольно часто выясняют собственные отношения по вопросам коммерческого успеха фирмы такие смежные подразделения, как бухгалтерия и плановый отдел, отделы транспорта, сбыта и снабжения, рабочие складских помещений и товароведы.

3. Конфликт между штабным и линейным персоналом (линейные руководители – это, например, замы, прорабы, начальники отделов, т.е. они не являются топовыми менеджерами и директорами, но всё-таки обладают статусом руководителя). Это особенно наглядно, когда линейные менеджеры фактически не подчиняются штабным и функционируют самостоятельно. В остальных случаях этот тип конфликта обусловлен неопределенностью сферы полномочий, дублированием функций, отсутствием грамотных контрактов на выполнение работы. Осуществляется беспорядочная ситуация в области борьбы за рулевой статус в целях получения максимума вознаграждения, привилегий и других статусных символов.

4. Конфликт между формальными и неформальными организаторами. Столкновения возникают в связи с глубокими различиями уровней субкультуры, манеры поведения, ценностных характеристик малых социальных групп, возглавленных неформальными лидерами с требованиями должностных инструкций, уровнем корпоративной культуры в целом, низким уровнем репутации первых лиц корпорации.

Для избежания конфликтных ситуаций необходимо

осуществлять постоянный мониторинг качества выполнения менеджмента,

своевременно устанавливать миссию фирмы, ставить цели целей,

открыто обсуждать сложные проблемы перспективы развития,

своевременно заниматься системной профилактикой возможных причин конфликтов внутри коллектива и вне его, которые провоцируются столкновениями противоположных мнений, суждений.

Субъекты конфликта как элементы конфликтной ситуации

А) Субъектами конфликта являются часть участников конфликтного взаимодействия, интересы которых затронуты непосредственно. В качестве субъектов (оппонентов) конфликта могут выступать отдельные личности (руководители, сотрудники), группы, подразделения, организации.

Другая часть участников этого взаимодействия, чьи интересы затронуты косвенно, может являться посредниками, свидетелями, адвокатами, переговорниками.

Часто в конфликте можно выделить сторону, которая первой начала конфликтные действия. Ее называют инициатором конфликта. В литературе можно встретить такой термин, как «зачинщик».

Часто выделяют такую характеристику оппонента, как его ранг. Ранг оппонента – это уровень его возможностей по реализации своих целей в конфликте.

Группы поддержки. Практически всегда в любом конфликте за оппонентами стоят силы, которые могут быть представлены отдельными индивидами, группами и т.д. Активными действиями либо только своим присутствием, молчаливой поддержкой они могут коренным образом воздействовать на развитие конфликта, его исход.

Другие участники. В данную группу входят субъекты, которые оказывают эпизодическое влияние на ход и результаты конфликта. Среди них обычно выделяют подстрекателей и организаторов. Подстрекатель – лицо, организация или государство, подталкивающие другого участника к конфликту. Сам подстрекатель может затем в конфликте не участвовать. Его задача – спровоцировать, развязать конфликт и его развитие. Организатор – лицо или группа, планирующая конфликт.

Б) Участники конфликта — лица, чья степень участия в конфликте различна: от непосредственного противодействия до опосредованного влияния на ход конфликта. Выделяют несколько групп участников.

Основные участники конфликта, или противоборствующие силы. Это те субъекты конфликта, которые непосредственно совершают активные (наступательные или защитные) действия друг против друга. Некоторые авторы вводят такое понятие, как «оппонент», что в переводе с латинского означает«возра- жающий, противник в споре».

Группы поддержки. Практически всегда в любом конфликте за оппонентами стоят силы, которые могут быть представлены отдельными индивидами, группами и т. д.

Другие участники. В данную группу входят субъекты, которые оказывают эпизодическое влияние на ход и результаты конфликта (подстрекатель, организатор и др.).

Техники противостояния манипуляционному воздействию

При использовании предлагаемых далее способов психологической защиты от навязчивых и манипулятивных действий необходимо соблюдать следующие условия:

Четкие речевые формулировки.

Правильно подобранные интонации.

Основательность в ответе, которая достигается с помощью выдерживания пауз перед ответом и неторопливостью ответа, обращенностью ответа в пространство.

Рассмотрим далее несколько эффективных способов блокирования нежелательных или неуместных попыток манипулирования.

Прием 1. Техника бесконечного уточнения. Применяется, когда партнер по общению эмоционально требует чего-то или в чем-то обвиняет. В этом случае выясните как можно подробнее и точнее все, что с ним происходит, не вступая в пререкания, объяснения или оправдания. Ваш партнер может усиливать давление, вызывая вас к сопротивлению, но вы должны стойко удерживаться на позициях человека, желающего выяснить мнение другого.

Умение поставить вопрос, требующий содержательного и развернутого ответа, активизирует собственные интеллектуальные усилия. Для того чтобы задать вопрос или ответить на вопрос по существу, нужно подумать, следовательно, часть энергетического заряда перевести из эмоционального потока в рациональный. Кроме того, выигрывается время, которое партнер тратит на обдумывание ответа. Тем самым, задавая уточняющий вопрос, мы получаем время и энергию для того, чтобы не дать чувствам ошеломить нас.

Прием 2. Техника внешнего согласия, или Наведение тумана. Эта техника особенно эффективна против несправедливой критики или откровенной грубости. Уверенный человек внешне соглашается, хотя может и не изменить своей позиции. Например:

«Какая неожиданная мысль! Надо будет ее обдумать...»;

«Я подумаю над тем, как мне учесть это в работе»;

«Я подумаю, имеет ли это ко мне отношение»;

«Может быть...»

Прием 3. Техника испорченной пластинки. В ответ на нападение адресат формулирует емкую фразу, содержащую важную информацию нападающему. Фраза должна быть такой, чтобы можно было повторить ее несколько раз, не нарушая осмысленности разговора. Фраза должна произноситься как заевшая пластинка, с одной и той же интонацией. В тоне не должно быть ни «металла», ни «яда». Эта техника использует старое правило:

Сначала скажите им, что именно собираетесь им сказать.

Потом скажите им то, что вы собираетесь им сказать.

Потом скажите им, что именно вы им сказали.

Прием 4. Техника английского профессора. Партнер корректно выражает сомнения по поводу того, что выполнение чьих-либо требований действительно не нарушает его личных прав:

«Джордж, вы не могли бы говорить немного помедленнее и более короткими фразами, чтобы я мог переводить более точно?»

«Боюсь, что нет... Видите ли, говорить быстро и длинными фразами — это часть моей личности»

Возможные варианты ответов:

«Это составляет предмет моих убеждений»;

«Если я сделаю это, то буду уже не я»;

«Это не согласуется с моим представлением о себе»

Прием 5. Спокойствие и отчужденность. Эффективная психозащита требует определенной психологической холодности и отчужденности. Гнев, страх, злоба, удивление, радость должны быть купированы до того, как будут предприняты конкретные действия по психозащите. Если подобную эмоцию полностью купировать трудно, то ее нужно усложнить и трансформировать — злобу и ненависть перевести в сарказм, страх и удивление — в настороженность, радость — в иронию и пр. Если вы разозлитесь или рассердитесь — вы проиграете. Прием 6. Поиск и подключение дополнительных факторов, способных повлиять на ситуацию. Всегда существуют потенциальные ситуационные силы, работающие на нас — будь это время, люди, общественные стереотипы, какие-то параллельные события. Может сгодиться все, что манипулятор исключил из ситуации, «подгоняя» ее под себя. Кто-то спланировал общение дома? — перенесите его на улицу! На вас пытаются воздействовать наедине? — поднимите тему в компании! Изменяйте ситуационное поле таким образом, чтобы оно стало чужим для манипулятора и создавало дополнительные выгоды для вас. Прием 7. Предварительные тренировки на чужом поле. Периодически стоит практиковать нетипичное для себя поведение — нарушать свой обычный ролевой и личностный образ. С одной стороны это увеличивает степень свободы поведения, с другой — делает вас менее прогнозируемыми. Прием 8. Не принимайте чужой оценки ситуации. Если вы приняли чью-то оценку ситуации и начали планировать какие-то действия в соответствии с этой оценкой — манипулятор добился своего. Нужно не только отвергать чужие ситуационные рамки, но и предлагать собственную оценку ситуации. Ваше избавление от навязанных кем-то рамок может начаться с фразы: «А теперь позвольте рассказать, как я вижу все это...» — и далее уже можно рисовать ситуационную картину из точки, выгодной именно вам. Прием 9. По возможности не принимайте обязательства, навязанные вам извне. Лучше претерпеть кратковременные потери в деньгах, времени и силах, чем взяться выполнять внешне некритичные для вас обязательства, которые навязываются извне. Нужно исходить из того, что важны прежде всего обязательства перед собой. Прием 10. Способность изменить отношения. Нужно помнить, что любая межличностная ситуация обратима: всегда имеется возможность отступить назад из любой межличностной ситуации и сказать контролирующему и манипулирующему (будь это шеф, супруг(а), политик и пр.): «Я могу продолжать жить без твоей любви, дружбы, расположения, плохого обращения, даже если такая жизнь будет трудна для меня — пока ты не перестанешь делать А и не начнешь делать Б». Прием 11. Избегать спровоцированных бездумных действий. Если кто-то настаивает, чтобы что-то было сделано «немедленно», никогда не стоит соглашаться с этим сразу. Для начала выделите время на обдумывание ситуации и получение дополнительной информации. Следует также настаивать на внятных объяснениях. Слабые объяснения являются признаками обмана или недостатком знаний у якобы информированного собеседника. Прием 12. Критическое восприятие ситуационных требований. Следует критически подходить к любым ситуационным требованиям, какими бы тривиальными они ни казались: ролевые отношения и правила всегда должны пониматься, но далеко не всегда — приниматься. Групповые ритуалы, лозунги, обязанности и обязательства — все это зачем-то нужно кому-то. Требования, вытекающие из ситуации, далеко не всегда обязательны к исполнению. Прием 13. В жизни почти не бывает простых решений. Если кто-то говорит о «простых решениях» ваших сложных личных, социальных и политических проблем, то это, скорее всего, неправда. Прием 14. Не бывает мгновенной «приязни». Не существует такой вещи, как внезапная и безусловная любовь, доверие или дружба со стороны незнакомых людей. Дружба и доверие всегда развиваются со временем и обычно включают взаимообмен, преодоление и соучастие —т.е. предварительную работу с обеих сторон. Поэтому «внезапная любовь» и «вдруг возникшая» дружба скорее всего являются тем ситуационным фоном, который манипулятор создает для более успешного влияния для вас. Прием 15. Отделение себя от всех. Следует избегать «тотальных ситуаций», когда обращаются и указывают «всем», а не вам лично. В подобных ситуациях очень мало личного контроля и свободы, поэтому немедленно стоит определить границы собственной автономии и на всякий случай подготовить психологические и физические пути для отхода. Прием 16. Ваши ошибки — ваша проблема. Стремитесь сразу распознавать симптомы «чувства вины», провоцируемой у вас кем-то, и никогда не действуйте исходя из мотива вины. Ошибки неизбежны, но это — ваши ошибки. Поэтому не стоит спешить исправлять ошибки тем способом, который спланирован не вами. Прием 17. В каждой ситуации есть что-то новое. Будьте внимательны к тому, что вы делаете в «типичной ситуации». Нельзя позволять привычке и стандартной текущей процедуре заставлять вас действовать бездумно — ведь каждая последующая «типичная ситуация» всегда является слегка иной, а вашими шаблонными действиями всегда можно воспользоваться ввиду их высокой прогнозируемости. Прием 18. Не связывайте себя прошлым поведением. Когда кто-то упоминает о вашей «надежности» — всегда стоит насторожиться. Ведь совершенно нет необходимости поддерживать соответствие между вашими действиями в разные моменты времени — и вы, и ситуация можете измениться. Поэтому статус «надежного» всегда несколько фальшив, так как он предусматривает какие-то действия и реакции, зависящие не от ситуации, а от самого статуса «надежности». Гораздо предпочтительней статус «адекватности ситуации». Прием 19. Надумали — действуйте! Недостаточно просто понять, что имеет место манипулирование, — нужно всегда быть готовым открыто не подчиниться, защищаться, бросать вызов, а также претерпевать последствия такого поведения.

По презентации Бережной

Манипулятор – это человек, который эксплуатирует, использует или управляет собой и другими как вещами в совершенно ущербной манере.

Отличительные черты манипуляции

Осознанность манипулятором своих действий

Скрытость его целей

Скрытость средств манипулятора

Принятие адресатом на себя ответственности за происходящее

Правила цивилизованного противостояния

Противостояние начинается с минимальных средств

Противостояние прекращается когда:

Манипулятор переключится на цивилизованное взаимодействие

Противостоящий адресат влияния принял решение капитулировать

Переход к более мощным средствам противостояния осуществляется, если манипулятор не реагирует на менее мощные

Психологическая самооборона требует:

Использование четких речевых формул

Правильно подобранной интонации

Основательности в ответе, которая достигается

Неторопливостью ответа

Обращением ответа в пространство, более глубокое и обширное, чем то, которое представляет собой непосредственная зона столкновения

Техники психологич. самообороны:

|

Название техники |

Определение |

|

Техника бесконечного уточнения |

Подробное и точное прояснение того, что является мишенью нападающего или манипулятора |

|

Техника внешнего согласия, или наведения тумана |

Выражение согласия с какой-либо частью высказывания партнера или с тем, что то, что он обратил внимание, действительно важно, представляет интерес, заставляет задуматься, содержит в себе ценное рациональное зерно, обогащает наше видение проблемы или даже соответствует истине |

|

Техника испорченной пластинки |

Многократное повторение одной и той же фразы, содержащей в себе важное сообщение нападающему или манипулятору, всякий раз с одной и той же интонацией |

|

Техника английского профессора |

Конкретное выражение сомнения по поводу того, что выполнение чьих-либо требований действительно не нарушает личных прав адресата |

Техники информационного диалога:

Вопросы, направляемые на прояснение сути дела

Вопросы, направляемые на прояснение целей манипулятора

Ответы – сообщения

Предложения по существу дела

Предложение ограничить область суждения

Отказ или отсрочка ответа

Ошибки использования техник:

Самооправдание

Встречное нападение

Вопрос о мнении других людей, третьих лиц

Вопрос об источнике информации

Вопрос о «защитниках»

Лживые и неискренние высказывания

Грубые формулировки вопросов и ответов

Высказывание о психологических правах и обязанностях

Вопрос об отношении

Доп. Способы противостояния влиянию:

энергетическая мобилизация – намеренная активизация факторов, производящих, питающих, восстанавливающих и усиливающих индивидуальную энергию; в частности, преобразование любых отрицательных или амбивалентных эмоций в гнев

творчество – создание нового, пренебрегающее влиянием образца, примера или моды, либо преодолевающее его

уклонение – избежание любых форм взаимодействия с инициатором воздействия, в том числе случайных личных встреч и столкновений, и/или сокращение и регламентация времени, условий, процедуры взаимодействия

отказ – выражение адресатом своего несогласия выполнить просьбу инициатора воздействия

Типы конфликтного поведения: соперничество

Явная или скрытая борьба за власть, любовь, престиж, признание, материальное преуспевание, реализацию внутреннего потенциала человека.

Тот кто соперничает, стремится воплотить на практике принцип «Выиграл – проиграл». При этом тот, кто соперничает легко может оказаться в ситуации «проиграл – Выиграл» или хуже того «проиграл – проиграл».

Разумное соперничество называется честной конкуренцией.

Идеолог – Карл Зиммель. Главная идея: формы социальной жизни — это господство, подчинение, соперничество, разделение труда, солидарность и т. д.

Внутренняя конкуренция в организации является одним из важнейших условий ее развития. Соперничество менеджеров — это специфическая область отношений, взаимодействий руководителей, направленных на получение определенных преимуществ.

- борьба за новые преимущества – атакующее соперничество

- борьба за сохранение имеющегося – защитное соперничество

Никаких правил нет, и менеджеры используют много грязных приемов чтобы выиграть.

Формы конкуренции (соперничества):

Пытаются достичь больших результатов в проф. деятельности;

Мешают конкуренту достигать лучших результатов;

Пытаются склонить наблюдателей и «судей» на свою сторону любыми способами;

Через других людей распускают мнение, кто лучше, естественно в своих интересах ;

Через других людей неофициально распространяют информацию о том, сколько минусов у конкурента;

Формы соперничества могут быть позитивными, негативными и нейтральными в зависимости от того, как они влияют на эффективность предприятия.

В ходе соперничества отношения между сторонами могут быть дружественные, нейтральные, напряженные(не выходят за рамки формальных отношений), враждебные (выходят за рамки формальных отношений), псевдодружественные.

Чем выше статус человека, тем более жесткие формы конкуренции он встречает. Чем выше должность, чем крупнее компания тем больше времени и сил тратится на соперничество, конкуренцию.

Типы конфликтного поведения: аккомодация

Аккомодация - приспособление схемы поведения к ситуации за счет активности, в результате чего существующая схема изменяется.

Стиль приспособления - характеризуется тем, что субъект действует совместно с другими, не стремясь отстаивать свои интересы. Следовательно, он уступает своему оппоненту и смиряется с его доминированием. Данный стиль следует использовать в случае, если вы чувствуете, что, уступая в чем-то, вы мало теряете. Наиболее характерные ситуации: субъект стремится сохранить мир и добрые отношения с другими; он понимает, что правда не на его стороне; у него мало власти или мало шансов победить; он понимает, что итог разрешения конфликта намного важнее для другого субъекта, чем для него.

Приспособление применимо при любом типе конфликтов. Но, пожалуй, этот стиль поведения наиболее подходит к конфликтам организационного характера, в частности, по иерархической вертикали: нижестоящий — вышестоящий, подчиненный — начальник и т. д.

В таких ситуациях бывает крайне необходимо дорожить поддержанием взаимопонимания, дружественного расположения и атмосферы делового сотрудничества, не давать простора запальчивой полемике, выражению гнева и тем более угроз, быть постоянно готовым поступиться собственными предпочтениями, если они способны нанести урон интересам и правам оппонента.

Разумеется, стиль приспособления, выбранный в качестве образца конфликтного поведения, может оказаться и малоэффективным. Он вовсе не приемлем в ситуациях, когда субъекты конфликта охвачены чувством обиды и раздражения, не хотят отвечать друг другу доброжелательной взаимностью, а их интересы и цели не поддаются сглаживанию и согласованию.

Типы конфликтного поведения: ассимиляция

Ассимиляция (лат. assimilatio — уподобление) – потеря одной части социума (или группой) своих отличительных черт и замена их заимствованной у другой части.

В целом, это культурный сдвиг в самосознании определённой социальной группы, ранее представлявшей иную общность в плане языка, религии или культуры.

Ассимиляция может носить как добровольный характер (увлечение другой более культурой), так и принудительный характер — культурный ассимилятор, частичное истребление, вынужденная толерантность, законодательная деятельность, направленная на подавление культурно-языковых явлений.

Ассимиляция может проходить естественно и насильственно:

Естественная ассимиляция — следствие объективных процессов экономического и политического сближения территорий (отдельных регионов и целых государств) и народов, давших мощный импульс их культурному сближению. Естественная ассимиляция характерна и для мигрантов, вливающихся в состав коренного населения, растворяясь в нем.

Ассимиляция может проходить естественно и насильственно:

Принудительная — проявление определенной национальной политики с целью уничтожение этноса как самостоятельной единицы, но не физически: ограничение сферы применения национального языка; искоренение национальных традиций; насаждение несвойственных народу видов деятельности. Политика деформации морали, системы ценностей, провокация или искусственное «выпячивание» негативных черт «национального» характера.

Насильственная ассимиляция — потенциальный источник межэтнических конфликтов. Насильственную ассимиляцию необходимо отличать от вынужденной, когда быстрая ассимиляция приезжих является существенным условием успешной адаптации.

Вестернизация (Western — западный) — заимствование англо-американского или западноевропейского образа жизни в области экономики, политики, образования и культуры.

Вестернизация — это распространение западных ценностей по всему миру.

Исламизация (aslamah) — процесс усиления влияния ислама в различных сферах государственной политики и общественной жизни, а также процесс увеличения количества мусульман.

Влияние меньшинства:

Разновидность социального воздействия, при котором мнение меньшинства оказывает влияние на группу в целом.

Меньшинство с самого начала выражает четкую позицию.

Меньшинство должно твердо придерживаться своей позиции, несмотря на давление большинства.

Конфликт – Проект «Ассимиляция»

Индивидуальная траектория развития – это целенаправленная дифференциальная программа, обеспечивающая выбор в развитии и реализации личностных качеств (самоопределение, самореализацию):

1) определение потребностей и мотивов;

2) постановка цели;

3) разработка ИТР;

4) Определение инструментария (ЗУН);

5) определение условий, обеспечивающих достижение цели;

6) видение результатов и их корректировка.

Для справки

МИМЕТИЗМ или МИМИКРИЯ – (mimetisme, mimicry - подражание, маскирование). Подражательная окраска и сходство животных с неодушевленными предметами или с местом их обитания, предохраняющие их от взоров врагов.

Типы конфликтного поведения: доминация

В любых отношениях, будь это отношения между мужчиной и женщиной, между друзьями или между родителями, есть тот, кто доминирует (является ведущим) и есть тот, над кем доминируют (ведомый).

Ресурсы

Кто в семье главный и почему?

Домохозяин - настоящий мужик или подкаблучник?

Главный секрет семейного счастья

Первое правило доминирования: доминировать пытается тот, кто ценит себя выше партнера и может первым разорвать отношения.

В отношениях управляет тот партнер, который считает себя более значимым, тот, который ценит себя больше и ощущает выше своего партнера. Самое главное, что он не является лучшим, а именно считает себя лучшим. Дело в том, что человек, который считает себя более значимым, всегда готов разорвать отношения, разбить их ради своих интересов и легко построить новые, если ему это нужно. Такой человек более эгоистичен, чем его партнер.

Ведомый партнер всегда ставит отношения выше своих интересов, а его значимость всегда будет ниже. И тут есть очень важный момент, бессознательный механизм, который цепляет, «ведь партнер может бросить меня и найти лучше». Из-за этого человек, который первым может уйти и легко разорвать отношения, всегда более ценный.

Доминирующий легко идет на конфликт и всегда свои решения ставит выше решений партнера.

Ведомый – наоборот, чаще идет на примирение, потому что у него всегда присутствует страх потери. И мужчины, которые всегда идут на уступки, боятся конфликтов и не ограничивают желания женщины, не ставят их на место, автоматически отдают ей полную власть управления их отношениями. В этих отношениях доминирует женщина. Но женщине власть не нужна, она ее не хочет даже тогда, когда ведет борьбу за нее. А получив отпор, она успокаивается, проверив мужчину на прочность. Но если она получает власть, она не знает что с ней делать.

Серьезную ошибку допускают мужчины, которые, когда женщина качает свои права или манипулирует своим уходом, просят ее решить, хочет ли она быть с ним или нет. Этим самым, они отдают ей право управления в отношениях, доминировать и этим самым теряют отношения, потому что автоматически теряют последние остатки своей ценности для женщины. А если еще и начинают проситься обратно или бить на жалость, то теряют и уважение.

После этого они вызывают у женщины отвращение и жалость, но никак не любовь.

Лучше самому принять решение – бросить первым или по-другому решить ситуацию, взять напором и настоять на своем.

Второе правило доминирования: доминировать будет тот, кто менее эмоционально втянут в отношения. В отношениях между мужчиной и женщиной управляет тот, кто любит меньше.

Из этого можно вынести то, что тот, кто постоянно ревнует, обижается, закатывает истерики, рыдает – всегда находится в роли ведомого. Он никогда не будет доминировать. И второй вывод из этого – женщина всегда более эмоциональна и действует в основном под воздействием эмоций. Мужчина же на оборот– всегда более сдержан и более рационален, а значит,

доминирование больше подходит мужчине и он должен доминировать.

Третье правило доминирования: в отношениях доминирует всегда тот человек, который более самодостаточный.

Самодостаточный – это тот, кто независим от отношений, потому что для него они являются лишь частью жизни и существуют еще и другие равнозначные источники для получения эмоций. Поэтому если даже человек потеряет отношения, он найдет кучу других источников радости, которые помогут ему пережить потерю отношений.

Типы конфликтного поведения: избегание

Избегание (уход от решения ситуации)

Стратегия ухода отличается стремлением уйти от конфликта. Такое поведение бывает, если предмет конфликта не имеет существенного значения. Как правило, это взаимная уступка, т.е. обе стороны готовы избежать ситуации спора, чтобы сохранить отношения.

Часто люди стараются избежать обсуждения конфликтных вопросов и отложить принятие сложного решения «на потом». В этом случае человек не отстаивает собственные интересы, но при этом не учитывает и интересы других. Многие люди, как правило, чувствуют себя не комфортно, попадая в конфликтную ситуацию, не знают как себя вести в таком случае, и поэтому стараются их избегать. Действительно, можно психологически отстраниться от определенной ситуации или просто физически покинуть место возникновения конфликта. Когда цель сохранения хороших взаимоотношений не важна, например, как в случае столкновения с незнакомыми подвыпившими дебоширами, уход от конфликта вполне разумен и оправдан. Но в важных и нужных взаимоотношениях следует понимать, что избегание конфликта не ведет к решению возникших противоречий. Как правило, таким образом, достигается лишь временная отсрочка. Без всяких сомнений, через некоторое время конфликт повториться.