Глава 19

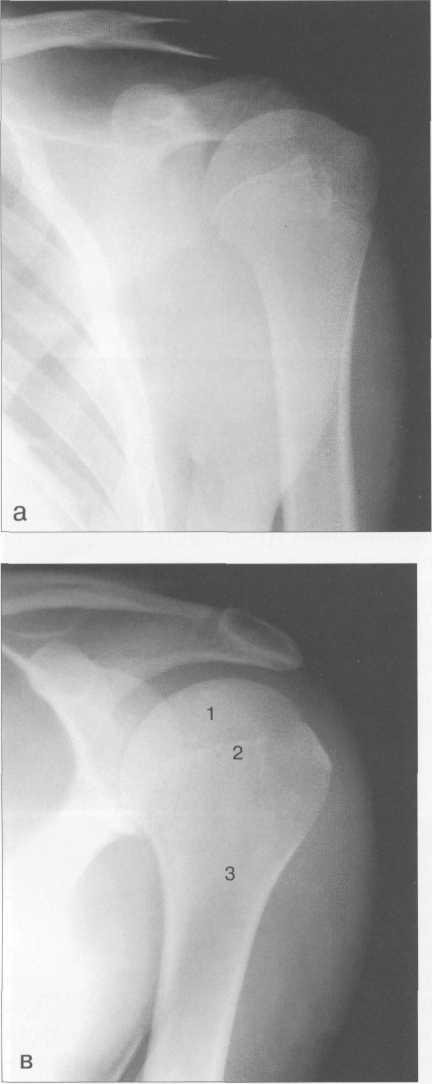

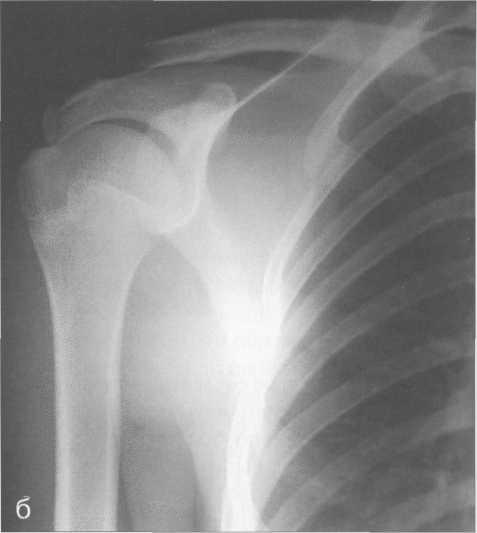

Рис. 19.15. Рентгенограммы плечевого сустава.

а — 13 лет. Прослеживается зона роста плечевой кости. 6—15 лет. Полная оссификация ядра эпифиза головки плечевой кости, в — взрослый:

1 — головка плечевой кости; 2 — анатомическая шейка плечевой кости; 3 — хирургическая шейка плечевой кости.

имеет неправильную форму и неравномерную ширину (рис. 19.14). Достоверное определение соответствия локального костного возраста паспортному возрасту ребенка возможно в отношении двух возрастных сроков — 1 года и 4 лет. Показателем такого соответствия у детей 1 года является наличие ядра окостенения головки плечевой кости, у детей 4 лет — наличие центров оссификации грудинного конца ключицы. В 5—8 лет происходит практически полное окостенение головки плечевой кости, грудинного конца ключицы и краев суставной ямки лопатки. Вначале происходит быстрое увеличение размеров переднемедиального ядра окостенения, затем заднелатерального ядра. Головка плечевой кости представлена двумя (иногда одним) неравномерными по величине ядрами окостенения, окруженными четкими замыкающими пластинками. После завершения окостенения головки плечевой кости, размеры и форма костных частей головки плечевой кости соответствуют размерам ее хрящевой мо-

357

дели. Окостенение краев суставной ямки лопатки начинается в возрасте 4,5—5 лет и также происходит из множественных центров оссификации, которые сливаются между собой примерно к 6-7 годам. На рентгенограмме грудино-ключичного сочленения прослеживается ядро окостенения грудинного конца ключицы. У детей 4,5—5 лет у латерального контура суставной ямки могут быть видны небольшие отдельные центры оссификации ее краев.

У детей 7—8 лет критерии оценки правильности анатомических соотношений плечевого сустава такие же, как у взрослых, а именно — проецирование нижнемедиального отдела головки плечевой кости выше нижнего края суставной ямки лопатки.

Таким образом, показателем соответствия локального костного возраста паспортному возрасту ребенка у детей 4 лет является наличие центров окостенения краев суставной ямки лопатки, у детей 6—7 лет — оссифицированность большей части головки плечевой кости и грудинного конца ключицы, у детей 7,5—8 лет — полная оссификация хрящевой модели головки плечевой кости, включая оба ее бугорка.

9-14 лет — период окостенения апофизов костей. Центры оссификации появляются в период с 11 до 13 лет с интервалами в несколько месяцев в такой последовательности: апофиз клювовидного отростка, нижний угол тела лопатки, конец акромиального отростка. Параллельно с окостенением апофизов заканчивается оссификация тела лопатки и акромиального конца ключицы (рис. 19.15 а, б).

В течение заключительного этапа формирования данного отдела костно-суставной системы (15-17 лет) происходит синостозирование ядра окостенения грудинного конца ключицы, апофизов лопатки и проксимальной метаэпифизарной ростковой зоны плечевой кости (рис. 19.15,6, в).

Нормальная анатомия плечевого сустава

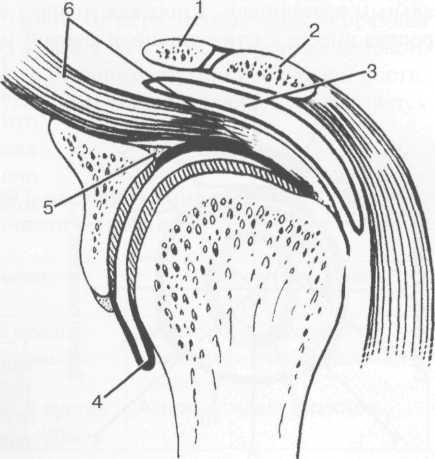

Плечевой сустав формируют головка плечевой кости, суставная впадина лопатки и прикрепляющиеся к ним сухожилия мышц, капсула сустава, связки. Акромиальный отросток лопатки и акромиальный конец ключицы образуют акромиально-ключичное сочленение. Головка плечевой кости значительно больше соответствующей ей суставной впадины: суставная впадина лишь на '/, покрывает головку плечевой кости. Площадь суставной поверхности впадины увеличивается за счет наличия фиброзного хрящевого кольца (суставной губы) (рис. 19.16).

Суставная капсула укреплена тремя суставно-плечевыми связками: lig. glenohumerale (верхней,

Рис. 19.16. Анатомия плечевого сустава.

1 — ключица; 2 — акромиальный отросток лопатки; 3 — подакромиальная сумка; 4 — аксиллярный карман суставной полости; 5 — край суставной губы; 6 — надост-ная мышца и ее сухожилие.

358

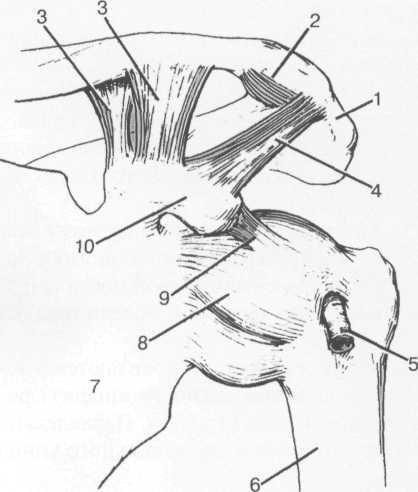

Рис. 19.17. Связки плечевого сустава.

1 — акромиальный отросток лопатки; 2 — lig. acromio-clavicularae; 3 — lig. coracoclavicularae; 4 — lig. cora-coacromiale; 5 — сухожилие m. biceps; 6 — плечевая кость; 7 — лопатка; 8 — капсула сустава; 9 — lig. coracohumeri; 10 — клювовидный отросток лопатки.

средней и нижней). Выше и ниже средней суставно-плечевой связки расположены два выпячивания суставной капсулы — верхний и нижний подлопаточные вывороты (recesseus subscapularis) (рис. 19.17). Фиброзный слой капсулы подкрепляется вплетающимися в него сухожилиями четырех мышц — так называемая ротаторная манжетка (рис. 19.18). В ротаторную манжетку входят следующие структуры: спереди — сухожилие подлопаточной мышцы (m. subscapularis), сверху — сухожилие надост-ной мышцы (m. supraspinatus), сзади — сухожилия подостной и малой круглой мышцы (т. infraspinatus). Недавно, частично с помощью МРТ, было выявлено, что надостная мышца состоит из двух частей.

Нижняя поверхность акромиального отростка лопатки, клювовидно-акромиальная связка и ключично-акромиальный сустав формируют надостный выход, или клювовидно-акро-миальную арку.

Проксимальный отдел длинной головки двуглавой мышцы (m. biceps) имеет сложное прикрепление. Местами прикрепления являются верхний суставной бугорок и верхние отделы суставной губы. Фиброзные волокна также натянуты к заднему и переднему отделам суставной губы и суставной капсулы. Сухожилие загибается кпереди, проходит через полость плечевого сустава, ложится в межбугорковую борозду плечевой кости, где оно окружено синовиальным влагалищем. Короткая головка двуглавой мышцы берет начало от клювовидного отростка вместе с клювовидно-плечевой мышцей.

Субакромиально-субдельтовидная сумка (b. subacro-miale) (рис. 19.19) располагается более поверхностно по отношению к ротаторной манжетке, под акромиально-ключичным суставом и дельтовидной мышцей. В норме она не сообщается с плечевым суставом. Она является самой большой сумкой и состоит из субакромиального и

Рис. 19.18. «Ротаторная» манжетка плечевого сустава.

1 — сухожилие малой круглой мышцы; 2 — сухожилие m. infraspinatus; 3 — сухожилие т. supraspinatus; 4 — акромиальный от-росток лопатки; 5 — субакромиальная сумка; 6 — lig. coraco-acromiale; 7 — клювовидный отросток; 8 — сухожилие m. subscapularis; 9 — суставная губа; 10 — фиброзная капсула.

359

Рис. 19.19. Суставные синовиальные сумки плечевого сустава.

I — bursa supraacromiale; 2 — субакромиально-субдельтовидная сумка (b. subacromiale); 3 — bursa coraco-claviculare; 4 — bursa subcoracoidea; 5 — bursa subscapularis.

субдельтовидного отделов, разделенных вырезкой. В 10% случаев субакромиально-субдельтовидная сумка под клювовидным отростком сообщается с подклювовидной сумкой. Внутрисуставной диск акромиально-ключичного сустава имеет клиновидную форму и расположен в верхней части суставной капсулы.

МРТ-анатомоя плечевого сустава

МР-плоскости сканирования, рекомендованные для визуализации мягкотканных структур плечевого сустава, представлены в табл. 19.4.

МР плечевого сустава в аксиальной плоскости. Надостная мышца (m. supraspinatus), которая располагается под углом в 40° к корональной плоскости, хорошо видна на аксиальных срезах. Центрально расположенные сухожилия берут волокна от переднего и заднего брюшка мышцы и характеризуются эксцентричным ходом под углом в 50° среди мышечных волокон. Оба мышечных брюшка и сухожилие прикрепляются к большому бугорку плечевой кости. Кроме того, более чем в 80% случаев центральное сухожилие мышцы также прикрепляется

Рекомендуемые плоскости МРТ-исследования мягкотканных структур плечевого сустава

Таблица 1 9.4

|

Аксиальная |

Косая корональная |

Косая сагиттальная |

|

плоскость |

плоскость |

плоскость |

|

Надостная мышца |

Сухожилия надостной мышцы |

Ротаторная манжетка |

|

Суставная губа |

Сухожилия подостной мышцы |

Клювовидно-акромиальная |

|

Суставная капсула |

Субакромиальная сумка |

связка |

|

Суставные плечевые связки |

Акромиально-ключичный сустав |

Акромиальный отросток |

|

Сухожилие двуглавой мышцы |

Верхний край суставной губы |

|