- •Аналитическая химия

- •Часть 1

- •Isbn 985-466-015-х

- •Раздел 1

- •Глава 1

- •Разложение пробы

- •1.3. Виды анализа

- •Экстракционная фотометрия

- •Глава 2

- •2.1. Аналитические реакции

- •2.2. Систематический и дробный анализ

- •Комплексообразование

- •2.3. Общая характеристика, классификация и способы обнаружения катионов

- •2.4. Общая характеристика, классификация и способы обнаружения анионов

- •Глава 3

- •3.1. Общая характеристика химического равновесия. Константа химического равновесия

- •3.2. Активность и коэффициент активности

- •3.3. Отклонения от идеальности в растворах сильных электролитов

- •3.4. Виды констант химического равновесия, используемые в аналитической химии

- •3.5. Общие принципы расчёта состава равновесных систем

- •Глава 4

- •4.1. Важнейшие теории кислот и оснований

- •4.2. Количественное описание силы кислот и оснований

- •4.3. Влияние растворителя на кислотно-основные свойства растворённого вещества

- •4.4. Нивелирующее и дифференцирующее действие растворителя. Сильные и слабые кислоты и основания

- •4.5. Расчёт рН водных растворов различных прото- литов

- •4.6. Расчёт состава равновесных смесей протолитов при заданном значении рН

- •4.7. Кислотно-основные буферные растворы

- •Глава 5

- •5.1. Понятие о комплексном соединении

- •5.2. Классификация комплексных соединений

- •5.3. Равновесия в растворах комплексных соединений

- •Общая константа образования

- •5.4. Влияние различных факторов на комплексообразование в растворах

- •5.5. Применение органических реагентов в аналитической химии

- •Лиганды с одним типом донорных атомов о,о-лиганды

- •Шестичленные циклы

- •Органические реагенты

- •6.1. Произведение растворимости малорастворимого электролита

- •Глава 6

- •6.2. Растворимость

- •6.3. Влияние различных факторов на растворимость

- •6.4. Общие принципы растворения осадков малорастворимых электролитов

- •Глава 7

- •7.1. Общая характеристика окислительно-восстановительных реакций

- •7.2. Количественная оценка окислительно-восстановительной способности веществ

- •7.3. Влияние различных факторов на протекание окислительно-восстановительных реакций

- •Глава 8

- •8.1. Отбор пробы

- •Анализируемым образец

- •I эмпирический

- •Генеральная проба

- •Лабораторная проба

- •8.2. Разложение пробы

- •9.1. Общая характеристика и классификация

- •Глава 9

- •9.2. Жидкость - жидкостная экстракция

- •Реэкстракт

- •Реэкстракция

- •Сложные эфиры фосфорной кислоты, фосфоновых, фосфиновых кислот, фосфиноксиды, сульфоксиды, диантипирилметан

- •Третичные амины, четвертичные аммониевые соли, соли тетрафениларсония и тетрафенилфосфония.

- •Глава 10

- •10.1. Приближённые вычисления и значащие цифры

- •3 Значащие цифры

- •1 Значащая цифра

- •10.2. Понятие об аналитическом сигнале

- •10.3. Методы расчёта концентрации вещества по величине аналитического сигнала

- •10.4. Неопределённость и погрешности измерений

- •10.5. Некоторые основные положения математической статистики, используемые в аналитической химии

- •10.6. Пример статистической обработки результатов измерений. Исключение промахов

- •10.7. Основные характеристики методики анализа

- •Раздел 2

- •Глава 11

- •11.3. Понятие о механизме образования осадка

- •11.4. Коллоидная стадия образования осадка

- •11.5. Причины загрязнения осадка и способы их устранения

- •11.6. Основные этапы методики гравиметрического определения методом осаждения

- •11.7. Гравиметрия в фармацевтическом анализе

- •Глава 12 общая характеристика титриметрических методов анализа

- •12.1. Основные понятия титриметрии

- •Исчезновение окраски фенолфталеина

- •Появление розовой окраски раствора

- •12.2. Классификация титриметрических методов анализа и способов титрования

- •12.3. Стандартные растворы и стандартные вещества

- •12.4. Расчёты, связанные с приготовлением растворов титрантов и титрованием

- •Vисх_mрисх_m(hCl) _n(hCl) - m(hCl) _c(hCl) - V - m(hCl) _p _ra(hCl) -p_ ra(hCl) -p _p-ra(hCl)

- •Глава 13 кислотно-основное титрование

- •13.1. Титранты и стандартные вещества

- •13.2. Обнаружение конечной точки титрования. Кислотно-основные индикаторы

- •13.3. Кривые титрования

- •13.4. Факторы, влияющие на величину скачка титрования

- •0,1МNaOh (1), 0,001мhCl 0,001мNaOh (2) и или основания (рис. 13.4).

- •0,1МhCl 0,1мNaOh (3)Прямое титрование таких

- •13.5. Погрешности титрования

- •13.6. Некоторые случаи практического применения кислотно-основного титрования в водных растворах

- •Глава 14 кислотно-основное титрование в неводных средах

- •14.3. Применение в фармацевтическом анализе

- •Глава 15 комплексометрическое титрование

- •15.1. Общая характеристика

- •15.2. Меркуриметрическое титрование

- •Ind HgInd фиолетовый Ind жёлтыйHg[Fe(cn)sNo]

- •15.3. Комплексонометрическое титрование

- •Глава 16

- •16.3. Меркурометрическое титрование

- •Глава 17

- •17.1. Общая характеристика и классификация

- •17.2. Кривые титрования

- •17.3. Способы обнаружения конечной точки титрования. Окислительно-восстановительные индикаторы

- •Глава 18

- •18.1. Иодометрическое титрование

- •18.2. Хлориодометрическое титрование

- •18.3. Иодатометрическое титрование

- •18.4. Броматометрическое титрование

- •18.5. Нитритометрическое титрование

- •I" крахмал избыток NaNo2 i4

- •18.6. Перманганатометрическое титрование

- •18.8. Дихроматометрическое титрование

- •18.8. Цериметрическое титрование

- •Раздел 3

- •Глава 19

- •19.1. Природа и свойства электромагнитного излучения

- •19.2. Классификация спектроскопических методов анализа

- •Глава 20

- •20.2. Отклонения от основного закона светопоглощения

- •20.3. Атомно-абсорбционная спектроскопия

- •20.4. Молекулярная абсорбционная спектроскопия в уф- и видимой области

- •Сурьмяно-цезиевый фотоэлемент кислородно-цезиевый фотоэлемент

- •20.4.3. Практическое применение и основные приёмы фотометрического анализа

- •Измерение светопоглощения хлороформного экстракта

- •Метод отношения пропусканий

- •Метод предельной точности

- •20.5.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.5.2. Общая характеристика ик-спектров

- •20.5.3. Измерение аналитического сигнала

- •20.5.4. Практическое применение

- •Глава 21 эмиссионные спектроскопические методы анализа

- •21.1. Атомно-эмиссионная спектроскопия

- •21.1.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •21.1.2. Измерение аналитического сигнала

- •Пламенная фотометрия

- •3000-7000 °C невысокая воспроизводимостьтолько щелочные, щелочноземельные металлы и т.П.

- •Фотоэлементы, фотоумножители, фотодиоды

- •21.1.3. Практическое применение

- •20.2. Люминесцентная спектроскопия

- •20.2.1 Классификация видов люминесценции

- •21.2.2 Механизм молекулярной фотолюминесценции. Флуоресценция и фосфоресценция

- •21.2.3 Основные характеристики и закономерности люминесценции

- •21.2.4. Влияние различных факторов на интенсивность флуоресценции растворов

- •21.2.5. Измерение аналитического сигнала

- •21.2.6. Практическое применение и основные приёмы люминесцентного анализа

- •Рибофлавин офлоксацин

- •Глава 22 общая характеристика и теоретические основы хроматографических методов анализа

- •22.1. Общая характеристика

- •22.2. Классификация хроматографических методов

- •Агрегатное состояние подвижной фазы

- •22.3. Хроматографические параметры

- •22.4. Теории хроматографического разделения

- •Глава 23

- •Сорбент помещают внутрь колонки

- •23.3. Особенности газотвёрдофазной хроматографии

- •23.4. Особенности газожидкостной хроматографии

- •23.5. Индексы удерживания Ковача

- •23.6. Практическое применение

- •Глава 24

- •Жидкостная хроматография

- •24.1. Общая характеристика

- •24.2. Плоскостная хроматография

- •Плоскостная хроматография

- •24.2.1. Методика получения плоскостной хроматограммы

- •24.2.2. Анализ плоскостной хроматограммы

- •24.2.3. Практическое применение

- •24.3. Колоночная жидкостная хроматография

- •24.3.1. Устройство жидкостного хроматографа

- •Ввод пробы

- •24.3.2. Практическое применение

- •24.4. Характеристика отдельных видов жидкостной хроматографии

- •24.4.1. Ионообменная хроматография

- •Сильнокислотные

- •24.4.2. Эксклюзионная хроматография

- •Глава 25 общая характеристика электрохимических методов анализа. Кондукгометрия

- •25.1. Основные понятия, связанные с электрохимическими методами анализа

- •25.2. Классификация электрохимических методов анализа

- •25.3. Кондуктометрия

- •25.3.1. Теоретические основы и классификация

- •25.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •25.3.4. Практическое применение

- •25.3.5. Понятие о высокочастотной кондуктометрии

- •Глава 26 потенциометрический и кулонометрический методы анализа

- •26.1. Потенциометрический метод анализа

- •26.1.1. Общая характеристика и классификация

- •26.1.3. Индикаторные электроды

- •Первичные ионоселективные электроды

- •Электроды с подвижными носителями

- •Имеют жидкую мембрану -

- •26.1.4. Прямая потенциометрия

- •26.1.5. Потенциометрическое титрование

- •26.2. Кулонометрический метод анализа

- •26.2.1. Общая характеристика и классификация

- •26.2.2. Прямая кулонометрия

- •26.2.3. Кулонометрическое титрование

- •Глава 27 вольтамперометрический метод анализа

- •27.1. Принцип измерения аналитического сигнала.

- •27.2. Вольтамперограмма

- •Максимум второго рода

- •Максимум первого рода

- •27.3. Некоторые современные разновидности вольт- амперометрии

- •27.4. Практическое применение вольтамперометрии. Амперометрическое титрование

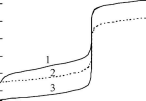

13.4. Факторы, влияющие на величину скачка титрования

На величину скачка титрования в кислотно-основном титровании влияют:

концентрация титруемого вещества и титранта,

сила титруемой кислоты или основания,

температура,

ионная сила раствора.

При уменьшении концентрации титруемого вещества и титранта величина скачка титрования уменьшается (рис. 13.4), поэтому кислотно-

pH

12 10 86 4 2 0

Рис.

13.4.Кривые

титрования 0,1МCH3COOH силы

титруемой кислоты

0

0,5

1

1,5f

0,1МNaOh (1), 0,001мhCl 0,001мNaOh (2) и или основания (рис. 13.4).

0,1МhCl 0,1мNaOh (3)Прямое титрование таких

кислот как H3BO3 (pKa = 9,2) илиNH4+ (pKa = 9,24) в водных растворах с удовлетворительной погрешностью невозможно и поэтому для их определения используют специальные приёмы.

Температура и ионная сила влияют на величину скачка титрования менее заметно, чем концентрация или сила титруемой кислоты или основания. При повышении температуры константа автопротоли- за воды увеличивается, поэтому величина скачка кислотно-основного титрования в водном растворе уменьшается. Аналогичным образом влияет на величину скачка титрования ионная сила раствора.

13.5. Погрешности титрования

Методика титриметрического анализа многостадийна, погрешности могут возникать на любой стадии её проведения: при измерении массы навески, объёма приготовленного раствора или алик- воты, при проведении титрования, обнаружении конечной точки титрования. В зависимости от причины возникновения погрешности в титриметрических методах анализа, как и погрешности вообще, могут быть:

определяемое

вещество определяемое вещество

всё

время перетитровывается всё время

недотитровывается

К появлению систематических погрешностей в титриметриче- ских методах анализа может приводить:

использование неверно градуированной посуды;

неправильная техника титрования(слишком быстрое добавление титранта);

неточное считывание объёма титранта, израсходованного для титрования;

несовпадение точки эквивалентности и рТ индикатора.

Погрешности, обусловленные несовпадением точки эквивалентности и рТ индикатора, называются индикаторными.

Индикаторные погрешности в кислотно-основном титровании удобно разделить на 4 вида:

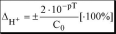

Водородная индикаторная погрешностьможет возникнуть при недотитровании сильной кислоты (в таком случае погрешность отрицательная) либо когда сильная кислота используется в качестве титранта и добавлена в избытке (положительная погрешность).

-pT

п(НзО+)

V

конечн

ДН+

+

С

0V0

С0V0

п(НзО+)

исх

Если концентрации титруемого вещества и титранта одинаковы, то конечн = 2V0, тогда

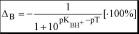

Гидроксидная погрешностьможет возникнуть при недотитровании сильного основания (отрицательная погрешность) либо в том случае, когда сильное основание используется в качестве титранта и добавлено в избытке (положительная погрешность).

Кислотнаяи основная индикаторные погрешностимогут быть только отрицательными (если, конечно, исключить гипотетический случай использования слабой кислоты или основания в качестве титранта).

Величина кислотной погрешности представляет собой молярную долю неоттитрованной кислоты.

1

[НА]=

[Н3О

]

•[•100%]

А

НА1

+ 10pT-pK

Если

10pT—pKa

>> 1, то |аНА=-10pKa-рН[100%]

Формула для расчёта основной погрешности выводится аналогичным образом и выглядит следующим образом

или в упрощённом виде

pT-pK

+ А

B

=-10

ВН+

• [100%]

Пример 13.1.Рассчитать систематическую индикаторную погрешность титрования 0,1 МHCl и 0,1 МHCOOH при использовании в качестве титранта 0,1 МNaOH и индикатора метилового оранжевого (рТ = 4).

В случае НС1 титрование заканчивается при рН меньшем (4), чем рН в точке эквивалентности (7), поэтому имеет место водородная индикаторная погрешность. Поскольку в конечной точке титрования определяемое вещество будет недотитровано, величина систематической индикаторной погрешности будет отрицательной

1•10-4

Атт+ = -2 100% = -0,2%

Н0,1

При титровании НСООН в конечной точке титрования будет оставаться неоттитрованная слабая кислота, поэтому в данном случае будет кислотная индикаторная погрешность.

0,25

НА= ^^ • 100% = -36%

1 +10

Совершенно очевидно, что метиловый оранжевый не может быть использован для обнаружения конечной точки титрования раствора НСООН раствором NaOK

Даже в том случае, если систематическая индикаторная погрешность равна 0 фНэет= рТ), всё равно будет иметься случайная погрешность визуального обнаружения конечной точки титрования с помощью индикатора. Вследствие физиологических особенностей нашего зрения рТ индикатора можно определить лишь с неопределённостью примерно ± 0,4 ед. рН. Величина случайной индикаторной погрешности зависит от крутизны скачка титрования- чем она больше, тем случайная погрешность меньше. Индекс крутизны скачка титрования рассчитывается следующим образом:

|

dpH |

|

АрН |

|

df |

|

Af |

П

=

При титровании слабых кислот (оснований) крутизна скачка титрования меньше, следовательно, случайная индикаторная погрешность больше, чем при титровании сильных кислот (оснований) (рис 13.5). Для 0,1 М сильных кислот и оснований величина случайной индикаторной погрешности составляет ±2-10" . По мере уменьшения силы кислоты (основания) и концентрации случайная погрешность увеличивается.

pH 10

9

8

7

6

|

|

|

|

■ > ■ |

1 j |

|

1 |

1 |

5

4

3

0,99

1

Рис. 13.5.Влияние крутизны скачка титрования на случайную индикаторную погрешность: 1 - 0,1 МHCOOH; 2 - 0,1 МHCl

В виде полосы показана область неопределённости обнаружения конечной точки титрования для индикатора, имеющего рТ 8