Паразитология

.pdf

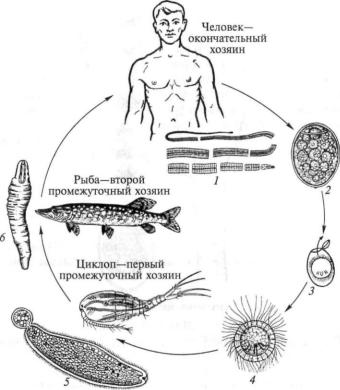

Рис. 5.9. Жизненный цикл широкого лентеца:

1 — взрослая особь; 2 — развивающееся яйцо; 3 — выход мирацидия в воде; 4 — свободноплавающий мирацидий; 5 — первая личинка, процеркоид; б — вторая личинка, плероцеркоид

дятся со стулом. Это явление называется аполизисом, а виды, от деляющие фрагменты стробилы, — аполитическими. Отделяющи еся проглоттиды также называются аполитическими.

Клинические проявления. Широкий лентец оказывает комплек сное воздействие на организм человека. Он потребляет пищевые субстанции из кишечника хозяина, особенно витамин В12, одно временно выделяя в организм человека токсичные продукты сво ей жизнедеятельности, угнетает синтез фолиевой кислоты. Ин токсикация может приводить к эпилептиформным судорогам, особенно у детей. Раздражение нервных окончаний стенки кишеч ника приводит к нарушениям функций пищеварения. У больных дифиллоботриозом понижается кислотность желудочного сока, развивается хронический гастрит. Они жалуются на расстройство

84

пищеварения, боли в животе, тошноту, отсутствие аппетита. На блюдаются также головные боли, тахикардия, аллергические ре акции. При крупных размерах паразита может развиться кишечная непроходимость. К осложнениям дифиллоботриоза относится раз витие В12-дефицитной анемии.

Диагностика. Обнаружение фрагментов стробилы в стуле явля ется важным диагностическим признаком (рис. 22, в, г, цв. вклей ка). В 79 —80 % случаев больные сами замечают отхождение фраг ментов паразита и доставляют их в лабораторию. Проглоттиды ши рокого лентеца отличаются от проглоттид других аполитических видов (тениид) своей формой — они вытянуты в ширину боль ше, чем в длину, а также формой матки, имеющей вид неболь шого розетковидного образования в центре членика (рис. 5.8, б). Окончательный паразитологический диагноз ставится при выяв лении яиц широкого лентеца в стуле. Обычно кал содержит боль шое количество яиц, и они выявляются без применения методов концентрации, в нативном мазке.

При подозрении на дифиллоботриоз окрашивать нативный мазок не обязательно. Его изучают сначала при малом, а затем большом увеличении. Яйца широкого лентеца широкоовальные, серовато-желтые, с гладкой двухконтурной оболочкой, на одном полюсе находится крышечка, а на противоположном — неболь шой бугорок, несколько сдвинутый с продольной оси (рис. 5.8, в; рис. 20, 12, цв. вклейка). Их размер составляет 68 — 75x45 — 50 мкм. Личинка в них еще не развита, поэтому крючья не видны. Эти яйца имеют некоторое сходство с яйцами трематод, особенно яйцами парагонимуса и нанофиетуса. Однако яйца парагонимуса более крупные.

Профилактика. Профилактика дифиллоботриоза включает как меры социальной гигиены (защита водоемов от фекальных сто ков, обследование и пролечивание групп повышенного риска — профессиональных рыбаков, работников речных судов), так и индивидуальную профилактику, состоящую в употреблении в пищу только обеззараженной пресноводной рыбы. Обеззараживание рыбы проводится методами промораживания, посола, а также длитель ной термической обработкой (не менее 15 — 20 мин в зависимо сти от величины куска). При изготовлении консервов из заражен ной рыбы плероцеркоиды гибнут.

Бычий цепень

Бычий цепень (Taeniarhynchus saginatus, syn. Taenia saginata),

возбудитель тениаринхоза, распространен в России повсеместно. Это цестода до 12 м длиной с крупным округлым сколексом, не сущим органы прикрепления — четыре крупных округлых при-

85

в

Рис. 5.10. Особенности строения тениидных цестод:

а — сколекс бычьего цепня; 6 — сколскс свиного цепня; в — яйцо тениидной цестоды; г — членик свиного цепня; д — членик бычьего цепня; / — присоски; 2 — хоботок с венчиком крючьев (втянут); 3 — матка

соски или ботридии (рис. 5.10, а; рис. 23, а, цв. вклейка). За сколексом расположена шейка, являющаяся зоной роста. Позади нее находятся развивающиеся проглоттиды. Более молодые членики имеют почти квадратную форму, тогда как зрелые, содержащие матку, — удлиненную форму. Матка имеет 18 — 30 боковых ответ влений (рис. 23, г, цв. вклейка). Это важный диагностический при знак, позволяющий отличать членики бычьего цепня от члеников свиного цепня. Стробила бычьего цепня также отделяет задние зрелые членики, которые выделяются с фекалиями или активно выползают через задний проход.

Биология и жизненный цикл. Человек является единственным окончательным хозяином бычьего цепня (рис. 5.11). Промежуточ ным хозяином служит крупный рогатый скот (коровы и быки, буйволы, яки, северные олени). Зараженный человек выделяет с фекалиями яйца и членики паразита. Один зараженный человек, пасущий скот, может заразить на пастбище все стадо. В яйце заро дыш окружен кроме скорлупы толстой дополнительной оболоч кой. Яйца сохраняют жизнеспособность во внешней среде до не скольких месяцев. Они не погибают зимой под снегом. Поэтому загрязненные фекалиями пастбища длительно служат для зараже ния животных.

Животные заглатывают яйца бычьего цепня вместе с травой или сеном. В кишечнике из яйца выходит шестикрючная личинка.

С помощью крючьев она проникает в капилляры кишечника и затем с кровью мигрирует по организму. Личинки оседают пре имущественно в межмышечной соединительной ткани, где в те чение 4 — 5 мес растут и превращаются в следующую личиночную стадию — финну, или цистицерк. У северных оленей они часто локализуются в головном мозге, который в сыром виде является лакомством для местного населения.

Цистицерки бычьего цепня пузырьковидные, белого цвета, имеют размер до 0,5 см. Их головка (сколекс) ввернута внутрь тела и уже несет присоски. Внутренняя полость финны заполнена жидко стью. В теле скота личинки сохраняют жизнеспособность до 2 лет, а затем погибают.

2

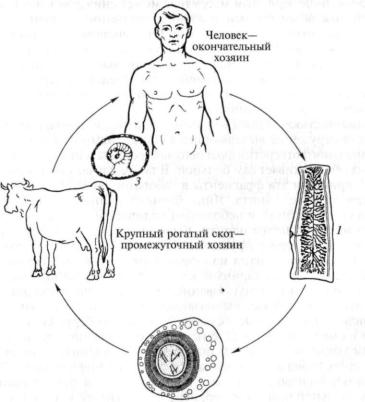

Рис. 5.11. Жизненный цикл бычьего цепня:

/ — аполитический членик; 2— яйцо в тканях членика; 3 — цистицерк (финна); развивающийся в промежуточном хозяине и служащий для заражения оконча тельного

86 |

87 |

Человек заражается тениаринхозом при поедании зараженного (финнозного) мяса, недостаточно обработанного термически. В ки шечнике человека цистицерк выворачивает наружу сколекс, ко торый прикрепляется присосками к стенке кишки, чаще всего двенадцатиперстной. Он начинает активно питаться и расти, уве личиваясь за сутки на 7 —10 см. От момента заражения до появле ния зрелых члеников проходит 3 мес. Обычно в человеке парази тирует только один бычий цепень, случаи множественной инва зии встречаются редко.

Клинические проявления. Бычий цепень, являясь крупным па разитом, потребляет большое количество питательных веществ. Кроме того, он механически раздражает кишечник и выделяет в организм хозяина токсичные продукты жизнедеятельности. У боль ного развивается постоянное чувство голода, повышенная потреб ность в пище, при этом масса тела может снижаться. Тениаринхоз сопровождается болями в животе, тошнотой, головными боля ми, кишечными расстройствами. Отделяющиеся членики иногда заползают в желчные протоки и протоки поджелудочной железы, вызывая их закупорку. Чаще дискинезия выводящих путей печени и поджелудочной железы развивается вследствие нервно-рефлек торных воздействий гельминта. Крупный паразит может вызвать кишечную непроходимость.

Диагностика. Одним из важных признаков тениаринхоза явля ется обнаружение выделяющихся с фекалиями или выползающих из анального отверстия фрагментов стробилы или члеников. Обыч но их обнаруживает сам больной. В таком случае его нужно попро сить принести эти фрагменты в лабораторию для точного опреде ления вида гельминта. Яйца бычьего цепня в стуле больного присутствуют лишь в небольшом количестве, так как матка этого вида не открывается наружу. Выделение яиц из члеников проис ходит только при разрушении последних во внешней среде или при отрыве проглоттид или фрагментов стробилы. Поэтому при подозрении на тениаринхоз копроовологический анализ должен быть проведен с использованием методов концентрации. Одно временно, поскольку выползающие членики выделяют яйца на перианальные кожные складки, у больного берут соскоб по од ной из методик, используемых при обследовании на энтеробиоз.

Большое значение для диагностики тениаринхоза имеет опрос больного, позволяющий выявить факт выделения члеников. Обычно членики выделяются днем и некоторое время перемещаются по телу. Больной чувствует перемещение, поэтому замечает их чаще, чем выделяющиеся проглоттиды других цестод.

Яйца тениид, паразитирующих у человека, внешне неотличи мы (рис. 5.10, в). Их размеры составляют 28 — 44x28 — 38 мкм. Скорлупа яиц часто разрушается; эмбрион или развитая онкосфера окружены толстой дополнительной оболочкой (рис. 20,

88

11; рис. 24, г, д, цв. вклейка). В яйце обычно видна шестикрючная онкосфера.

Профилактика. В России эндемичными по тениаринхозу счита ются республика Саха (Якутия), Дагестан, Бурятия, Алтай, Ир кутская, Новосибирская и Красноярская области. Однако в связи с завозом мяса в другие регионы случаи тениаринхоза встречают ся повсеместно. Поскольку человек является единственным окон чательным хозяином бычьего цепня, важное значение имеет об следование населения в эндемичных регионах, выявление и лече ние зараженных людей. Большое значение имеют просветитель ская работа среди населения, устройство туалетов в местах выпаса скота, защита корма скота от фекальных загрязнений, ветеринар ная экспертиза мяса. Цистицерки бычьего цепня погибают при промораживании мяса до -12 °С в течение 2 сут или при провари вании. Признаком достаточной термической обработки служит бело-серый цвет мяса. Нельзя пробовать на вкус сырой мясной фарш.

Свиной цепень

Свиной цепень (Taenia solium), возбудитель тениоза, — это цестода длиной до 3 м. Сколекс этого вида хорошо отличим от сколекса бычьего цепня — он несет не только четыре присоски, но и вооруженный 22 — 23 крючьями выдвигающийся хоботок (рис. 5.10, б; рис. 23, б, цв. вклейка). Проглоттиды этого вида мень ше вытянуты в длину, чем членики бычьего цепня. Размеры зре лых члеников составляют 12 — 15 х 6 — 7 мм. Матка в зрелых члени ках имеет 8—12 боковых ответвлений (рис. 23, в, цв. вклейка). По этому признаку можно различить проглоттиды бычьего и свиного цепней (рис. 5.10, г, д). Матка закрытого типа, яйца выводятся наружу при разрушении члеников.

Биология и жизненный цикл. Человек является единственным окончательным хозяином свиного цепця и источником зараже ния промежуточных хозяев (рис. 5.12). Свиной цепень также отде ляет зрелые членики от заднего конца стробилы, но в отличие от члеников бычьего цепня они не способны самостоятельно пол зать и выводятся вместе с фекалиями. При отделении члеников происходит разрыв их стенки, и яйца выводятся наружу. При за грязнении фекалиями человека пастбищ, воды, кормов, а также окружающей среды промежуточные хозяева проглатывают яйца свиного цепня. Промежуточными хозяевами этого вида являются свиньи, а также собаки, кошки, кролики, реже зайцы, дикие кабаны, медведи, верблюды. Свиньи заражаются довольно часто, поскольку им свойственна копрофагия и они заглатывают целые проглоттиды, содержащие до 50 000 яиц. Промежуточным хозяи-

89

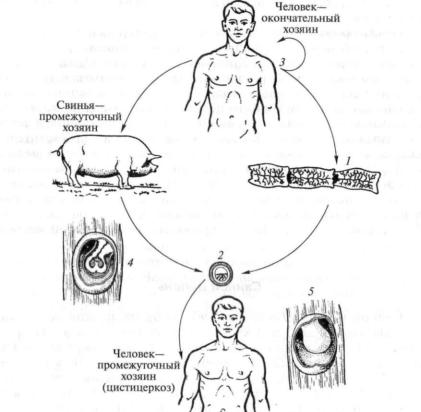

Рис. 5.12. Жизненный цикл свиного цепня:

/ — аполитические членики; 2— яйцо; 3 — аутоинвазия; 4 — цистицерк (фин на) в мясе свиньи; 5 — цистицерк в тканях человека

ном может служить и человек, если он заглатывает яйцо свиного цепня. В этом случае развивается цистицеркоз человека.

В кишечнике промежуточного хозяина шестикрючная личин ка — онкосфера — выходит из яйца, пронизывает кишечную стенку и внедряется в кровеносный сосуд. С током крови она разносится по организму и оседает чаще всего в соединительной ткани. В те чение 2 мес из онкосфер формируются личинки-цистицерки (фин ны). Размеры цистицерков свиного цепня варьируют от 0,5 до 1,5 см. Это беловатые пузыревидные образования, которые содержат ввер нутые внутрь сколекс и шейку червя. Продолжительность жизни цистицерков в организме свиньи может достигать 6 лет.

Человек заражается при поедании недостаточно термически обработанного мяса зараженных животных. В двенадцатиперстной кишке сколексы цистицерков выворачиваются, прикрепляются к стенке кишечника с помощью присосок и внедряющегося в стен ку кишки хоботка и начинают формировать стробилу. Через 2 — 3 мес после заражения стробила начинает отделять зрелые члени ки. Обычно отделяются фрагменты, стоящие из 5 —6 члеников. Свиной цепень может жить в организме человека несколько лет.

Таким образом, человек может быть как окончательным хозя ином свиного цепня, так и промежуточным, при цистицеркозе. Тениоз и цистицеркоз могут сочетаться.

Клинические проявления. При тениозе возможно множественное заражение человека. Его интенсивность может достигать 100 червей. Клинические проявления тениоза сходны с проявлениями тениаринхоза, но, как правило, выражены сильнее.

Цистицеркоз — это заболевание человека, вызванное паразитированием в его организме не взрослых свиных цепней, а их личинок, цистицерков. Таким образом, этот паразит вызывает у человека два разных заболевания. Цистицеркоз человека развива ется при проглатывании яйца и как осложнение тениоза. При тош ноте, сопровождающей тениоз, а также при лечении тениоза, при антиперистальтике отделившиеся членики могут забрасываться в желудок. Здесь они разрушаются, из яиц выходят онкосферы, про низывают стенку желудка, проникают в кровеносные сосуды и разносятся по организму. Таким образом происходит аутоинва зия. Цистицерки свиного цепня могут развиваться в разных орга нах. В организме человека они могут сохранять жизнеспособность до 5 лет.

Клинические проявления цистицеркоза зависят от того, какой орган поражен. Чаще всего они паразитируют в подкожной клет чатке, головном мозге, глазах, мышцах, сердце, печени, легких и брюшине. Могут одновременно поражаться несколько органов. Наиболее опасен цистицеркоз мозга. Он сопровождается голов ной болью, рвотой, судорогами, параличами. Возможны наруше ния психики. Цистицеркоз мозга часто приводит к летальному исходу. Цистицеркоз глаз сопровождается нарушениями зрения и воспалительными процессами, которые могут привести к потере глаза.

Диагностика. Паразитологический диагноз ставится при обна ружении яиц или целых члеников в стуле. Яйца свиного цепня сходны морфологически с яйцами бычьего цепня. Выявление це лых члеников и определение их видовой принадлежности важно, поскольку лечение при тениозе предусматривает профилактиче ские меры против развития цистицеркоза. Членики окрашивают любыми цитоплазматическими красителями и определяют коли чество ответвлений матки. Чаще всего для этой цели используется

90 |

91 |

окрашивание квасцовым кармином. В зрелых члениках бычьего цепня матка имеет 18 — 32 боковых ответвлений с каждой сторо ны, тогда как в члениках свиного цепня 7—12 ответвлений (см. рис. 23, в, г, цв. вклейка). Если видовую принадлежность паразита окончательно установить не удается, лечение проводится, как при тениозе.

Диагностика цистицеркоза затруднена невозможностью непо средственного паразитологического анализа. Используются дан ные клинического анализа крови, спинномозговой жидкости, ИФА, а также инструментальные исследования (компьютерная и магнитно-резонансная томография).

Профилактика. Профилактика тениоза схожа с профилактикой тениаринхоза. Поскольку цистицерки свиного цепня более устой чивы к промораживанию, они погибают в замороженном мясе не ранее чем через 10 сут. Для профилактики цистицеркоза важны меры личной гигиены, особенно в местах разведения свиней. При выявлении заболевания больного необходимо обследовать и на тениоз.

Карликовый цепень

Карликовый цепень (Hymenolepis nana) — это очень мелкая цестода длиной не более 50 мм. Его стробила насчитывает всего 200 — 300 члеников. Сколекс несет четыре присоски и выдвигаю щийся хоботок, вооруженный 20 — 30 крючьями (рис. 5.13; рис. 25, а —в, цв. вклейка). По форме проглоттиды карликового цепня по хожи на проглоттиды широкого лентеца, но их длина короче ширины и общие размеры существенно меньше. Кроме того, от личительным признаком этого вида является матка — она прак тически целиком заполняет зрелый членик. Для карликового цеп ня характерна подвижность — он способен открепляться, мигри ровать в кишечнике и прикрепляться на новом месте.

Биология и жизненный цикл. Карликовый цепень относится к паразитам с контактным способом заражения. Это связано с осо бенностями его биологии и жизненного цикла. Человек выступает в качестве промежуточного и окончательного хозяина этого па разита (рис. 5.14). Заражение происходит через яйца, выделяющи еся больным человеком с фекалиями (I цикл на рис. 5.14). Разви тие личинки, онкосферы, происходит в яйце еще в матке цестоды, поэтому яйца выводятся уже инвазионными. Если при дефе кации зараженного человека яйца попадают на его руки, другие люди могут заражаться от него при личных контактах (рукопожа тия), через общие предметы обихода. Поэтому вызываемый кар ликовым цепнем гименолепидоз относится к контактным гельминтозам.

Рис. 5.13. Карликовый цепень в кишечнике: прикрепление и развитие:

1 — хоботок; 2 — присоска; 3 — сколекс; 4 — шейка; 5 — нормальная микровор синка; 6 — измененная микроворсинка; 7 — развивающийся цистицерк

Человек — окончательный

1

Рис. 5.14. Жизненный цикл карликового цепня:

I — прямой; II — суперинвазия; III — с участием промежуточных хозяев; / •- яйцо; 2 —цистицеркоид (ларвоциста); 3,4— половозрелый гельминт

92

риска — людей, занимающихся обработкой шкурок, охотников. Нельзя пить некипяченую воду из природных водоемов в регио нах, где основными хозяевами альвеококка являются многочис ленные хищники.

Огуречный цепень

Огуречный цепень (Dipylidium caninum) поражает человека редко, он распространен среди собак и кошек. Человек является факультативным хозяином этого паразита.

Зараженное животное выделяет с фекалиями отделяющиеся от стро билы зрелые членики, похожие по форме на семена огурца или зерна риса. В члениках содержатся яйца, упакованные по несколько штук в специальной капсуле — коконе. Членики разрушаются, коконы поедают личинки блох, являющиеся промежуточными хозяевами. В полости их тела развиваются личинки — цистицерки. Животные заражаются, про глатывая зараженную блоху при вылизывании. Человек также заражается при случайном проглатывании зараженной блохи. В тонком кишечнике больного развиваются огуречные цепни — цестоды длиной 20 — 70 см. Диагноз вызываемого им заболевания, дипилидиоза, устанавливается при обнаружении в стуле больного характерных члеников, содержащих яйца в коконах.

Контрольные вопросы

1.Какие стадии чередуются в жизненном цикле описторха?

2.Какие животные являются промежуточными хозяевами описторха?

3.Какие организмы могут служить окончательными хозяевами опис торха?

4.Назовите симптомы, позволяющие заподозрить описторхоз.

5.Какие методы исследования применяются при обследовании на описторхоз?

6.Опишите жизненный цикл клонорха.

7.Какие признаки позволяют отличить яйца клонорха от яиц опис торха?

8.Какие стадии чередуются в жизненном цикле фасциолы?

9.Какие организмы, кроме человека, могут служить окончательными хозяевами фасциол?

10.Какие симптомы позволяют заподозрить фасциолез?

11.Какие методы обследования используются для выявления фасци-

олеза?

12.Опишите жизненный цикл парагонимуса.

13.Какие детали анамнеза позволяют заподозрить парагонимоз?

14.Какой материал и какими методами исследуется при подозрении на парагонимоз?

15.Для какого региона России эндемичен парагонимоз?

16.Какие стадии чередуются в жизненном цикле широкого лентеца?

17.Какие животные служат промежуточными и резервуарными хозя евами широкого лентеца?

18.Каким путем человек заражается широким лентецом? Какая ста дия является инвазионной для человека?

19.Какие симптомы позволяют заподозрить дифиллоботриоз?

20.Назовите анализы, которыми можно подтвердить или опроверг нуть диагноз «Дифиллоботриоз».

21.Опишите жизненный цикл бычьего цепня.

22.К какому типу относится человек как хозяин бычьего цепня?

23.Опишите жизненный цикл свиного цепня.

24.К какому типу хозяев относится человек при тениозе и цистицер-

козе?

25.Какие симптомы характерны для тениаринхоза и тениоза? Каки ми анализами их можно выявить?

26.Почему анализ кала не позволяет выявить цистицеркоз?

27.Как отличаются по строению матки зрелые членики бычьего и свиного цепней?

28.Почему при тениозах важно точно определить вид паразита?

29.Опишите жизненный цикл карликового цепня без смены хозяев.

30.Какие организмы могут играть роль промежуточного хозяина кар ликового цепня?

31.В чем состоит особенность развития карликового цепня в организ ме человека?

32.Каким образом развивается аутоинвазия при гименолепидозе?

33.К какому типу хозяев относится человек при эхинококкозе и альвеококкозе?

34.Какие стадии жизненного цикла проходит паразит в человеке при эхинококкозе и альвеококкозе?

35.Назовите животных, являющихся окончательными хозяевами эхи нококка и альвеококка.

36.Какие органы чаще всего поражаются при эхинококкозе? Каким методом диагностируют эхинококкоз?

37.Что позволяет заподозрить у человека дипилидиоз?

38.К какому типу хозяев относится человек, зараженный огуречным цепнем? Какие членистоногие являются промежуточными хозяевами огуречных цепней?

100

Гл а в а 6

Тип Круглые черви

Нематоды (Nematoda) — это черви с нерасчлененным круглым телом. В этот тип входят как свободноживушие, так и паразитиче ские организмы. Нематоды, как правило, раздельнополые. Разви тие этих гельминтов происходит либо в одном хозяине, либо в нескольких. Болезни, вызываемые нематодами, называют нематодозами. По числу заболеваний и количеству зараженных людей, широте распространения нематоды превосходят все другие груп пы гельминтов. Они распространены на всех континентах. В мире нематодами заражено не менее 3 млрд чел.

Острица

Острицы (Enterobius vermicularis), возбудители энтеробиоза че ловека, являются мелкими нематодами. Длина самки составляет 9—13 мм, самца — 2 — 3 мм. Хвостовой конец самца спирально закручен на брюшную сторону; у самки он прямой, заостренный (рис. 6.1, а). Передний конец червя имеет форму вздутия; на нем расположено ротовое отверстие, окруженное тремя губами. Под микроскопом в передней части тела виден пищевод с расширен ной задней частью. В теле самки просматривается матка, запол ненная яйцами. Острицы развиваются без смены хозяев.

Биология и жизненный цикл. Человек является единственным хозяином остриц. Они обитают в нижнем отделе тонкого кишеч ника, а при интенсивном заражении также в верхнем отделе тол стого. Передним концом острицы прикрепляются к стенке киш ки, используя его и начальный отдел пищевода как присоску. Половозрелые самки перемещаются в толстый кишечник и вы ползают через анальное отверстие наружу, преимущественно но чью (см. рис. 6.1, а). На коже перианальной области, промежно сти, ягодиц самка откладывает от 5 ООО до 17 ООО яиц. После этого она погибает. Выделяемые при яйцекладке острицами вещества вызывают острый зуд. Человек непроизвольно почесывается, на бирает яйца на пальцы, под ногти, а также на постельное белье. Затем они разносятся с рук на предметы обихода, становятся ком понентом домашней пыли. После проглатывания яиц в кишечни ке из них выходят личинки и в течение 12—14 сут достигают по-

102

аб

Рис. 6.1. Острица:

а — самка; / — передний конец; 2 — матка; 3 — задний конец; о — яйцо

ловой зрелости. После спаривания самцы погибают. Самки начи нают формировать яйца, накапливающиеся в их матке. Длитель ность жизни самки не превышает 1 мес.

Клинические проявления. Энтеробиоз относится к контактным гельминтозам. Он может протекать длительно, так как больной постоянно сам себя заражает. При незначительном заражении в отсутствие реинвазии симптомы могут быть слабо выражены. Вы ползающие для откладки яиц острицы вызывают зуд перианаль ной области как вследствие механического раздражения, так и благодаря воздействию выделяемых ими веществ. Однако перианальный зуд могут вызывать и некоторые другие заболевания.

Кишечные проявления энтеробиоза включают в себя боли в животе, нарушения стула. Острицы ранят эпителий кишечника и способствуют внедрению в него патогенных бактерий, что приво дит к развитию воспалительного процесса. Интенсивная инвазия вызывает аллергизацию организма, а также развитие неврологи ческой симптоматики, особенно у детей: нарушение сна, ухудше ние памяти, снижение работоспособности, иногда появляются эпилептоидные припадки и ночной энурез.

У девочек и женщин острицы могут заползать в вагину, вызы вая вульвит и вагинит.

Диагностика. Паразитологический диагноз ставится при вы явлении яиц остриц одним из методов, рекомендованных для обследования на энтеробиоз. Яйца паразита почти прозрачные, слегка асимметричные — они имеют форму неправильного ова ла, так как одна сторона слегка уплощена (рис. 6.1, б; см. рис. 20, 75; рис. 26, а —в, цв. вклейка). Их размеры составляют 50 — 60x20 — 32 мкм. В яйце можно видеть развивающуюся личинку.

103

Профилактика. Энтеробиоз особенно распространен в детских коллективах. Поскольку это заболевание является контактным гель минтозом, меры профилактики включают выявление и лечение больных, предупреждение загрязнения яйцами остриц помеще ний детских учреждений, организаций общественного питания, плавательных бассейнов. Медицинский и обслуживающий персо нал детских учреждений должен быть хорошо информирован об этом заболевании. Дети на период лечения энтеробиоза до прове дения контрольных обследований не допускаются в дошкольные учреждения. При выявлении больного обследование на энтероби оз должно быть проведено всему коллективу. При выявлении бо лее чем 20 % больных рекомендуется проводить лечение всем де тям. Также обследуют всех членов семьи больного. Для профилак тики энтеробиоза анализ проводится всем детям дошкольных уч реждений и младших классов 1 раз в год, а также при смене дет ского учреждения.

Аскарида

Аскариды (Ascaris lumbricoides) являются наиболее широко распространенными паразитами человека в мире. Самки аскарид имеют веретеновидное тело, суживающееся к обоим концам, беложелтого или розоватого цвета, размером 25 — 35x0,3 — 0,6 см. На

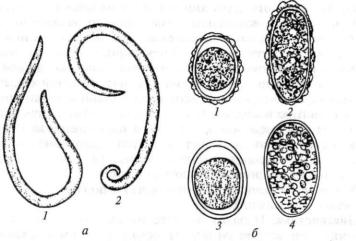

Рис. 6.2. Аскариды:

a — взрослые черви: / — самка; 2 — самец; б — варианты строения яиц: / — оплодотворенное с белковой оболочкой; 2 — неоплодотворенное с белковой оболочкой; 3 — оплодотворенное без белковой оболочки; 4 — неоплодотворен ное без белковой оболочки

переднем конце ротовое отверстие окружено тремя губами, раз личимыми при небольшом увеличении. Самцы отличаются от са мок более мелкими размерами (15 — 20x0,2 — 0,4 см), а также фор мой заднего конца, который загнут на брюшную сторону тела (рис. 6.2, а).

Биология и жизненный цикл. Инвазионным началом для чело века является яйцо паразита. Яйца аскарид устойчивы к воздей ствию факторов внешней среды и в условиях умеренного климата выживают до 10 лет. В то же время они погибают при температуре 45 —55 °С в течение 1 ч, а также под действием солнечного излу чения, поэтому в странах с сухим жарким климатом аскаридоз встречается реже.

Человек является единственным хозяином этого вида. Источ ником заражения людей является больной аскаридозом человек, выделяющий яйца паразита с фекалиями. При отсутствии смыв ной канализации яйца аскарид загрязняют внешнюю среду, когда фекалии распространяются с талыми и дождевыми водами или мухи разносят яйца паразита. Если в системе канализации отсут ствуют очистные сооружения, яйца аскарид попадают в воду, где выживают в течение года. Человек проглатывает яйца при их по падании на руки, в пищу, воду.

Вкишечнике из яйца выходит личинка аскариды (рис. 6.3). Ли чинки пронизывают кишечную стенку, проникают в кровенос ные сосуды и через воротную систему печени и нижнюю полую вену попадают в правое предсердие, затем в легочную артерию и капилляры легких. Здесь они выходят в просвет альвеол. Личинки питаются сначала сывороткой крови, а затем эритроцитами. Они дважды линяют, увеличиваясь в размерах до 1,5 — 2,2 мм. Из аль веол личинки перемещаются в бронхиолы и бронхи, откуда по падают в глотку и ротовую полость, либо активно туда перепол зая, либо с мокротой при вызываемом ими кашле. В ротовой по лости они проглатываются вместе со слюной или мокротой и вновь попадают в кишечник. Период миграции и развития личинок в легких продолжается 2 — 3 недели.

Вкишечнике личинки питаются кишечным содержимым, рас тут и превращаются в половозрелых самцов и самок. Аскариды не прикрепляются к кишечной стенке, а живут в его просвете. Дли тельность жизни аскарид в организме человека составляет 11 — 13 мес. Самки ежедневно выделяют до 250 000 яиц. Эти яйца еще не являются инвазионными для человека. Прежде чем человек смо жет заразиться, в яйце должна развиться личинка. Развитие про исходит во внешней среде, так как требует присутствия кислоро да, и длится не менее 12—16 сут. Такое яйцо называется зрелым. Поэтому аутоинвазии при аскаридозе не происходит.

Клинические проявления. В период миграции личинок по крове носной системе и их развития в легких могут отмечаться токсико-

104 |

105 |

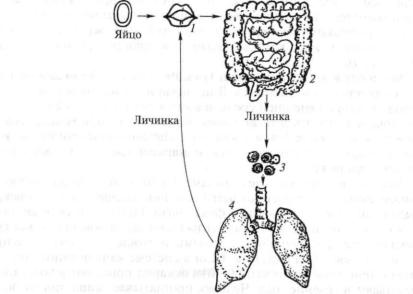

Рис. 6.3. Миграция личинки аскариды в организме человека: / — рот; 2 — кишечник; 3 — кровь; 4 — легкие

аллергические явления (крапивница, субфебрильная температу ра), кашель, признаки бронхита или бронхопневмонии с повы шением температуры. В крови повышается уровень эозинофилов.

В кишечную фазу аскаридоза у больных наблюдаются боли в животе, тошнота, неустойчивый стул, отрыжка и изжога, а также симптомы авитаминозов, так как аскариды поглощают большое количество витаминов из содержимого кишечника. Развиваются неврологические симптомы: повышенная утомляемость, головные боли, нарушения сна, в тяжелых случаях эпилептиформные судо роги и менингизм, расстройства зрительной функции. Паразитирование даже одной аскариды может вызвать спастическую ки шечную непроходимость, а присутствие большого числа парази тов — механическую. Иногда аскариды мигрируют из кишечника в протоки печени, вызывая их закупорку и механическую желту ху, а также в легкие, что может привести к летальному исходу. Иногда личинки аскарид развиваются в нетипичных местах: моз ге, глазах, лобных и гайморовых пазухах, печени, легких, сердце. Это приводит к серьезным, часто летальным осложнениям.

Диагностика. В легочной фазе аскаридоза диагноз устанавлива ется на основании характерной картины «летучей» пневмонии в сочетании с повышенной эозинофилией. Изредка при интенсив ной инвазии личинок аскарид обнаруживают в мокроте.

106

В основном паразитологический диагноз ставится в период паразитирования аскарид в кишечнике на основании выявления яиц аскарид в стуле. Если в кишечнике присутствуют только самцы, яйца в стуле отсутствуют, если только самки, они откладывают неоплодотворенные яйца. Наиболее эффективно яйца аскарид выявляются при использовании методов концентрации.

Типичные оплодотворенные яйца аскарид удлиненно-оваль ной формы, имеют хорошо различимую наружную белковую обо лочку желто-коричневого цвета с характерными бугорками, при дающими контуру яйца волнистость (рис. 6.2, б). Размеры опло дотворенных яиц составляют 50 — 70x40 — 60 мкм. Неоплодотво ренные яйца несколько крупнее: 50—100x40 — 60 мкм. Их белко вая оболочка покрыта, наряду с большим числом мелких бугор ков, несколькими крупными бугорками неправильной формы. Иногда оболочка неоплодотворенных яиц сглажена.

Как оплодотворенные, так и неоплодотворенные яйца аскарид могут быть лишены белковой оболочки и иметь гладкий контур. Очень редко при запоре развитие яиц аскариды может начаться еще в кишечнике. У таких яиц белковая оболочка сглажена, а внутри яйца различим эмбрион, состоящий из нескольких крупных кле ток. Разнообразие в строении яиц аскарид требует знания осо бенностей их строения и внимания при проведении анализа (см. рис. 20, 16—18; рис. 26, г— и; рис. 27, а — е, цв. вклейка). При обнаружении яиц аскарид в результатах анализа указывают, ка кие яйца, оплодотворенные или неоплодотворенные, обнаруже ны. После проведения лечения контрольный анализ проводят че рез 2 недели.

Профилактика. Распространению аскаридоза способствуют от сутствие проточной канализации, использование человеческих фекалий для удобрения приусадебных участков, низкая гигиени ческая грамотность населения. Поэтому санитарно-гигиенические мероприятия должны быть направлены на охрану внешней среды от фекального загрязнения: регулярную очистку выгребных ям, обеззараживание фекалий. Овощи и фрукты следует тщательно мыть в проточной воде. Большое значение имеет соблюдение правил личной гигиены. Выявление больных проводится путем массового (в неблагополучных местностях), выборочного и целенаправлен ного обследования населения, при наличии медицинских показа ний. Случаи аскаридоза регистрируют в территориальном органе Роспотребнадзора (форма № 058/у).

Власоглав

Власоглав (Trichocephalus trichiurus, syn. Trichuris trichiura)

широко распространен во всем мире. Он вызывает заболевание

107

г |

д |

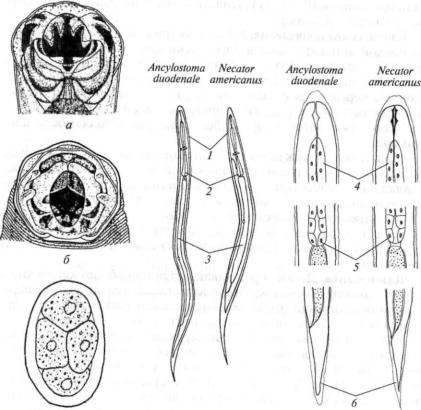

Рис. 6.5. Анкилостома и некатор:

а- передний конец анкилостомы; б - передний конец некатора; в - яйцо анкилостомы или некатора; г, д - различия в строении личинок соответствен

но, общий вид и детали: |

/ - передний |

конец; 2- область соединения пищевода |

и кишки; 3 — кишка; |

4- пищевод; |

5- бульба пищевода; 6- задний конец |

Биология и жизненный цикл. Оба вида паразитируют в двенад цатиперстной кишке человека. Самки анкилостомы откладывают в сутки до 25 ООО яиц, самки некатора — 5 ООО— 10 ООО яиц. С фе калиями человека яйца попадают во внешнюю среду. При опти мальных условиях — высокой влажности и температуре 28 — 30 °С — уже через 2 сут из яиц выходят личинки, которые становятся ин вазионными для человека через 7—10 сут.

Человек заражается при проглатывании инвазионной личинки или же они активно проникают в организм, пронизывая кожу, при контакте человека с почвой, где обитают личинки. Попав в кишечник или проникнув через кожу, личинки мигрируют в кро-

110

веносные сосуды и переносятся по организму с кровью. Подобно аскаридам, они также проделывают легочный путь миграции и попадают в кишечник при проглатывании слюны или легочной мокроты. Их развитие в кишечнике до момента появления яиц в стуле продолжается 5 — 6 недель. В северных регионах часть личи нок анкилостом остается в «дремлющем» состоянии в печени. Они вновь выходят в кровеносное русло с наступлением теплого вре мени года и превращаются в кишечных паразитов. Такое приспо собление обеспечивает поддержание очагов анкилостомидоза в почве в регионах, где личинки не выживают в холодное время года. Это также объясняет, почему возможны рецидивы анкило стомидоза после проведенного лечения. Длительность паразитирования анкилостом в организме человека достигает 7 — 8 лет, некатора — до 15 лет.

Клинические проявления. Проникновение личинок через кожу вызывает местную аллергическую реакцию. Период миграции ли чинок по организму и их проникновение в легкие сопровождают ся токсико-аллергическими реакциями, симптомами бронхита или пневмонии с характерными «летучими» (быстро исчезающими, меняющими локализацию) инфильтратами. В крови повышается уровень эозинофилов.

В кишечнике анкилостомы питаются кровью, повреждая рото выми пластинками стенку кишки. Они выделяют вещества, за медляющие свертывание крови, поэтому развиваются симптомы хронического кишечного кровотечения (темный стул — мелена). Характерны приступы болей в животе, не связанные с приемом пищи, расстройство стула. Быстро развиваются анемия, особенно опасная для детей и беременных, иногда язвы желудка и двенад цатиперстной кишки. Наблюдаются также отечность лица и ко нечностей. Тяжелый нелеченный ан кил остом идоз может закон читься летально.

Диагностика. Диагноз устанавливается при выявлении яиц ан килостом в кале или дуоденальном содержимом. Необходимо ис следовать свежевыделенный кал; при отсутствии такой возможно сти его хранят при низкой (4 —6°С) температуре. Проводят либо исследование больших мазков кала на большом стекле, либо ис пользуют методы флотации, дающие наиболее надежные резуль таты. При этом время отстаивания составляет 10 — 20 мин, при большей экспозиции количество яиц в поверхностной пленке уменьшается. Яйца анкилостом и некаторов неразличимы, поэто му ставится общий диагноз — анкилостомидоз.

Яйца анкилостомид овальные, наружная оболочка гладкая, тонкая (рис. 6.5, в; см. рис. 20, 19; рис. 28, в—д; рис. 29, а —г, цв. вклейка). Размеры яиц составляют 38 — 66 мкм. Через оболочку про свечивают 2 — 4 клетки (иногда больше) развивающейся личинки (бластомеры). Яйца анкилостомид похожи на яйца трихостронги-

111