- •Белки, их строение и биологическая роль

- •Строение белков. Первичная структура.

- •Вторичная структура

- •Третичная структура

- •Понятие о нативном белке

- •Классификация. Биологические и химические свойства белков

- •Физико-химические свойства белков

- •Биохимия сложных белков

- •Некоторые особенности строения миоглобина и гемоглобина

- •Гемаглобинопатии

- •Ферменты

- •Механизм действия ферментов. Основные черты ферментативного катализа, его этапы.

- •1. Частичный протеолиз (Трипсиноген------ Трипсин)

- •Факторы, оказывающие влияние на активность ферментов.

- •Конкурентное ингибирование.

- •Неконкурентное ингибирование.

- •Биохимия нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Матричные биосинтезы.

- •Характеристика репликации.

- •Транскрипция. Трансляция.

- •1).Инициация

- •1. Обмен веществ включает в себя 3 этапа:

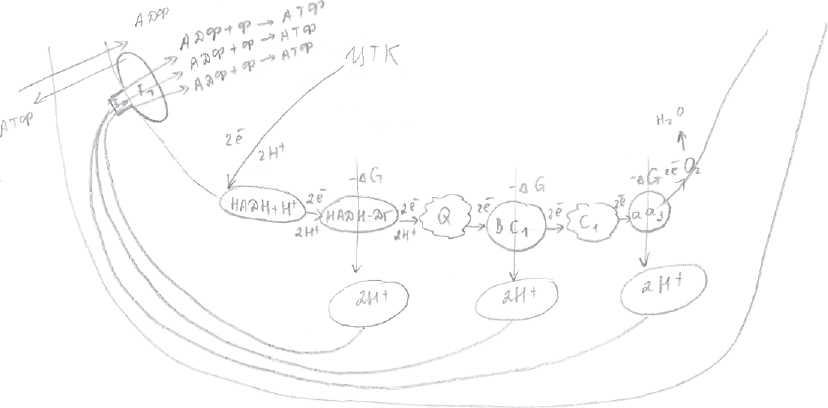

- •Организация цпэ (по рис.1)

- •Функции дыхательной цепи:

- •Дыхательный контроль.

- •Токсичное действие кислорода. Защита от токсичного действия кислорода.

- •Обмен углеводов.

- •Функции углеводов.

- •Всасывание углеводов в кишечнике.

- •Метаболизм глюкозы.

- •Гликолиз (дихотомический процесс).

- •Биомедицинское значение ферментативных реакций гликолиза.

- •Суммарная реакция и выход энергии при гликолизе.

- •Пентофозофосфатный путь ( пфп).

- •Биомедицинское значение.

- •Общая схема биохимических реакций пфп.

- •Медицинское значение.

- •Глюконеогенез.

- •Биомедицинское значение.

- •Биомедицинское значение.

- •Биосинтез гликогена.

- •Обмен фруктозы и галактозы.

- •Обмен липидов.

- •Функции липидов в организме.

- •Переваривание и всасывание жиров.

- •Желчные кислоты.

- •Всасывание продуктов гидролиза.

- •Биосинтез кетоновых тел.

- •Распад кетоновых тел.

- •Биосинтез высших жк.

- •Синтез жиров (таг).

- •Отличие действия инсулина в жировой ткани и печени:

- •Синтез холестерина.

- •Биосинтез Хс.

- •Ферменты.

- •Регуляция синтеза нуклеотидов.

- •Синтез пиримидиновых нуклеотидов.

- •Регуляция.

- •Катаболизм.

- •Катаболизм пуриновых нуклеотидов.

- •Регуляция обмена веществ. Гормоны (химические посредники).

- •1. По химической структуре:

- •2. По механизму действия;

- •3. По влиянию на организм:

- •Синтез и секреция гормонов.

- •Механизм действия гормонов белково-пептидной природы через вторичных посредников.

- •Эффекты, осуществляемые через ц амф.

- •Кальций как вторичный посредник.

- •Биохимия печени

- •Обезвреживающая функция печени

- •Обезвреживание веществ

- •Отличие этих цепей от цпэ

- •Удф-глюкуронилтрансферазы

- •Биохимия крови

- •Белки плазмы крови

- •Сывороточный альбумин

- •Глобулины

- •Конверсия метгемоглобина

- •Биосинтез тема и его регуляция

- •Гемостаз

- •1 Фаза: первичный гемостаз.

- •2 Фаза: гемокоагуляция

- •Фибрина

- •Противосвертывающая система

- •Биохимический_анализ

- •Гормоны

- •Липотропины

Организация цпэ (по рис.1)

Окисление субстратов в процессе дыхания можно представить как перенос ёиН (т.е. атомов Н), которые отщепляются от субстратов (например, в ЦТК и ОДПВК). Этот процесс включает несколько этапов и в нем участвует ряд переносчиков, образующих ЦПЭ. ЦПЭ локализована во внутренней мембране митохондрий. В переносе ё и Н (т.е. атомов Н) участвуют три класса окислительно-восстановительных ферментов:

пиридинзависимые дегидрогеназы (НАД, НАДФ)

флавинзависимые дегидрогеназы (ФАД,ФМН)

цитохромы, содержащие железопорфириновую кольцевую систему

По рис.1: первый компонент ЦПЭ - НАДН+Н-кофермент дегидрогеназ, который легко

отделяется от своего фермента и диффундирует к внутренней мембране митохондрий и

становится первым компонентом дыхательной цепи - производное витамина PP.

Второй компонент - НАДН - ДГ -белок - кофермент флавинмононуклеотид -

производное Bj, называется так по субстрату, от которого отщепляет или отнимает 2Н

(НАДН+Н*)

Третий компонент — кофермент Q или убихинон, структура его сходна со структурой

витамина Е и К, содержание KoQ значительно превосходит содержание других

компонентов. Липофилен, может перемещаться в липидном слое мембраны

митохондрий.

Четвертый компонент - система цитохромов - это сложные белки-гемопротеины. Атом

Fe в отличие от Fe гемоглобина может менять валентность, при присоединении или

отдаче электронов.

Цитохром В и С функционируют в комплексе, обладают ферментативной активностью,

называются по субстрату, который окисляет QH - ДГ.

Пятый компонент - цитохром С - подвижный.

Цитохромы а и а3 функционируют как ферментцитохромоксидаза, в своем составе

помимо Fe содержат ионы Си/которые участвуют в передаче электронов на конечный

акцептор Ол.

Функции дыхательной цепи:

утилизация водорода, отщепленного от субстратов, и образование метаболической воды,

разбивают свободную энергию Гиббса, выделяющуюся при переносе электронов и Н по дыхательной цепи к Ол на порции, достаточные для сопряженного синтеза АТФ (указаны J,)

ЦПЭ участвует в создании электрохимического трансмембранного протонного градиента - движущей силы синтеза (АТФ).

Водород от субстратов (например, ЦГК или ОДПВК) (а) при помощи НАД-зависимых и

ФАД-зависимых ДГ (б) вводится соответственно или в начало (НАДН+Н1) или в

середину ЦПЭ (Q). 2 атома Н в виде 2ё и 2Н передаются на НАДН-ДГ. Q

восстанавливается и становится QH .

Пути Н и электронов расходятся, Н^выходят в матрикс и восстанавливают кислород, а

электроны передаются далее по цепи, т.к. система цитохромов переносит только

электроны. Поэтому дыхательная цепь называется ЦПЭ.

Система цитохромов может переносить только 1 электрон, поэтому существует 2 теории:

либо электроны переносятся по очереди, либо существуют 2 параллельные системы

цитохромов. Электроны передаются через всю систему цитохромов и вместе с Н+,

которые высвободились восстанавливают O2 до метаболической воды - расшифровка 1 функции.

Таким образом, главные компоненты дыхательной цепи располагаются во внутренней мембране строго определенным образом - в порядке возрастания окислительно-восстановительного потенциала. Атомы Н (в виде 2ệ и 2Н) перемещаются по цепи от более электроотрицательного компонента к более электроположительному кислороду, (способность отдавать электроны убывает от начала цепи к концу, способность присоединять электроны увеличивается).

Самый сильный восстановитель - НАДН, окислитель – O2. Электроны, поступающие в начало ЦПЭ, обладают | энергией, по мере продвижения по ЦПЭ запас энергии будет уменьшаться. Общая разность окислительно-восстановительных потенциалов между НАДН (начало) и O2 (концом) = 1,14В.

Этому соответствует разность свободной энергии Гиббса (-220кДж), этой энергии хватило бы на синтез четырех молекул АТФ, но синтезируется всего 3, остальное рассеивается в виде теплоты.

При переносе двух атомов Н, от окисленных субстратов, происходит изменение свободной энергии Гиббса на каждом этапе ЦПЭ. В дыхательной цепи есть три участка, в которых наблюдается большое ↓G ( смотрите рисунок рядом с ↓).

Эта энергия используется для сопряженного синтеза АТФ, т.е. дыхательная цепь - это такой механизм, который позволяет высвобождать свободную энергию порциями. Если бы энергия высвобождалась единоразово, то она рассеивалась бы в виде тепла. Места сопряженного синтеза были исследованы при помощи ингибиторов дыхательной цепи (3 жирные J, показывают ингибирование) - расшифровка второй функции. Для объяснения механизма сопряжение существует хемиосмотическая теория Митчелла. Согласно которой при переносе е по дыхательной цепи, свободная энергия, выделяемая в трех участках, направленная на выталкивание Н в межмембранное пространство. На каждую пару электронов, переносимую по цепи высвобождается 3 пары Н. Наружная поверхность внутренней мембраны заряжается положительно, а внутренняя -отрицательно.

Таким образом, возникает электрохимический трансмембранный протонный градиент. Т.к. внутренняя мембрана не проницаема для протонов, следовательно, для их выталкивания необходима свободная энергия.

Создавшийся градиент Н+ заставляет их двигаться в обратном направлении из межмембранного пространства в матрикс. Существует специальный протонный канал, называемый F1 -комплексом, через который H+ возвращается из межмембранного пространства в матрикс.

F1 - комплекс - это белок, находящийся на внутренней поверхности внутренней мембраны, обращенной в матрикс ( смотрите рис.2) и представляет собой протон-зависимую АТФ-синтетазу, которая преобразует энергию обратного потока Н в энергию фосфатных связей АТФ. При прохождении через F1 -комплекс 1 пары Н АТФ -синтетаза активируется и катализирует реакцию образования одной молекулы АТФ из АДФ и Ф (неорганического).

Т.к. при переносе электронов по дыхательной цепи к О2, в межмембранное пространство выталкивается 3 пары Н, то синтезируется 3 молекулы АТФ.

Таким образом, в ЦПЭ существует 3 участка сопряженного синтеза. 1 участок по рис.1 на уровне НАДН- дегидрогиназы, 2 - на уровне цитохромов В и С1, 3 - на уровне цитохромов а и аЗ .

Рис.2

Количество АТФ, которое образуется при переносе пары электронов в дыхательной

цепи, называется дыхательным коэффициентом Р/О. Если электроны переносятся с

начала цепи, образуется 3 молекулы АТФ, в результате сопряженного процесса, который

называется окислительным фосфорилированием (окисление ЦПЭ — фосфорилирование в

F1 -комплексе). Если электроны вводятся в цепь на уровне убихинона при помощи

ФАД-зависимых ДГ. (см. рис.2), то дыхательная цепь укорочена. Электроны проходят

всего 2 сопряженных участка, следовательно, Р/О будет равен 2.

Т.к. только в двух местах происходит выталкивание пары Н и они только дважды

активируют АТФ-синтетазу—» синтезируется всего 2 молекулы АТФ.

Разобщители окислительного фосфорилирования разобщают перенос электронов по цепи

и фосфорилирования в F1-комплексе (ионофоры и протонофоры).

Например, 2,4 -динитрофенол — это липофильное вещество, которое может свободно

проникать через мембрану митохондрий и переносить Hf из межмембранного

пространства в матрикс. То есть не возникает протонного градиента —» не синтезируется

АТФ, а вся энергия, которая выделяется при переносе электронов по ЦПЭ рассеивается в

виде тепла, так называемый пирогенный эффект, потому что повышается температура

тела.

Пирогенным эффектом обладают гормоны щитовидной железы. Валиномицин (ионофор)

действует также, но имеет сродство к К+