- •§ 8.1. Определение переходных процессов.

- •§ 8.2. Приведение задачи о переходном процессе к решению линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами1.

- •§ 8.3. Принужденньэе и свободные составляющие токов и напряжений.

- •§ 8.4. Обоснование невозможности скачка тока через индуктивность и скачка напряжения на емкости.

- •§ 8.5. Первый закон (правило) коммутации.

- •§ 8.6. Второй закон (правило) коммутации.

- •§ 8.7. Начальные значения величин.

- •§ 8.8. Независимые и зависимые (послекоммутационные) начальные значения.

- •§ 8.9. Нулевые и ненулевые начальные условия.

- •§ 8.10. Составление уравнений для свободных токов и напряжении.

- •§ 8.11, Алгебраизация системы уравнений для свободных токов.

- •§ 8.12. Составление характеристического уравнения системы.

- •§ 8.14. Основные и неосновные независимые начальные значения.

- •§ 8.15. Определение степени характеристического уравнения.

- •§ 8.16. Свойства корней характеристического уравнения.

- •§ 8.17. Отрицательные знаки действительных частей корней характеристических уравнений. Свободный процесс происходит в цепи, освобожденной от источника э. Д. С.. Он описывается слагаемыми вида

- •§ 8.18. Характер свободного процесса при одном корне.

- •§ 8.19. Характер свободного процесса при двух действительных неравных корнях.

- •§ 8.20. Характер свободного процесса при двух равных корнях.

- •§ 8 21. Характер свободного процесса при двух комплексно-со-пояженных корнях.

- •§ 8.22. Некоторые особенности переходных процессов.

- •§ 8.23. Переходные процессы, сопровождающиеся электрической искрой (дугой).

- •§ 8.24. Опасные перенапряжения, вызываемые размыканием ветвей в цепях, содержащих индуктивность.

- •§ 8.25. Общая характеристика методов анализа переходных процессов в линейных электрических цепях.

- •§ 8.26. Определение классического метода расчета переходных процессов.

- •§ 8.27. Определение постоянных интегрирования в классическом методе.

- •§ 8.28. О переходных процессах, при макроскопическом рассмотрении которых не выполняются законы коммутации.

- •§ 8.29. Логарифм как изображение числа.

- •§ 8.30. Комплексные изображения синусоидальных функции.

- •§ 8.31. Введение к операторному методу.

- •§ 8.32. Преобразование Лапласа.

- •§ 8.33. Изображение постоянной.

- •§ 8.34. Изображение показательной функции еpt.

- •§ 8.35. Изображение первой производной.

- •§ 8.36. Изображение напряжения на индуктивности.

- •§ 8.37. Изображение второй производной.

- •§8.38. Изображение интеграла.

- •§ 8.39. Изображение напряжения на конденсаторе.

- •§ 8.40. Некоторые теоремы и предельные соотношения.

§ 8.14. Основные и неосновные независимые начальные значения.

Для сложных схем со многими накопителями энергии число независимых начальных значений (начальных условий) может оказаться больше, чем порядок характеристического уравнения, и, следовательно, больше числа постоянных интегрирования.

В этом случае при определении постоянных интегрирования используют не все независимые начальные значения, а часть из них.

Основными независимыми начальными значениями называют те токи в индуктивностях и напряжения на емкостях, которые могут быть заданы независимо от других. Остальные независимые начальные значения называют неосновными.

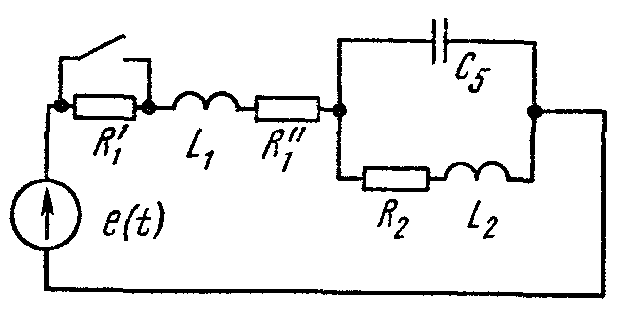

В качестве иллюстрации обратимся к схеме рис. 8.5. Она содержит три индуктивности и одну емкость, В схеме всего четыре независимых начальных значе

ния (начальных условия}:

![]()

Из них три являются основными и одно – неосновным. При выборе основных допустим известный произвол. Так, если за основные взять первое, второе и четвертое значения, то неосновным будет третье.

Пример 78. Убедиться в том, что для схемы рис. 8.5 характеристическое уравнение имеет не четвертую, а третью степень.

Решение. Составляем выражение для входного сопротивления:

Отсюда

![]()

Следовательно, характеристическое уравнение имеет третью степень.

§ 8.15. Определение степени характеристического уравнения.

Степень характеристического уравнения цепи необходимо уметь оценивать, взглянув на схему, в которой исследуется переходный процесс. Быстрая ориентация в этом вопросе дает возможность определить трудоемкость предстоящих выкладок и способствует выявлению ошибки, если она возникнет при составлении характеристического уравнения.

Степень характеристического уравнения равна числу основных независимых начальных значений в послекоммутационной схеме после максимального ее упрощения и не зависит от вида э. д. с. источников э. д. с. в схеме.

Рис. 8.5

Рис. 8.6

Упомянутое упрощение состоит в том, что последовательно соединенные индуктивности должны быть заменены одной эквивалентной;

емкости, включенные последовательно и параллельно, тоже должны быть заменены эквивалентной 3.

Так, применительно

к схеме рис. 8.6 последовательно включенные

![]() и

и![]() следует

заменить на

следует

заменить на![]() ,

если между ними есть магнитная связь

(если нет магнитной связи, то М = 0), а

емкости

,

если между ними есть магнитная связь

(если нет магнитной связи, то М = 0), а

емкости![]() -

на емкость

-

на емкость

![]()

Начальное значение напряжения на емкости С5равно начальному значению напряжения на С4.

В результате упрощений схемы рис. 8.6 получаем схему рис. 8.7, в которой две индуктивности и одна емкость. Все три независимые начальные значения — основные. Следовательно, характеристическое уравнение будет третьей степени.

Рис. 8.7

Две параллельно

соединенные индуктивности

![]() (без

активных сопротивлений), между которыми

есть взаимная индуктивность М, с

начальными значениями токов

(без

активных сопротивлений), между которыми

есть взаимная индуктивность М, с

начальными значениями токов![]() могут быть заменены одной эквивалентной

могут быть заменены одной эквивалентной

![]()

минус в знаменателе

соответствует согласному, плюс –

встречному включению. Начальоне значение

тока через

![]() равно

равно![]()

Обратим внимание на то, что порядок характеристического уравнения не зависит от того, имеется ли магнитная связь между индуктивностями схемы или она отсутствует.

§ 8.16. Свойства корней характеристического уравнения.

Число корней характеристического уравнения равно степени этого уравнения. Так, если характеристическое уравнение представляет собой уравнение первой степени, то оно имеет один корень, если второй степени—два корня и т. д. Уравнение первой степени имеет всегда отрицательный действительный (не мнимый и не комплексный) корень.

Уравнение второй степени может иметь:

а) два действительных неравных отрицательных корня;

б) два действительных равных отрицательных корня;

в) два комплексно-сопряженных корня с отрицательной действительной частью.

Уравнение третьей степени может иметь:

а) три действительных неравных отрицательных корня;

б) три действительных отрицательных корня, из которых два равны друг другу;

в) три действительных равных отрицательных корня;

г) один действительный отрицательный корень и два комплексно-сопряженных с отрицательной действительной частью.