- •Безопасность жизнедеятельности

- •Авторы: с.В. Белов, а.В. Илышцкая, а.Ф. Козьяков, л.Л. Морозова, г.П. Павлихнн, и.В. Переездчиков, в.П. Сивков, д.М. Якубович

- •Безопасность жизнедеятельности

- •Предисловие

- •Введение основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и определения

- •Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия

- •Число погибших от воздействия негативных факторов в 1990 г., Человек

- •Раздел I

- •1.2. Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека

- •1.3. Физиологическое воздействие метеорологи- ческих условий на человека

- •Количество влаги, выделяемое с поверхности кожи , и из легких человека, г/мин

- •1.4. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата

- •1.5. Промышленная вентиляция и кондиционирование

- •1.6. Влияние освещения на условия деятельности человека

- •2. Негативные факторы техносферы

- •2.1. Загрязнение регионов техносферы

- •Токсичными веществами

- •Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Российской Федерации, тыс. Т [2.2]

- •Города с большим уровнем загрязнения атмосферы в 1990 г. (извлечение из табл. 2.3 [2.3])

- •Воздействие фотохимических оксидантов на человека и растительность

- •2.2. Энергетические загрязнения техносферы

- •2.3. Негативные факторы производственной среды

- •2.4. Негативные факторы при чрезычайных ситуациях

- •Сведения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера в России [2.2]

- •3. Воздействие негативных факторов на человека и техносферу

- •3.1. Системы восприятия человеком

- •Состояния внешней среды

- •3.2. Воздействие негативных факторов и их нормирование

- •3.2.1. Вредные вещества

- •Классификация производственных вредных вещесте по степени опасности (гост 12.1.007—76)

- •Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны во гост 12.1.005—85 (извлечение)

- •Предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами но сн 4618—88 (извлечение)

- •Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ (мг/м ) в атмосферном воздухе населенных мест (извлечения)

- •3.2.2 Вибрации и акустические колебания

- •Коэффициенты повышения риска вибрационной болезни в зависимости от уровня сопутствующего шума, температуры окружающей среды и категории тяжести работ

- •Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и

- •Эквивалентного уровня звука на рабочих местах, в

- •Производственных помещениях и на территории предприятий

- •По гост 12.1.003-83* (извлечение)

- •Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения на рабочих местах

- •Предельно допустимые уровни инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц) на рабочих местах и на территории жилой застройки

- •3.2.3. Электромагнитные поля и излучения

- •3.2.4. Ионизирующие излучения

- •3.2.5. Электрический ток

- •Характер воздействия тока на человека (путь тока рука —нога, напряжение 220 в)

- •3.2.6. Сочетанное действие вредных факторов

- •Раздел II

- •4.2. Качественный анализ опасностей

- •Представление результатов апо ддля схемы управления с двумя кнопками

- •Элементы и символы, используемые для построения дерева причин потенциального чепе

- •Виды потенциальных ошибок и гипотетические номера по классификатору

- •Гипотетический классификатор ориентировочных значений вероятности ошибки оператора

- •Гипотетический классификатор ориентировочных значении вероятности исправления ошибки оператора

- •Форма для планирования предупредительных мероприятий

- •4.3. Количественный анализ опасностей

- •4.4. Анализ последствий чепе

- •Расчетные соотношения дм полей концентраций от некоторых источников

- •Описание категорий устойчивости атмосферы*

- •5. Средства снижения травмоопасности технических систем

- •5.1. Взрывозащита технологического оборудованиия

- •5.2. Защита от механического травмирования

- •5.3. Средства автоматического контроля и сигнализации

- •5.4. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства

- •5.5. Средства электробезопасности

- •5.6. Средства защиты от статического электричества

- •6. Идентификация вредных факторов и защита от них

- •6.1. Состав и расчет выбросов загрязняющих

- •Веществ в атмосферу

- •6.2. Средства защиты атмосферы

- •6.3. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы

- •6.4. Средства защиты гидросферы

- •6.5. Сбор и ликвидация твердых и жидких отходов

- •6.6. Защита от энергетических воздействий

- •6.6.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты

- •6.6.2. Защита от вибрации

- •Механические свойства и коэффициенты потерь некоторых материалов

- •6.6.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений

- •Плотность, скорость звука и характеристический импеданс для некоторых сред и материалов

- •6.6.4. Защита от ионизирующих излучений

- •Фактор накопления в линейный коэффициент ослабления некоторых материалов, используемых при защите от излучений

- •Длины релаксация нейтронов в среда в зависимости от среды и энергия нейтронов

- •7. Средства индивидуальной защиты

- •Раздел III

- •8.2. Устойчивость промышленных объектов

- •8.3. Прогнозирование параметров опасных зон

- •8.4. Ликвидация последствий чс

- •Раздел IV

- •9.3.Организационные основы управления

- •9.3. Экспертиза и контроль экологической безопасности

- •9.4. Международное сотрудничество

- •Пыле- и туманоуловители для очистки газовых выбросов, применяемые в машиностроении и приборостроении

- •2. Определение размеров зон заражения сдяв

- •Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей

- •Основные типы приборов для контроля требований безопасности жизнедеятельности

- •5. Перечень госТов рф комплекса гост р 22 «безопасность в чс»

- •Список литературы

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Раздел I 47

- •7. Средства индивидуальной защиты 380

Виды потенциальных ошибок и гипотетические номера по классификатору

|

Вид потенциальной ошибки

|

Номер по классификатору

|

|

Пропуск действия Неправильное действие Действие в неправильном направлении Много действий Мало действий Неправильные действия на правильную цель Правильные действия на неправильную цель Преждевременное действие Запоздалое действие Слишком длительное действие Слишком короткое действие Неправильный порядок действий Вредное дополнительное действие

|

Д1 Д2 ДЗ Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 Д11 Д12 Д13

|

Таблица 4.11.

Гипотетическая классификация причин ошибок

|

Действующие факторы

|

Причины ошибок

|

Номер по классификатору

|

|

Внешние факторы

Внутренние факторы

Факторы стресса

|

Инструкции Информация Организация Эргономика Условия работы Постановка цели Опыт Умение Знания Мотивация Психологическое напряжение Физиологическое напряжение

|

П1 П2 ПЗ П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 П11 П12

|

Выбрав величину U, измеряющую последствия ошибки (например, число летальных исходов, денежный эквивалент и т. д.), и установив подходящую шкалу для измерений (например, U= 1...10; 1....100 и т. д.), можно для сравнительной оценки рассчитать значения рисков

![]()

где Роп и Рис — вероятность ошибки оператора и вероятность ее исправления.

Таблица 4.12.

Гипотетический классификатор ориентировочных значений вероятности ошибки оператора

|

Номер по классификатору

|

Рутинная работа

|

Наличие инструкций

|

Наличие стресса

|

Новая ситуация

|

Ориентировочное значение вероятности ошибки оператора Роп

|

|

В1 В2

ВЗ

В4 В5 B6

|

Да Да

Да

Нет Нет Нет

|

Да В неполном объеме В неполном объеме Нет Нет Нет

|

Нет Небольшой

Некоторый

Некоторый Да Да

|

Нет Нет

Нет

Нет Нет Да

|

0,0001...0,001 0,001...0,005

0,005...0,01

0,01...0,05 0,05...0,5 0,5...1,0

|

Таблица 4.13.

Гипотетический классификатор ориентировочных значении вероятности исправления ошибки оператора

|

Исправление ошибки (характеристика)

|

Ориентировочное значение вероятности исправления ошибки Ряс

|

Номер по классификатору

|

|

Весьма вероятное Вероятное Возможное Невероятное Весьма невероятное Невозможное С помощью системы защиты Невозможное из-за отсутствия времени

|

0,5 0,2 0,1 0,01 0,001 0 0 0,95...1,0 0

|

И1 И2 ИЗ И4 И5 И6 И7 И8

|

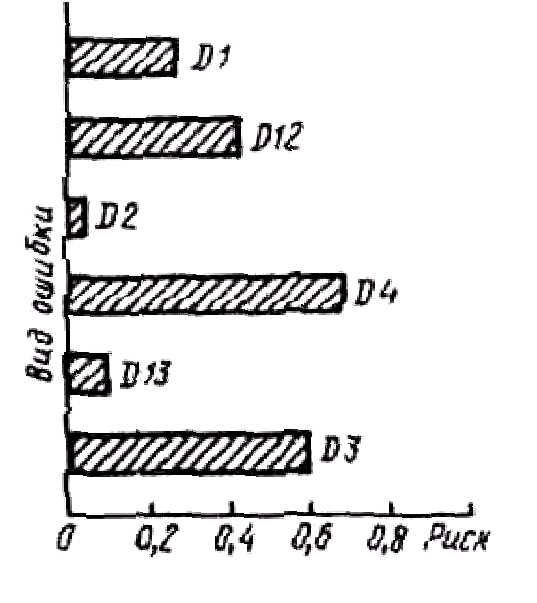

На рис. 4.16 и в табл. 4.14 даны возможные варианты представления Результатов выполнения анализа ошибок персонала.

Таблица 4.14.

Вариант представления результатов анализа ошибок персонала

|

Форма анализа |

Пример 1 |

Пример 2 |

Пример 3 |

|

Система и вид работы |

Объект Х1 Процесс Y1 Вид работы Z1

|

Объект Х2 Процесс Y2 Вид работы Z2 |

Объект Х3 Процесс Y3 Вид работы Z3 |

|

Цель работы |

Задача по Z1

|

Задача по Z2 |

Задача по Z3 |

|

Вид потенциальной ошибки |

D12 |

D2 |

D3 |

|

Потенциальные последствия |

A |

N |

K |

|

Исправление ошибки |

И2 |

И7 |

И4 |

|

Причины ошибки |

П3 |

П5 |

П6 |

|

Метод предотвращения ошибки |

П38 (пересмотр правил) |

П54 (снижение шума) |

П61 (изменение объекта) |

|

Вероятность ошибки |

0,02 (В4) |

0,3 (В5) |

0,1 (В5) |

|

Вероятность исправления ошибки |

0,2 |

0,99 |

0,01 |

|

Шкала последствий |

1…100 |

1…10 |

1…10 |

|

Величина последствий U |

40 |

4 |

8 |

|

Расчет риска:

|

-,64 |

0,012 |

0,792 |

|

Метод снижения риска |

Управление |

Обучение персонала |

Технические меры, обучение персонала |

|

Другие данные |

нет |

нет |

нет |

Рис. 4.16. Вариант представления результат

ов анализа ошибок оператора

Причинно-следственный анализ (ПСА) выявляет причины происшедшего чепе. Тем не менее ПСА является составной частью общего анализа опасностей. Он завершается прогнозом новых чепе и состав-•чением плана мероприятий по их предупреждению.

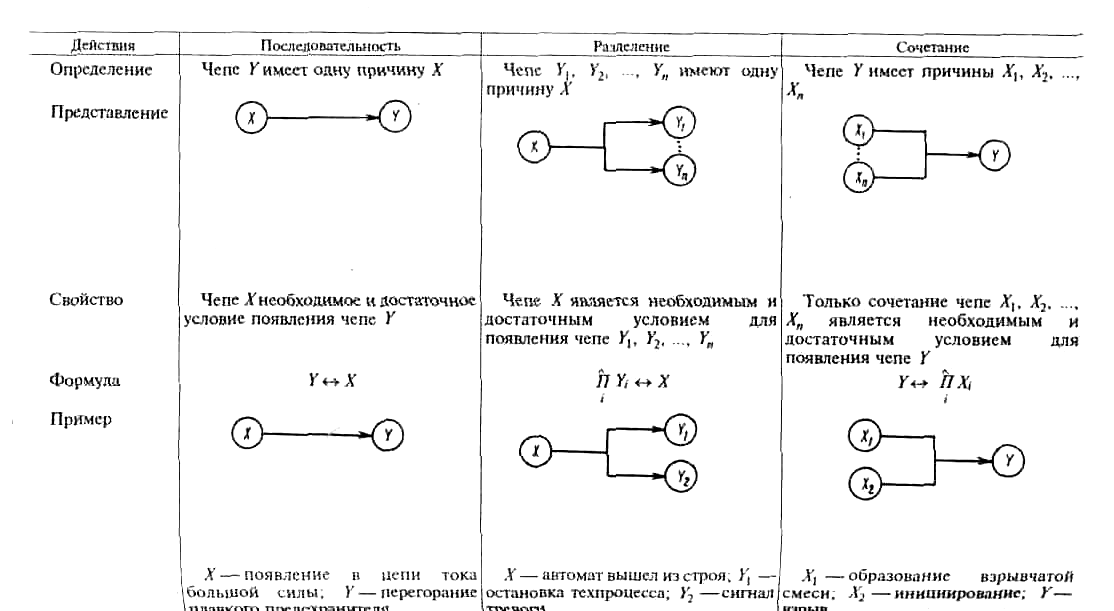

Анализ начинают со сбора информации, которая призвана описать чепе точно и объективно. Составляют перечень событий, предшествовавших чепе, при этом обращают внимание на то, что регистрируемые реальные события и факты бывают двух видов: носящие случайный характер и носящие постоянный характер. Последние участвуют в возникновении чепе опосредованно и в сочетании со случайными событиями. Например, плохая конструкция ограждений на машине (факт, носящий постоянный характер) способст-вовала проникновеиию руки оператора в опасную зону (случайное событие). Перень может содержать достаточно большое число событий» предшествовавших чепе, и по нему трудно дать необходимые заключения. В этом случае целесообразно построить ориентированный граф — дерево причин. Построение начинают с последней стали и развития событий, а именно с «чепе-несчастья» По каждому предшествующему соботию последовательно ставят следующие вопросы. Каким предшествующим событием Х было непосредственно вызвано событие Y? Достаточно ли было одного события X, чтобы вызвать Y? Если нет, то какие другие предшествующие события X1, X2,…Xn еще необходимы, чтобы непосрtдственно вызвать событие Y? С помощью этих вопросов выявляют логическиt связи, представленные в табл. 4.15. Логическая согласованность дерева причин контролируется путем постановки к каждому предшествующему событию следующих вопросов,

Если бы событие Х не произошло, могло бы тем не менее произойти событие Y?

Было ли необходимым и достаточным само по себе событие X для того, чтобы произошло событие Y?

Процесс создания дерева причин побуждает исследователя к сбору и глубокому анализу информации. По окончании работы исследователь имеет- группу факторов и диаграмму развития н-чепе.

Таблица 4.15.

Использование логических связей в причинно-следственном анализе

Логическая структура дерева причин такова, что при отсутствии хотя бы одного из предшествующих событий н-чепе произойти не может. Это является хорошей основой для того, чтобы сформулировать предупрсдитадьиые меры с целью: а) исключить повторение н-чепе данного типа; б) избежать более или менее аналогичных н-чепе (чепе, которые имеют с данным чепе общие признаки),

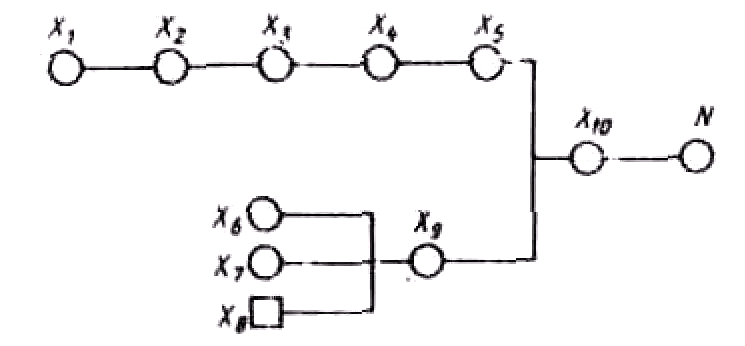

Рис. 4.17. Дерево причин аварии тягача:

Х1– обычно используемый тягач вышел из строя; Х2– другой тягач использовался в работе; Х3– различие в высоте прицепа и нового тягача; Х4– осуществление сцепки затруднено; Х5– водитель встает между тягачом и прицепом; Х6– не включен ручной тормоз; Х7– вибрации от работающего двигателя; Х8– двор имеет уклон; Х9–тягач движется к прицепу; Х10- водитель зажимается меэжу прицепом и тягачом;N– несчастный случай (травма); (Х8– факт постоянного характера; остальные случайного)

Агализируя дерево причин можно также заметить, что не все предшествуюпше события имеют одинаковое значение для предотвращения н-чепе. Поэтому имеет смысл составить еще один (сокращенный) перечень событий, по которому и принимать предупредительные меры.

Рассмотрим пример. Во дворе предприятия водитель тягача приступил к сцепке тягача с прицепом. Операция осложнилась из-за различной высоты тягача и прицепа , и водитель спеустился вниз, чтобы выяснить причину затруднения, забыв поставить тягач на тормоз. Кроме того, это был не тот тягач, который обычно эксплуатировался с этим прицепом. Когда водитель находился между прицепом и тягачом, тягач с работающим двигателем скатился назад по небольшому уклону и придавил водителя к раме прицепа.

Дерево причин дано на рис. 4.17. Результаты анализа (возможный вариант) представлены в табл. 4.16 в виде причин происшедшего чепе, предупредительных мероприятий и источников опасности, которые спрогнозированы на базе фактов, занесенных в графу причин. Прогнозирование осуществляют в двух дополняющих друг друга направлениях: а) ведут происк источника опасности на данном месте; б) ведут поиск рабочих мест, где данный источник опасности может быть идентифицирован. Таким образом причинно-следственный анализ происшедшего н-чепе не только позволяет исключить выявленные причины, но и спрогнозировать опасности. Наконец, за исполнением предупредительных мероприятий необходимо проследить. Этому будет способствовать планирование, проведенное, например, по форме табл. 4.17, которая отвечает на вопросы: кто? Когда? Где? Сколько? Эффективность всей работы будет также зависеть от информации, которую получит персонал предприятия. Информация должна вызывать положительное отношение персонала к принимаемым мерам.

Таблица 4.16.

Вариант представления результатов причинно-следственного анализа

в примере с тягачом

|

Причины несчастного случая |

Возможные предупредительные мероприятия |

Источники опасностей |

|

Двор с уклоном

Невыключенный тормоз, работающий двигатель

Разная высота прицепа и тягача

Тягач, вышедший из строя |

Реконструкция двора

Инструктаж водителя

Стандартизация соединений

Предупредительный ремонт транспортных средств |

Неподходящие места стоянок

Недостаточная подготовка работников

Техническая несовместимость материалов

Поломка оборудования |

Таблица 4.17.