- •Содержание

- •Раздел I. Введение в экономику лекция №1 экономика как наука

- •1.1. Предмет, функции и методы экономики. Взаимосвязь экономики и права

- •1.2. Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика

- •1.3. Экономические законы и экономические категории. Экономические отношения и их типы

- •1.4. Основные этапы развития экономической теории

- •1.5. Типы экономических систем: рыночная экономика, традиционная экономика, административно-командная экономика, смешанная экономика

- •1.6. Модели экономических систем: американская, шведская, японская. Российская модель переходной экономики

- •1.7. Основные экономические проблемы общества. Что производить? Как производить? Для кого производить?

- •1.8. Экономические блага и их классификация

- •1.9. Экономические потребности и их классификация. Закон Энгеля. Закон возвышения потребностей

- •1. По субъектам (носителям потребностей):

- •1.10. Экономические ресурсы и их виды. Проблема ограниченности ресурсов и их занятость

- •1.11. Экономический выбор. Границы производственных возможностей и закон возрастания вмененных издержек (упущенных возможностей)

- •1.12. Экономические агенты и интересы хозяйствующих субъектов

- •Лекция 2. Основные теории спроса и предложения

- •1. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности

- •2. Спрос. Факторы спроса. Закон спроса. Эластичность спроса

- •3. Предложение. Факторы предложения. Закон предложения. Эластичность предложения

- •4. Равновесная цена. Механизм рыночного равновесия

- •Лекция 3 теория поведения потребителя в рыночной экономике

- •1. Потребительский выбор и его особенности

- •2. Функция полезности

- •3. Основные постулаты теории поведения потребителя

- •4. Условия равновесия потребителя

- •5. Потребительский выбор

- •6. Кривая безразличия

- •7. Зона замещения

- •8. Бюджетное ограничение

- •9. Эффект дохода и эффект замещения

- •Лекция 4. Теория фирмы: организационно-правовые формы, издержки и прибыли

- •1. Сущность и основные черты предприятия (фирмы). Классификация предприятий (фирм)

- •2. Организационно-правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие организации

- •3. Экономическое содержание издержек. Виды и структура издержек предприятия (фирмы)

- •4. Себестоимость и классификация затрат

- •5. Выручка и прибыль. Принципы максимизации прибыли. Эффекты масштаба

- •Выручка от реализации

- •Лекция 5. Конкуренция и монополия. Поведение фирм в условиях совершенной и несовершенной конкуренции

- •1. Понятие, условия возникновения и виды конкуренции. Совершенная конкуренция и ее сущность

- •2. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Монополистические объединения

- •3. Антимонопольное законодательство и государственное регулирование экономики. Рыночная власть

- •Лекция 6. Рынки факторов производства

- •1. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата, ее сущность, виды, формы, системы

- •2. Рынок капитала

- •3. Рынок земли. Рента. Цена земли

- •Лекция 7. Макроэкономика как система

- •1. Национальная экономика. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. Национальное богатство

- •2. Основные макроэкономические показатели

- •Взаимосвязь важнейших макроэкономических показателей

- •3. Система национальных счетов: сущность и структура

- •4. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса

- •5. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения

- •6. Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и предложения

- •Лекция 8. Безработица и инфляция - основные проблемы макроэкономики.

- •1. Экономическое развитие и его уровень. Показатель экономического роста и развития

- •2. Цикличность развития экономики. Фазы экономического цикла

- •3. Сущность, причины и формы безработицы. Закон Оукена

- •4. Инфляция: сущность, виды и причины ее возникновения

- •Виды инфляции

- •Причины инфляции

- •Способы измерения инфляции

- •5. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства Социально-экономические последствия инфляции

- •Антиинфляционная политика

- •6. Взаимосвязь инфляции и безработицы

- •Лекция 9. Денежно-кредитная система государства.

- •1. Государственные финансы. Государственный бюджет

- •2. Налоги и налоговая система

- •3. Классификация налогов.

- •4. Деньги и их функции. Денежная система и ее агрегаты. Денежный рынок

- •5. Денежно-кредитная политика. Кредит: сущность, функции и виды

- •6. Банки и их функции. Банковская система

Лекция 3 теория поведения потребителя в рыночной экономике

1. Потребительский выбор и его особенности

2. Функция полезности

3. Основные постулаты теории поведения потребителя

4. Условия равновесия потребителя

5. Потребительский выбор

6. Кривая безразличия

7. Зона замещения

8. Бюджетное ограничение

9. Эффект дохода и эффект замещения

Перед каждым потребителем стоят три вопроса: 1.Что купить? 2. Сколько стоит? 3. Хватит ли денег, чтобы осуществить покупку?

Чтобы ответить на первый вопрос, надо выяснить полезность вещи для потребителя, чтобы ответить на второй — исследовать цену, чтобы решить третий вопрос — определить доход потребителя. Эти три проблемы — полезность, цена и доход — и составляют содержание теории поведения потребителя. Попытаемся определить их взаимосвязь.

1. Потребительский выбор и его особенности

Полезность блага (utility of good) — это способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих потребностей} В результате исследований в XIX в. была выявлена закономерность: потребляемые последовательно части какого-либо блага обладают убывающей полезностью для потребителя. При этом предполагается, что вкусы потребителей постоянны, а функция потребления непрерывна (и, следовательно, дифференцируема в каждой точке).

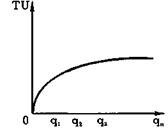

Это означает, что любому бесконечно малому увеличению количества блага Q соответствует прирост общей полезности (total utility) — TU (см. рис. la). Хотя общая полезность с увеличением количества благ постепенно возрастает, предельная полезность (margin al utility) — MU — каждой дополнительной единицы блага неуклонно уменьшается (рис. 16). Максимум удовлетворения общей полезности достигается в точке А, когда предельная полезность становится равной нулю. Это и означает, что благо полностью удовлетворяет потребность.

Полезность блага

Рис. 1. Общая (а) и предельная (б) полезность

Если дальнейшее потребление приносит вред (предельная полезность блага отрицательна), то общая полезность снижается (см. отрезок АВ на обоих графиках).Чем большим количеством блага мы обладаем, тем меньшую ценность имеет для нас каждая дополнительная единица этого блага. Таким образом, цена блага определяется не общей, а предельной его полезностью для потребителя. Поскольку предельная полезность экономического блага для потребителя снижается, то производитель может продать дополнительное количество своей продукции лишь в том случае, если снизит цену. Закон уменьшения предельной полезности лежит в основе определения спроса.

2. Функция полезности

Представители австрийской школы К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер одними из первых попытались установить связь между спросом и ценой, запасом и количеством. Они обосновали положение о том, что количество является одним из важнейших факторов, влияющих на цену в условиях ограниченности ресурсов. Ими была выявлена закономерность, что последовательно потребляемые количества какого-либо блага обладают убывающей полезностью для потребителя (рис. 2). Например, потребитель, страдающий жаждой, с удовольствием выпьет первый стакан пепси-колы. Второй стакан принесет ему меньшее удовлетворение, чем первый, третий — меньшее, чем второй, и т.д. И так будет происходить до тех пор, пока предельная полезность очередного стакана не будет равна нулю. Хотя общая полезность возрастает, предельная полезность при этом падает, что приводит к замедлению роста общей полезности (рис. 2).

Согласно теории, развиваемой сторонниками австрийской школы, цена блага для потребителя определяется не общей, а предельной полезностью. Функция полезности — функция, показывающая убывание предельной полезности блага с ростом его количества:

![]()

где MU — предельная полезность, она равна частной производной общей полезности данного блага.

Рис 2. Зависимость общей полезности блага от его количества

Критики теории полезности сформулировали еще в XVIII в. парадокс воды и алмаза. Вода, которая жизненно необходима для всех, должна была, полагали они, обладать максимальной полезностью, а алмазы — минимальной. Соответственно цены на воду должны быть максимальны, а на алмазы — минимальны, тогда как на практике — наоборот. Ответ на этот вопрос был найден в начале XX в. в разграничении общей и предельной полезности. Дело в том, что величина запасов воды и алмазов различна. Вода имеется в изобилии, тогда как алмазы встречаются довольно редко. Следовательно, в первом случае количество (Q1) велико, а цена (P1) низка; во втором — наоборот: количество (Q2) мало, цена (Р2) высока (см. рис. 3).

Это означает, что общая полезность воды большая, а предельная — маленькая; у алмазов — наоборот, общая полезность мала, а предельная — велика. Цены же определяются не общей, а предельной полезностью. Таким образом, парадокс воды и алмаза не опровергает функцию полезности. Именно функция полезности лежит в основе потребительского выбора.

Рис. 3. Парадокс воды и алмаза