5.5. Концепции построения асу тп энергоблоков и тэс

Начальные положения. Развитие концепций автоматизированного управления в энергетике происходит под действием противоречивых факторов. С одной стороны, принципы построения АСУ ТП регламентируются ГОСТами, методическими и руководящими материалами [21, 28—34 и др.], сложившимся опытом, традициями и связями с поставщиками КТСА многочисленных проектно-конструкторских организаций. И это естественно, так как они ориентируют специалистов на реальные технические возможности в настоящем, позволяют разрабатывать унифицированные проекты и обладают рядом других достоинств. Но как всегда ГОСТы, методические и справочные материалы консервативны, так как отражают вчерашний день.

С другой — нельзя не учитывать в этой области опыт зарубежных фирм и некоторые доморощенные головные образцы проектов АСУ ТП. Последние ориентированы на доступную рублевую продукцию отечественных заводов, выпускающих КТС, отвечают основным требованиям к АСУ ТП, содержащимся в перечне информационных и управляющих функций (см. параграф 5.2) и вместе с тем наделены современными отличительными чертами:

надежностью (вероятностью того, что система управления работает бесперебойно в течение заданного периода времени);

безопасностью (вероятностью того, что система управления в течение заданного отрезка времени не посылает ошибочных информационных или управляющих сигналов);

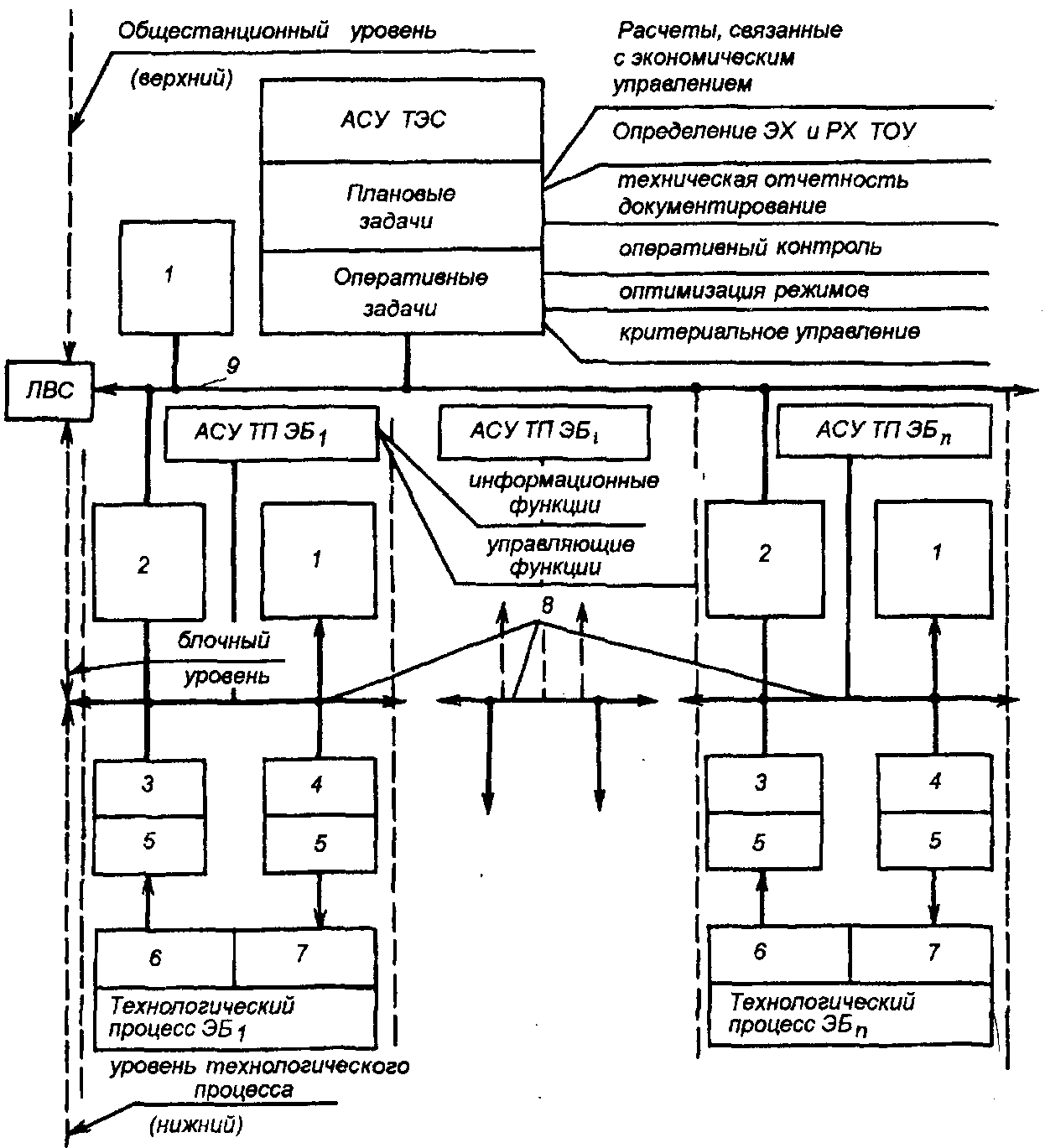

иерархичностью (соподчиненностью подсистем с обязательным приоритетом принятия решений вышестоящей из них, а также разделением функций управления и обработки информации между подсистемами, расположенным на различных уровнях управления — местном, блочном и общестанционном);

интеграцией (концентрацией в одном виде — комплекте технических средств всех технологических функций, предназначенных для решения самостоятельной задачи управления и устранением за ненадобностью технических средств, функции которых могут быть выполнены предварительной подготовкой сигналов).

Учитывая приведенные соображения о концепциях построения АСУ ТП, а также наличие достаточного числа общих и частных рекомендаций по этому вопросу [4, 5, 8, 10—13, 15, 18, 21, 23, 26, 30, 35, 36 и др.], сформулировать исчерпывающие и вместе с тем краткие современные концепции построения АСУ ТП представляется трудно выполнимой задачей. Чтобы облегчить ее решение необходимо разделить понятия общей и частной концепций.

Общая концепция отличается формулировкой главных особенностей объекта и задач управления, определением структуры и наименованием подсистем с установлением связей между ними, а также определением главных тенденций в технической реализации АСУ. Следовательно, общая концепция построения АСУ ТП должна опираться на обобщенные принципы построения множества АСУ одного и того же класса.

Частная концепция должна отличаться особенностями построения АСУ ТП применительно к конкретному объекту с указанием главных особенностей технической реализации, т.е. опираться на конкретный проект или пример действующей АСУ.

Вначале выделим из располагаемой по этому вопросу информации ряд проблем, предваряющих формулировку общей концепции.

Первая — связана с эргономикой АРМ оператора. Только эргономически оформленный процесс сбора и обработки информации может подготовить полный показ ситуации на объекте, сформулировать в сознании оператора неотложный ее образец и привести его к правильному решению [см. рис. 4.5, 4.6].

Вторая — с охватом "единым взглядом" наиболее полной располагаемой информации об объекте. Единственный реальный путь решения этой проблемы сегодня — сочетание приборных панельных средств и дисплейной техники. Последняя служит непременной составной частью концепции построения пульта управления.

Например, при наличии агрегатов ТЭС, не нуждающихся в непрерывном наблюдении (очистные и улавливающие сооружения по тракту дымовых газов котла, пиковые водогрейные котлы и др.), они могут обслуживаться с помощью дисплеев, расположенных лишь на одном из блочных пультов управления.

Приведенные начальные положения позволяют сформулировать общую концепцию построения АСУ ТП ТЭС.

Основные положения общей концепции состоят в следующем:

современные КЭС, оборудованные крупными конденсационными блоками, и ТЭЦ с мощными энергоустановками для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, как объекты управления характеризуются наличием множества вспомогательных технологических установок (участков), обеспечивающих основной технологический процесс (см. рис. 4.1): ТТЦ, ТПУ, ЗУУ, ПДУ, ВПУ, ЭЛУ (последние наряду с котлами и турбинами должны быть также охвачены единой системой контроля и управления);

АСУТП общестанционного уровня объединяет АСУТП энергоблоков и общестанционных технологических установок, образуя вместе с ними и сетью ПЭВМ, выполняющих отдельные производственные функции, единую информационную и управляющую систему, предназначенную для координации отдельных частей и связи с подсистемами управления верхнего уровня (ДУ, ОДУ, ЦДУ);

основные цели АСУТП:

обеспечение персонала достаточной, своевременной и достоверной информацией о ходе технологического процесса и о состоянии оборудования для уверенного ведения технологического процесса;

управление энергоблоком и ТЭС в нормальных, переходных и предаварийных режимах для выполнения главной функции — выработки тепловой и электрической энергии требуемого качества в соответствии с суточными графиками нагрузки;

облегчение труда, снижение вероятности ошибочных действий оперативного персонала, повышение надежности функционирования энергоблоков;

защита энергоблока от повреждений оборудования снижением нагрузки или его остановом при угрозе аварий;

обеспечение информацией, включая регистрацию событий, расчет технико-экономических показателей и диагностику оборудования для анализа, оптимизации режимов работы оборудования и планирования его ремонтов;

автоматизация комплекса основных и вспомогательных установок реализуется на основе создания распределенных АСУ ТП, построенных по иерархическому принципу и оснащенных микропроцессорными (компьютерными) или так называемыми операторскими станциями, наделенными широким спектром информационных и управляющих функций, содержащихся в типовом перечне (см. параграф 5.2), с охватом основных и вспомогательных зон (участков) технологического процесса;

автоматизированное управление объектами ТЭС строят в последовательности: АСУ ТП ТЭС, АСУ ТП энергоблоков (группы котлов и турбин для ТЭС с общим паропроводом), подсистемы управления котлов турбин и вспомогательных установок;

операторские станции соединяют посредством дублированных линий связи с диспетчерским постом управления (БЩУ или ГЩУ); принцип построения АСУ ТП с распределением функций управления и вычислительных мощностей отражает ее концептуальная модель (рис. 5.13);

Рис. 5.13. Концептуальная модель распределенной АСУ ТП ТЭС

1 — мониторинг; 2 — модуль связи (обмена); 3 — сигнализация; 4 — данные процесса;

5 — аналоговые (дискретные) информационные (управляющие) сигналы;

6 — измерения; 7 — управления; 8, 9 — общие шины

наряду с операторскими станциями построены совмещенные с ними на основе унифицированных сигналов связи и в то же время независимые устройства электрической блокировки, а также главные и локальные тепловые защиты котла, турбины и вспомогательных установок;

диспетчерские посты АСУ ТП ТЭС оснащают собственными операторскими станциями, технологическими мнемосхемами, несколькими

Рис. 5.14. Общий вид шита управления теплофикационного энергоблока мощностью 250 МВт

видеомониторами с возможностью детализации главной мнемосхемы и клавиатурой систем контроля и дистанционного управления по вызову (количество панельных приборов БЩУ и ГЩУ, предназначенных для прямого индивидуального измерения, ограничивают показывающими индикаторами и самописцами, формирующими основные ТЭП энергоблока, включая расход электроэнергии на собственные нужды);

в качестве примера на рис. 5.14 показана компоновка БЩУ для действующего теплофикационного энергоблока мощностью 250 МВт, оснащенного АСУ ТП;

программирование оптимизационных задач управления и расчета ТЭП выполняют с помощью самостоятельного программно-технического комплекса (модуля),

например, для главного ПТК - распределение электрических и экологических нагрузок между блоками (см. параграфы 3.2, 9.3); для блочного – расчет оптимальных параметров настройки АСР нижнего уровня и др.; управляющие оптимизационные сигналы от ПТК представляют в наглядной форме оператору для воздействия на технологический процесс;

технологический процесс, протекающий в ТОУ, контролируют с помощью группы дисплеев, имея возможность децентрализации сбора информации и управления на нескольких МЩУ, в том числе на временных рабочих местах с видеомониторами, предназначенными, например, для тепловых испытаний и пусконаладочных работ;

комплекс АСУ ТП энергоблоков и ТЭС создают на основе сочетания принципов централизованного управления с возможностью наращивания вычислительной мощности распределенных ПТК, а также количества АСР, систем ДУ и ДЛУ в случае увеличения суммарной установленной мощности ТЭС или расширения зоны обслуживания эксплуатационного персонала.

Пример частной концепции — АСУ ТП парогазовой установки мощностью 450 МВт (ПГУ-450)* приведен ниже.

Описание ТОУ. Объект управления состоит из набора следующих агрегатов, объединенных единным технологическим процессом преобразования энергии:

двух газотурбинных установок с электрическим генератором мощностью 150 МВт каждая (ГТУ-150);

двух паровых котлов утилизаторов;

одной паровой теплофикационной турбины типа Т-150-7,7 с электрическим генератором мощностью 150 МВт;

общеблочного теплотехнического оборудования (питательно-деаэрационной установки — ПДУ);

общеблочного электротехнического оборудования;

блочной обессоливающей установки.

Фрагмент технологической схемы ПГУ-450 в части выработки тепловой и электрической энергии приведен на рис. 5.15.

Часть ПГУ, включающая одну ГТУ и её котел-утилизатор, составляют "полублок". Котел-утилизатор с естественно-принудительной циркуляцией имеет два барабана. Первый — по ходу греющего газа включен в испарительный контур высокого давления, второй — низкого. Последние снабжают паром ЦВД и ЦСД турбины соответственно.

П ГУ

в целом действует в следующих стационарных

режимах:

ГУ

в целом действует в следующих стационарных

режимах:

* Технический проект ВНИПИЭнергопром.

Рис. 5.15. Принципиальная (укрупненная) тепловая схема ПГУ-450

1,2 — газотурбинные установки ГТУ-150; 3 — паровые (барабанные) котлы-утилизаторы; 4, 5 — водопаровые контуры низкого и высокого давления; б — паровая турбина Т-150-7,7; 7,8 — регулирующие клапаны ЦВД и ЦСД турбины; 9 — конденсаторы; 10 — конденсатный насос; 11 — питательно-деаэраторная установка (ПДУ); 12, 13 — питательные насосы контуров низкого и высокого давления; 14, 15 — сетевые насосы 1-го и 2-го подъемов; 16, 17 — сетевые подогреватели; 18 — редукционно-охладительная установка

работа одного или обоих полублоков на паровую турбину, действующую в теплофикационном или кондесационном режимах;

работа одного (любого) и обоих полублоков на сетевые подогреватели при отключенной турбине;

подключение второго полублока при работе ПГУ с одним из них;

пуск ПГУ с одним или двумя полублоками на пиковый бойлер;

плановый останов ПГУ в целом, одного из полублоков или только паровой турбины.

Как объект управления ПГУ в целом при включении всех трех энергоблоков характеризуется технологическим множеством информационных и управляющих сигналов. Из них: 1500 — аналоговых информационных сигналов, 2880 — дискретных и 600 управляющих.

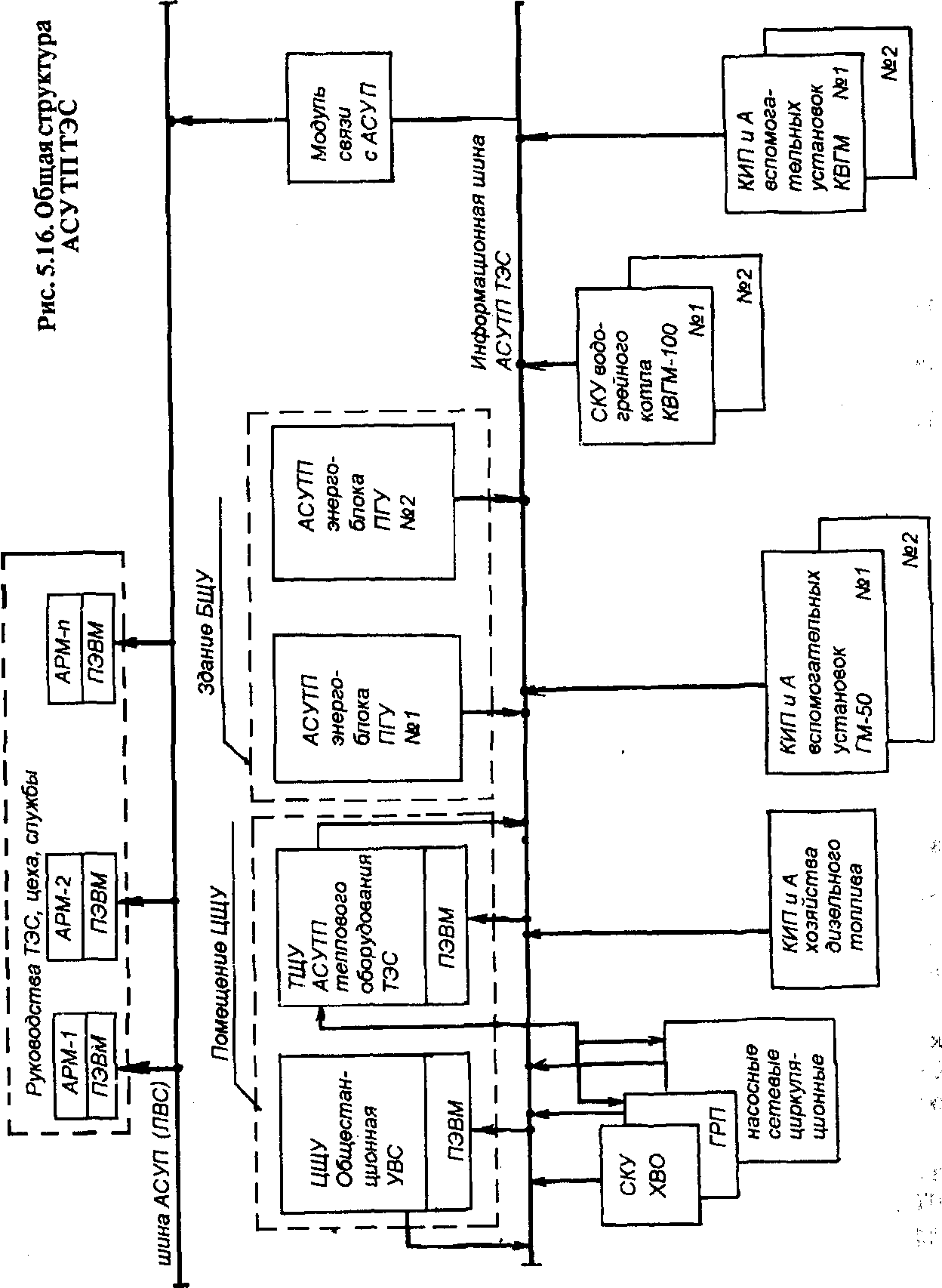

Описание АСУ. Для управления ГТУ как единым объектом предусмотрено создание АСУ ТП ТЭС и АСУ производственно-хозяйственной деятельностью ТЭС [(АСУП). Общая структура АСУ ТП показана на рис. 5.16.

АСУ ТП ТЭС включает АСУ каждого из трех энергоблоков, общестанционных

технологических установок и объединяющую их общестанционную АСУ ТП, которая служит связующим звеном с АСУ вышестоящих энергосистемных уровней.

Оборудование вспомогательных сооружений (ХВО, мазутонасосной, пиковой котельной и др.) оснащено локальными системами контроля и управления (СКУ) с использованием аппаратных и программных средств. СКУ связана с АСУ ТП ТЭС общей информационной шиной.

Следовательно, АСУ ТП ТЭС в целом — многофункциональная иерархическая двухуровневая система, построенная в соответствии с технологической структурой ПГУ и входящих в ее состав основных и вспомогательных установок (узлов) с объединением отдельных из них цифровыми каналами передачи информации.

Для решения задач производственно-хозяйственной деятельности ТЭС предусмотрено создание ЛВС, объединяющей АРМы руководства и специалистов цехов и служб (см. рис. 5.2).

Функции, выполняемые АСУ ТП.

Информационные функции, выполняемые оперативно:

контроль за текущим состоянием технологического оборудования и работой автоматических систем;

технологическая, предупредительная и аварийная сигнализация;

регистрация аварийных ситуаций с фиксацией причин;

анализ действия защит.

Информационные функции, выполняемые неоперативно (в соответствии с решением плановых задач):

расчет и анализ ТЭП, экологических и других плановых показателей;

диагностика технологического оборудования;

прочие функции, включая экологический контроль.

Экологический контроль. Объектами экологического контроля служат энергоблоки с ГТУ и котлами-утилизаторами. Контроль выбросов с водными стоками не предусмотрен, поскольку ТЭС спроектирована как бессточная.

Объем контроля вредных выбросов ограничен измерением концентраций NOx, SO2, СО, а также содержанием О2 в дымовых газах для приведения результатов измерения к одним условиям.

Для количественной оценки выбросов ГТУ на выхлопе каждой газовой турбины предусмотрена установка приборов экологического контроля. Оценка выбросов для паровой котельной должна проводиться по результатам измерений в общем газоходе или в дымовой трубе.

Результаты контроля предусмотрено выводить на экраны дисплеев с целью ведения экологического режима работы оборудования и на регистрацию для установочной формы отчетности.

В отчетном документе о вредных выбросах должны быть указаны данные об объекте контроля и месте измерения концентрации вредных веществ с усреднением результатов за 1 час, сутки, неделю, месяц, а также результаты их сопоставлений с ПДК, ПДВ или ВСВ.

Управляющие функции, выполняемые автоматически:

регулирование технологических параметров;

логическое (дискретное) управление запорными органами и вспомогательными механизмами в соответствии с алгоритмами логических преобразований: пошагового управления, блокировки и автоматического включения резерва (АВР);

защита технологического оборудования.

Управляющие функции, выполняемые оператором блока дистанционно с БЩУ или МШУ:

дублирование операций при отказах АСР;

воздействие на технологический процесс при нештатных режимах или в экстремальных (аварийных) ситуациях;

выбор режимов работы оборудования, для которого функции выбора режима оставлены за оператором;

коррекция статических и динамических режимов работы оборудования с целью оптимизации ТЭП, например, изменением заданных значений регулируемых величин (критериальное управление);

выбор программ и алгоритмов пошагового управления и выдача команд или разрешений на их обработку.

Управляющие функции, выполняемые автоматически на общестанционном уровне — управление электрической мощностью ПГУ и теплофикационной нагрузкой.

Управляющие функции, выполняемые дистанционно с ЦЩУ:

коррекция электрических мощностей полублоков с целью оптимизации ТЭП;

критериальное управление блочными и локальными АСР.

Обеспечивающие функции по качеству и надежности АСУ ТП, выполняемые автоматически:

диагностика состояния комплекса технических средств, включая контроль исправности УСО;

проверка достоверности входной информации (под достоверностью понимают исправную работу прибора или индикатора контроля);

анализ характера управляющих воздействий (проверка своевременности выполнения, ограничений по абсолютной величине, заданных в виде неравенств и др.);

проверка цепей и опробование схем технологических защит;

подключение резервных средств контроля и управления;

блокировка ошибочных сигналов и воздействий при ошибках персонала, отказах и неисправностях КТСА;

сигнализация на пост обслуживания (инженера АСУ ТП) при отказах элементов КТСА с указанием адреса, времени и вида отказа;

сигнализация оператору-технологу об отказе автоматической функции с информацией о характере отказа;

регистрация и анализ ошибок, отказов, неисправностей и действий по их устранению.

Обеспечивающие функции, исполняемые оператором:

контроль за исполнением управляющих функций;

распознавание отказов, не обнаруженных автоматической системой;

перевод на ручное управление при отказе функций управления, выполняемых автоматически;

Обеспечивающие функции, выполняемые инженером АСУ ТП:

регистрация дефектов КТСА, не обнаруженных системой;

переключение на резервные технические средства при отказе основных, если не предусмотрен автоматический переход;

обеспечение возможности блокировки или разблокировки сигналов;

корректировка в регламентируемых пределах динамических настроек и уставок АСР нижнего уровня, а также предусмотренных в техническом проекте структурных решений в схемах и алгоритмах по управлению и контролю.

Организационная структура АСУ ТП ТЭС — иерархическая система, соподчиненных между собой центров оперативных постов управления для персонала, в которую входят:

центральный (электрический) щит управления (ЦЩУ) и тепловой щит управления технологическими установками ТЭС (ТЩУ);

щиты контроля и управления пускорезервной котельной, ХВО и очистных сооружений, склада жидкого топлива и др.;

местные щиты управления (МЩУ) (см. рис. 4.1), находящиеся непосредственно в помещениях на площадках обслуживания основного оборудования энергоблоков и ТЭС;

посты оперативного обслуживания и наладки АСУ ТП

Основным постом оперативного обслуживания ПГУ служит блочный щит, откуда осуществляют управление всем технологическим оборудованием: входящим в состав блока; ГТУ, котлами-утилизаторами, паротурбинной установкой, электрогенераторами.

Каждый БЩУ рассчитан на управление двумя блоками и размещен на отметке 13,2 м в отдельном здании, примыкающем к главному корпусу.

В данном случае предусмотрено сооружение специального пятиэтажного здания для сдвоенного БЩУ с расположением в нем помещений: оперативного контура, зала ЭВМ, принтеров и сервисной аппаратуры, электроники (УСО), кабельных этажей, метрологического обеспечения, кондиционирования и других вспомогательных помещений с общими габаритами 25х36х23м.

В оперативном контуре БЩУ (рис. 5.17) размещены средства контроля и управления, на основе которых созданы АРМ операторов-технологов. Основным средством отображения оперативной информации служат цветные графические дисплеи с клавиатурой (световое поле, мышь) [13].

Для прямого доступа к управлению и контролю особо важных параметров предусмотрены резервные средства: обычные аналоговые и показывающие приборы и самописцы, индивидуальные табло сигнализации, аппаратура управления (ключи, кнопки). Объем резервирования определен из условия надежности управления и не превышает 20% от общего числа каналов управления и контроля. Из них 1% дублированного управления предусматривает прямое воздействие на механизмы дистанционными средствами.

В помещении ЦЩУ рядом с электрическим щитом размещен тепловой щит (ТЩУ), оснащенный АРМ для оператора-технолога. Последний управляет работой общестанционного оборудования ПГУ (теплофикационной и циркуляционной станциями, газораспределительным пунктом (ГРП) и др.).

Вместе с тем предусмотрена установка МЩУ в крупных технологических узлах: химводоочистке: пускорезервной котельной, насосной дизельного топлива для ГТУ.

Непосредственное управление этим оборудованием осуществляет находящийся там персонал.

Связь между ТЩУ и МЩУ реализована с помощью специального канала ввода-вывода всей необходимой информации для оператора-технолога ЦЩУ.

Местные щиты установлены в отдельных или технологических помещениях вблизи блочного или общестанционного оборудования. Все необходимые параметры могут быть вызваны оттуда на видеодисплеи как оператора ТЩУ, так и дежурного инженера станции (ДИС) в ЦЩУ.

Рис.5.17. Оперативный контур БЩУ энергоблоков ПГУ мощностью 450 МВт

1 — приборные панели; 2 — панели пульта управления; 3 — АРМ начальника

смены; 4 — АРМ дежурных операторов; 5 — дисплеи контроля и управления

технологическим процессом; б — дисплеи вспомогательного назначения

Пост обслуживания и наладки (один на каждый блок) размещен в неоперативном контуре БЩУ. На этом посту расположен АРМ оператора-наладчика, оснащенный программными средствами и необходимой документацией (инструкции, регламенты, методические указания, и т.п.). Такой же пост предусмотрен в общестанционной АСУ ТП в помещении неоперативного контура ЦЩУ.

Все УСО, размещенные вблизи ТСУ, защищены от несанкционированного доступа к ним эксплуатационного персонала. Это достигается размещением УСО в специальных герметизированных помещениях оборудованных кондиционированием и экранированием.

В помещении УСО предусмотрен местный пост управления, оснащенный дисплеем с клавиатурой.

Техническая реализация АСУ ТП. Технические средства определяют полноту исполнения функций, возложенных на АСУ ТП. В этой связи система управления ПГУ-450 построена на основе современного программно-технического комплекса — аппаратуре "Телеперм-МЕ".

Схема АСУ ТП энергоблока с применением данного комплекса показана на рис. 5.18. АСУ ТП в таком исполнении служит примером реализации двухуровневой распределенной микропроцессорной системы. Последняя выполняет все функции прямого цифрового управления (автоматическое регулирование, логическое (дискретное), дистанционное управление, защита и блокировка), а также сбора, обработки и предоставления информации. Ее структурным центром служит резервированная быстродействующая цифровая магистраль CS275. С одной стороны (снизу), к ней примыкают системы автоматизации — AS, с другой —

(сверху) подключены системы оперативного контроля и управления — OS (операторские станции), информационная система и средства профаммирования и выдачи технической документации — рабочая станция WS30.

Основным видом системы автоматизации служит AS-220EA, которая в свою очередь представляет распределенную систему, состоящую из микропроцессорных модулей. Каждый из них, называемый интеллектуальным УСО, самостоятельно выполняет небольшую группу задач управления и контроля: например, реализует один-два контура регулирования, управляет четырьмя задвижками или исполнительными механизмами (электродвигателями), обрабатывает 32 температурных сигнала и т.п.

Микропроцессорные модули объединены цифровой резервированной шиной ввода-вывода, обмен по которой реализует специальный дублированный модуль — "директор" (распорядитель) обмена. Любой рабочий модуль всегда может быть безударно переключен на резервный.

Операторская станция OS 265-6 — мини-компьютер SICOMP M26, к которому подключены три видеотерминала DS 078 и два принтера. Стандартное матобеспечение OS 265-6 состоит из четырех функциональных пакетов видеопрограмм с иерархической структурой взаимосвязи в каждом из пакетов. Это позволяет не только обеспечить оператора всесторонней информацией, но и предоставить ему за счет "оконного" способа изображения возможность управлять технологическим процессом через привычные по виду блоки управления регулирующими органами. При этом воздействия оператора на ТОУ передаются световым пером [13].

Информационную систему, выполняющую функции регистрации, архивинирования, расчета ТЭП и др., предусмотрено реализовать на основе системы MADAM-S.

Основным рабочим местом оператора-технолога служит пульт управления. На нем расположены шесть мониторов операторских станций OS 265-6 (по три на каждую из двух) и два монитора с клавиатурой информационной подсистемы.

Вторая OS предназначена для использования в пусковых режимах блока и для резервирования первой. Обе системы OS полностью взаимозаменяемы.

Средства "Телеперм - ME" обладают высокоразвитым фирменным программным обеспечением — технологическими языками высокого уровня, позволяющими осуществлять всю разработку программного обеспечения AS и OS без привлечения специалистов-программистов.

Часть алгоритмического и программного обеспечения АСУ ТП реализуется на основе WS30. Последняя служит основным инструментом разработки и одновременно частью самой АСУ, через которую осуществляют конфигурирование системы, загрузку программного обеспечения и его наладку. В случае необходимости по результатам наладки и испытаний АСУ ТП осуществляют коррекцию проектной документации.

На основе аппаратуры "Телеперм" предусмотрено оснащение АРМ оператора-технолога ТЩУ и ЦЩУ, а также организации цифровых магистралей передачи информации между ЦЩУ и АСУ ТП энергоблоков (АСУ ТП и СКУ общестанционного оборудования).

Функции и технические средства реализации АСУП. Система управления производственно-хозяйственной деятельностью спроектирована как распределенная система, интегрирующая функции производственно-технического и организационно-экономического управления электростанции.

Проектом предусмотрено создание следующих подсистем, охватывающих основные сферы деятельности ее персонала:

общего управления;

технико-экономического планирования;

бухгалтерского учета;

материально-технического снабжения;

надежности оборудования и управления энергоремонтом;

учета труда и кадров;

охраны труда и техники безопасности;

капитального строительства.

По всем подсистемам АСУП предусмотрена реализация следующих функций: прогнозирования и планирования на различных временных интервалах;

оперативного управления;

контроля и анализа деятельности;

формирования отчетности.

АСУП создается в виде набора объединенных в локальную вычислительную сеть (ЛВС) автоматизированных рабочих мест (АРМ) должностных лиц и специалистов цехов и служб ТЭС (см. рис. 5.2). На основе этих АРМ автоматизируют выполнение функций персонала по управлению станцией. Всего предусмотрено установить до 30 комплектов АРМ, оснащенных ПЭВМ типа IBM PC/AT-486, действующих в режиме советчика пользователя или лиц, принимающих решения (ЛПР). Основным видом информации, обращающейся в ЛВС, служит документ.