- •Лекция № 1

- •Системы регулирования и обеспечения безопасности поездов на железнодорожном транспорте.

- •2.Станционные системы. Предназначены для регулирования движения поездов по станции и обеспечения безопасности движения.

- •Лекция 2 Объекты управления и контроля в железнодорожных системах автоматики и телемеханики

- •Средства регулирования движением поездов.

- •Устройства контроля состояния участка пути

- •Лекция №3

- •Классификация и область применения рц

- •Основы теории рельсовых цепей.

- •Первичные параметры рельсовой линии

- •Вторичные параметры рельсовой линии

- •Лекция №4 Системы регулирования движения поездов на перегонах

- •Аб постоянного тока

- •Лекция 6

- •Особенности схем однопутной аб постоянного тока

- •Лекция №5

- •Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями без изолирующих стыков (абт)

- •Автоматическая локомотивная сигнализация (алсн)

- •Точечная система алст

- •Система автоматического управления тормозами (саут).

- •Функциональная схема саут-ц

- •Программная и фактическая скорость движения поезда.

- •Диспетчерский контроль

- •Организация спд на самостоятельную проработку

- •Системы диагностики и удалённого мониторинга

- •Системы АиТ на переездах

- •Системы регулирования движения поездов на станциях

- •Виды релейных централизаций и область их применения

- •Диспетчерская централизация

- •Строение сигнала ту

- •1. Горочные системы автоматики и телемеханики

- •1.1. Горочная автоматическая централизация

- •Система арс

- •Система азср

- •Система кгм

Лекция №4 Системы регулирования движения поездов на перегонах

К данным системам относятся:

ПАБ – применяется на участках с малой интенсивностью движения и при любом виде тяги. При ПАБ РЦ на перегонах отсутствуют, следовательно контроль положения поезда и исправности рельсов не осуществляется.

Регулирование движения производится только входными и выходными светофорами на станции. Открытие светофоров производит ДСП, закрытие происходит автоматически при проезде поездом данного светофора.

ДСП – дежурный по станции;

ДНЦ – поездной диспетчер.

Поскольку перегон не контролируется, то выходные светофоры не могут быть открыты, пока отправленный поезд не прибудет на следующую станцию в полном составе. Прибытие поезда контролируется ДСП (зрительно или аппаратными средствами).

ДСП дает согласие на отправление поездов. При этом сигнал «дача согласия» передается по каналу связи. Аппаратура ПАБ вырабатывает сигнал «получение согласия» на отправление поезда.

Недостатки ПАБ:

- низкая интенсивность движения, т.к. на перегоне может находиться только один поезд;

- отсутствие контроля перегона.

Для того чтобы увеличить интенсивность движения по перегону, его делят на 2 части и в точке деления устанавливают блок-пост со светофорами в обоих направлениях и аппаратурой ПАБ. При наличии блок-постов интенсивность движения увеличивается в 2 раза. Для того чтобы проконтролировать движение поезда в полном составе применяется система контроля перегона ЭССО (электронная система счета осей).

Основные достоинства ПАБ: малогабаритная, недорогая, надежная, потребляет мало электроэнергии. Пропускная способность зависит от времени занятости пути и от скорости движения поезда по перегону.

АБ – система интервального регулирования движением поездов, в которой межстанционный перегон делится на блок-участки, каждый из которых ограждается светофором, действующим в автоматическом режиме. При этом решаются две задачи:

1. Воздействие поезда на сигнальные показания светофора, что достигается с помощью рельсовых цепей.

2. Увязка сигнальных показаний попутных светофоров между собой, что достигается с помощью каналов связи.

При нахождении поезда на б/у, светофор расположенный за занятым б/у светится красным, следующий раньше – желтым, а за ним – зеленым.

На однопутном участке должна быть обеспечена возможность пропуска поездов в обоих направлениях. На двухпутных участках в основном используется одностороннее движение, но при ремонте одного из путей должна быть обеспечена возможность движения поездов по другому пути в обоих направлениях.

Классификация систем АБ производится по следующим признакам:

По путевому развитию.

Однопутные.

Двухпутные.

По направлению движения.

Односторонняя – движение поездов производится по одному пути в одном направлении. Применяется на двухпутных участках.

Двухсторонняя – движение производится по одному пути в обоих направлениях. Применяется на однопутных участках и на двухпутных при ремонте одного из путей.

По роду сигнального тока в РЦ.

Постоянного тока – применяется на участках с автономной тягой.

Переменного тока –

а) 50 Гц – при электротяге постоянного тока,

б) 25 Гц - при электротяге переменного тока.

50 Гц, 25 Гц – частота сигнального тока.

4. По способу передачи информации.

4.1. проводные (информация передается по линейным цепям, проводам, кабелям)

а) АБ постоянного тока;

б) АБ с тональными РЦ.

4.2. кодовые (информация передается по РЦ в виде кодовых посылок)

5. По размещению аппаратуры.

5.1. Размещение аппаратуры в релейных шкафах сигнальных точек.

а) АБ постоянного тока;

б) кодовая АБ.

5.2. АБ с централизованным размещением аппаратуры – АБ с тональными РЦ (АБТЦ). При АБТЦ аппаратура размещается на станциях, это улучшает условия её обслуживания.

6. По элементной базе.

6.1. релейные системы, (построение схем выполняется на реле)

6.2. электронная АБ, когда схемы выполнены на бесконтактных элементах. К ним относятся электронно-кодовая и микропроцессорная АБ.

В зависимости от принципа разграничения поездов различают двухзначную (рис. 2.1), трёхзначную (рис. 2.2) и многозначную (рис. 2.3) системы АБ.

При двузначной АБ (рис. 2.1) используется два сигнальных показания светофора – красное и зелёное. Машинист о красном огне не предупреждается. Поэтому для своевременной остановки поезда, проезжая светофор с зелёным огнём, расстояние между светофорами должно быть не меньше тормозного пути lТ при максимально реализуемой скорости движения. Для уверенного ведения поезда с установленной скоростью машинист, проехав светофор с зелёным огнём, должен видеть зелёный огонь на следующем светофоре. При двузначной АБ достаточно разграничить поезда двумя блок-участками. Тогда межпоездное расстояние между центрами тяжести поездов LМ.П составит:

LМ.П = 2lБ.У + lП,

где lБ.У – длина блок-участка;

lП – длина поезда.

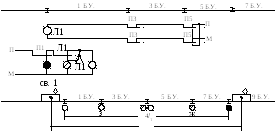

Рис. 2.1. Двухзначная система АБ

Такое разграничение позволяет получить высокую пропускную способность. Поэтому двузначную АБ используют, например, в метро, где длины тормозных путей невелики, а огни сигнальных показаний хорошо различимы.

При трёхзначной АБ (рис. 2.2) используются три сигнальных показания: красный, жёлтый и зелёные огни. Желтый огонь предупреждает машиниста о красном за один блок-участок. При неблагоприятных погодных условиях видимость жёлтого огня может составить несколько десятков метров, поэтому для остановки поезда перед красным огнём длина каждого блок-участка должна быть не меньше lTmax. Согласно правил технической эксплуатации (ПТЭ) для сокращения межпоездного интервала длина блок-участка трёхзначной АБ должна быть не меньше тормозного пути полного служебного или автостопного торможения.

Рис. 2.2 Трёхзначная система АБ

Движение на зелёные огни светофоров обеспечивается при разграничении поездов тремя блок-участками. Поэтому минимальное межпоездное расстояние:

LМП = 3lБ.У + lП.

Возможно сокращение этого расстояния до двух блок-участков, но это приводит к тому, что после проезда светофора с зелёным огнём машинист видит впереди жёлтый огонь следующего светофора и вынужден снизить скорость. Поэтому двухблочное разграничение допустимо, если лучшими ходовыми качествами обладает первый поезд (например, проходит станцию без остановки), а второй только трогается с места. Простота устройства и указанные преимущества обусловили наибольшее распространение трёхзначной АБ на дорогах.

Вблизи больших городов на железных дорогах происходит интенсивное движение грузовых, дальних пассажирских и пригородных поездов. Для обеспечения большей, чем при трёхзначной АБ, пропускной способности применяют четырёхзначную сигнализацию, при которой используют четыре сигнальных показания: красное, жёлтое, жёлто-зелёное, зелёное. Одновременно горящие жёлтый и зелёный огни оповещают машиниста о красном огне за два блок-участка. Поэтому остановка любого поезда перед светофором с красным огнём гарантируется при условии lТ ≥ 2lБ.У.

Движение поездов на зелёный огонь светофора обеспечивается при минимальном межпоездном интервале: LМП = 2lБ.У + lП.

Следовательно, четырёхзначная АБ по сравнению с трёхзначной сокращает минимальное межпоездное расстояние, что позволяет сократить межпоездной интервал и увеличить пропускную способность.

LМ.П

Рис. 2.3. Четырёхзначная система АБ

Во всех системах АБ информация передается навстречу движению поезда. Информация представляет собой сведения о состоянии впереди расположенных светофоров. Она используется для управления светофорами и для передачи в кабину машиниста на локомотив.