3154

.pdfЛабораторная работа № 23 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ МЕТАЛЛА

Цель работы: построение и изучение вольтамперной характеристики диода; исследование зависимости плотности тока насыщения термоэлектронной эмиссии от температуры катода и определение работы выхода электрона из вольфрама методом прямых Ричардсона.

Теоретические сведения

Носителями тока в металлах являются свободные электроны. Существование свободных электронов в металлах можно объяснить следующим образом: при образовании кристаллической решетки металла (в результате сближения изолированных атомов) валентные электроны, сравнительно слабо связанные с атомными ядрами, отрываются от атомов металла, становятся «свободными» и могут перемещаться по всему объему. Таким образом, в узлах кристаллической решетки располагаются ионы металла, а между ними хаотически движутся свободные электроны, образуя своеобразный электронный газ, обладающий, согласно электронной теории металлов, свойствами идеального газа.

Как показывает опыт, свободные электроны при обычных температурах практически не покидают металл. Следовательно, в поверхностном слое металла должно быть задерживающее электрическое поле, препятствующее выходу электронов из металла. Работа, которую нужно затратить для удаления электрона из металла в вакуум, называется работой выхода. Укажем две вероятные причины появления работы выхода:

1.Если электрон по какой-то причине удаляется из металла, то в том месте, которое электрон покинул, возникает избыточный положительный заряд и электрон притягивается к индуцированному им самим положительному заряду.

2.Отдельные электроны, покидая металл, удаляются от него на расстояния порядка атомных и создают тем самым над поверхностью металла «электронное облако», плотность которого быстро убывает с расстоянием. Это облако вместе с наружным слоем положительных ионов решетки образует двойной электрический слой, поле которого подобно полю плоского конденсатора. Толщина этого слоя равна нескольким межатомным расстояниям (10-10…10-9 м). Он не создает электрическое поле во внешнем пространстве, но препятствует выходу свободных электронов из металла.

Работа выхода зависит от химической природы металлов и от чистоты их поверхности и колеблется в пределах нескольких электрон-вольт (1 эВ = 1,6·10-19 Дж). Напри-

мер, у калия Авых = 2,2 эВ, вольфрама Авых = 4,5 эВ, платины Авых = 6,3 эВ. Если на поверхность вольфрама нанести слой оксида щелочно-земельного металла, то работа выхода снижается до 2 эВ.

Если сообщить электронам в металлах энергию, необходимую для преодоления работы выхода, то часть электронов может покинуть металл, в результате чего наблюдается явление испускания электронов, или электронная эмиссия. В зависимости от способа

21

сообщения электронам энергии различают термоэлектронную, фотоэлектронную, вторичную электронную и автоэлектронную эмиссии.

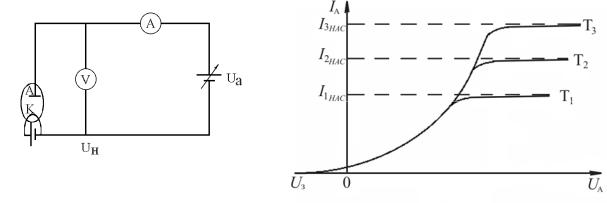

Термоэлектронная эмиссия – это испускание электронов нагретыми металлами. Концентрация свободных электронов в металлах достаточно высока, поэтому даже при средних температурах некоторые электроны обладают энергией, достаточной для преодоления потенциального барьера на границе металла. С повышением температуры число электронов, кинетическая энергия теплового движения которых больше работы выхода, растет, и явление термоэлектронной эмиссии становится заметным. Исследование закономерностей термоэлектронной эмиссии можно провести с помощью простейшей двухэлектродной лампы – вакуумного диода, представляющего собой откачанный баллон, содержащий два электрода: катод К и анод А. В простейшем случае катодом служит нить из тугоплавкого металла (например, вольфрама), накаливаемая электрическим током. Анод чаще всего имеет форму металлического цилиндра, окружающего катод. Если диод включить в цепь, как показано на рис. 1, то при накаливании катода и подаче на анод положительного напряжения (относительно катода) в анодной цепи диода возникает ток. Если поменять полярность батареи Ua , то ток прекращается, как бы сильно катод ни накаливали. Следовательно, катод испускает отрицательные частицы – электроны.

Рис. 1 |

Рис. 2 |

Если поддерживать температуру катода постоянной и снять зависимость анодного тока Ia от анодного напряжения Ua (вольтамперную характеристику, рис. 2), то оказывается, что она не является линейной, т. е. для вакуумного диода закон Ома не выполняется. Зависимость термоэлектронного тока Ia от анодного напряжения в области малых положительных значений Ua описывается законом трех вторых (закон Богуславского – Ленгмюра):

I = B Ua |

3 / 2 , |

(1) |

где В – коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов, а также их взаимного расположения.

При увеличении анодного напряжения ток асимптотически приближается к некоторому максимальному значению Iнас, называемого током насыщения. Это означает, что почти все электроны, покидающие катод, достигают анода, поэтому дальнейшее увеличение напряженности поля не может привести к увеличению термоэлектронного тока.

22

Следовательно, плотность тока насыщения характеризует эмиссионную способность материала катода.

Плотность тока насыщения определяется формулой Ричардсона – Дешмана, выведенной на основе квантовой статистики:

jнас = С Т2 е− А/( kТ ) , |

(2) |

где А – работа выхода электронов из катода, Дж; k = 1,38.10-23Дж/К – постоянная Больцмана; Т – температура катода, K; С – постоянная, теоретически одинаковая для всех металлов.

На рис. 2 представлены вольтамперные характеристики для двух температур катода Т1 и Т2, причем Т2 > Т1. С повышением температуры катода испускание электронов с катода интенсивнее, при этом увеличивается и ток насыщения. При Ua = 0 наблюдается анодный ток, т. е. некоторые электроны, испускаемые катодом, обладают энергией, достаточной для преодоления работы выхода и достижения анода без приложения анодного напряжения.

Описание методики измерения

Измеряя на опыте зависимость тока насыщения от температуры, можно определить работу выхода для данного металла.

В нашем случае для определения работы выхода используем метод прямых Ричардсона.

Прологарифмируем уравнение (2):

ln |

|

jнас |

|

= lnС − |

A |

lg e |

|

|

|

1 |

|

|

. |

(3) |

||||||

|

Т2 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

T |

|

|||||||||

Переходя к десятичным логарифмам, находим: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

lg |

|

jнас |

|

= lg С − |

|

A |

lg e |

|

1 |

. |

(4) |

|||||||||

|

Т2 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

T |

|

||||||||||

Подставляя lg e = 0,43, имеем: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

lg |

|

jнас |

|

= lg С − |

0,43 |

А |

|

|

1 |

. |

(5) |

|||||||||

|

Т2 |

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

k |

|

T |

|

|||||||||||

Такой вид уравнения удобен для его экспериментальной проверки.

График зависимости lg(jнас/Т2) от 1/Т является прямой линией с угловым коэффициентом 0,43·А/k.

Определив тангенс наклона прямой (α) к оси абсцисс, рассчитаем работу выхода:

А= |

k tgα |

. |

(6) |

|

|||

0,43 |

|

|

|

Для построения графика необходимо знать плотность анодного тока насыщения jнас и температуру катода. Для вольфрама была экспериментально определена зависимость температуры катода от расходуемой на его нагрев джоулевой мощности, приходящейся на единицу площади поверхности катода, и установлено, что при токе накала Iн = 1,6 А, температура катода 2300 К; при Iн = 1,7 А; Т = 2400 К, а при Iн = 1,8 А, Т = 2500 К.

23

Приборы и принадлежности

1.ИП – источник питания.

2.Ламповый диод (кассета ФПЭ-06).

3.Амперметр.

В качестве диода в работе используется радиолампа с вольфрамовым катодом прямого накала. Нагрев катода осуществляется постоянным током. Амперметр и вольтметр в цепи накала служат для определения мощности, расходуемой на нагрев катода, что необходимо для определения температуры.

Порядок выполнения работы

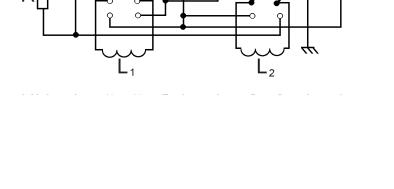

1. Подключить кассету ФПЭ-06 соединительным кабелем к источнику питания (ИП на рис. 3). Амперметр на панели источника питания служит для контроля тока накала Iн, максимальное значение которого не должно превышать 2,0 А. Плавная регулировка напряжения накала осуществляется ручкой, расположенной под амперметром.

ФПЭ-06 Амп.

A

A |

|

V |

|

|

|

ИП

Рис. 3

Вольтметр на панели источника питания измеряет анодное напряжение Ua, регулировка которого осуществляется ручкой на панели источника питания, расположенной непосредственно под вольтметром.

Для измерения анодного тока Ia используется амперметр (рис. 3), который подключается к кассете ФПЭ-06 к клеммам РА. Он должен работать в режиме миллиамперметра, измеряя ток до 20 mА.

2. Установить ток накала 1,6 А и, увеличивая анодное напряжение от 10 до 100 В через каждые 10 В, записать значения анодного тока в табл. 1.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uа, В |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

|

100 |

Ia, А |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Провести измерения (пункт 2) для значений тока накала Iн = 1,7A (T= 2400 K) и

Iн = 1,8A (T = 2500 K).

24

4.Для каждого значения тока накала построить вольтамперную характеристику и точку перегиба полученной кривой считать точкой насыщения.

5.Рассчитать плотность анодного тока насыщения по формуле:

|

|

|

|

|

|

jнас |

= |

Iнас |

, |

|

|

|

|

|

где S = 11·10-6 |

м2 площадь сечения. |

S |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

6. Все полученные данные занести в табл. 2. |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

№ п/п |

|

Iнас, мА |

Iн, А |

|

Т, К |

|

|

1/Т |

|

jнас, мА/м2 |

jнас/Т2 |

lg (jнас/Т2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7. Построить график зависимости lg(jнас/Т2) от 1/Т, откладывая по оси абсцисс 1/Т, а по оси ординат lg(jнас/Т2).

8. Определить тангенс угла наклона полученной прямой к оси абсцисс и рассчитать работу выхода по формуле (6).

Контрольные вопросы

1.Что называется работой выхода электрона?

2.Какова природа сил, удерживающих электрон в металле?

3.Нарисуйте и объясните вольтамперные характеристики диода.

4.Что такое ток насыщения и как он зависит от температуры?

5.Объясните физическую природу закона трех вторых.

Лабораторная работа № 24 ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНДУКЦИИ

Цель работы: исследование явления взаимной индукции двух коаксиально расположенных катушек.

Теоретические сведения

Связь магнитного поля с электрическим током привела к многочисленным попыткам возбудить электрический ток с помощью магнитного поля. В 1831 г. это удалось сделать английскому физику Фарадею. Своими опытами он показал, что в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции, охватываемого этим контуром, возникает электрический ток. Это явление называют электромагнитной индукцией, а возникающий при этом ток – индукционным. Появление индукционного тока указывает на наличие в цепи электродвижущей силы ЭДС, которая называется ЭДС электромагнитной индукции.

25

Обобщая результаты своих опытов, Фарадей пришел к количественному закону

электромагнитной индукции: при любом изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, в нем наводится ЭДС индукции, величина которой пропорциональна скорости изменения магнитного потока:

ε = − |

dΦ |

, |

(1) |

|

dt |

||||

|

|

|

где ε – ЭДС электромагнитной индукции, В; dФ – изменение магнитного потока, Вб; dt – время, в течение которого произошло изменение магнитного потока, с.

Как известно, первая производная некоторой величины по времени дает скорость ее изменения. Из (1) следует, что ЭДС электромагнитной индукции равна скорости изменения магнитного потока.

Направление индукционного тока определяется правилом Ленца: индукционный ток всегда имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, вызвавшему этот ток.

Знак минус в законе Фарадея (1) отражает правило Ленца.

Если dФ/dt > 0, то ЭДС индукции ε < 0, т. е. магнитное поле индукционного тока направлено навстречу магнитному потоку, создающему этот ток, уменьшая его; при dФ/dt <0 ЭДС ε > 0, т. е. направления магнитного потока, создающего ЭДС индукции и поля индукционного тока совпадают.

Явление возникновения ЭДС в одном из контуров при изменении силы тока в дру-

гом называется взаимной индукцией.

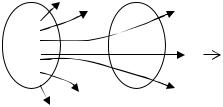

Рассмотрим два контура 1 и 2, расположенные на некотором расстоянии друг от друга (рис. 1). Если по контуру 1 пропустить ток I1, то он создает поток магнитной индукции Ф21 через контур 2, который будет пропорционален току I1 (уравнение (2)):

Ф21 = M21 · I1, (2)

где M21 – коэффициент взаимной индукции контуров, или взаимная индуктивность контуров, Гн.

I1 |

1 |

2 |

B 1

Рис. 1

Коэффициент взаимной индукции контуров М21 зависит от формы и взаимного расположения контуров 1 и 2, а также от магнитных свойств окружающей среды. При изменении тока в левом контуре магнитный поток через второй контур изменяется, следовательно, в нем наводится ЭДС взаимной индукции:

26

ε |

2 |

= − |

dФ21 |

|

= −M |

21 |

dI1 |

. |

(3) |

|||||

|

dt |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

dt |

|

||||||||

Формула (3) справедлива в отсутствие ферромагнетиков. |

|

|||||||||||||

Если поменять местами контуры 1 и 2 и провести все предыдущие рассуждения, то |

||||||||||||||

получим: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ε |

1 |

= − |

dФ12 |

= −M |

12 |

|

dI2 |

. |

(4) |

|||||

dt |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

dt |

|

||||||

Можно показать, что коэффициенты взаимной индукции равны: |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

М21 = М12. |

|

|

|

|

(5) |

||||

Описание методики измерения

В данной работе изучается коэффициент взаимной индукции между длинной катушкой 1 и короткой катушкой 2, которая надевается на катушку 1 и может перемещаться вдоль ее оси. Питание одной из катушек, например 1, осуществляется от генератора

звуковой частоты PQ, напряжение с которого (6) подается через сопротивление R: |

|

|

U = Uo·cosωt. |

(6) |

|

Вольтметр, расположенный на панели PQ, измеряет действующие значения напря- |

||

жения U = Uo / 2 . R выбирается таким образом, чтобы выполнялось неравенство: |

|

|

R >> R2 |

+ L2ω2 , |

(7) |

1 |

1 |

|

где L1 – индуктивность катушки 1, Гн; R1 – ее активное сопротивление, Ом.

В этом случае ток, протекающий через катушку 1, можно определить по формуле:

I1 = U = U0 cosωt = I0 cosωt . |

(8) |

||||||||||||||||

|

|

R |

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Переменный ток в катушке 1 создает переменную ЭДС взаимной индукции в ка- |

|||||||||||||||||

тушке 2: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ε |

|

= −М |

|

|

|

dI1 |

= M |

|

|

U0 |

ω sinωt . |

(9) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

2 |

|

|

21 dt |

21 |

|

|

R |

|

||||||||

Для измерения ε2 используется осциллограф. Амплитуда ЭДС взаимной индукции: |

|||||||||||||||||

ε |

02 |

= M |

21 |

|

U0 |

ω = M |

21 |

|

U0 |

2 π ν , |

(10) |

||||||

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

R |

|

|

R |

|

||||||||||

где ν – частота звукового генератора. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Из формулы (10) имеем: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

M21 = ε02R/2πνU0. |

(11) |

||||||||||||||

Если поменять местами катушки 1 и 2, то можно измерить:

M12 = ε01R/2πνU0. |

(12) |

27

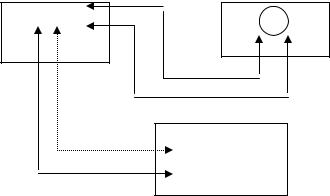

Рис. 2

Для перестановки катушек необходимо переключатели П1 и П2 перебросить в противоположное положение (рис. 2).

Приборы и принадлежности

1.Звуковой генератор (PQ).

2.Электронный осциллограф (РО).

3.L1, L2 – две катушки индуктивности на одной оси и Ш – шток со шкалой, показывающей взаимное расположение катушек L1 и L2 (кассета ФПЭ-05).

Порядок выполнения работы

Для измерения коэффициентов взаимной индукции М21 и М12 и исследования их зависимости от взаимного расположения катушек необходимо:

1.Собрать схему, изображенную на рис. 2.

2.Ознакомиться с работой электронного осциллографа и звукового генератора.

3.Задать напряжение и частоту ν сигнала генератора (по указанию преподавателя Uд = 6…9 B, ν = 1 кГц), подать напряжение на катушку 1 (с помощью переключателя П1), а ЭДС катушки 2 подать на осциллограф (с помощью переключателя П2).

4.Установить подвижную катушку 2 в крайнее положение. Перемещая ее в противоположное крайнее положение через 1 см, записывать значение ЭДС взаимной индукции в цепи катушки 2. Метод измерения ЭДС с помощью электронного осциллографа описан в приложении к лабораторной работе.

5.По формуле (11) рассчитать значение М21 (принять R = 104 Ом). Полученные данные занести в табл. 1.

6.Поменяв местами катушки L1 и L2 (с помощью переключателей П1 и П2), повторить измерения по пп. 2, 3 и рассчитать М12.

7.Построить графики зависимости М21 и М12 как функции координаты z (расстояние между центрами катушек 1 и 2).

Таблица 1

|

|

|

|

Uд = ….. В, |

|

ν =….. Гц |

|

|

||

z, см |

|

ε02 |

|

|

М21, Гн |

ε01 |

|

М12, Гн |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

дел. |

|

|

В |

|

дел. |

|

В |

|||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

28 |

|

|

|

|

Для измерения М21 при различных значениях амплитуды питающего напряжения необходимо:

1.Поставить катушку 2 в среднее положение относительно катушки 1.

2.Задатьчастотупитающегогенераторапоуказаниюпреподавателя(например, 104 Гц).

3.Измерить 3–5 раз амплитуду ЭДС взаимной индукции ε02 при различных значениях напряжения Uд в цепи катушки 1 в интервале 3…9 В через 1 В.

4.По формуле (11) рассчитать М21. Полученные данные занести в табл. 2.

Таблица 2

ν = ….. Гц, |

R = 104 Ом |

||||

Uд, В |

|

|

|

|

|

ε02, В |

|

|

|

|

|

М21, Гн |

|

|

|

|

|

Для измерения М21 при различных частотах питающего напряжения необходимо:

1.Поставить катушку 2 в среднее положение относительно катушки 1.

2.Задать амплитуду напряжения генератора по указанию преподавателя (например, 9 В).

3.Измерить амплитуду ЭДС взаимной индукции ε02 при различных частотах звукового генератора от 0,5 до 10 кГц (не менее 3 значений).

4.По формуле (11) рассчитать М21. Полученные данные занести в табл. 3.

Таблица 3

Uд= ….. В, |

R = 104 Ом |

||||

ν, Гц |

|

|

|

|

|

ε02, В |

|

|

|

|

|

М21, Гн |

|

|

|

|

|

5. Для одного из полученных значений М21 рассчитать абсолютную и относительную погрешности М21 и М21/М21.

Контрольные вопросы

1.Сформулируйте закон электромагнитной индукции Фарадея и правило Ленца.

2.В чем состоит явление взаимной индукции?

3.Чему равно ЭДС взаимной индукции двух контуров?

4.От чего зависит коэффициент взаимной индукции?

5.Объясните график зависимости М21 = ν (z) , полученный в данной работе.

Приложение к лабораторной работе № 24

Электронный осциллограф С1-94 предназначен для исследования электрических сигналов в диапазоне частот от 5 до 107 Гц, амплитудой от 0,01 до 300 В.

29

Подготовка к работе

Исходное положение органов управления осциллографа:

1)кнопка «СЕТЬ» – не нажата;

2)ручка ø «фокус» – среднее положение;

3)ручка ☼ «яркость» – среднее положение;

4)кнопка ВНУТР/ВНЕШ – нажата;

5)ручки ↔ и ↕ (смещение луча по горизонтали и вертикали) – среднее положение;

6)кнопка «ЖДУЩ/АВТ» – не нажата;

7)кнопка μŚ/ mŚ – не нажата;

8)переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ – 2;

9)переключатель V/дел – 1;

10)кнопка ≈ – не нажата;

11) |

кнопка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

– не нажата; |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

12) |

ручка «УРОВЕНЬ» – среднее. |

|||||||||||

Порядок выполнения работы

Нажмите кнопку «СЕТЬ».

Прибор готов к проведению измерений через 3–5 мин после включения. Для изме-

рения величины переменного напряжения необходимо: |

|

||||||||

а) исследуемый сигнал с помощью специального кабеля подать на гнездо |

Y, |

||||||||

расположенное на лицевой панели прибора; |

|

||||||||

б) кнопку μŚ/ mŚ – нажать (чтобы на экране наблюдалось несколько периодов ис- |

|||||||||

следуемого сигнала); |

|

|

|

|

|||||

в) кнопка «ЖДУЩ/АВТ» – не нажата; |

|

||||||||

г) кнопка |

|

|

|

|

|

|

|

– не нажата; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

д) кнопка ВНУТР/ВНЕШН – нажата; е) кнопка ≈ не нажата;

ж) переключатель «V/дел» установить в такое положение, чтобы исследуемый сигнал занимал на экране около 8 делений (весь экран);

з) ручкой «ВРЕМЯ/ДЕЛ» – установить устойчивое изображение сигнала на экране; и) ручкой ↕ совместить верхний уровень сигнала с одной из горизонтальных линий

сетки. Нижний уровень при этом должен находиться в пределах шкалы экрана; к) ручкой ↔ сместить изображение таким образом, чтобы нижний уровень нахо-

дился на вертикальной градуированной линии.

Амплитуду исследуемого сигнала в вольтах равна произведению величины амплитуды изображения (в делениях), умноженной на цифровую отметку показаний переключателя «V/дел». Погрешность измерений не превышает 5 %.

30