Грунты учебник

.pdf5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ

5.1. Задачи проектирования оснований и фундаментов

Фундаментом (рис. 1) называется подземная часть зданий и сооружений, предназначенная для передачи нагрузок от здания на грунты основания.

Запроектировать основания и фундаменты здания и сооружений – это значит:

−обработать результаты инженерно-геологических изысканий, определить физико-механические характеристики грунта и их расчётное сопротивление;

−выполнить оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства;

−выполнить анализ конструктивных и технологических особенностей зданий и сооружений;

−выполнить вертикальную привязку здания;

−рассмотреть возможные к выполнению варианты фундаментов и выделить из них 2-3 типа наиболее рациональных;

−произвести расчёт выделенных рациональных типов фундаментов по 1-ой и 2-ой группе предельных состояний;

−на основе анализа инженерно-геологических условий площадки строительства и технико-экологического сравнения, выбрать наиболее рациональный и произвести его проектирование;

−дать рекомендации по выполнению строительных работ.

При этом необходимо обеспечить эксплуатационную надёжность зданий и сооружений.

5.2.Классификация фундаментов

5.2.1.По конструктивной форме:

−массивные фундаменты – под небольшие в плане сооружения (башни, мачты, дымовые трубы, устои мостов и т. д.;

−ленточные – под продольные стены или под колонны при слабых грунтах;

−столбчатые под колонны каркасных зданий или под стены при прочных грунтах;

−плитные – под многоэтажные здания на слабых грунтах;

−коробчатые фундаменты – под высотные здания.

40

5.2.2.По глубине заложения:

−мелкого заложения (до 5 м);

−глубокие (более 5 м).

5.2.3.По материалу:

−кирпичные (хорошо обожжённый керамический кирпич);

−бутовые (в маловлажных грунтах кладка на сложном растворе состава 1:1:4; в насыщенных грунтах – на цементном растворе состава 1:4); трудоёмкие в исполнении, слабая механизация работ;

−бутобетонные (30% бетона и 70% бутового камня);

−бетонные (В 7,5 – 15);

−железобетонные – индустриальные, меньше расхода цемента, меньше глубина заложения;

−металлические (в специальных сооружениях).

5.2.4.По методу выполнения:

−монолитные, выполняемые непосредственно на строительной площадке;

−сборные (с предварительным изготовлением элементов на железобетонных заводах).

6.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

6.1.Определение глубины заложения подошвы фундаментов

Глубина заложения фундаментов зависит от следующих факторов:

−от инженерно-геологических условий;

−от глубины промерзания грунтов;

−от положения уровня грунтовых вод;

−от конструктивных решений здания (подвальное, безподвальное и др.);

−наличие соседних зданий;

−от методов производства работ;

−от положения несущего слоя и других факторов.

Основными правилами и рекомендациями являются следующие (рис. 36):

1.Минимальная глубина заложения подошвы фундамента под наружные стены – 0,5 м, под внутренние 0,4 м. В лессовидных грунтах –

dmin = 1.0 м.

41

42

Рис. 36. Выбор глубины заложения фундаментов

2.Согласно рис. 36а видно, что при увеличении глубины заложения фундамента d1, d2, d3, d4 уменьшается ширина подошвы фундамента «b», так как при изменении глубины заложения увеличивается значение расчётного сопротивления грунта R. Поэтому согласно рисунку фундамент при глубине заложения d1 может быть менее экономичен, чем другие варианты. В практике строительства обычно принимают глубину заложения 1,5 – 2,0 м.

3.Согласно рис. 36б при опирании подошвы фундамента на более прочный несущий слой (глубина заложения d2) фундамент может быть более экономичным и надёжным, чем при заложении в более слабый грунт (d2). При этом выполняется правило – минимальная глубина заложения подошвы фундамента в несущий слой принимается 10 см.

4.При наличии уровня грунтовых вод (WL) всегда надо стараться подошву фундамента заложить выше отметки WL. Иначе возникает необходимость организовывать водоотлив с дорогостоящей и сложной конструкцией гидроизоляции, предотвращающей затопление подвальных помещений, иметь трудности в эксплуатации (рис. 36в).

5.Фундаменты вновь проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется закладывать на одном уровне (рис. 36г).

6.В неотапливаемых зданиях глубина заложения фундаментов для пучинистых грунтов принимается не менее расчётной глубины промерзания df.

6.2.Определение размеров подошвы фундаментов

6.2.1. Определение размеров подошвы центрально-нагруженного фундамента

Ширина подошвы ленточного фундамента:

b = b &kC››t/· , м.

Опорная площадь подошвы столбчатого фундамента:

А = b GkC››t/· , м2,

где b – ширина подошвы фундамента, м;

А – площадь отдельно стоящего столбчатого фундамента, м2;

n0,II – расчётное усиление на 1 пог. м. ленточного фундамента, приложенное к верхнему его обрезу при расчёте по II группе предельных состояний, кН;

– расчётное усиление на отдельно стоящий фундамент, приложенное к верхнему его обрезу при расчёте по II группе предельных состояний, кН;

43

γmg – усреднённое значение удельного веса материала фундамента и грунта на его уступах, принимаемое равным 20 кН/м3;

d – глубина заложения фундамента от уровня планировки, м. Определение ширины подошвы фундамента производится методом

последовательного приближения с использованием уточнённых значений b, d, φ0, C, R.

Расчётная схема к определению ширины подошвы фундамента приведена на рис. 37.

Порядок |

|

определения |

ширины |

||

подошвы |

ленточного |

фундамента |

|||

следующий: |

|

|

|

||

1. |

Определяется предварительное |

||||

значение |

|

ширины |

|

подошвы |

|

фундамента: |

&C›› |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

b = œC kt/· , м, |

|

|||

где |

R0 – |

|

предельная |

величина |

|

расчётного |

|

сопротивления |

грунта, |

||

принимается по таблице СНиП. |

|||||

2. |

Уточняется расчётное |

|

|||

сопротивление грунта по формуле: |

|||||

R = kr=@·kr> |

•Mk · kT · b · γ‹‹ + MŸ · d\ · |

||||

γ‹‹´ |

+ ¡MŸ |

− 1¢d— · γ‹‹´ |

+ M · C‹‹£, |

||

где: γс1 и γс2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице СНиП;

Рис. 37. Расчётная схема к определению ширины подошвы фундамента

k – коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные характеристики грунта (φ и С) определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблицам СНиП;

Мγ, Мq, Мc – коэффициенты принимаемые по таблице СНиП; |

|

kz |

– коэффициент, принимаемый равным единице при b < 10 м; |

¤¥ |

= ¦<‡§ + 0,2 при b ≥ 10 м (здесь z0 = 8,0 м); |

b = ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебёночной подготовке толщиной hn допускается увеличивать на 2h);

γII – усреднённое расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учётом взвешивающего действия воды), кН/м3;

44

γ´II – то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м3;

СII – расчётное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

dI – глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных зданий и сооружений от уровня планировки или приведённая глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (при плитных фундаментах за dI принимают наименьшее расстояние от подошвы плиты до уровня

планировки):

¨ = h + h © krª´ ,

k››

где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hsf – толщина конструкции пола подвала , м;

γsf – расчётное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3;

db – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для зданий и сооружений с подвалом глубиной свыше 2,0 м принимается равным 2,0 м;

Примечание. При бетонной или щебёночной подготовке допускается увеличивать db на hn.

По найденному значению R кПа вторично определяется «b»:

b = &C››

œC kt/· .

Если разница между значениями «b» будет < 10%, то ширина подошвы фундамента определяется по последнему значению.

3.Если это условие не выполняется, то расчёт продолжают с уточнением R и «b» до удовлетворения условия, когда разница между последними значениями «b» составит < 10%.

4.Назначение ширины подошвы фундамента.

Если, например, в разных сечениях здания определены расчётом: b1 = 98 см, b2 = 124 см, b3 = 208 см, b4 = 422 см, то

∙при монолитном варианте фундаментов размеры определяются кратным 5 см;

b1 = 100 см, b2 = 158 см, b3 = 210 см, b4 = 420 см;

∙при сборном варианте фундаментов принимаются фундаментные подушки в соответствии с номенклатурой их изготовления [10].

ФЛ 10, ФЛ 12, ФЛ20 монолитный b4 = 420 см.

5.Для принятия окончательного решения по выбранному размеру фундамента производится проверка давления на грунт под подошвой фундамента. Расчётная схема центрального нагруженного фундамента приведена на рис. 38.

45

P‹‹ = &›› = &C›› «ª›› «/››,

H H

где А – опорная площадь фундамента принятых размеров, м2;

n0II – погонная нагрузка на верхнем обрезе ленточного фундамента, кН;

GfII – вес материала 1 п. м. фундамента, кН;

GgII – вес грунта на уступах 1 п. м. фундамента.

Допускается перенапряжение до 5%.

Рис. 38. Расчётная схема центральнонагруженного фундамента

Если условие не выполняется, то увеличивают ширину подошвы фундамента.

6.2.2. Определение размеров подошвы внецентренно - нагруженного фундамента

Определение размеров фундаментов производится по обычным формулам (см. п. 6.2.1 и 6.3). Однако требуется выполнение следующих условий:

РII ≤ R – среднее давление на грунт под подошвой фундамента.

Мах давление на грунт под краем фундамента РmaxII ≤ 1,2R.

Min – значение давление под краем фундамента, РminII ≤ 0,

где PB¬-‹‹ = G›› + ®››. B\&‹‹ H

Рис. 39. Расчётная схема внецентренно – нагруженного фундамента

6.3. Конструирование сборных и монолитных фундаментов

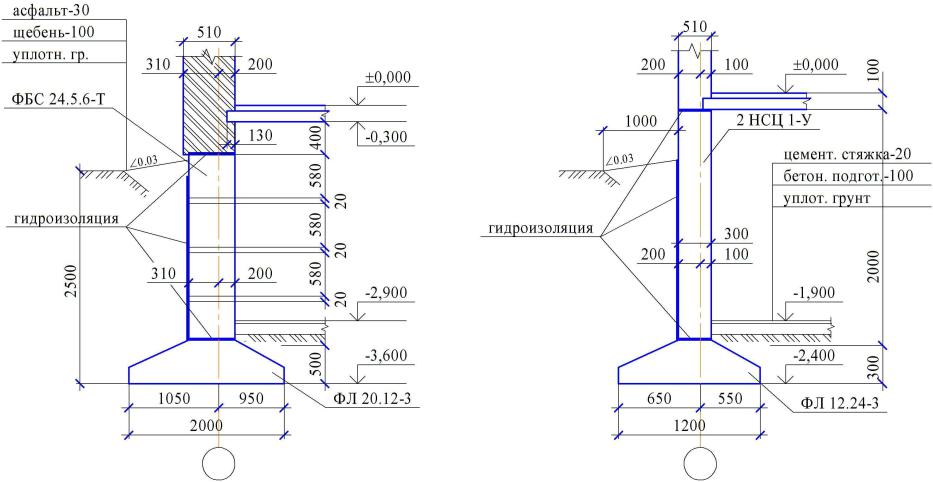

На рис. 40 приведена конструкция сборных ленточных фундаментов: для зданий в кирпичном исполнении (рис. 40а) и для панельных зданий

(рис. 40б).

46

47

Рис. 40. Конструкция сборных ленточных фундаментов а – для зданий из кирпича; б – для панельных зданий

6.3.1. Конструирование осадочных швов

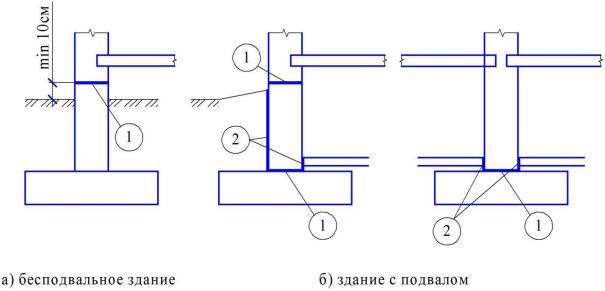

Рис. 41. Осадочные швы

Осадочные швы делят здание от карниза до подошвы фундамента в одной вертикальной плоскости на отдельные и обеспечивают независимые вертикальные перемещения одной части здания относительно другой.

48

Осадочные швы предусматриваются в следующих случаях (рис. 41):

а) при неоднородном залегании слоёв грунта с разными расчётным сопротивлением;

б) при строительстве зданий с разной высотой отдельных её частей

(Н > 10 м);

в) в зданиях сложной конфигурации в плане; г) если ширина подошвы фундамента под одной стеной изменяется

более чем в 1,5 раза; д) при отделении подвальной и бесподвальной частей здания или при

пристройке нового здания к существующему. При этом учитываются следующие конструкции осадочного шва:

−вертикальный шов б = 20 мм (закладывается доска, обёрнутая толем);

−компенсационная камера, заполненная паклей, пропитанной битумом (её высота принимается равной значению расчётной осадки

Sp + 2 см);

е) в зданиях большой протяжённости осадочные швы предусматриваются через 60 м.

6.4. Гидроизоляция фундаментов

Она предусматривается в следующих случаях:

−от капиллярной влаги;

−от агрессивных вод;

−от затопления грунтовыми водами подвальных помещений.

6.4.1. От капиллярной влаги

Рис. 42. Конструкция гидроизоляции от капиллярной влаги

49